La moitié de la vérité

« Depuis le lancement de ce projet magnifique en 2009, on a beaucoup promis, je ne suis pas sûr qu’on ait toujours dit la vérité. » Le 22 février, le Premier ministre a voulu au contraire tenir un « langage de vérité » sur le Grand Paris Express (GPE). Il était temps. Et, c’est vrai, il s’est engagé sur ce chemin. Mais il n’est pas allé au bout.

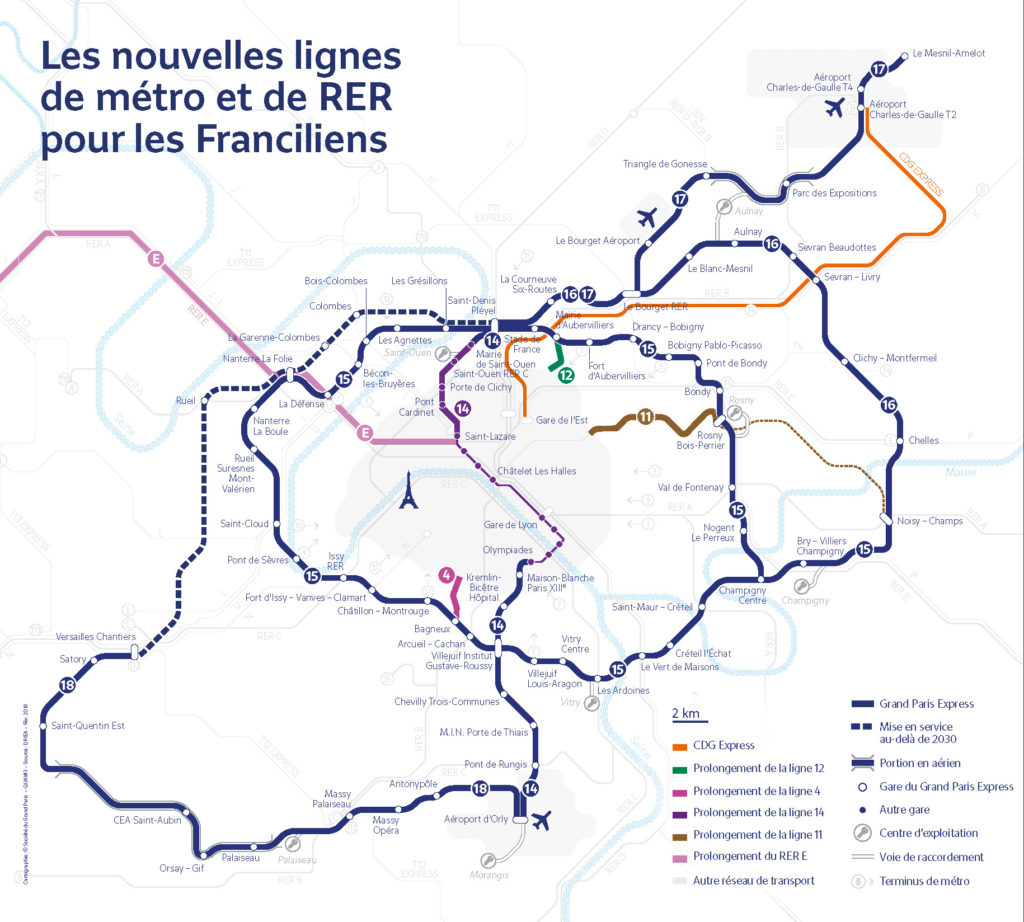

Edouard Philippe a rappelé que les neuf kilomètres de la ligne 14 ont été réalisés en neuf ans, alors qu’on veut aujourd’hui réaliser 200 km en 20 ans… Le métro parisien, de plus est assez peu profond. Entre 10 et 25 mètres. Pour le GPE, on sera plutôt entre 30 ou 40 m. Parfois même à 50. Plus compliqué. Plus long. Plus cher.

Un kilomètre par an, c’est ce qu’on a fait récemment. Dix kilomètres par an, c’est ce qu’on veut faire. A Shanghai ce ne serait pas un problème : on y a construit 588 km en moins de 30 ans. Riyad ou Doha pourraient relever ce défi. Paris au début du siècle dernier n’en était pas loin. La première ligne a été inaugurée en 1900, comme il se doit pour les jeux Olympiques. En 1913, à la veille de la guerre, le réseau comptait huit lignes, totalisant 91 km, réalisés en quinze ans. Six kilomètres par an.

Dans le Grand Paris d’aujourd’hui, qui peut y croire ? La promesse est énorme. Elle est maintenue. Elle ne sera pas tenue. Certes, le Premier ministre a usé dans son discours d’une commodité éprouvée : « à l’horizon 2030 ». Elisabeth Borne, la ministre des Transports, en précisant le calendrier n’y a pas eu recours. Le calendrier décidé le 22 février consiste donc à décaler, au sein d’une plage de temps officiellement inchangée, toute une masse de 2022 à 2024, une autre de 2024 à 2027, et le reste à 2030.

En 2024, du fait de ce décalage, sur un total d’environ 200 km, ce ne sont plus, selon nos estimations à la louche, 120 km qui devraient être ouverts aux voyageurs en 2024, mais 70 km. Cela paraît plus raisonnable. Tout de même, 70 km à finir dans les six ans qui viennent alors que le premier tunnelier n’a pas encore commencé à creuser… Et 130 km dans les six ans qui suivent…

En fait, comme on ne peut pas aller plus vite que la musique, après 2024, il risque de rester bien plus de 130 km à réaliser. Ce qui rend l’objectif 2030 encore plus farfelu. Le calendrier avancé le 22 février est, selon le Premier ministre, « extrêmement tendu, réaliste, tenable mais déjà tendu ». Tenable ? Non.

La vérité du 22 février n’est pas la vérité vraie, que permettent de cerner les financements disponibles, les marchés passés, les capacités du BTP ou l’avancement des chantiers en cours. C’est la vérité recevable. Celle qui ne fait pas trop perdre la face aux maires qui vont retourner devant les électeurs en 2020. Ou aux présidents de conseil départementaux dont le sort est lié aux élections de 2021. Ou à l’Etat, qui est après tout la source du projet et des promesses inconsidérées.

Et pourtant, cette demi-vérité, les élus la reçoivent très mal. Déjà, en 2012, quand il avait énoncé des choses semblables dans un rapport remis au gouvernement, Pascal Auzannet avait eu droit « au goudron et aux plumes ». Il l’a rappelé vendredi dernier devant le club VR&T. Même bronca cette année. Au lendemain du 22 février, les présidents de conseil départementaux, de gauche, de droite, et Valérie Pécresse ont dénoncé dans un communiqué commun un « scandale d’Etat ». Les communiqués propres à chacun sont moins violents. Mais tous ensemble, les grands élus sont intenables. Si scandale d’Etat il y a, il n’est pas d’aujourd’hui, où l’on commence à raconter moins de calembredaines. Mais d’hier, quand l’Etat et la région ont tout promis et que tout le monde a fait semblant d’y croire ou s’est pris au jeu. Ils n’ont pas eu tort. On était dans une logique performative : énoncer le projet, c’était le rendre irréversible. Mais on est allé trop loin dans les promesses. D’où la difficulté d’atterrir.

F. D.

Décisions et déceptions

Ligne 14 Nord

Saint-Lazare – Mairie-de-Saint-Ouen – Saint-Denis-Pleyel

8 km. 40 000 voyageurs/heure à l’heure de pointe.

Anciennes dates :

Saint-Lazare – Mairie-de-Saint-Ouen : 2019

Mairie-de-Saint-Ouen – Saint-Denis-Pleyel : 2023

Nouvelles dates :

Saint-Lazare – Mairie-de-Saint-Ouen : 2020

Mairie-de-Saint-Ouen – Saint-Denis-Pleyel : 2024

Le prolongement nord de la ligne 14, de Saint-Lazare à Mairie-de-Saint-Ouen (5,8 km), était programmé par la RATP, maître d’ouvrage. Indépendant du GPE, il est essentiel au dispositif. Ce tronçon était récemment annoncé pour 2019. Mais, comme l’a rappelé Edouard Philippe, « un peu avant l’été 2016, la réalisation des parois moulées dans le cadre du prolongement de la ligne 14 avait conduit à une entrée de 30 000 à 40 000 mètres cubes d’eau et retardé le chantier d’environ 18 mois ». La RATP a revu les plannings pour résorber en partie ce retard, d’ordinaire estimé à environ treize mois. Quoi qu’il en soit, on annonce aujourd’hui le prolongement pour l’été 2020.

Un retard très gênant pour les usagers de la ligne 13, pleine à craquer au nord, qui comptent sur la 14 pour respirer. 1 800 personnes exigeantes viennent de s’ajouter à ces usagers : le conseil régional d’Ile-de-France, qui s’installe en ce début d’année dans son nouveau siège, près de la station Mairie-de-Saint-Ouen, aujourd’hui desservie par la seule ligne 13. Valérie Pécresse pendait la crémaillère vendredi 9 mars. Si l’on avait respecté le premier calendrier, on aurait pu se rendre à la fête par la ligne 14 : le prolongement devait initialement être terminé « à l’horizon 2017 »…

La suite, de Mairie-de-Saint-Ouen à Carrefour-Pleyel (environ 2 km), prévue par la loi Grand Paris, est du ressort de la SGP. D’un point de vue opérationnel, cette séparation de maîtres d’ouvrage n’est pas ce qu’il y a de plus efficace. Cette dernière section était prévue en 2023. Cela reste le cas, même si elle figure avec le tronc commun de la 16 et 17 dans un ensemble de lignes prévu pour 2024. A priori, à temps pour les JO.

Ligne 14 Sud

Olympiades – Aéroport-d’Orly

14 km. 300 000 voyageurs/jour

Ancienne date : 2024

Nouvelle date : sans changement

Bien venue pour les jeux Olympiques (pas seulement, heureusement), cette ligne est censée être terminée au printemps 2024. Pas de marge. Il y avait donc une extrême urgence à passer les marchés de génie civil. Or ils ont été bloqués pendant plusieurs mois, le temps que le gouvernement revoie tout le dispositif. Le conseil de surveillance de la SGP, le 13 février, a adopté un budget provisoire permettant de notifier les marchés urgents.

Pour la 14 Sud c’est la RATP qui les passe, la SGP lui ayant confié la maîtrise d’ouvrage. Mais il fallait aussi certaines signatures de la SGP. Bref c’est parti, et les premiers marchés de génie civil ont été passés par la RATP.

Lot 1 à Léon Grosse/Solétanche Bachy.

Lot 2 à Dodin Campenon Bernard/ Vinci Construction France /Vinci Construction Grands Projets/Spie Batignolles PPCI/Spie Fondations/ Botte Fondations.

Lot 3 et 4 non encore attribués.

La RATP en fait état dans un communiqué du 8 mars et se fixe pour objectif de faire de la ligne 14 « un axe essentiel pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 ». Conformément au calendrier officiel inchangé mais peu vraisemblable.

Ligne 15 Sud

Pont-de-Sèvres – Noisy-Champs

33 km. 300 000 voyageurs/jour

Ancienne date : 2022

Nouvelle date : 2024

C’était un secret de Polichinelle. La 15 Sud, techniquement, ne pouvait pas être prête en 2022. La SGP a maintenu jusqu’au bout la fiction. Le Premier ministre a fait de cette ligne l’exemple de ce qu’il voulait éviter : « en 2014, elle était annoncée pour 2020, un an plus tard elle a été décalée en 2022 et […] elle n’arrivera pas avant 2024, ça n’est pas admissible, je pense qu’il eût été préférable de prendre dès le début les marges raisonnables. » Il serait bien venu de le faire aujourd’hui aussi. Certes, le Premier ministre n’annonce 2024 qu’avec la plus grande prudence. Des professionnels affirment plus directement : avant 2025, ce n’est pas tenable. Mais le Val-de-Marne s’en sort plutôt bien. Il y aura des retards dans l’exécution des travaux, et les riverains vont en pâtir, mais au moins tout est enclenché. Pour la ligne 15 Sud, ou pour le prolongement sud de la ligne 14. Pas surprenant. Le département, dès l’origine, a remarquablement travaillé le sujet. Et fait dans le cadre de l’association Orbival l’unité entre la droite et les communistes, entre Jacques J.-P. Martin et Christian Favier, pour porter un projet qui a toujours été présent dans les nombreux avatars du métro du Grand Paris.

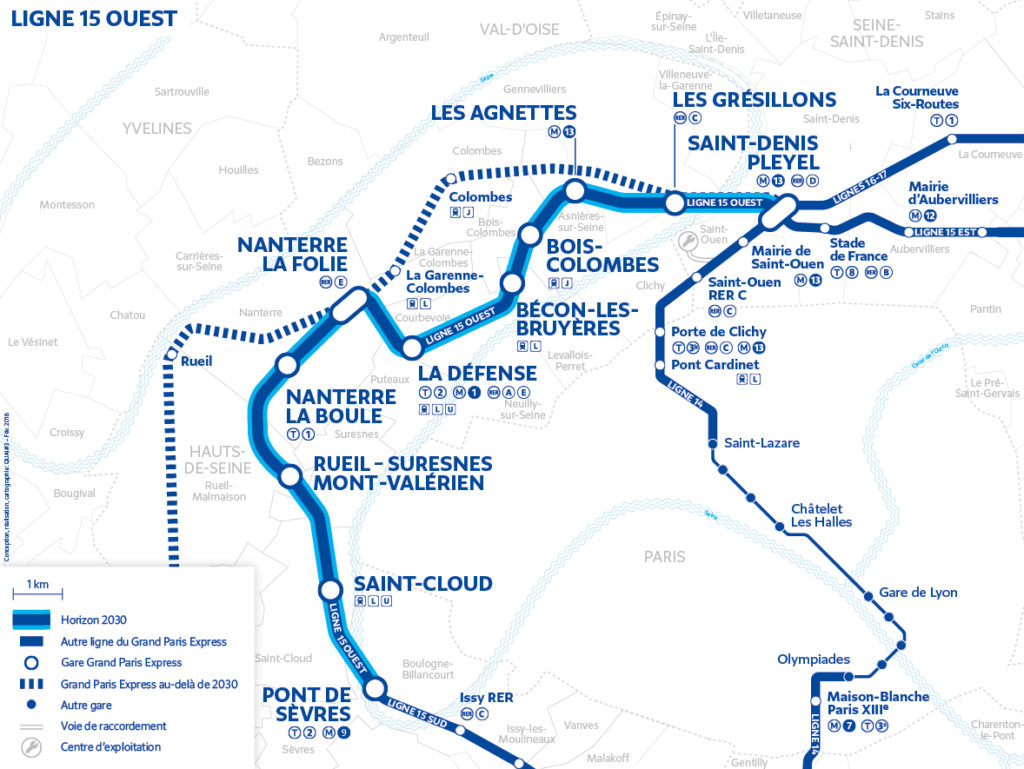

Ligne 15 Ouest

Pont-de-Sèvres – Saint-Denis-Pleyel

20 km. 600 000 voyageurs/jour

Anciennes dates :

Pont-de-Sèvres – Nanterre : 2025

Nanterre – Saint Denis-Pleyel : 2027

Nouvelle date :

2030 (on n’annonce plus de phasage)

Cinq ans dans la vue, c’est beaucoup pour un chantier qui n’a pas commencé. Les raisons de financement et de lissage selon les capacités industrielles sont sans doute fondamentales. Elisabeth Borne parle de « complexités inédites » des futurs travaux. C’est vague. Mais elle donne un exemple : « La construction d’une gare sous le quartier de La Défense. » Prévue sous les quelques milliers de tonnes de béton du centre commercial des Quatre-Temps dont il va falloir reprendre les fondations, cette gare est très compliquée à réaliser. Selon un professionnel, elle l’est plus encore que celle d’Eole qui nécessite la reprise, aujourd’hui en cours, des fondations des bâtiments abrités par le voile de béton du Cnit.

Les usagers de l’AUT IDF regrettent vivement le report de la 15 Ouest. Pour deux raisons. La première vaut aussi pour la 15 Est : boucler la boucle de la 15 est ce qui permet le mieux de désaturer l’ensemble du métro parisien. C’était d’ailleurs l’un des objectifs du projet Métrophérique de la RATP dont, à l’issue d’une histoire compliquée, la ligne 15 reprend pour l’essentiel le tracé. Deuxième raison, c’est à l’ouest que les besoins sont le plus importants. 600 000 voyageurs/jour attendus : c’est deux fois plus que la 15 Sud. La 15 Ouest passe par la Défense. Quand on a dit ça, vu la structure de l’emploi en Ile-de-France, on a à peu près tout dit.

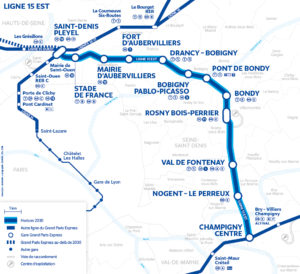

Ligne 15 Est

Saint-Denis-Pleyel – Champigny-Centre

23 km. 300 000 voyageurs/jour

Anciennes dates :

Saint-Denis-Pleyel – Rosny-Bois-Perrier : 2025

Rosny-Bois-Perrier – Noisy-Centre : 2027

Nouvelle date : 2030 (on n’annonce plus de phasage)

Même retard à l’est qu’à l’ouest. Elisabeth Borne parle de « risques géologiques particuliers dans la plaine centrale de Seine-Saint-Denis ». Ce retard n’a pas la même incidence qu’à l’ouest. Il ne s’agit pas, avec cette branche, de répondre à une très forte demande de transport, mais de permettre à la Seine-Saint-Denis d’être mieux reliée aux bassins d’emploi. Très important mais, en termes d’offre. Le département déplore donc le retard. Rappelons que cette ligne, grosso modo projetée par le réseau Métrophérique de la RATP, n’avait pas été retenue par Christian Blanc, et n’avait même pas été esquissée par le projet Arc Express du Conseil régional. Et n’avait pas été portée par le conseil départemental alors communiste. Le PC craignait, avec le métro et la relation directe avec la Défense, un bouleversement sociologique du département… que souhaitait au contraire Claude Bartolone, devenu en 2008 président de la Seine-Saint-Denis. La ligne, ajoutée grâce à l’accord Etat-région de 2011, est dessinée dans la foulée. Pas tout à fait le même poids que la 15 Sud historiquement portée par le Val-de-Marne.

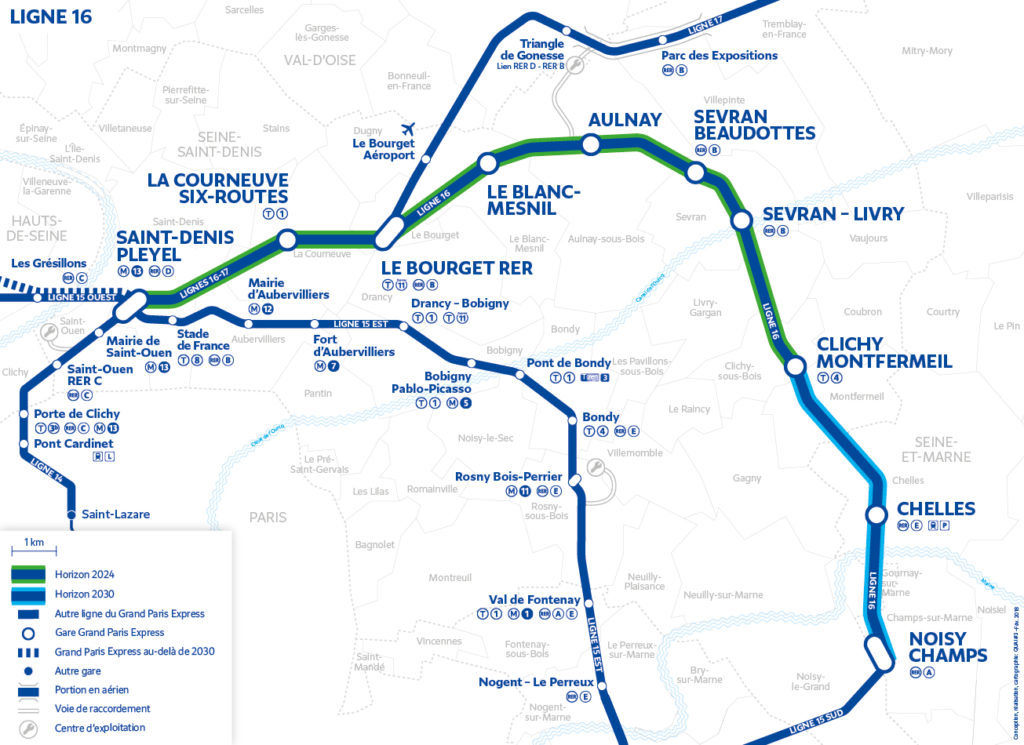

Ligne 16

Saint-Denis-Pleyel – Clichy-Montfermeil – Noisy-Champs

29 km (y compris le tronc commun avec la 17 d’environ 5 km). 200 000 voyageurs/jour

Ancienne date : 2024

Nouvelles dates :

Saint-Denis-Pleyel – Clichy-Montfermeil : 2024

Clichy-Montfermeil – Noisy-Champs : 2030

« Si l’arrivée de la gare à Clichy-Montfermeil a été bien été confirmée pour 2024, quid du reste de la ligne ? Phaser la ligne 16 et ne pas la relier à la 15 Sud serait un véritable non-sens en termes d’exploitation et financiers », dit Stéphane Troussel.

Officiellement, il n’est pas question de ne pas aller au bout. Mais on fait étape à Clichy-Montfermeil. En 2024, ce qui est très ambitieux. Mais politiquement, on ne peut pas dire le contraire. La desserte de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil, c’est un marqueur fort du projet de métro du Grand Paris, depuis Nicolas Sarkozy et Christian Blanc jusqu’à Emmanuel Macron. Le président de la République, à Clichy-sous-Bois le 13 novembre dernier, a lui-même confirmé l’objectif 2024. On peut penser que la réalité des travaux en décidera autrement. Il faudra déjà, en partant vers l’est depuis la gare Saint-Denis-Pleyel, pousser assez vite au-delà du tronc commun de la 16 et de la 17, quasiment jusqu’à Aulnay, pour rejoindre le centre de maintenance du matériel, sans lequel ni la 16 ni la 17 ne pourraient fonctionner… En tout cas la 16 est bel et bien partie. Un énorme lot de génie civil de 1,7 milliard, a été attribué en février par la SGP à un groupement de génie civil emmené par Eiffage.

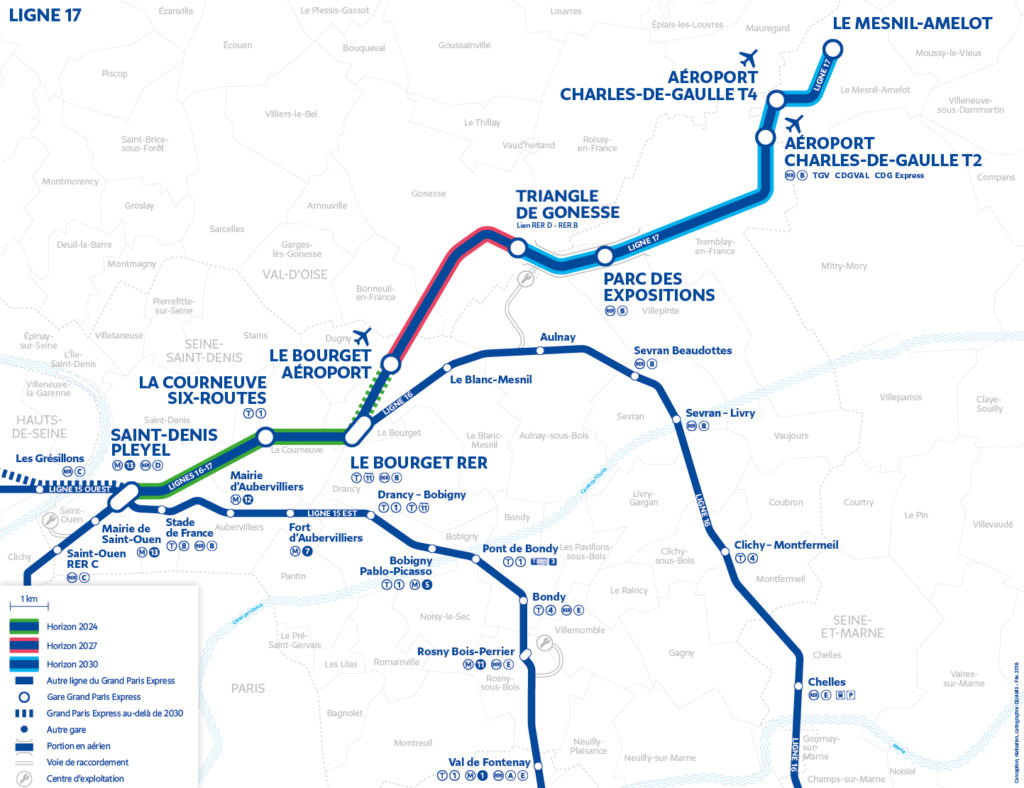

Ligne 17

Saint-Denis-Pleyel – Le Mesnil-Amelot

20 km (sans compter le tronc commun avec la 16 de 5 km ni le tronçon de la seule 17 desservant Le Bourget). 130 000 à 160 000 voyageurs/jour

Anciennes dates :

jusqu’à CDG : 2024

CDG – Mesnil-Amelot : 2030

Nouvelles dates :

Saint-Denis-Pleyel – Le Bourget-Aéroport (sous réserve) : 2024

Le Bourget-Aéroport (ou débranchement du tronc commun) – Triangle-de-Gonesse : 2027

Triangle-de-Gonesse – Le Mesnil-Amelot : 2030

Pour Stéphane Troussel, « bien que la desserte des sites olympiques soit en grande partie confirmée, elle ne l’est pas en totalité. Or, ne pas réaliser la gare du Bourget-Aéroport pour les Jeux revient à tuer le village des Médias et l’opportunité d’urbaniser un quartier aujourd’hui trop routier. Cette desserte n’est pas une option technique, c’est une nécessité ». Sur la carte du gouvernement, la desserte de l’aéroport du Bourget est prévue pour 2024. Mais en pointillés. Car on saura bientôt, dit Elisabeth Borne, « s’il est techniquement possible de desservir la gare du Bourget-Aéroport pour les jeux Olympiques, les sites du Village Médias et du centre principal des médias étant situés à proximité ». Et « si tel n’est pas le cas ces sites seront desservis par un système de navettes ». Avancer l’hypothèse, n’est-ce pas déjà la retenir ?

Au-delà de l’aéroport du Bourget, la ligne 17 doit aller jusqu’au triangle de Gonesse. Arrivée maintenant prévue en 2027 au lieu de 2024. Protestation de Marie-Christine Cavecchi qui regrette que la seule gare du Grand Paris située dans le département du Val-d’Oise, qu’elle préside, prenne trois ans dans la vue. De son côté, l’urbanisation du Triangle de Gonesse joue de malheur. Le 6 mars, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par des associations de défense de l’environnement, a annulé l’arrêté préfectoral créant la Zone d’aménagement concertée (ZAC), indispensable à la création du complexe de commerces et de loisirs Europacity, de 800 000 m² de bureaux ou de la gare du Grand Paris Express. L’urbanisation du Triangle et le métro vont de pair, chacun justifie l’autre et les deux vont mal.

Au-delà de Gonesse, Roissy est promis en 2030 et non plus en 2024. La Seine-Saint-Denis déplore « une mauvaise nouvelle pour le territoire. Cette ligne permet de répondre aux besoins de desserte locale du bassin d’emplois de Roissy ». Un argument que contestent certains spécialistes du transport, pour qui ce bassin d’emplois étant vaste et dispersé, la solution métro n’est pas la plus adaptée. Pour sa part, du fait du faible trafic attendu, la Fnaut juge « incompréhensible le maintien de l’intégralité » de la ligne 17.

Quant à la desserte de l’aéroport, il y a bien une solution de rechange (mais coûteuse pour l’usager), qui, comme la ligne 17, figure dans le dossier de candidature de la France aux JO : le CDG Express. Pas sûr non plus que cette promesse soit honorée.

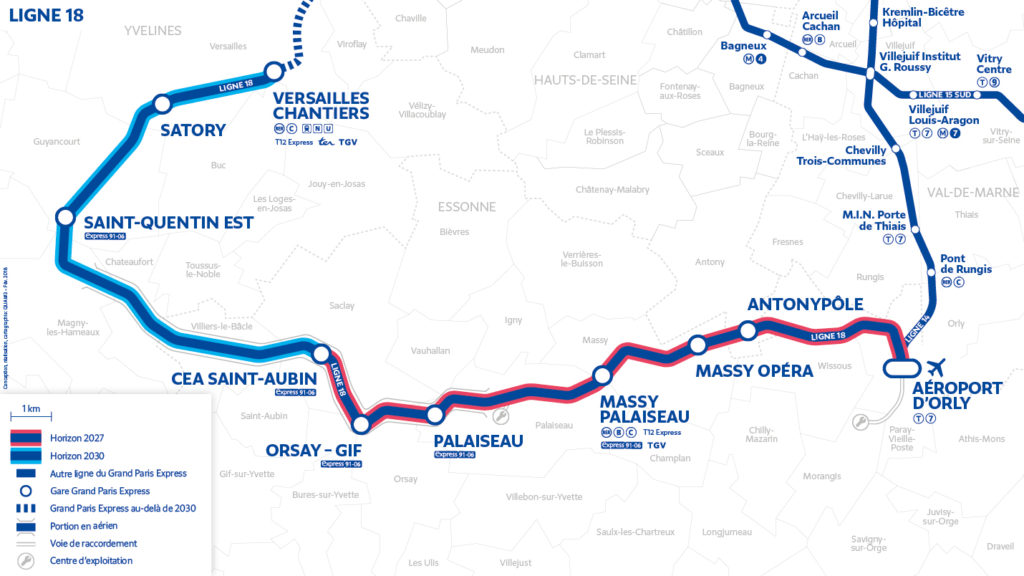

Ligne 18

Aéroport-d’Orly – Versailles-Chantiers

35 km. 100 000 voyageurs/jour

Anciennes dates :

jusqu’au CEA-Saint-Aubin : 2024

CEA-Saint-Aubin – Versailles : 2030

Nouvelles dates :

jusqu’au CEA Saint-Aubin : 2027

CEA-Saint-Aubin – Versailles : sans changement

C’est le sujet le plus délicat. Ailleurs, les territoires se sont approprié le projet et peuvent se batte pour l’avoir, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Pour la 18, ce n’est pas le cas. Il n’y a pas d’unité dans le territoire. Déjà, l’accord « historique » du 26 janvier 2011 soulignait que la ligne faisait l’objet d’un désaccord, l’Etat voulant un métro, le conseil régional, sous la pression très forte des écologistes, demandant un BHNS. Les oppositions sont toujours là. Et localement fortes. Un jour un collectif de chercheurs demande le métro comme promis, un autre, le lendemain, met en cause sa légitimité. Et, quand bien même métro il y devrait y avoir, le gabarit retenu – celui du métro parisien – ne convainc pas tout le monde. Ni, le choix de passer sous les champs, etc. Des défenseurs de l’environnement contestent avec de sérieux arguments le projet. Les grands élus tiennent. A commencer par la présidente de la région, élue des Yvelines et ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, très attentive au développement du territoire de Saclay. Selon elle « sur le plateau, la colère gronde ».

A l’issue d’une réunion de travail avec le préfet de région, Valérie Pécresse et François Durovray (président du conseil départemental de l’Essonne) ont rappelé qu’à leurs yeux « s’il est indispensable d’accompagner le développement du plateau par des solutions de desserte locale de type bus, il est illusoire d’imaginer que cela suffirait à remplacer un métro, seul à même d’assurer une desserte efficace depuis Paris et le développement de ce grand pôle ». Ils demandent au gouvernement d’utiliser « des pistes d’optimisation possible pour une mise en service anticipée de la ligne ».

Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau, et président de l’Union des élus pour la ligne 18, « demande un rétroplanning opérationnel précis de la réalisation de la ligne 18 ». Et veut revoir le projet d’aménagement du plateau : « Il n’est pas possible de poursuivre l’urbanisation du plateau de Saclay au même rythme après le report de la ligne 18. »

On dit le ministère des Transports opposé à une ligne que le trafic escompté ne justifie pas. Un tramway ? Mais la loi Grand Paris indique un métro. En reviendra-t-on à une piste avancée en son temps par Pascal Auzannet, le prolongement d’Orlyval ? Ou à la solution cousine, celle d’un Val en PPP, esquissée par la RATP, du temps de Pierre Mongin, avec Bouygues et Siemens ? Keolis, aussi l’an dernier, avait invité à revoir cette ligne, ainsi que d’autres, en ayant plus largement recours au viaduc. Politiquement, techniquement, la ligne 18 n’est toujours pas bien calée.

Sept mots-clés

Dépassement

Passer de 25 à 35 milliards d’euros (à la louche) c’est ce qui a fait bondir le gouvernement et a valu à la SGP de se faire étriller par la Cour des comptes. Cela dit, comme le fait remarquer Bertrand Lemoine, ancien directeur général de l’Atelier international du Grand Paris, lors de la dernière séance du Club VR&T, des dépassements de cet ordre sont monnaie courante. En se fondant sur les travaux d’un chercheur danois qui a examiné 85 grands projets dans le monde, Bertrand Lemoine rappelle qu’en moyenne, pour un coût estimé à 1, on arrive à 1,45. Ce n’est pas une raison pour s’en satisfaire, mais la sous-estimation des coûts, comme la surestimation des retombées économiques ou de la vitesse de réalisation font partie du jeu. Et permettent de se lancer un projet qui sinon ne sortirait pas… Le problème avec le Grand Paris, c’est qu’on est passé de 1 à 1,3 avant que les travaux aient vraiment commencé.

Economies

Le Premier ministre souhaite que l’on parvienne à une économie d’environ 10 % par rapport aux estimations actuelles. Pas facile, car tout n’a pas été compris dans le devis. Il a cité quatre gares dont les travaux d’interconnexion n’ont pas été intégrés. S’il doit encore gonfler, comment dans l’autre sens le faire baisser ?

Il y a une piste qu’évoque volontiers Valérie Pécresse : renoncer aux gares cathédrales. Politiquement difficile depuis qu’on a fait rêver les maires avec de somptueuses maquettes. Cela peut-il rapporter beaucoup ? Grosso modo, les gares représentent le tiers du coût du génie civil. Et, sur ce tiers, l’émergence ne représente qu’environ 15 %. La partie émergée de l’iceberg. Le gros de la masse et des coûts est ailleurs : la « boîte de la gare », les quais et les sorties avec leurs escalators, sorties coûteuses, puisqu’on est en profondeur… Sur ces sujets, la grosse économie a déjà été faite à la suite du rapport Auzannet et du choix de rames courtes et donc de quais courts pour les lignes 16 et 17.

Reste que le coût des gares a été gonflé par le choix qu’a fait la SGP de ne pas les standardiser, en privilégiant paradoxalement une esthétique municipale plutôt que métropolitaine. Leur entretien en sera rendu plus coûteux. Un bon connaisseur de la ligne 14 invite à se méfier des « moutons à cinq pattes ». Changer un carreau de la belle « lentille », station Saint-Lazare, coûte 4 000 euros (chiffre dont nous avons demandé la confirmation à la RATP sans avoir jusqu’à présent de réponse).

Reste d’autres pistes d’économies. Augmenter la part des lignes construites en viaduc, qui est d’aujourd’hui 10 % du total. C’est ce qu’a proposé Keolis pour les lignes 16, 17 et 18 dans une contribution sur l’optimisation des coûts du Grand Paris Express. On pourrait faire sur les tronçons concernés une économie d’environ 30 à 40 % en génie civil.

Effectifs

Le Premier ministre a confirmé ce qu’il avait déjà dit. L’effectif de la SGP est aujourd’hui plafonné à 200 personnes. Il faut plus de monde pour qu’elle puisse pleinement jouer son rôle de maître d’ouvrage. C’est un point sur lequel insistent particulièrement Christian Favier, le président communiste du Val-de-Marne, ou Jacques Baudrier, conseiller PC de Paris et grand connaisseur du dossier. Des communistes qui veulent qu’une société publique recrute c’est dans l’ordre des choses. Mais il s’agit en l’occurrence de recruter pour mieux gérer. Dépenser des millions d’euros en salaires, pour éviter d’en payer des centaines auprès d’entreprises trop peu contrôlées. Faire en sorte que la volonté d’économiser ne conduise pas à dégrader le projet : en supprimant des sorties de métro moins nombreuses ou en renonçant à des interconnexions.

Financement

On ne présente plus Gilles Carrez qui, sans surprise, a été chargé par le gouvernement de prévoir le nouveau financement. On pensait que le 22 février, le Premier ministre présenterait, avec le calendrier, une solution pour le financement des surcoûts. Ce n’a pas été le cas. Mais le député LR chargé du dossier ne semble pas inquiet. La solution de recettes affectées perçues en Ile-de-France lui semble toujours la bonne. En fait, la seule. Impossible de faire payer des travaux que l’on dit pharaoniques à l’ensemble du pays. Trop risqué de s’en remettre à l’annualité budgétaire. Quant aux promesses de l’Etat, on sait ce qu’elles valent : l’Etat devait apporter 4 milliards, puis a dit qu’il n’en donnerait qu’un et finalement n’a rien versé. On devrait donc garder la solution des taxes franciliennes affectées et ajouter quelque 200 millions aux 550 millions aujourd’hui perçus. Mais sur qui vont-elles peser, selon quel dosage ? Les personnes ? Les m² de bureaux ? Les nuitées des hôtels ?

Gouvernance

Philippe Yvin, président du directoire de la SGP depuis quatre ans (décret du 20 février 2014) va être remplacé. A l’heure où nous écrivons, le nom de son successeur n’est pas connu. En tout cas, pas de nous, même si quelques noms nous parviennent. La décision ne devrait pas être prise avant le prochain conseil de surveillance de la SGP, le 22 mars. Mais la gouvernance ne se résume pas au nom du président du directoire. Avoir un conseil de surveillance où siègent, de droit, les présidents de conseil départementaux et la présidente du conseil régional, tous chauds partisans du projet, est-ce la meilleure idée ? La Cour des comptes en doute : « La composition du Conseil de surveillance qui avait répondu à l’objectif initial de parvenir à élaborer un projet consensuel à l’égard des grands élus d’Ile-de-France, tout en garantissant la majorité aux représentants de l’Etat, ne lui apporte pas l’expertise nécessaire sur les sujets techniques et financiers. »

Oublis

Les travaux d’intermodalité de quatre gares n’ont pas été intégrés. Sur les quatre, trois n’ont pas été étudiées. C’est le Premier ministre qui le dit, sans donner la liste de ces gares. Il s’agit de Bry-Villiers-Champigny, de la correspondance de Saint-Denis-Pleyel avec la ligne H, de Verts-de-Maisons et de Bois-Colombes. Seule cette dernière a été étudiée. Cette carence, c’est ce qu’il reste d’une ignorance générale des coûts d’intermodalité, dénoncée par l’exécutif régional du temps de Jean-Paul Huchon, et particulièrement par Pierre Serne. Ce qui avait permis de sous-estimer la facture.

Prolongement

On ne parle pas du prolongement de la ligne 11 de Rosny-Bois-Perrier à Noisy-Champs. Les pointillés qui la font aujourd’hui figurer sur les cartes semblent lui promettre les calendes grecques. Cette ancienne branche d’une provisoire ligne orange a été retirée de l’enveloppe SGP pour devenir le prolongement d’une ligne de métro RATP. Une façon qu’avait trouvée la RATP de renforcer sa présence dans le jeu, et de se consoler d’avoir été privée d’une ligne 14 prolongée jusqu’à Roissy. Une ligne prolongée, c’est de l’exploitation assurée sans appel d’offres, au moins jusqu’en 2039. Un premier prolongement de la 11, jusqu’à Rosny-Bois-Perrier, est en cours. La RATP est censée automatiser la ligne, à l’occasion du prolongement suivant. Une étape qu’on dit socialement délicate. Les négociations ne sont pas près de s’ouvrir.

*Le Retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, La Découverte, Poche, 2014, 256 pages (10 euros).

*Le Retour de la bicyclette. Une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050, La Découverte, Poche, 2014, 256 pages (10 euros).

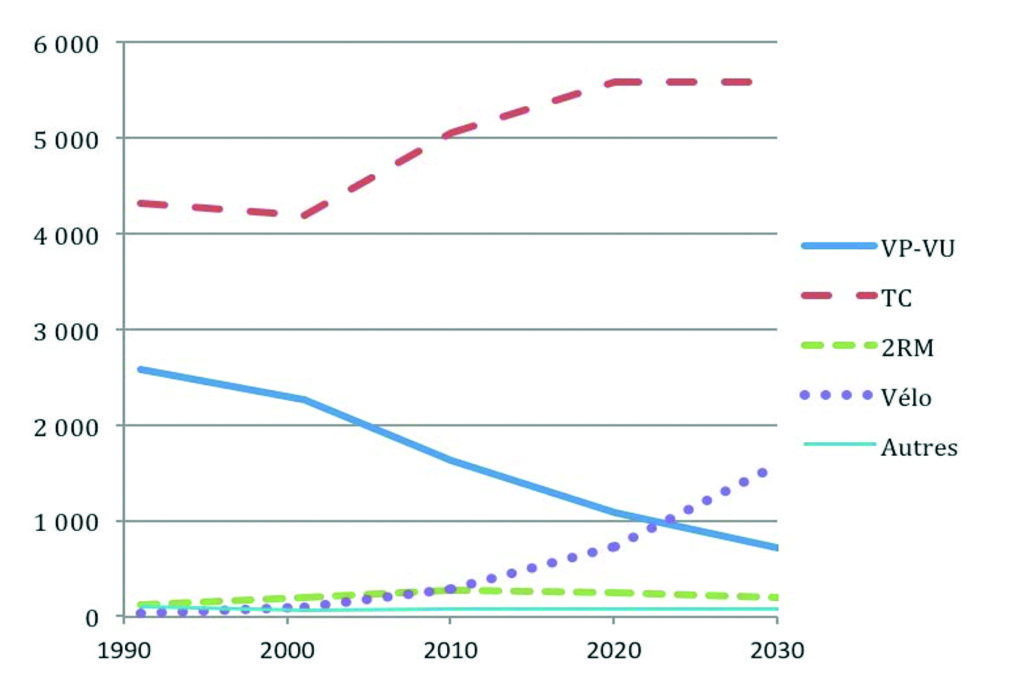

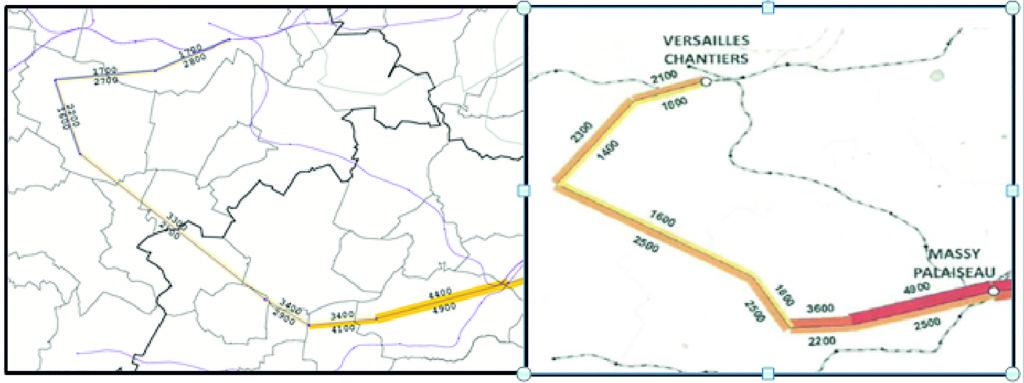

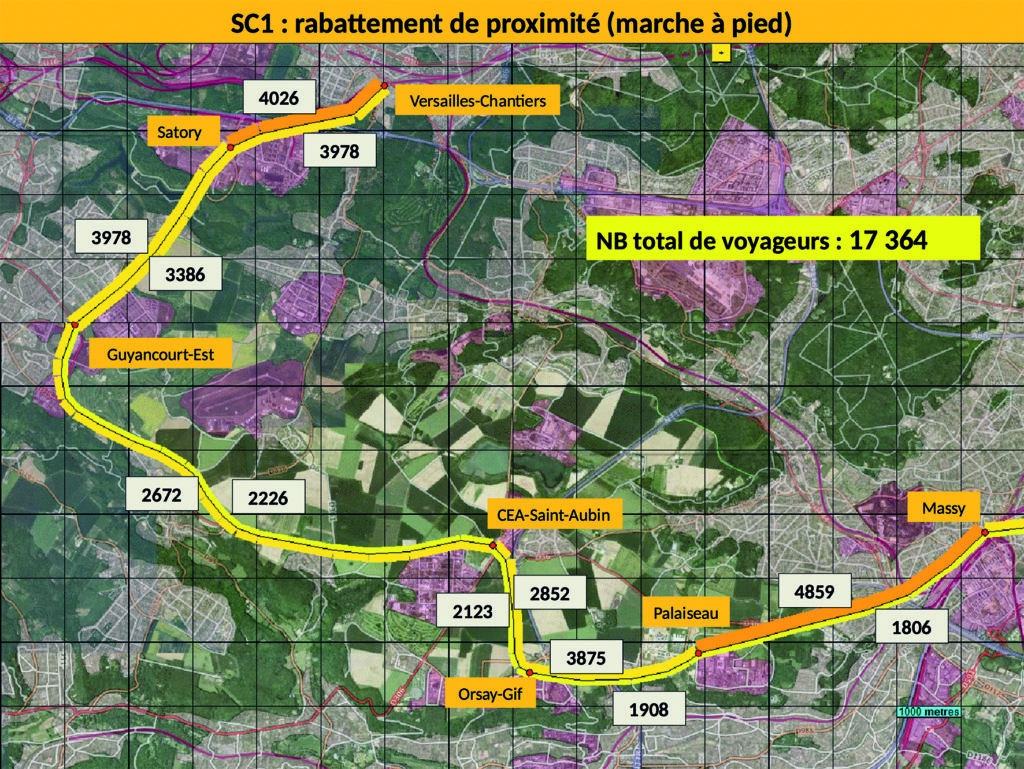

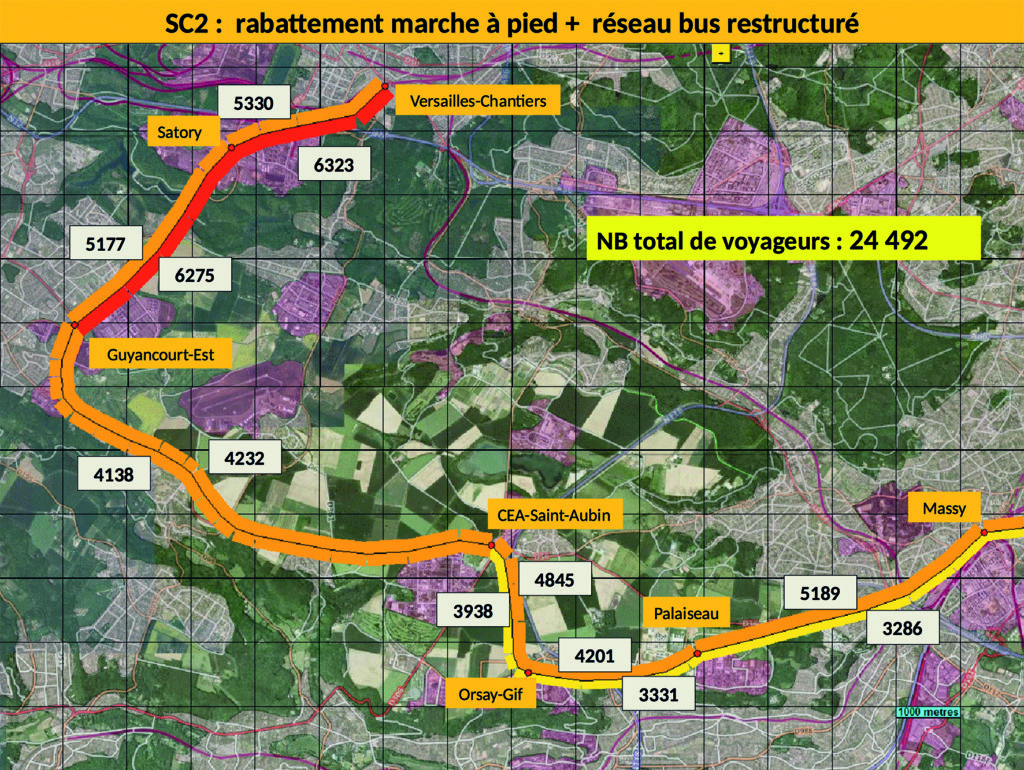

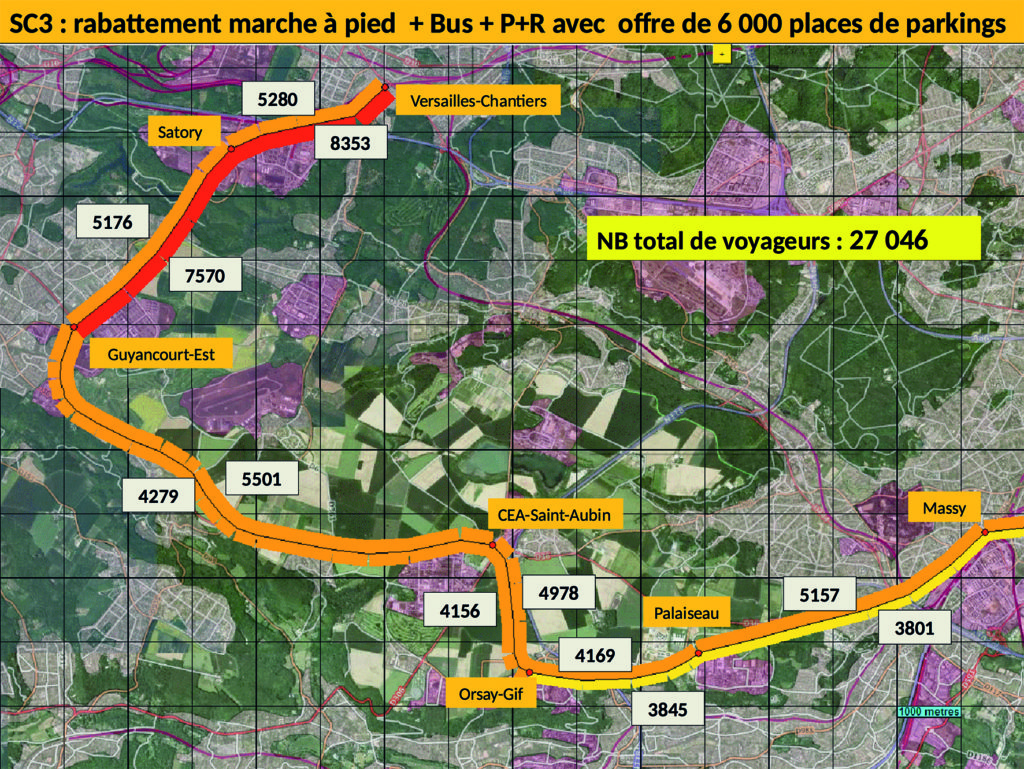

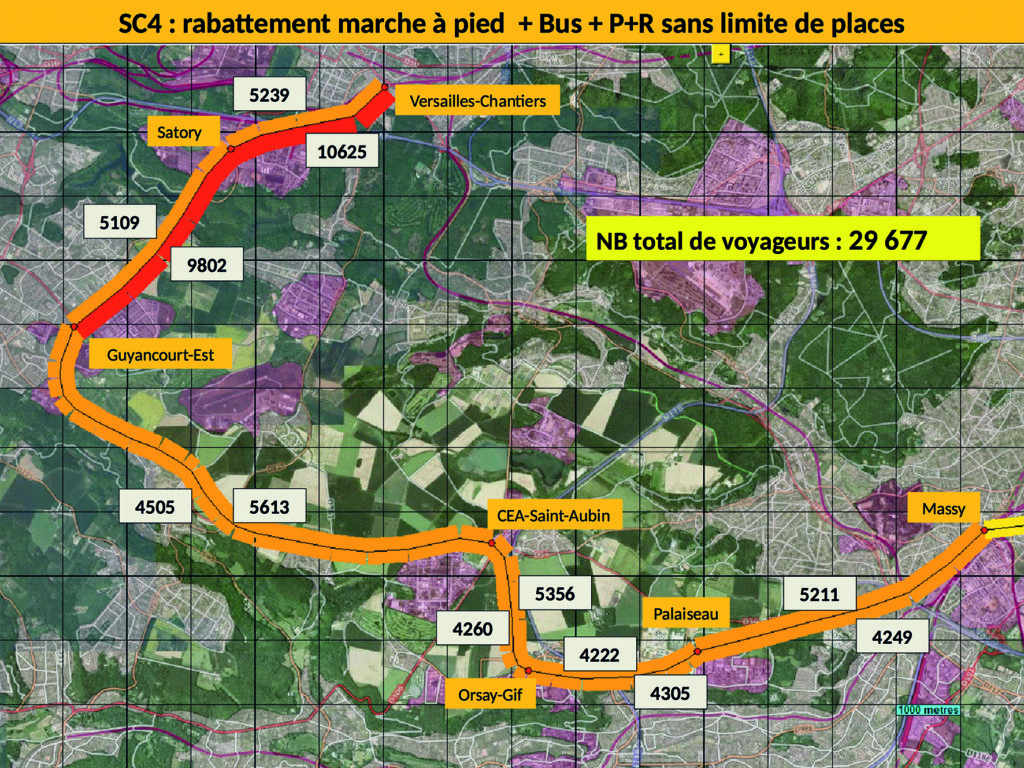

Les quatre graphiques ci-dessus diffèrent par les modalités de rabattement sur la ligne 18, présentées sous forme de quatre scénarios. Dans le premier (SC1), le rabattement se fait uniquement en marche à pied, ce qui constitue une hypothèse très minimaliste. Dans le second (SC2), il se fait grâce à un réseau de bus restructuré ; dans le troisième (SC3), il s’y rajoute une offre de 6 000 places de parkings-relais. Ces deux scénarios SC2 et SC3 sont ceux qui vont encadrer au mieux la réalité. Le quatrième (SC4) fournit une hypothèse maximaliste, dans laquelle le stationnement serait possible sans limite dans les parkings-relais de la ligne : il faudrait pour le réaliser une offre de près de 11 000 places de parkings.

Les quatre graphiques ci-dessus diffèrent par les modalités de rabattement sur la ligne 18, présentées sous forme de quatre scénarios. Dans le premier (SC1), le rabattement se fait uniquement en marche à pied, ce qui constitue une hypothèse très minimaliste. Dans le second (SC2), il se fait grâce à un réseau de bus restructuré ; dans le troisième (SC3), il s’y rajoute une offre de 6 000 places de parkings-relais. Ces deux scénarios SC2 et SC3 sont ceux qui vont encadrer au mieux la réalité. Le quatrième (SC4) fournit une hypothèse maximaliste, dans laquelle le stationnement serait possible sans limite dans les parkings-relais de la ligne : il faudrait pour le réaliser une offre de près de 11 000 places de parkings.