Depuis le début des années 2000, un peak car a été observé, ainsi qu’un peak rail, au profit de l’avion. La crise économique et sociale qui s’annonce va étendre la dé-mobilité à tous les modes motorisés. Après quoi le retour de la croissance pourrait bien se traduire par une nouvelle croissance de la mobilité…

Par Yves Crozet

Au printemps 2020, le monde est passé brutalement de la mobilité à l’immobilité. Les distances franchies quotidiennement se sont réduites à quelques centaines de mètres, à pied. Avec le déconfinement, les trafics ont repris mais ils restent très inférieurs à ce qu’ils étaient, pour les transports collectifs (train, avion, autocar…) mais aussi, dans une moindre mesure, pour la circulation automobile. Cela résulte-t-il seulement de la récession engendrée par l’arrêt de la machine économique ? Ou s’agit-il d’un mouvement plus profond de « dé-mobilité » ? Afin de démêler les facteurs conjoncturels et les tendances structurelles, il est nécessaire de rappeler ce qu’était le monde d’avant. Cela nous aidera à mieux comprendre ce que dé-mobilité veut dire dans le monde d’après.

La dé-mobilité : une réalité déjà ancienne ?

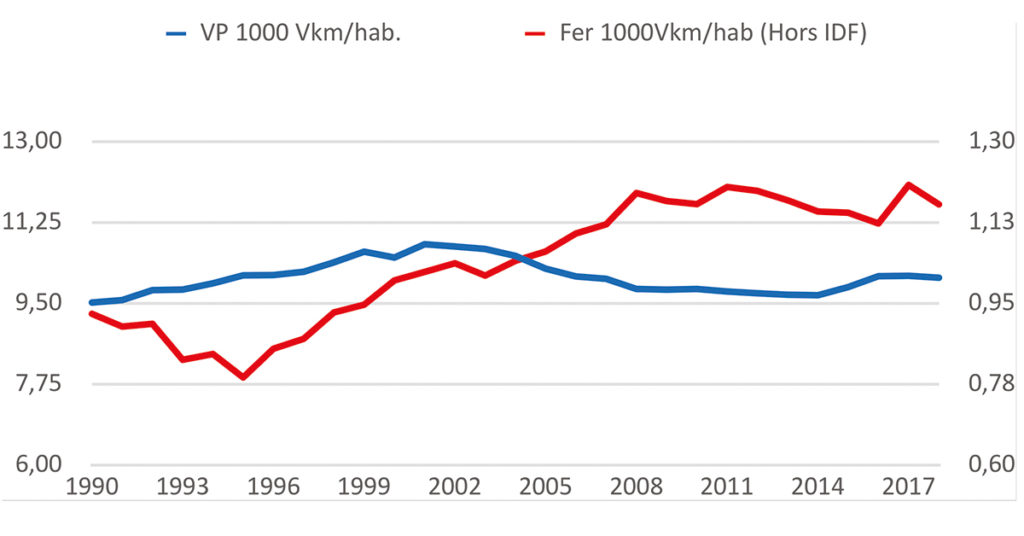

En 2012, le Forum international des transports (OCDE) organisait une table ronde sur la mobilité des voyageurs et le trafic automobile dans les pays développés. Depuis le début des années 2000, un peak car a en effet été observé. La figure de la page ci-contre vient confirmer cette hypothèse pour la France. Le nombre de voyageurs-km par habitant plafonne en France pour l’automobile depuis 2002 (échelle de gauche), mais aussi pour le ferroviaire depuis 2008 (hors Ile-de-France, échelle de droite).

Pour l’automobile, une telle évolution marque plus qu’une inflexion, une rupture avec le dernier quart du XXe siècle où le trafic routier progressait de 3 % par an, peu ou prou comme le PIB. Or, depuis 2002, le PIB par habitant a progressé de 12 % alors que le trafic a baissé. Comment expliquer ce découplage entre niveau de vie et recours à l’automobile ? De 2002 à 2008, le report vers le train était évoqué, mais cette analyse ne tient plus. Les nouvelles LGV et le développement des TER ont soutenu la demande après 1995, mais ce n’est plus vrai depuis 2008. Il est vrai que des grèves longues ont pénalisé le train en 2014, 2016 et 2018, mais cela n’explique pas tout.

Pour comprendre les tendances lourdes qui conduisent au peak car et au peak rail, il faut d’abord se souvenir que le pic est suivi d’un plateau, pas d’une baisse tendancielle. Ce que confirme l’évolution de la structure du budget des ménages. Comme le veut la loi d’Engel, les biens et services que nous consommons peuvent être classés en trois catégories : les biens « inférieurs » dont la part relative dans le budget des ménages décroît avec la hausse des revenus, les biens « supérieurs » pour lesquels elle s’accroît et les biens « normaux » pour lesquels elle est stable. Or l’Insee nous apprend que, de 2008 à 2018, les dépenses de transport sont restées stables dans le budget des ménages (environ 15 %). Il s’agit donc d’un bien « normal ». Mais à l’intérieur du poste « transport », des réaffectations existent.

Ainsi, de 2008 à 2018, en monnaie courante, la consommation des ménages a progressé de 12 %, mais les dépenses ferroviaires sont restées stables à 4,9 milliards d’euros (bien inférieur ?) alors que les achats de billets d’avion ont augmenté de 32 % à 11,4 milliards d’euros (bien supérieur ?), comme le nombre de passagers dans les aéroports (+ 34 %). Nous ne sommes donc pas encore dans la situation de peak travel évoquée par Phil Goodwin. En tenant compte des flux à l’international, principalement en avion, la distance franchie quotidiennement a progressé de 34 % de 1992 à 2017, à peu près autant que le PIB par habitant. Cette progression va-t-elle se poursuivre après la crise sanitaire ?

La dé-mobilité : effet revenu et effet de substitution

Depuis quelques années, les achats des ménages révèlent un phénomène de dé-consommation, un terme qu’il ne faut pas assimiler à la fin de la société de consommation, mais plutôt à une évolution vers des choix plus qualitatifs. Il en va ainsi des achats alimentaires, de plus en plus tournés vers les produits référencés « bio », ou des achats de vêtements qui baissent légèrement en volume, mais pas en valeur. Ces évolutions sont liées à une progression faible du pouvoir d’achat, mais aussi à une sensibilisation croissante aux exigences de modes de vie plus sains et plus respectueux de l’environnement. Le même mouvement existe dans le champ de la mobilité avec le développement de l’usage du vélo et des transports collectifs en zone urbaine, voire avec des thèmes venus de Suède comme la « honte de voler » (flygksam) ou la « fierté de prendre le train » (train brag). Ces tendances vont-elles se renforcer dans les années qui viennent ?

Pour répondre à cette question, le premier facteur à prendre en compte est l’évolution des revenus et de l’épargne. Avec le confinement, l’épargne des ménages a beaucoup progressé.

Or, compte tenu de la crise économique annoncée pour la fin 2020, voire au-delà, les revenus seront affectés et l’épargne de précaution va perdurer. La consommation va en pâtir, notamment dans le champ de la mobilité, surtout si la pandémie persiste. Il y aura donc dé-mobilité, principalement du fait d’une inquiétude des ménages quant à leur pouvoir d’achat, soit un effet revenu négatif. Les biens supérieurs comme le transport aérien seront les plus affectés comme le montrent les sombres prévisions des compagnies aériennes. Elles n’attendent pas de « retour à la normale » avant plusieurs années.

Un autre élément de réponse réside dans l’effet de substitution. Les économistes désignent ainsi des situations où la structure de la consommation change sous l’effet d’une modification des prix relatifs. Or, s’ils veulent respecter leurs engagements climatiques, les pays européens devront d’une façon ou d’un autre accroître le prix des carburants fossiles et plus généralement le coût de la mobilité. Dans cette perspective, une substitution entre les modes de transport pourrait se manifester, notamment au profit des deux-roues, mais aussi de formes nouvelles de transport collectif à faible coût privé et public comme le covoiturage ou les cars express sur autoroutes connectées aux pôles d’emploi. Notons toutefois qu’un tel scénario reste encore très hypothétique tant les politiques publiques peinent à prendre des mesures à la hauteur de leurs engagements.

Le télétravail sera-t-il à l’origine d’un autre effet de substitution ? L’idée est revenue sur le devant de la scène avec le confinement. Grâce à la généralisation d’internet, des millions de salariés ont pu continuer à travailler depuis leur domicile. Dans beaucoup d’entreprises, ce phénomène est en train de modifier l’organisation du travail. Mais cela va-t-il mécaniquement réduire les déplacements ? Rien n’est moins sûr à cause de l’effet rebond. Comme l’a montré une récente enquête du Forum Vies Mobiles, les personnes qui télétravaillent parcourent dans l’année plus de kilomètres que les autres. Ce paradoxe s’explique car elles bénéficient d’une plus grande souplesse qui leur permet de plus se déplacer le week-end, mais aussi de choisir une résidence éloignée de leur lieu de travail. C’est peut-être aussi lié à un effet revenu. Ce sont les cadres qui télétravaillent.

Au final, une certaine dé-mobilité a commencé avant la crise sanitaire comme le montre le peak car et de façon plus surprenante le peak rail. Ils sont plutôt le fruit d’un effet de substitution au profit de l’avion. La crise économique et sociale qui s’annonce va étendre la dé-mobilité à tous les modes motorisés, principalement à cause d’un effet revenu. Quand la croissance sera revenue, la mobilité repartira à la hausse, notamment pour le transport aérien, à moins que les politiques publiques lui imposent une forte hausse de ses prix relatifs. Elles n’en prennent pas vraiment le chemin.