Un an après, le constat est sans appel : la réouverture de la ligne entre Belfort et Delle, à la frontière suisse, est considérée comme un « bide » par les usagers. Afin d’étudier un remède à cette situation, les acteurs français et suisses cherchent des solutions.

Sur le réseau ferré national, les fermetures de « petites » lignes se poursuivent, la dernière en date ayant touché la voie ferrée entre Lille et Commines, à la frontière belge. Mais d’autres lignes bénéficient d’une réouverture, fondant de grands espoirs sur leur fréquentation future. C’était le cas, il y a un an, de la ligne de 22 km entre Belfort et Delle, à la frontière suisse. Et sur le papier, cette ligne semblait avoir tout pour être un succès : le long d’un itinéraire routier, déjà très fréquenté (qui a récemment bénéficié de grands travaux), les usagers du rail se voyaient proposer un raccourci considérable entre Belfort et la Suisse toute proche, donnant aux milliers de travailleurs frontaliers français un accès en principe direct au canton du Jura et à tout le réseau suisse. Enfin (et surtout, pour la clientèle venue du reste de la France) cette ligne rouverte marque un arrêt à Meroux, en correspondance directe avec la gare de Belfort-Montbéliard TGV et ses relations vers Besançon TGV, Dijon, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Bâle, Zurich, Strasbourg, Luxembourg ou Francfort…

Avec un tel potentiel, une fréquentation quotidienne de l’ordre de 1 500 à 3 500 voyageurs ne semblait pas hors d’atteinte lors de la réouverture de la ligne, le 9 décembre 2018, après 26 ans de fermeture de bout en bout. Mais un an plus tard, le « bide » constaté au cours des premières journées de service a été confirmé : quelque 200 voyageurs seulement empruntent chaque jour la ligne rouverte.

Sans donner dans les discours simplistes, il n’est pas très difficile de comprendre la désaffection du public, rien qu’en essayant de lire l’horaire du service annuel 2019. Qu’y constate-t-on ?

Déjà, cet horaire est quasiment illisible, car truffé de cas particuliers (circulations assurées hors ou pendant les périodes de vacances scolaires, par exemple). Non seulement, ce tableau donne les circulations entre Belfort, Delle et Bienne (Suisse), mais il est considérablement alourdi par les colonnes consacrées aux relations TGV vers tous les coins de France (mais aussi vers l’Allemagne ou le Luxembourg) !

Et une fois que l’on commence à se retrouver parmi tous les trains affichés, on constate qu’il n’est tout simplement pas possible de relier sans changement Belfort à la Suisse…

En effet, une correspondance s’avère obligatoire à Meroux (arrêt de la gare TGV) ou à Delle pour qui voudrait relier en train la ville du Lion au Jura suisse. Car si c’est bien une ligne que l’on a rouverte entre Belfort, Delle et la Suisse, ce sont deux dessertes qui y sont proposées : d’une part, des TER Bourgogne-Franche-Comté font la navette entre Belfort et Meroux (gare TGV) ou Delle, sans jamais quitter le territoire français ; d’autre part, des relations RE assurées par les CFF entre Bienne et Meroux via Delle, sans jamais pousser jusqu’à Belfort (alors que ce serait techniquement possible).

Reconnaissons que les correspondances sont généralement bien étudiées (une poignée de minutes à Meroux, voire une bonne vingtaine de minutes à Delle). Mais des « ratés » existent (52 minutes d’attente à Meroux en milieu de matinée en période scolaire). Ceci s’explique par le fait que si un semblant de cadencement existe (en particulier du côté CFF et dans une moindre mesure pour les TER), la desserte entre Belfort et Meroux présente parfois des « trous » aux heures creuses… On est loin des « 16 allers et retours par jour en 27 minutes » en TER promis entre Belfort et Delle pendant les travaux de reconstruction de la ligne…

Et qu’en est-il des correspondances à Meroux entre trains régionaux et TGV ? Même celles-ci ne sont pas vraiment privilégiées : la robustesse des horaires est faible en cas de retards et, même quand tous les trains sont à l’heure, des « loupés » existent à la gare TGV (tel ce TER qui part pour Belfort une minute avant l’arrivée du TGV en provenance de Marseille !) Et pour l’élargissement vers le nord de la zone de chalandise de la gare TGV, le rendez-vous est manqué une fois de plus, comme l’a signalé dès décembre 2018 l’AUT-FNAUT Lorraine : les correspondances entre les TER Épinal – Belfort et Belfort – Meroux ne permettent pas aux Lorrains du sud de prendre le TGV…

Comment en est-on arrivé là ? Plutôt que de chercher à voir dans cette situation le résultat d’un sabotage calculé, la vérité est plutôt à trouver dans les intérêts contradictoires des acteurs concernés.

La ligne proprement dite est globalement réussie, même si sa réouverture a pris bien plus de temps que prévu : la première étape vers sa remise en service remonte quand même à décembre 2006, avec le retour des trains à Delle, après 11 ans de fermeture. Pendant les 12 années suivantes, en attendant la réouverture de la ligne vers Belfort, Delle était la seule gare française uniquement accessible par la Suisse !

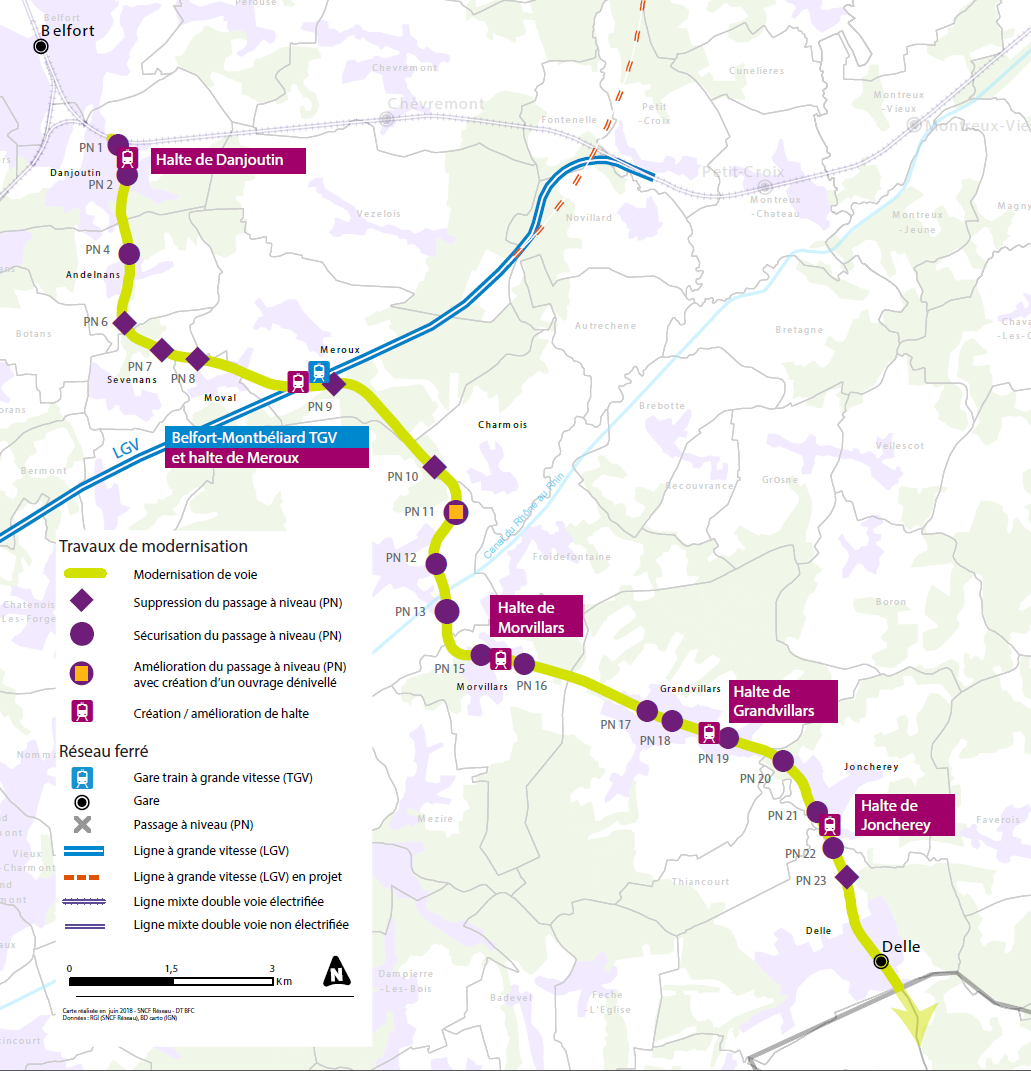

Finalement, les travaux de reconstruction de la ligne ont été lancés en 2015. Non seulement la voie unique a été reposée, mais son tracé a été dévié au niveau du franchissement de la LGV Rhin-Rhône, dont la construction avait littéralement coupé en deux l’ancienne ligne (où une desserte fret s’était jusque-là maintenue). Sur la ligne reconstruite, un point d’arrêt TER facilitant la correspondance avec la gare TGV (ouverte en 2011) a donc été établi. Au total, cinq arrêts ont été créés ou recréés sur le tracé rouvert, sans compter Belfort et Delle. Cette dernière gare est toutefois passée à trois voies, les systèmes d’électrification n’étant pas les mêmes de part et d’autre de la frontière. En effet, c’est sous caténaire 25 kV 50 Hz française que la ligne a été rouverte en 2018 (au-delà, du côté suisse, la caténaire 15 kV 16,7 Hz est arrivée dès 1933).

Restait à voir comment la ligne reconstruite serait desservie. L’affaire semblait entendue : les TER de Bourgogne-Franche-Comté relieraient Belfort à sa gare TGV et à Delle, alors que les RE Bienne – Delémont – Delle des CFF seraient prolongés vers la gare TGV et Belfort-Ville. Cette solution offrant des relations intéressantes et un service globalement fréquent était techniquement possible question capacité (la voie unique permet des croisements à Meroux et Grandvillars, outre Belfort et Delle). Et même si les ZGC françaises ne peuvent pas aller plus loin que Delle, la sous-série de rames Flirt suisses en service sur la ligne a été spécialement étudiée pour pouvoir fonctionner sur les lignes françaises électrifiées sous 25 kV 50 Hz (cette série RABe 522, dite « Flirt France », est également en service sur le Léman Express).

Mais dans les faits, en l’absence d’une subvention pour compenser le déficit d’exploitation entre Belfort-Ville et la gare TGV, la desserte assurée par les rames CFF ne pénètre pas plus loin en France que la gare de Meroux. D’où la situation en vigueur depuis décembre 2018…

Et cette situation n’a pas de quoi satisfaire grand monde. Même si le besoin existe pour les « frontaliers » français de gagner tous les jours la Suisse voisine, la route permet d’aller globalement plus vite que le train, faute de fréquence suffisante de ce dernier et de desserte de bout en bout. Même constat pour la clientèle – captive s’il en est – des scolaires, pour qui la desserte par car est bien mieux adaptée. Enfin, il ne semble pas que les Jurassiens suisses soient intéressés outre mesure par la possibilité de prendre le TGV vers le vaste monde. « Par jour, on doit avoir quatre ou cinq Suisses qui se rendent à la gare TGV », estime Bernard Tournier, membre du conseil FNAUT BFC.

Un dernier rendez-vous manqué est celui du fret. Alors que la ligne peut techniquement accueillir des trains lourds tractés par des locomotives, en commençant par les trains de travaux qui l’ont fait renaître, elle a été homologuée pour les trains de voyageurs uniquement. Dommage pour la livraison en Suisse des locomotives H4 par l’usine belfortaine d’Alstom, effectuée par un grand détour via Mulhouse et Bâle, sur une artère qui n’a pas vraiment besoin de circulations supplémentaires. Dommage également pour le transport des ordures ménagères de Belfort à la localité voisine de Bourogne (sur route depuis 2007). Dommage enfin pour les entreprises présentes le long de la voie, à laquelle se connectaient au moins cinq embranchements avant la coupure de la voie pour la réalisation de la LGV Rhin-Rhône.

C’est dans ce contexte, au bout d’un an de remise en service, que les autorités françaises et suisses se sont réunies le 17 décembre dernier à Delle. Coprésidée par David Asseo, représentant du ministre de l’Environnement du canton suisse du Jura, et Michel Neugnot premier vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté, cette réunion avait pour but le lancement de la gouvernance de la ligne transfrontalière Belfort – Delle – Bienne. Cinq groupes de travail ont été mis sur pied à l’occasion : planification et exploitation ; tarification et distribution ; promotion et communication ; collège des associations représentant les parties prenantes ; et enfin un comité de coordination, présidé par la région Bourgogne Franche-Comté, qui devra assurer la coordination des travaux et le suivi du développement de la ligne. Les trois premiers groupes devront se réunir aussi souvent que nécessaire, en tout cas au moins trois fois par an, contre une fois par an au moins pour le groupe collège des associations et deux fois par an pour le comité de coordination, qui sera doté d’un secrétariat permanent.

Pour un bon fonctionnement de ces groupes dont les travaux devraient débuter « sans tarder », selon les deux coprésidents de la réunion de décembre, il serait souhaitable qu’y participent les différentes entités administratives des deux côtés de la frontière (République et canton du Jura, Office fédéral des Transports, conseil départemental du Territoire de Belfort, Grand Belfort, communauté de communes du Sud Territoire et communes françaises disposant d’une gare), les exploitants ferroviaires (CFF, SNCF Mobilités et Réseau), ainsi que les transports publics (communauté tarifaire Vagabond, côté suisse, et Syndicat mixte des transports du Territoire de Belfort).

On le voit, le nombre d’acteurs à coordonner est considérable pour une ligne de 22 km, constat que dresse également la FNAUT Bourgogne Franche-Comté. Cette dernière est également « dubitative », compte tenu de « la volonté des représentants suisses de maintenir en l’état actuel la desserte en y apportant toutefois les aménagements qui pourraient être jugés nécessaires à la suite des débats ». Or, pour les représentants des usagers, « il faut agir rapidement, revoir les correspondances à Belfort-Montbéliard TGV vers la Suisse, mais aussi vers Belfort-Ville, faire cesser les ruptures de trajet entre Delle et Belfort à la gare TGV, et étudier la possibilité de trajets directs et d’ouvrir des correspondances de et vers Epinal, comme le demandent les élus vosgiens ». Quand on sait que beaucoup de « ratés » actuels concernent des correspondances manquées à quelques minutes près, voici une liste d’améliorations qui ne coûteraient pas très cher…

Patrick Laval

Retrouvez l’intégralité du dossier dans notre numéro du mois de février

Connectés, électriques, partagés, les transports publics autonomes ont-ils un avenir ? Dans un livre blanc publié fin 2018, Systra a listé les opportunités offertes par ces nouvelles technologies pour le développement de transports publics autonomes, notamment les tramways, métros, et trains. Recensant aussi les défis, les freins, les perspectives et les enjeux. Un regard d’ingénieriste sur l’avenir des transports autonomes à travers une étude et un livre blanc de 160 pages.

Connectés, électriques, partagés, les transports publics autonomes ont-ils un avenir ? Dans un livre blanc publié fin 2018, Systra a listé les opportunités offertes par ces nouvelles technologies pour le développement de transports publics autonomes, notamment les tramways, métros, et trains. Recensant aussi les défis, les freins, les perspectives et les enjeux. Un regard d’ingénieriste sur l’avenir des transports autonomes à travers une étude et un livre blanc de 160 pages.

Depuis 2018, la voie verte est ouverte aux piétons et à tout ce qui roule sans polluer et sans bruit. Longue de 12 km, au départ de la gare d’Annemasse, empruntant en partie le tracé du Léman Express et se prolongeant jusqu’à Genève,

Depuis 2018, la voie verte est ouverte aux piétons et à tout ce qui roule sans polluer et sans bruit. Longue de 12 km, au départ de la gare d’Annemasse, empruntant en partie le tracé du Léman Express et se prolongeant jusqu’à Genève,