(suite)

5. Les trams se font compacts

6. et oublient les caténaires

7. Les BHNS usurpent parfois leur titre

8. Les bus prennent de la longueur

9. ou de la hauteur

10. Les bus biberonnent à l’électricité

11. Les transports s’envoient en l’air

12. Le CBTC se diffuse sur tous les modes

13. Les VTC montent en puissance

14. L’ « Origine France » est garantie

5. Les trams se font compacts…

Qu'est-ce qui mesure moins de 24 m et transportera bientôt quelque 130 voyageurs dans les rues de trois agglomérations françaises ? Réponse : une nouvelle catégorie de tramways, plus « compacts » que les véhicules classiques de 32 ou 42 m. Après que Besançon a opté pour tram court produit à Bagnères-de-Bigorre par Caf, Alstom a jugé ce concept suffisamment intéressant pour développer à La Rochelle sa propre offre de Citadis Compact. Un « petit frère » qui a nécessité de réinventer nombre de solutions techniques par rapport aux Citadis antérieurs, plus quelques nouveautés comme les moteurs à aimants permanents et les bogies Ixège. Un investissement payant dans un premier temps, puisque le Citadis Compact a été choisi par les agglomérations d'Aubagne et de d'Avignon. Les ressemblances apparentes entre les modèles signés Caf et Alstom se retrouvent jusqu'au prix, quasi identique : 1,8 million d'euros pièce.

Destinés aux agglomérations de taille moyenne, ces trams compacts pourraient également intéresser de plus grands réseaux pour assurer des dessertes de fréquentation moyenne (services limités, heures creuses…) Et sans attendre les trois premières mises en service, les deux constructeurs pensaient déjà à équiper les éventuels futurs réseaux de Caen et Amiens. Mais c'était sans compter sur les résultats des élections municipales de 2014, qui ont non seulement porté au pouvoir de nouvelles majorités hostiles au tram dans les deux villes envisagées, mais aussi à la tête de l'agglomération d'Aubagne.

Déjà mort avant d'entrer en service, le tram compact ? Quand on voit la difficulté qu'ont eue les premiers projets français de tramways à s'imposer, réalisés parfois deux décennies après les plans initiaux (Reims, Brest), on peut penser que la réponse est négative, mais qu'il faudra être très patient quand on se bat dans la même catégorie qu'un BHNS.

6. … et oublient les caténaires

Il y a dix ans, c'était au mieux un gadget pour esthètes. Et au pire, un sujet de railleries pour les tenants de l'alimentation classique par ligne aérienne de contact (LAC). Il faut dire qu’à l’époque, l'APS (alimentation par le sol) réalisée par Alstom au moyen d'un troisième rail électrique pour le tout nouveau tramway de Bordeaux, afin de ne pas impacter visuellement les sites du centre-ville historique, n'était pas tout à fait au point.

Dix ans plus tard, la solution proposée par Alstom fonctionne non seulement dans la métropole girondine, mais aussi dans les traversées des centres-villes de Reims, Angers ou Orléans, tout en s’exportant à Dubaï et Brasilia.

L'idée ne devait pas être si mauvaise puisque d'autres formes d'alimentation des tramways par le sol ont été développées par la concurrence. C’est ainsi que Bombardier propose son système Primove (par induction et sans contact) alors que de son côté, Ansaldo STS présente désormais son dispositif TramWave (alimentation électrique par le sol). Si le premier a jusqu'à présent surtout trouvé des applications pour les bus électriques, comme à Brunswick, en Allemagne, le second s'exporte en Chine, à Zhuhai.

Mais on peut aussi se passer de ligne aérienne de contact en stockant l'énergie à bord. Et dans ce domaine, presque tous les constructeurs de matériel roulant ont des solutions à proposer, basées sur des batteries ou des supercondensateurs (dits supercaps) pour le stockage de l'énergie électrique, voire en mettant en œuvre un volant d'inertie.

Au quotidien, des solutions de stockage sont en service à Nice (Alstom) comme à Saragosse (Caf), parallèlement à des essais à Mannheim (Bombardier, suivi d'une commande) et Genève (Stadler).

Et quoique disent les partisans de la LAC, généralement de tradition technicienne, l'absence de fil de contact rend le tram bien plus acceptable aux yeux du grand public. Tant pour des raisons esthétiques que de sécurité (pompiers…) Même s'il est vrai que les LAC modernes sont bien plus élégantes que les caténaires, appellation à réserver au ferroviaire "lourd", voire aux lignes de tram établies en site propre loin des centres-villes.

Patrick LAVAL

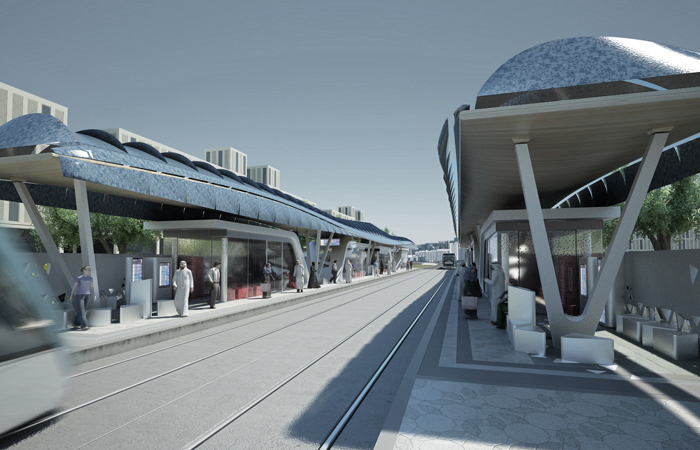

7. Les BHNS usurpent parfois leur titre

Qui n’a pas son BHNS ? Apparu en France en 1993 dans le Val-de-Marne sous le nom de TVM, il n’a cessé, depuis, de conquérir de nouveaux territoires. Le bus à haut niveau de service a d’abord séduit les grandes agglomérations, puis les villes moyennes. Disposant généralement de métros ou de tramways pour desservir leurs grands axes, elles ont ainsi pu étoffer leurs réseaux. C’est le cas de Nantes qui a mis en circulation l’été dernier sa deuxième vague de Chronobus pour compléter son Busway. Ou encore de Nancy qui a lancé une ligne Stanway en septembre dernier. De son côté, au terme d’un vif débat, Metz a préféré au tramway le Mettis inauguré en octobre 2013. Des choix parfois contestés : le Busway victime son succès, était-il la bonne solution pour Nantes ?

Cette question, des villes ou communautés d’agglomérations aux tailles plus modestes ne se la posent plus : elles veulent à leur tour leur BHNS. Thionville par exemple a fait part d’un projet BHNS fin 2013. Ce développement aux quatre coins de France est favorisé par le soutien de l’Etat prévu dans le cadre du Grenelle de l’environnement, qui se concrétise notamment par le biais des appels à projets destinés à promouvoir les transports collectifs en site propre.

Mais son appellation est parfois abusivement utilisée. Le BHNS est censé n’avoir plus rien à voir avec son ancêtre le bus, dont l’image est trop souvent associée à la pollution et à la lenteur. L’idée est d’offrir un service comparable à celui d’un tramway, que ce soient en termes de confort, fréquence élevée, régularité, amplitude horaire, vitesse commerciale… la création de sites protégés permettant d’assurer un haut niveau de service. Cela, avec un coût bien moins élevé que celui engendré par un tramway. Moins capacitaire qu’un tram et doté d’une durée de vie moins longue, le prix d’acquisition d’un BHNS varie dans une fourchette comprise entre 300 000 à 900 000 euros selon ses caractéristiques contre 1,8 à 3 millions d’euros pour une rame de tramway. Les coûts d’exploitation sont également de 2 à 3 fois moins importants.

Reste qu’il est très souvent tentant, pour les élus, d’investir dans l’image véhiculée par le bus, dans le design, voire de revoir tout l’aménagement urbain… Une tendance à saler de nouveau la facture.

M.-H. P.

8. Les bus prennent de la longueur…

Au cours de la dernière décennie, l’écrasante majorité des ventes européennes d’autobus a porté sur le « standard » de 12 m et l’« articulé » de 18 m avec, loin derrière, les « midibus » de 8 à 11 m. Accroître la capacité unitaire des véhicules reste une préoccupation majeure pour beaucoup d’opérateurs, tant pour faire face à l’augmentation du trafic que pour améliorer la productivité du système. Le « double articulé » de 24 m est un recours extrême, qui restera un marché de niche…

La solution la plus récemment apparue est le « rigide » de 15 m sur trois essieux, dont le dernier est directeur (son angle de braquage étant fonction de celui du premier) afin d’améliorer l’aptitude du véhicule à manœuvrer. L’idée de ses promoteurs était d’offrir une capacité se rapprochant de celle d’un articulé de 18 m, sans en supporter le surcoût à l’achat et à la maintenance, consécutif à l’articulation elle-même. Mais il est vite apparu que le rigide de 15 m était bien loin de pouvoir passer là où le faisait sans difficulté l’articulé de 18 m. Et des réseaux comme Berlin, qui crurent un temps en cette formule, sont assez vite revenus en arrière, à cause du nombre proportionnellement plus important d’accrochages avec ces véhicules…

Sur le continent, la vieille solution du « train routier », déjà pratiquée il y a une soixantaine d’années dans les pays germaniques mais tombée en désuétude depuis, revient désormais sur le devant de la scène. L’idée est de constituer un ensemble « autobus tracteur + remorque à deux essieux ». Deux configurations existent actuellement : le « Maxizug », avec un standard de 12 m (Zug signifie « train » en allemand), et le « Midizug », à partir d’un midibus. Le train routier présente de nombreux avantages. Celui qui vient d’emblée à l’esprit est la flexibilité : en attelant ou dételant la remorque, il devient possible d’adapter la capacité du véhicule en fonction du trafic. Le train routier est aussi plus simple dans sa conception que l’articulé, et donc d’une maintenance plus aisée et moins onéreuse. Enfin, un avantage très significatif du train routier réside dans son caractère « monotrace », autrement dit cette propriété particulière qui veut que les roues arrières passent exactement dans les traces des roues avant, alors que, sur les articulés en giration, existe le phénomène bien connu de « balayage » par la voiture arrière. Du coup, le train routier devient ainsi presque aussi manœuvrant qu’un standard. Plus d’une vingtaine d’opérateurs européens l’ont adopté, même s’il ne s’agit, pour le moment, que de petites quantités.

9. … ou de la hauteur

Si l’on ne veut pas allonger le véhicule, il est toujours possible de lui faire prendre de la hauteur ! L’autobus « à étage » ne doit pas être considéré comme juste une tradition britannique, alors qu’il fait tous les jours la preuve de son efficacité à Hongkong, Singapour, ou plus près de nous, à Berlin ou Porto. A Londres, le nouveau « Borismaster » (surnom plus populaire outre-Manche que sa désignation officielle de « Nouveau Routemaster ») s’approprie, ligne après ligne, le cœur de la capitale. Fin juin, 270 unités, sur les 600 commandées, auront été livrées. Il s’agit d’un autobus assez révolutionnaire, développé et construit par l’industriel Wright en Irlande du Nord. A propulsion hybride, il incorpore deux escaliers et trois portes, celle à l’arrière s’ouvrant largement sur la plate-forme afin de permettre indifféremment deux modes d’exploitation : avec le conducteur seul (porte arrière fermée entre les arrêts), ou avec un deuxième agent (porte arrière toujours ouverte). L’autobus à étage présente un certain nombre d’avantages : c’est lui qui utilise le moins d’espace au sol par rapport au nombre de voyageurs transportés, qui offre le plus fort ratio de places assises, et qui sera toujours le plus léger (paramètre influant très favorablement sur la consommation d’énergie) puisque l’essentiel des structures situées au-dessus du plancher de l’étage n’a pas à être dimensionné pour reprendre des efforts mécaniques.

Philippe HERISSE

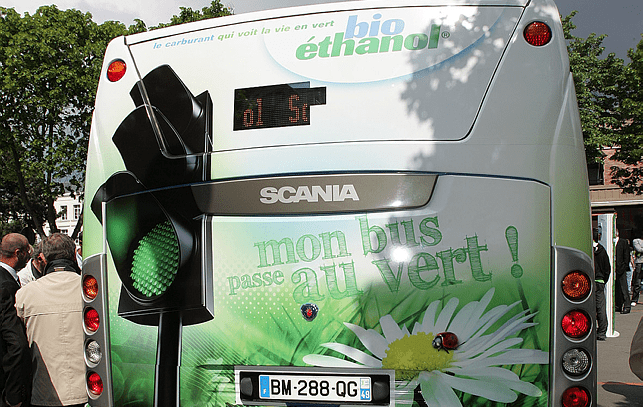

10. Les bus biberonnent à l’électricité

Aujourd’hui terriblement tendance, l’autobus 100 % électrique n’est pourtant pas une idée nouvelle. Depuis toujours, l’on rêvait d’un véhicule urbain qui puisse offrir les qualités exceptionnelles du trolleybus (capacité d’accélération, souplesse de fonctionnement, aptitude à gravir les côtes, « zéro émission », quasi-absence de bruit en provenance de la motorisation) tout en s’affranchissant de la principale sujétion rencontrée dans son exploitation, à savoir la présence d’une ligne aérienne bifilaire indispensable pour son alimentation. Stocker l’énergie électrique à bord d’un autobus et l’utiliser pour sa propulsion n’était pas davantage une nouveauté. En revanche, les ingénieurs avaient jusqu’ici toujours buté sur la même difficulté : l’encombrement et la masse des batteries d’accumulateurs à embarquer minoraient significativement la capacité d’emport en voyageurs des véhicules. Pour un autobus de 12 m parcourant 200 km par jour, il fallait envisager 4 à 6 t de batteries. Bien trop lourd ! Même avec seulement 3 t, on perdait déjà, en capacité potentielle, 30 à 40 personnes. C’est pourquoi les premières réalisations ont essentiellement concerné des « midibus ». Par ailleurs, la longévité des batteries était loin d’atteindre la durée de vie du véhicule, et leur recyclage restait délicat. L’idée qui a donc récemment fait son chemin est celle du « biberonnage », aux seules fins de réduire le volume et la masse des batteries. Avec cette technique, le véhicule se recharge fréquemment en énergie à la faveur de courts stationnements aux terminus ou en certains points de la ligne qu’il dessert. Pour ce faire, on utilise une très courte section de ligne bifilaire (Siemens à Vienne), ou tout autre système inédit de contacts aériens ponctuels (Volvo à Göteborg, mais avec des véhicules hybrides-électriques), voire un biberonnage de type inductif, et donc sans contact physique (Bombardier Primove). Le nouvel autobus électrique est né et, selon divers experts, au moins 10 % des autobus commercialisés dans les prochaines années rouleront à l’électricité, tandis qu’à terme, la totalité serait concernée. Les industriels européens sont bien décidés à ne pas rater ce nouveau marché, parmi lesquels, pour n’en citer que quelques-unes, Siemens et Bombardier pour les « électriciens », ou encore Volvo, VDL et Solaris du côté des « ensembliers ». Ils vont avoir fort à faire face à des Chinois qui, en butte à de sérieux problèmes de pollution atmosphérique, sont partis à fond sur ces nouvelles technologies. Dernière commande en date, celle de la ville d’Hangzhou qui achète pas moins de… 2 000 autobus standard de 12 m à Byd, dont un millier pourrait déjà être livré avant la fin de l’année. Dès lors qu’il s’agit d’autobus 100 % électriques, l’empire du Milieu ne fait visiblement pas les choses à moitié…

Ph. H.

11. Les transports s’envoient en l’air

Le Val-de-Marne, Brest, Toulouse, Grenoble. On ne compte plus les autorités organisatrices qui projettent d’installer un téléphérique.

Le concept n’est pas nouveau. D’abord limité aux montagnes pour transporter les skieurs, les constructeurs ont très vite cherché de nouveaux débouchés pour leurs produits. Avec succès, mais surtout à l’étranger notamment en Amérique latine ou en Asie.

Depuis quelques mois, l’idée de prendre de la hauteur reprend de la vigueur sur le territoire national. Essentiellement pour des questions de coûts en ces temps de disette budgétaire. Car l’infrastructure coûte bien moins cher qu’un tramway, et même qu’un BHNS « haut de gamme », surtout lorsqu’il doit évoluer dans une géographie accidentée.

Car, et c’est l’autre atout du téléphérique, il permet de franchir les obstacles naturels, comme à Brest où il permettra de relier les deux rives de la Penfeld, une rivière très encaissée qui traverse la ville. Ce mode trouve aussi sa pertinence dans un tissu urbain très dense, offrant un moyen de franchir les fleuves donc, mais aussi les voies de chemin de fer, les triages ou les autoroutes comme dans le Val-de-Marne.

Enfin, on peut avancer un argument environnemental, puisque l’infrastructure d’un téléphérique légère, n’impose pas de longs, bruyants et gênants travaux. Et elle serait la seule à être réversible, puisqu’il suffit d’enlever les pylônes pour retrouver la ville comme elle était avant.

Le regain d’intérêt pour le téléphérique se traduit par l’apparition de projets originaux, comme à Toulouse, où le sénateur Jean-Pierre Plancade candidat aux municipales de Toulouse proposait le « Skytrain », sorte de monorail suspendu composé de cabines de quelques places, dont la construction « serait cinq fois moins cher, au kilomètre, qu’un tramway ».

Plus étonnant encore, le 3D Express Coach, un projet chinois de train géant (7,8 m de large) circulant à près de 2 mètres au-dessus des autoroutes, sur des rails installés sur les bords, de chaque côté de la route. Imaginé en 2010 par les ingénieurs de Shenzhen Hashi Future Parking Equipment, un prototype devait être testé dans un quartier de Pékin.

Y. G.

12. Le CBTC se diffuse sur tous les modes

Depuis une douzaine d’années, le CBTC (communication-based train control, c’est-à-dire « contrôle-commande des trains par télécommunications ») permet aux métros de passer plus fréquemment ou d’être exploités sans conducteur, le tout en se passant d’infrastructures lourdes. Selon la norme IEEE 1474, l’appellation CBTC concerne tout type de liaison haut débit, continue et bidirectionnelle entre le sol et les trains, avec localisation de ces derniers indépendamment des circuits de voie. Elle permet de gérer la marche de ces trains par communication entre ordinateur central et ordinateurs embarqués (tels des équipements de conduite automatique). Toutefois, en langage courant, le CBTC est souvent réduit à des solutions de contrôle-commande mettant en œuvre une liaison sol-train de type radio redondée, par réseau d’antennes ou par câble rayonnant type radial. Et les spécialistes pensent que le CBTC radio, qui permet d’autres services, sera la solution prédominante à l’avenir.

Les origines de ce type de contrôle-commande remontent au système Seltrack de SEL (devenu Alcatel SEL et aujourd’hui Thales) installé dans le SkyTrain de Vancouver dès 1985. Depuis, l’électronique embarquée et les systèmes de communication ont évolué et désormais, les systèmes à induction équipent 55 % des kilomètres de lignes de métro automatique, contre 29 % pour le CBTC radio et 16 % pour le CBTC à micro-ondes.

Bientôt, les métros (ligne 1 de la RATP automatisée par Siemens, ligne rouge de Stockholm en cours d’équipement par Ansaldo STS) n’auront plus l’exclusivité du CBTC, puisque cette solution a également été retenue pour des lignes plus « lourdes ». Ceci vaut en particulier pour la future traversée londonienne Crossrail et dans le cadre du prolongement du RER E francilien.

Parallèlement, le CBTC évolue. Un exemple concret est l’équipement innovant en cours de développement par Alstom pour la rénovation du métro automatique de Lille, dont les principes sont plus « flexibles » que ceux de la norme IEEE 1474. Recentré sut les trains, ce nouveau système a pour but d’éviter les allers et retours entre les trains et la voie, tout en limitant les communications entre les trains aux échanges nécessaires.

P. L.

13. Les VTC montent en puissance

Aux Etats-Unis, ils font partie intégrante du paysage des transports en commun. Pas – encore ? – en France. Mais cela pourrait très vite changer… Les VTC ou voitures de tourisme avec chauffeurs ne sont en effet ni plus ni moins qu’une forme de taxis, parfois collectifs, accessibles moyennant un prix forfaitaire indépendant des embarras de la circulation. Des entreprises – comme AlloCab ou Uber – qui recrutent leurs clients grâce à des applis smartphones dernier cri permettant de géolocaliser les chauffeurs à proximité, réserver et payer, puis de noter le service.

Leur récente percée sur le marché parisien fait le buzz, en raison notamment de la guéguerre avec les taxis, qui les accusent de marauder alors que ça leur est interdit. Ils s’écharpent aussi sur le lucratif marché de la course aéroportuaire et le député Thomas Thévenoud a proposé dans son rapport fin avril une série de préconisations, comme le tarif forfaitaire de et vers les aéroports ou l’harmonisation de la gouvernance des transports légers de personnes dans le Grand Paris.

Autres raisons de la vogue du VTC : le secteur est en ébullition. Ainsi la société Snapcar a remporté un fin mars un contrat avec la SNCF pour transporter des voyageurs depuis quatre gares franciliennes – Paris-Nord, Paris-Saint-Lazare, Marne-La-Vallée-Chessy-TGV et Roissy-Charles-de-Gaulle – pendant une année reconductible. Dans le cadre de ce service « porte à porte », Snapcar espère quelque 2 000 courses quotidiennes de 20 euros chacune. Par ailleurs, le PDG de Transdev, Jean-Marc Janaillac, a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour ce marché sur lequel le groupe est déjà un peu présent avec Supershuttle.

« Nous sommes en train d'étudier le lancement d'une offre de VTC sur la région Ile-de-France », a-t-il indiqué mi-avril, arguant de l’expérience de Transdev « aux Etats-Unis, à Londres et aux Pays-Bas » où il constate « une complémentarité très forte entre les taxis et les VTC ». L’idée du groupe : proposer des véhicules à des entreprises sur la base de contrats préétablis. En aucun cas entrer en guerre contre les taxis… Favorable à « une réglementation plus stricte qui sépare très clairement les deux activités », Jean-Marc Janaillac estime qu’il y a de la marge : « Il y a 3 taxis ou VTC pour 10 000 habitants en Ile-de-France, il y en a 9 à Londres et 12 à New York »…

C. N.

14. L’ « Origine France » est garantie

Pour qu’un véhicule soit « français », faut-il que son constructeur le soit aussi ? Pas évident. Souvent, les médias qualifient respectivement de « français », « canadien » ou « allemand » les groupes Alstom, Bombardier et Siemens. Et ces deux derniers n’apprécient que très modérément de retrouver dans la presse française ces adjectifs de nationalité, surtout quand leurs produits sont conçus et assemblés en France. En effet, la plus grosse usine de Bombardier Transport, qui produit quasi exclusivement des métros, trains de banlieue et TER pour le marché français, se situe à Crespin (Nord). Et quand Siemens automatise la ligne 1 du métro parisien, les heures de travail sont effectuées à Châtillon (Hauts-de-Seine). Réciproquement, la plus grosse usine Alstom Transport se situe dans le nord de l’Allemagne, à Salzgitter (mais elle ne travaille quasiment pas pour le marché français).

En fait, pour être « made in France », il suffit d’être assemblé en France, comme les tramways conçus par le constructeur espagnol Caf pour les villes françaises, dont le montage s’effectue à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ou les cars Mercedes assemblés à Ligny-en-Barrois (Meuse).

Mais que dire alors des bus produits en France par Iveco Bus (ex-Irisbus) et Heuliez Bus, entreprises dont le siège de la maison mère, Iveco, est en Italie ? Eh bien, ils portent fièrement le label « Origine France garantie », notion qui fait l’objet d’un luxueux dépliant signé Iveco Bus. Bien mieux qu’un vulgaire « made in France », à la portée de n’importe quelle « usine tournevis », ce label est décerné suite à un audit de Bureau Veritas Certification, agissant pour le compte de l’association Pro France. Le produit labellisé doit respecter deux critères : « le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France » et « 50 % au moins du prix de revient unitaire est acquis en France ». Vu à Bordeaux en novembre dernier lors de l’exposition des Rencontres nationales du transport public, ce label devrait fleurir à Paris en juin !