Les Pass d'or, d'argent, de bronze

et le Grand Prix des villes moyennes Pass d’or : Nantes profite du maillage accéléré de son réseau

Parfois les Nantais fuient certaines lignes de tram ou bus, tellement elles sont bondées. Rançon d’un succès éclatant des transports en commun à bien des égards. L’année devrait se terminer avec cinq millions de voyageurs transportés en plus par rapport à l’an dernier. Soit 132 millions de voyageurs au total (+ 3,7 %). L’augmentation des recettes qui s’ensuit est encore plus forte : elle atteint 6 %.

Les plus récentes améliorations du réseau produisent leur plein effet. Ce sont les sept lignes de bus rapides, nommés Chronobus, lancées en 2012 et 2013, structurantes pour le réseau. Une qualité renforcée par la multiplication des priorités dans la circulation : feux, couloirs réservés, automobiles cantonnées en arrière. « Elles donnent la certitude d’arriver en 20 minutes au centre de Nantes quand on part de la périphérie », explique Hugues Hiernard, élu UDI à Nantes Métropole.

La fréquentation des quatre lignes ouvertes en 2012 a encore progressé cette année de 30 à 40 %. Celles ouvertes l’an dernier, de 40 à 80 %. L’arrivée rapide des Chronobus sur 70 km de lignes a eu un fort effet sur la fréquentation. « Les lignes en correspondance, même inchangées, progressent aussi », remarque Eric Chevalier, directeur des transports à Nantes Métropole.

Cette réussite est complétée par un succès de billettique. Le titre de post-paiement lancé au printemps 2013 pour ceux qui empruntaient les transports 10 à 15 fois par mois, fait un tabac. 287 000 personnes en possèdent un. Il s’en vend toujours entre 50 et 70 par jour. « Selon nos premières études, ces personnes augmenteraient de 20 % environ leur utilisation des transports en commun, c’était le but recherché », signale Alain Boeswillwald, le directeur général de la Semitan (Société d’économie mixte des transports de l’agglomération nantaise). Pour lui, le bon résultat, côté recettes commerciales, s’explique par le succès de ce titre, vendu plus cher qu’un abonnement, et par la hausse régulière du prix du ticket. Tous les 1er juillet, comme c’est de règle à Nantes, celle-ci est de 1 % supérieure à l’inflation. Au final, le taux de couverture (recettes sur dépenses) est de 38 %, en hausse de 1,5 % depuis trois ans. « Les chiffres sont bons mais il est aussi important qu’ils le soient depuis plusieurs années », fait remarquer Eric Chevalier. Question cruciale pour les investissements à venir. Bien maillé, le réseau nantais, vieux de trente ans, doit être entretenu et gagner en capacité. Les trois lignes de tramway sont à renouveler en totalité au centre-ville. Des rames de 45 m doivent remplacer celles de 38 m. 80 à 150 bus sont à changer d’ici 2020. Le BHNS (ligne 4) est saturé, à convertir peut-être en tout électrique. De lourdes dépenses dans un contexte de plus en plus serré pour les finances locales, qui va peser dans les décisions à prendre début 2015 pour les dix ans qui viennent.

Hubert Heulot

Pass d’argent Montpellier a fait le bon choix avec le tramway

Mise en service depuis avril 2012, la ligne 3, transversale nord-sud, présente un caractère périurbain marqué avec des vitesses commerciales élevées, proches de celles d’un TER local. Elle dessert zones résidentielles et centres commerciaux jusqu’ici dédiés à l’automobile. La ligne 4 offre une liaison interquartiers semi-circulaire – bientôt bouclée sur le 1,2 km manquant. « Nous y attendions 15 000 voyageurs par jour, nous en avons déjà 21 000 », se félicite Jean-Luc Frizot, directeur général de TaM (Transdev).

La ligne 4 illustre le fort maillage du réseau tramway montpelliérain, sans conteste un de ses puissants atouts avec ses extensions à voie unique vers les villages. « La densité du réseau et le niveau élevé de l’offre sont comparables à ceux de Nantes, Strasbourg ou Grenoble soit environ 5 millions de km/an, pour une agglomération moins peuplée », relève Jean-Luc Frizot. Le réseau ferré montpelliérain offre une dizaine de points de correspondances tram-tram.

Le taux de couverture dépenses par recettes s’en trouve amélioré, alors que le succès de la ligne 1, mise en service en juin 2000, lui avait déjà permis d’équilibrer ses coûts d’exploitation. Avec une hausse de 3,9 points entre 2012 à 2013, « il approche les 40 % avec les seules recettes commerciales et atteint 52 % avec les compensations tarifaires, un résultat meilleur que celui de la majorité des réseaux français », analyse Jean-Luc Frizot.

Parmi les autres atouts du réseau, on relève « le bon niveau d’offre en heures de pointes et heures creuses, ainsi que l’amplitude horaire jusqu’à minuit en semaine et une heure les vendredis et samedis, soit deux heures à l’arrivée ». Le directeur général de TaM souligne la qualité de la régulation de la circulation générale. « Montpellier est particulièrement bien servie avec le système Pétrarque », qui gère les feux routiers.

La hausse de la fréquentation en 2013 est bien sûr liée à l’arrivée de deux lignes nouvelles de tramway. Un million de kilomètres-bus ont été remplacés par deux millions de kilomètres-tramway. Des rames de 43 m Alstom ont remplacé des bus simples entre le centre et La Paillade, où est ménagée une correspondance avec la ligne 1 et les bus départementaux, établissant un maillage périphérique innovant.

Par ailleurs, l’agglomération et TaM déploient un effort spécifique de lutte contre la fraude depuis les mises en service des lignes 3 et 4, renforcé en cette fin 2014. « Il s’agit aussi de maintenir une image et d’assurer une tranquillité sociale en limitant les agressions sur les personnels qui ont culminé en 2010 », note Jean-Luc Frizot. Déjà, les indicateurs sont favorables, avec une hausse du nombre de PV, une amélioration du recouvrement et une baisse du nombre d’incivilités.

L’équipe élue en 2014 a gelé le projet de ligne 5 pour des raisons urbanistiques (traversée contestée d’un parc) et budgétaires. La ligne 5 déchargerait la ligne 1 – à la limite de la saturation à 130 000 voyages/jour – vers les universités et éviterait une rupture de charge aux étudiants.

Michel Gabriel LEON

Pass de bronze : Lyon sur tous les fronts

Elections municipales et fin de mandat obligent, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Lyon a connu une année flamboyante en 2013 avec l’ouverture simultanée de nouvelles lignes de métro, de tramway et de bus. Le T4 a été prolongé entre Feyzin/Vénissieux et Villeubanne en passant par la gare de Part Dieu, ce qui a donné à la ville sa plus longue ligne de tramway. Leol (ligne express de l’ouest lyonnais) a été inaugurée en novembre pour répondre à une urbanisation croissante. Et une nouvelle ligne de métro a été mise en service en toute fin d’année avec le prolongement de la ligne B à Oullins, se traduisant par la réorganisation des transports dans le sud-ouest de la ville autour d’un nouveau pôle multimodal. Citons encore, entre autres nouveautés, le tunnel de la Croix Rousse dédié aux modes alternatifs à la voiture, également mis en service l’année dernière. Enfin, Lyon a investi dans « l’électromobilité partagée » en lançant deux systèmes d’autopartage de véhicules électriques avec Bluely et Sunmoov.

2014 paraîtra donc beaucoup plus calme. Une seule inauguration a eu lieu en février, celle du prolongement du tramway T1 et ses 2,3 km stratégiques reliant Gerland à Confluence et au nouveau musée.

Le Sytral et les TCL (Keolis) engrangent

désormais les effets de l’offre fortement développée. Si la hausse de la fréquentation globale s’est poursuivie en 2014 (+4 %), le tramway établit un record (+15 %) grâce à l’extension des lignes T4 et T1 et, notamment, au transfert des voyageurs « métro » dont a bénéficié la T4 avec sa liaison directe vers la Part Dieu. Par contrecoup, le métro affiche une faible progression (+0,5 %) et le bus une croissance moyenne de 2 %.

Parmi les délibérations prises depuis l’été 2014, une seule concerne un prolongement de métro B (2,2 km à Oullins). Mais surtout, une autre porte sur un ambitieux programme d’équipement de matériels de métro (19 nouvelles rames et automatisme intégral) pour répondre à l’augmentation de la fréquentation. Le proche avenir est donc à l’adaptation des capacités du réseau. Deux mesures qui devraient représenter plus de 800 millions d’euros sur un budget d’investissement total avoisinant 1,1 milliard d’euros.

2014 se distinguera avec l’adaptation des services liés à l’offre en hausse : le Sytral a ouvert en juin dernier sur le tram T3 à Meyzieu un parc relais de 590 places de stationnement qui vient compléter un parc voisin de 460 places, saturé. Autre service – innovant – après trois ans de tests, le réseau a lancé en septembre I-TCL, un dispositif d’affichage dynamique sur les déplacements et diffusant des informations (muettes) loisirs et pratiques sur la métropole.

La fin d’année 2014 reste enfin marquée par une forte hausse des tarifs (+4,8 %) décidée en octobre et applicable en 2015, « pour faire face à l’augmentation des charges d’exploitation du réseau TCL de 3,9 % par an depuis dix ans » plaide Bernard Rivalta, président du Sytral. Une hausse des tarifs qui répercute aussi selon lui la hausse de la TVA et l’impact de l’amendement Blein (exonération des ESS) qui devrait représenter un manque à gagner de 20 millions d’euros.

Claude Ferrero

Grand prix des villes moyennes

Le Havre engrange déjà les bénéfices du tramway

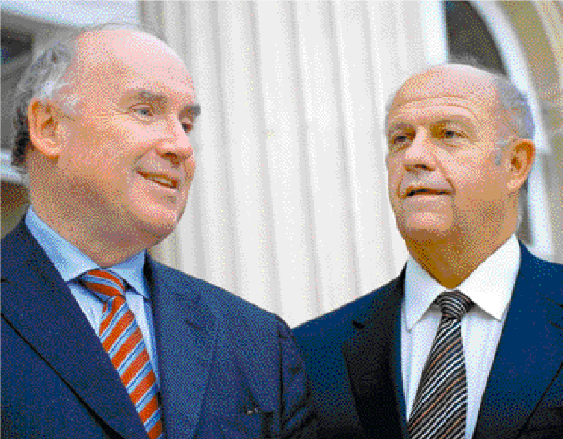

En passant de la 34e place à la première entre les palmarès 2013 et 2014, la communauté de l’agglomération havraise (Codah) fait, s’il en était encore besoin, la démonstration de l’utilité d’un tramway… Même dans une agglo de taille moyenne. « On se dépense sans compter dans le domaine des transports, nous sommes donc très satisfaits et fiers de ces résultats », explique Daniel Fidelin, le vice-président chargé des transports à la Codah (17 communes, 246 000 habitants). Mises en service le 12 décembre 2012, les deux lignes de tram en Y (18 km, dont une partie en centre-ville en tronc commun) ainsi que la refonte concomitante du réseau de bus produisent déjà leurs effets en année pleine dans les statistiques 2013 de l’UTP.

On note ainsi qu’en dépit d’une baisse de 3,7 % des kilomètres produits – due à une rationalisation des parcours de bus – les déplacements sur le réseau sont en hausse de 8,3 % par rapport à 2012, ce qui place la ville en 3e position sur ce critère. « Nous enregistrons 28 millions de voyages en 2013 dont la moitié en tramway, avec un pic d’augmentation enregistré en juillet à +25 % de fréquentation, poursuit l’élu. C’est parfaitement en ligne avec nos prévisions ». Pour un coût de 395 millions d’euros, dont 300 financés par la Codah, soit 30,4 euros du kilomètre de tram, « nous avons relié la ville haute et la ville basse, dont des quartiers d’habitat populaire, et requalifié l’espace urbain sur toute la ligne », se félicite Daniel Fidelin. 90 000 personnes vivent à moins de 5 minutes d’une station de tram.

De même, avec 3,2 voyages par kilomètre, l’agglo havraise progresse de 14,3 %, soit le 2e meilleur score dans la catégorie des 45 villes moyennes. Et si avec 116 voyages par habitant, elle n’est « que » 5e, c’est la 2e meilleure progression de l’année (+9,4 %) derrière Fréjus/Saint-Raphaël. Enfin, le réseau Lia (Transdev) améliore grandement son taux de couverture : à 22,9 %, c’est 12,3 points de mieux que l’année précédente et la 4e meilleure performance parmi les réseaux de taille moyenne. « Les recettes ont crû de 10 % et nous avons lancé un abonnement mensuel auquel 80 % de la clientèle s’est convertie », assure-t-il encore.

Côté bus, « afin d’obtenir une forme d’homogénéité, 50 % des kilomètres économisés ont été redistribués sur les autres communes de l’agglomération : plus de lignes, plus de fréquences, plus de transport à la demande en zone rurale », continue Daniel Fidelin. Finalement, on estime avoir obtenu un réseau plus efficace tout en produisant moins de kilomètres. Pour progresser encore, reste maintenant à desservir l’axe est-ouest. Dans la ville qui possède déjà un funiculaire, les élus pensent à un bus à haut niveau de service (BHNS), qui partirait du P+R du Grand stade, ainsi qu’un – voire plusieurs – téléphérique(s) afin de relier encore mieux les deux parties de la cité et notamment le grand hôpital dans la ville basse. Autant de projets actuellement à l’étude, inscrits au PDU 2013-2022, ainsi qu’au plan de mobilité.

L’agglo mise enfin sur les nouvelles technologies, SAEIV, vente à distance et billettique. Alors que la billettique régionale Atoumode sera bientôt utilisable dans les bus et tram Lia, en 2015, les clients consulteront les horaires des prochains bus en temps réel sur leur smartphone. De quoi jouer dans la cour des grands réseaux…

Cécile NANGERONI