Entretien avec Ingrid Mareschal, secrétaire générale de la FNTV.

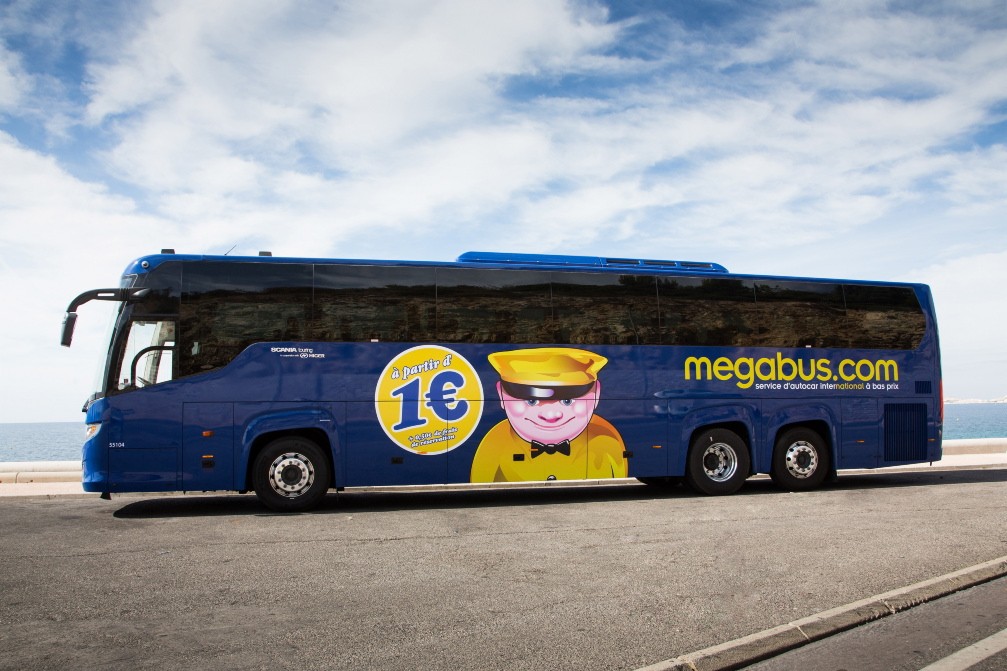

Ingrid Mareschal a pris en décembre dernier le poste de secrétaire générale de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV). A l’occasion du 23e congrès de la FNTV qui aura lieu le 14 octobre, elle revient sur les implications de la loi Macron sur le secteur des autocars. Selon elle, avec l’essor de ce mode sur longue distance, des bouleversements devraient se produire sur le territoire. Mais, ajoute-t-elle, tout finira par s’équilibrer au bénéfice du consommateur. Restera à gagner la bataille de l’image de l’autocar. Ville Rail & Transports. La loi Macron adoptée en juillet a libéralisé le transport longue distance par autocar. Il est trop tôt pour en faire le bilan, mais quels sont les premiers constats ?

Ingrid Mareschal. C’est un succès, on constate un réel engouement des voyageurs pour ces transports mis à leur disposition. Nous pensons que des millions de voyageurs utiliseront le car dès la première année.

Mais c’est une vision forcément partielle puisque pour le moment, seules les lignes supérieures à 100 km sont totalement libéralisées. Les entreprises ne commercialisent donc pas les liaisons inférieures à 100 km. Un décret doit préciser toute la procédure d’autorisation relative à ces liaisons de moins de 100 km. Les entreprises devront en effet les déclarer. Nous pensons qu’il y aura beaucoup de refus de la part des collectivités locales. Et c’est l’Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) qui sera chargée de vérifier qu’il n’y a pas d’atteinte substantielle à l’équilibre économique d’une liaison ferroviaire. Nous y sommes favorables car historiquement, nos entreprises de transport par autocar se sont positionnées sur des marchés délégués par les collectivités. Nous ne souhaitons pas qu’elles soient mises en péril.

Nous avions plaidé pour que le seuil soit fixé à 200 km car nous estimions que c’était le juste point d’équilibre pour que la partie libéralisée et pour que le transport conventionné fonctionnent chacun correctement. Le gouvernement a voulu envoyer un signal fort au marché et doper l’économie du marché. Mais le seuil de 100 km est un moindre mal.

VR&T. Le marché français ne risque-t-il pas de vivre la même situation qu’en Allemagne où les opérateurs des lignes de car longue distance se sont lancés dans une guerre des prix et perdent de l’argent ?

I. M. Ce ne sont pas les mêmes conditions. En Allemagne, le seuil d’autorisation a été fixé à 50 km. Il y a aussi des différences géographiques dans le sens d’une plus grande densité de villes petites et moyennes en Allemagne.

En France enfin, notre réseau autoroutier est beaucoup plus développé (dix fois plus) que le réseau ferré. L’autocar peut aller là où le train ne peut pas aller. Mais notre culture ferroviaire est très forte. De ce fait, alors que la concurrence est très vive, parfois mortelle, en Allemagne, en France, où l’encadrement est fort, les évolutions seront sans doute plus progressives.

Nous avons rencontré cet été Emmanuel Macron, qui nous a fait part de sa volonté de suivre l’évolution du marché de manière à le recadrer si des difficultés surgissaient. Et la vérification qui sera effectuée par l’autorité de régulation, l’Arafer, est un garde-fou pour que la concurrence ne soit pas débridée. Dans un premier temps, il y a aura un impact sur le territoire, mais tout finira par s’équilibrer, et tout cela pour le bénéfice de l’usager.

VR&T. Qu’est-ce qu’il faudrait améliorer rapidement selon vous ?

I. M. Nous travaillons avec l’Etat sur le sujet des gares routières. Nous partageons un même constat : il y a un manque de gares routières ou bien une saturation quand elles existent. Les besoins peuvent être différents d’un lieu à l’autre. Cela peut aller d’un simple arrêt sécurisé à un pôle d’échanges multimodal, bien connecté.

Il n’est pas forcément nécessaire qu’un car pénètre au cœur d’une agglomération. On peut imaginer de construire certaines gares routières en périphérie, en un point qui serait bien raccordé aux transports publics. Cela peut être pertinent à la fois pour les usagers et pour les entreprises qui ne sont pas obligées de faire sortir leurs cars du réseau autoroutier et de leur faire perdre du temps.

Une étude réalisée en 2012 par la FNTV montrait que 50 % des villes préfectures ne sont pas équipées en gare routière. Et quand il y en a, ces gares servent à des lignes régulières et ne sont pas correctement interconnectées.

VR&T. L’autocar va faire face à une concurrence qu’il n’avait pas prévue : le covoiturage. Qu’est-ce qui peut faire la différence ?

I. M. Si les autocars avaient pu circuler avant, sur le territoire, le covoiturage se serait sans doute moins développé. Nous sommes finalement davantage en concurrence avec le covoiturage qu’avec le train. Nous empruntons en effet le même réseau, nous proposons la même souplesse et des tarifs attractifs. Mais les autocaristes offrent en plus la sécurité, les conducteurs sont formés et bénéficient d’une réglementation sociale très stricte. Pour un même prix, nous offrons donc des garanties supplémentaires. Auxquelles s’ajoute la possibilité de transporter avec soi autant de bagages que l’on veut. Après, ce n’est pas le même style de voyage qu’avec des covoitureurs.

VR&T. A l’heure de la loi de transition énergétique et peu avant la COP21, les entreprises d’autocars longue distance semblent singulièrement épargnées par des contraintes d’achat de véhicules propres. Quels efforts la profession peut-elle s’engager à réaliser ?

I. M. Nous sommes souvent stigmatisés avec une image de pollueurs. Pourtant, depuis de nombreuses années, la profession est engagée dans une démarche de développement durable. Nous représentons une forme de transport public puisqu’un car remplace 30 voitures individuelles.

Nous participons à la baisse des émissions polluantes et nos véhicules en rejettent de moins en moins. Un arrêté d’application de la loi Macron en préparation va indiquer que les autocars respectent au minimum la norme Euro 5 à partir de 2017. Puis à partir de 2018, c’est la norme Euro 6 qui s’imposera. Ces dispositions sont totalement acceptées par les entreprises car en général elles utilisent des véhicules neufs pour les longues distances, appelés à rouler longtemps et rapidement amortis.

En ce qui concerne la loi de transition énergétique, on parle désormais de véhicules « à faibles émissions » à l’horizon 2020 et non plus de véhicules « propres ». Nous travaillons aussi à l’élaboration du décret d’application de cette loi qui permettra de définir cette notion. On distingue les véhicules urbains et les véhicules interurbains. Les cars, de leur côté, seront autorisés à circuler partout à partir de 2020 à condition qu’ils respectent la norme Euro 6.

Ces évolutions auront des conséquences sur le marché de la vente d’occasion : les entreprises ne pourront plus revendre aussi facilement les cars en dessous d’Euro 6. Toutefois, comme ces règles ne sont pas applicables au transport scolaire, on pourra utiliser les véhicules les plus anciens pour cette activité. Les transports scolaires représentent 60 % de l’activité du secteur.

VR&T. Comment renforcer la sécurité de ce mode appelé à se développer ?

I. M. Avec l’essor du transport par autocar, nous sommes effectivement attendus sur deux questions : d’une part, comme je viens de le dire, sur les questions environnementales, d’autre part sur la sécurité.

Nos entreprises sont soumises à des contraintes fortes dans le domaine des formations de conducteurs. De plus, la législation impose de nouveaux équipements de sécurité. Depuis janvier 2015, les autocars doivent être dotés de ceintures de sécurité. Nous devons sensibiliser le public au port de la ceinture qui doit devenir une évidence comme elle l’est dans une voiture.

Depuis septembre dernier, des éthylotests doivent aussi être installés. Nous représentons le seul secteur pour lequel cet équipement a été imposé. C’est une contrainte qui a été assez coûteuse pour les entreprises. Mais c’est rassurant pour tout le monde, notamment pour les parents dont les enfants utilisent les transports scolaires. Et c’est une fierté pour la profession.

Propos recueillis par

Marie-Hélène Poingt

Plus de 70 villes desservies par les autocars en France

Plus d’un mois après la libéralisation du transport par autocars, déjà plus de 70 villes sont desservies en France et une trentaine d’autres le seront d’ici la fin de l’année, a déclaré le 21 septembre Emmanuel Macron. On devrait en compter 100 d’ici à la fin de l’année, estime le ministre de l’Economie.

Selon ses calculs, 700 emplois créés, 250 000 passagers déjà transportés, contre 110 000 sur l’ensemble de 2014. « D’ici fin 2016, un million de voyageurs auront emprunté ces lignes et on aura créé des milliers d’emplois », précise-t-il.