Après avoir dirigé pendant 15 ans Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, et réussi sa modernisation, Luc Lallemand avait le profil idéal pour prendre la direction de SNCF Réseau. Aux commandes depuis le 1er mars 2020, il a pour mission de poursuivre la modernisation d’un réseau de 30 000 km de ligne et de respecter une trajectoire financière permettant d’aboutir à l’équilibre financier dans trois ans.

Depuis un an à la tête de SNCF Réseau, Luc Lallemand peut désormais dresser un premier bilan, qu’il a détaillé lors de sa participation au Club VRT le 8 mars. Mais avant, il tient à saluer un « réseau ferroviaire français fabuleux », comme pour prendre le contre-pied de critiques si souvent entendues. « Les Français sont très critiques sur leur pays », s’étonne-t-il. Toutes les populations européennes ont un rapport affectif avec les chemins de fer, poursuit Luc Lallemand. Mais, selon lui, c’est en France qu’il y a « la plus grande aspiration au transport ferroviaire ».

“ MALGRÉ UN RÉSEAU VIEILLISSANT, ON PARVIENT TOUT DE MÊME À PRODUIRE EN FRANCE UNE QUALITÉ DE SERVICE COMPARABLE À CELLE D’AUTRES PAYS ”

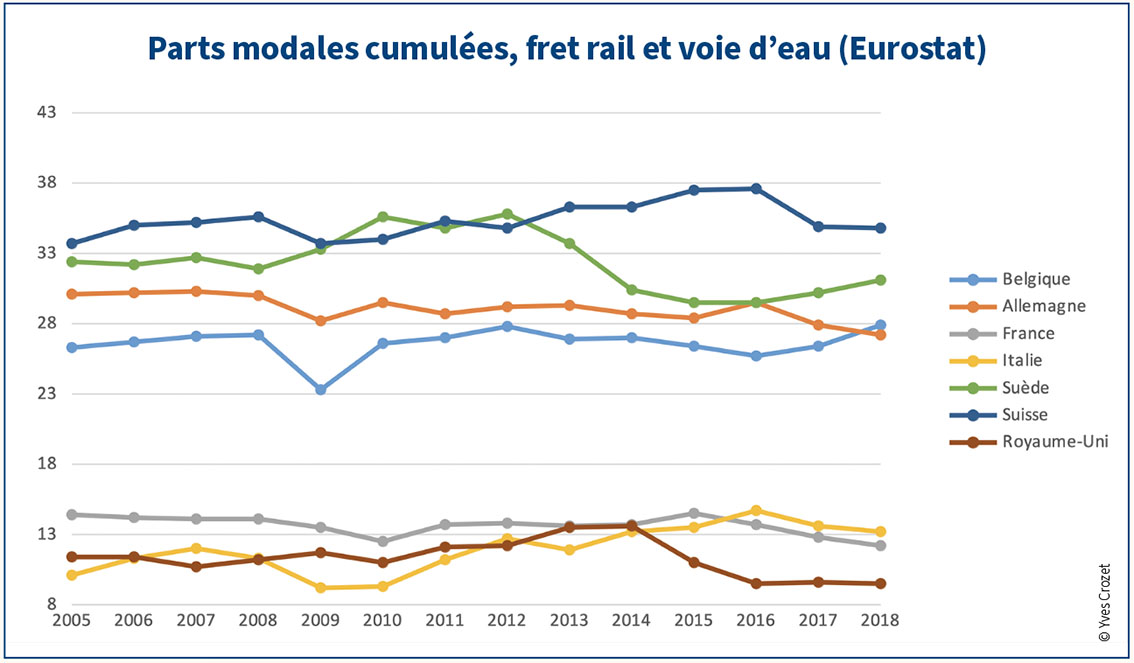

Venant de Belgique, le dirigeant du réseau ferré français (30 000 km de ligne, dont 2 600 km de LGV), se dit aussi stupéfait du niveau de critiques vis-à-vis du chemin de fer. Une sévérité injustifiée selon lui : malgré un réseau vieillissant, nécessitant des investissements colossaux pour la partie qui ne relève pas du TGV, on parvient tout de même à produire en France une qualité de service comparable à celle d’autres pays, assure-t-il.

« Si le réseau ferré français est surtout connu pour son TGV, il ne faut pas oublier que c’est un réseau de très haute performance, envié par toute l’Europe et même le monde entier » , souligne-t-il.

Toutefois, le réseau structurant classique, « a pâti durant plusieurs décennies du financement du TGV, qui s’est fait à ses dépens », rappelle-t-il.

SNCF Réseau travaille donc à la mise à niveau des lignes UIC 2 à 6, les plus parcourues, avec l’objectif de les remettre dans la moyenne européenne d’ici sept à neuf ans. « Une nécessité », affirme Luc Lallemand qui rappelle que l’âge moyen des composants des voies atteint parfois 29 ans.

Le pacte ferroviaire adopté en 2018 va y aider. Selon le dirigeant, « jamais un gouvernement en Europe n’avait fait autant pour ses chemins de fer. Que ce soit dans le domaine social, financier (avec la reprise de la dette), l’organisation du groupe ou la préparation à la concurrence ». C’est pourquoi, un an après sa prise de fonction, il se dit très enthousiaste et optimiste sur l’avenir du rail en France.

Quant aux lignes de dessertes fines du territoire, les UIC 7 à 9, les moins parcourues, elles peuvent faire l’objet d’un transfert de gestion, à la demande des exécutifs régionaux, comme le prévoit l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités (LOM).

C’est le cas de la Région Grand Est qui souhaite prendre la main sur la ligne Nancy – Contrexéville et sur un ensemble de tronçons entre Strasbourg (Bas-Rhin) et Epinal (Vosges) formant la liaison Bruche – Piémont des Vosges, des liaisons fermées ou limitées en raison de leur vétusté.

L’équilibre financier attendu en 2024

Lorsqu’il est arrivé aux commandes du réseau français, le groupe SNCF venait de se transformer en un groupe public intégré, avec la constitution de SA : SNCF (société mère), SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, Rail Logistics Europe et SNCF Voyageurs.

Passer d’un statut d’Epic à un statut de S.A. a donné au conseil d’administration de Réseau une responsabilité civile et pénale sur ses actes de gestion. « Plus question de laisser filer la dette », prévient Luc Lallemand, qui a comme priorité, de parvenir à un cash-flow à zéro en 2024. « Un sacré défi, sachant que l’on vient d’une situation structurellement déficitaire de deux milliards d’euros », commente-t-il.

Sa feuille de route lui confie aussi la mission de réaliser l’intégration de SNCF Réseau dans le groupe SNCF et d’améliorer sa performance et la qualité de service au client. « C’est-à-dire d’avoir le moins d’incidents techniques possible. Et lorsqu’il y en a, de minimiser le temps nécessaire pour remettre le réseau en état de fonctionner. » Ce qui n’est pas qu’une question d’argent. « Il faut du temps pour intervenir. Or sur certaines lignes très parcourues, nos équipes ne disposent parfois que de trois heures utiles pour faire la maintenance du réseau, voire l’améliorer. »

Un plan de relance de 4,1 milliards d’euros pour le rail

Quinze jours après son arrivée aux manettes, le premier confinement a été instauré. « La crise Covid a eu des conséquences sur le plan humain, opérationnel et financier », résume Luc Lallemand, avant de remercier les salariés du groupe qui ont assuré le service. « Il y a eu une mobilisation phénoménale dans le groupe pour parvenir à continuer à assurer nos missions malgré la crise. Et même pour réussir à lancer des opérations comme les TGV sanitaires. Notre moteur a été la solidarité avec tous les Français. »

Grâce à l’engagement des équipes, les trains ont pu continuer à circuler et les chantiers comme Eole, Charles-de-Gaulle Express, mais aussi ceux liés à la maintenance, se sont poursuivis. SNCF Réseau a dû s’adapter à des niveaux de charge changeants. « Nous avons enregistré une très forte baisse des circulations durant le confinement, puis la fréquentation est remontée durant l’été. En septembre le niveau habituel n’était pas au rendez-vous, en raison de l’absence de la clientèle business. En octobre, avec le reconfinement, le trafic est retombé », rappelle Luc Lallemand. D’où un important manque à gagner lié aux péages, qui expose le gestionnaire des infrastructures à des pertes de plusieurs centaines de millions d’euros.

Le PDG de Réseau se réjouit d’avoir pu bénéficier d’une enveloppe de 4,1 milliards sur les 100 milliards prévus dans le plan de relance de l’Etat. « Cela a permis à la société de poursuivre 100 % de son action de régénération du réseau. » Tous les pays d’Europe n’ont pas bénéficié d’un plan de relance aussi ambitieux, estime le gestionnaire. Si le gouvernement n’avait pas versé une première tranche de 1,6 milliard, avant de lui en attribuer une autre courant 2021 pour couvrir les besoins de l’année, il aurait été contraint de compenser le manque à gagner lié à la Covid avec l’enveloppe de régénération de 2,8 milliards, affirme-t-il.

Après le premier confinement, SNCF Réseau avait estimé le coût de la crise à 1,7 milliard d’euros jusqu’en juin 2022. Dont 50 % en coûts directs : pertes de productivité sur les chantiers, achat de gel hydroalcoolique et de masques et pertes liées aux péages. L’autre moitié s’expliquant par le fonds de concours, issus de dividendes versés par SNCF Voyages.

“ ON CRAINT QUE LES PERTES ADDITIONNELLES S’ÉLÈVENT JUSQU’À 800 MILLIONS D’EUROS, VOIRE DAVANTAGE, EN FONCTION DE LA SORTIE DE CRISE PANDÉMIQUE ET DE LA VITESSE À LAQUELLE LA CLIENTÈLE REVIENDRA ”

Sans la crise, Réseau aurait dû recevoir près de 900 millions de ce fonds, versés par SNCF Voyages. Mais il risque de ne plus être alimenté, pendant au moins trois ans, en raison des difficultés de la filiale voyageurs. Et comme le deuxième confinement, survenu fin octobre, a entraîné une nouvelle chute du trafic, à un niveau plus élevé que Réseau ne l’avait envisagé, des pertes supplémentaires vont s’ajouter. « On craint que les pertes additionnelles s’élèvent jusqu’à 800 millions d’euros, voire davantage, en fonction de la date de la sortie de crise pandémique et de la vitesse à laquelle la clientèle reviendra. »

Des gains de productivité portés à 1,5 milliard d’ici 2026

Luc Lallemand s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, Patrick Jeantet, tout en voulant aller encore plus loin dans l’industrialisation. « On partait d’un bon point de départ. L’équipe précédente avait lancé l’industrialisation du processus de régénération du réseau classique. » Il poursuit ce travail avec un plan stratégique baptisé : « Tous SNCF, ambition réseau », axé autour de quatre grandes orientations. La première est axée autour du client. Le PDG de Réseau souhaite proposer une offre de services élargie et un accompagnement renforcé des clients du réseau ferré, afin de leur faire préférer le train. « Cela passe par une relation de qualité avec les clients sur tous les territoires. »

La signature de contrats de performance ferroviaire avec la région Sud et la région Normandie va dans ce sens et représente le deuxième axe du plan pour proposer des sillons garantis. « L’objectif est d’atteindre dès 2023, 90 % de projets cofinancés qui respectent le triptyque coût-délai-qualité. Il s’agit de garantir les sillons et une exploitation robuste, permettant d’assurer 90 % de ponctualité au départ. Ce qui représente une baisse de 35 % des événements sécurité remarquable en exploitation dont la cause est due à SNCF Réseau. »

La troisième orientation stratégique concerne la sécurité au travail et la quatrième vise à revenir à l’équilibre financier dès 2024.

L’Autorité de régulation des Transports (ART) a déjà fait part, dans le passé, de son scepticisme sur la réalisation de cet objectif, en l’absence d’un contrat de performance clair signé avec l’Etat et définissant sa trajectoire économique. Luc Lallemand admet que ce ne sera pas facile mais assure « être sur la trajectoire pour y parvenir, sauf chute de péage supplémentaire d’ici la fin de la crise Covid. »

“ AVEC LA REPRISE DE DETTE DE 35 MILLIARDS D’EUROS, LES COMPTES DE L’ENTREPRISE SERONT SOULAGÉS D’UN MILLIARD D’EUROS D’INTÉRÊT ”

Le patron de Réseau précise qu’un effort substantiel de productivité et de réduction des coûts est réalisé en interne. De plus, avec la reprise de dette de 35 milliards d’euros, les comptes de l’entreprise seront soulagés d’un milliard d’euros d’intérêt. D’où un bilan en ligne avec ce qui se fait dans d’autres sociétés comparables. « Il restera un passif de 25 milliards, soit une structure financière au passif acceptable », précise-t-il.

Luc Lallemand assure que des gains de productivité complémentaires pourraient être réalisés en s’attaquant à l’outil industriel. Notamment en réduisant le nombre de postes d’aiguillage de 2 200 à une vingtaine. Il en a fait l’expérience en Belgique, où il est parvenu à réduire le nombre de postes d’aiguillage du réseau ferroviaire de 365 à 11. « On a supprimé 97 % des postes d’aiguillage, afin de réaliser des gains de productivité. »

Reste toutefois une difficulté majeure depuis que l’Insee a décidé en 2017, en accord avec Eurostat, de reclasser SNCF Réseau en administration publique et d’intégrer sa dette aux comptes de l’Etat. Il est en effet nécessaire d’avoir une autorisation de dépenses d’investissement, au sens d’Eurostat, pour moderniser l’outil de production. Il s’agit d’une dette « vertueuse » qui se rembourse d’elle-même en quelques années par création de valeur actualisée nette, explique Luc Lallemand. En clair, il est nécessaire d’avoir l’accord de l’Etat pour augmenter la dette. La probabilité de convaincre Bercy, toujours sourcilleux quand il s’agit d’alourdir la dette publique, paraît plus que mince alors que dépenser de l’argent pour réduire le nombre d’aiguillages pourrait être à l’origine d’économies quatre ou cinq ans plus tard.

En rationalisant le réseau, il serait même possible de doubler les gains de productivité, actuellement estimés à 1,6 milliard d’euros d’ici à 2026. Luc Lallemand compte bien l’expliquer…

Les effets positifs de la concurrence

La Covid a aussi remis en question les projets de conquête des opérateurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence. Difficile en effet d’entrer sur de nouveaux marchés ferroviaires qui nécessitent des investissements de l’ordre de dizaines de millions d’euros pour acheter des rames de TGV ou de TER quand la clientèle déserte les trains.

La compétition ne concerne pas que l’exploitation des trains. SNCF Réseau sera aussi mis en concurrence lorsqu’une région décidera de prendre une ligne pour en confier la gestion à un opérateur. Dans la région Grand Est, SNCF Réseau a choisi de ne pas répondre. Car, indique son PDG, « la stratégie de SNCF Réseau sur ce type de dossier est encore en cours d’élaboration».

Pour Luc Lallemand, être en situation de monopole n’est pas forcément un avantage. « Quand on n’a pas de concurrent, il est de bon ton de considérer qu’on en profite et que c’est sous optimal économiquement. Or, SNCF réseau accumule des pertes récurrentes depuis des années… ». La mise en concurrence permet aussi de se comparer et de vérifier si les efforts réalisés pour abaisser ses coûts et augmenter la qualité sont suffisants. Luc Lallemand aborde donc l’ouverture à la concurrence sans crainte, persuadé que Réseau sera gagnant dans tous les cas. « Si on remporte un marché, ou si on le conserve, nous saurons que nous sommes bons. Avec un monopole on ne le sait jamais. Si on perd, cela nous servira pour nous améliorer et pour gagner de prochains appels d’offres. »

ERTMS : pas une priorité en France

Considéré comme un spécialiste de l’ERTMS, suite à son passage chez Infrabel, Luc Lallemand justifie la frilosité de la SNCF à son égard. « Je m’y suis intéressé en 2004 parce que le réseau belge était le seul réseau d’Europe où il n’y avait pas de système de freinage d’urgence automatique en cas de dépassement d’un feu rouge. Quand je suis parti, 25 % du réseau était équipé en ERTMS. Soit la plus grande proportion en Europe. »

Dans l’hexagone, la situation est radicalement différente. Le réseau ferroviaire dispose déjà d’un excellent système de freinage d’urgence, KVB et en tant que coinventeur du TGV avec le Japon, la France a conçu un système de signalisation embarquée, le TVM 430, qui a des fonctionnalités au moins égales à l’ERTMS, mais qui présente l’inconvénient de ne pas répondre aux directives d’interopérabilité de l’Agence européenne du rail. « A l’horizon de 40 à 50 ans, tous les réseaux en Europe seront équipés de ERTMS, mais aujourd’hui sur le réseau français, les priorités sont ailleurs », conclut Luc Lallemand.

Le bon dimensionnement du réseau

Interrogé sur le bon dimensionnement du réseau français ferroviaire, Luc Lallemand répond qu’il dépendra des moyens que l’Etat, les Régions et l’Union européenne lui alloueront. Que ce sera un réseau sans faiblesse structurelle ou historique. Dont l’âge moyen des composants sera au minimum dans la moyenne européenne. Mais aussi un réseau qui n’aura pas de dette cachée.

Selon lui, il faudrait accélérer la modernisation des ateliers de Réseau. « En comparant un technicentre de SNCF Voyageurs avec un atelier de Réseau, on est dans deux siècles différents. »

Concluant son intervention, le chef d’entreprise a de nouveau voulu inviter les Français à avoir un regard plus positif et optimiste sur leur pays, sur son avenir et celui du rail. « Je crois dur comme fer à l’avenir du rail en France. La population n’a jamais été aussi demandeuse d’écologie, de vert et donc de chemin de fer. On a une époque en or devant nous. Nous avons tous les outils en main et une ingénierie parmi les meilleures au monde. Donc on y va et on se dit qu’on est vraiment bon. »

Valérie Chrzavzez