Alors que Sud Rail a déposé un préavis de grève courant du 12 juin au 1er septembre, François Delétraz revient sur les dernières grèves et leur gestion par la SNCF. Le président de la Fnaut réclame une augmentation de l’offre ferroviaire et estime que l’avenir appartient aux trains Intercités.

Ville, Rail & Transports. En tant que président de la Fnaut, vous êtes monté plusieurs fois au créneau pendant les dernières grèves SNCF. Comment jugez-vous la gestion du conflit par l’entreprise et l’organisation des circulations les jours de grève?

François Delétraz. Le propre d’une société de service, ce qu’est désormais SNCF Voyageurs, est justement de servir ses clients. Il est donc normal que l’entreprise essaye d’atténuer au maximum les effets d’une grève. La Fnaut s’est fermement opposée à cette grève, et pour empêcher les syndicats Sud rail et CGT d’être seuls sur les plateaux de télévision à égrener leur litanie de revendications catégorielles, nous avons multiplié les interventions médiatiques pour expliquer qu’on ne faisait pas une grève pour un problème de planning et pour une prime de 100€. Certaines confrontations télévisuelles furent d’ailleurs vives.

D’ailleurs, il y a quelques mois, alors que la Fnaut tenait son congrès pour réfléchir à l’avenir du train, le syndicat Sud Rail l’a interrompu avec une extrême violence, obligeant la salle à être évacuée et nous forçant à demander le secours de la Police nationale. Cette manière de faire envers les usagers n’est pas acceptable. Ainsi pour notre prochain colloque le 20 novembre nous avons choisi un lieu plus sécurisé : l’Assemblée Nationale

VRT. Quelle est votre réaction sur ces grèves à répétition?

F. D. Dans cette guerre entre syndicats – avec en plus, en sous-marin, un collectif de contrôleurs – le passager est le dindon de la farce. La grève est une arme lourde qui doit être utilisée à bon escient. On ne tue pas un moustique avec un bazooka. Nous avons rencontré les syndicats pour leur expliquer qu’ils se tiraient une balle dans le pied car le paysage ferroviaire français est en train d’évoluer fortement.

C’est avec une grève populaire que les syndicats peuvent obtenir de réelles avancées. Faire une grève contre la déliquescence du système ferroviaire français et la carence de l’Etat aurait tout son sens. La France est en effet le seul pays d’Europe où le passager participe à ce point à l’entretien et la rénovation du réseau. Sur un billet de TGV à 100€, il y a 40€ pour le réseau et 10% de TVA. Pour mémoire, en Italie la participation au réseau des passagers de la grande vitesse est de 15€.

VRT. Quelles sont vos demandes, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et/ou du législateur?

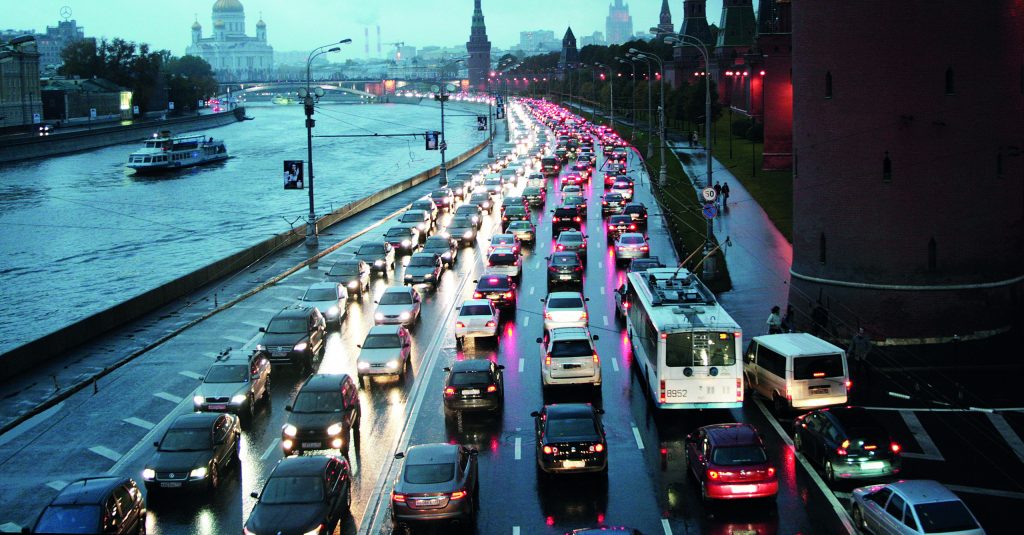

F. D. Si on veut décarboner le transport et qu’il y ait un réel transfert modal de la voiture vers le train, il faut de l’offre et de la facilité d’usage. Pour rappel, en France, 82% des trajets de plus de 100km se font en voiture contre seulement 15% en train et 1% en avion. La marge de progression du train sur la voiture est donc phénoménale, encore faut-il s’en donner les moyens !

Malheureusement, le fonctionnement du système ferroviaire ne va pas en s’améliorant, bien au contraire. Les régions à qui on a donné la liberté tarifaire ont choisi chacune dans leur coin une gamme de prix qui n’a aucun lien avec les régions voisines. Pire, les régions sont en train de faire des appels d’offres pour avoir chacune leur propre système de distribution alors que nous plaidons pour un système national d’agrégation des données et de distribution qui ferait économiser un milliard d’euros d’investissements, et, surtout, permettrait aux passagers d’avoir un seul point d’entrée pour acheter tous les billets courte et longue distance en France.

Quel que soit l’opérateur, quelle que soit l’autorité organisatrice. Être obligé d’avoir plusieurs billets pour un seul parcours est une complication qui pousse les gens à préférer la voiture. C’est un sujet que nous avons mis sur la table de la Conférence de financement organisé par le ministère des transports. Conférence où nous sommes très présents puisque nous participons à trois des quatre ateliers de travail (Serm, Ferroviaire, Route).

VRT. Que préconisez-vous ?

F. D. Avec une augmentation de l’offre grâce aux nouveaux entrants et aux nouvelles rames TGVM de la SNCF, le nombre de passagers du TGV va continuer à augmenter, mais atteindra bientôt un plafond de verre. L’avenir est au train classique. Le succès du TER de Bourgogne-Franche-Comté sur la ligne Lyon-Paris ou du train à vitesse classique Paris-Bruxelles en sont de parfaits exemples. Et cela ne phagocyte absolument pas le TGV.

Nous souhaitons donc que la SNCF abandonne sa marque Ouigo classique et multiplie les trains en vitesse classique type Intercités ou Corail, avec les mêmes conditions de vente, d’échange et de réduction que les TGV. Qu’ils soient bon marché, sans réservation obligatoire, que les cartes de réduction « Avantage » et « Liberté » soient utilisables et surtout que ces trains desservent les territoires.

Le cabotage n’est pas un gros mot, c’est dire que le train s’arrête sur son parcours pour que des passagers puissent monter ou descendre. La montée en puissance du TGV, train conçu pour desservir les grandes métropoles a eu un effet indésirable grave : il a été une catastrophe pour les villes moyennes qui ne sont plus desservies.