Fins connaisseurs du monde des transports, les deux députés nous donnent ce mois-ci leur avis sur le dossier écotaxe et sur les conséquences qu’engendrerait un abandon du projet.

Le bug malencontreux de l’écotaxe

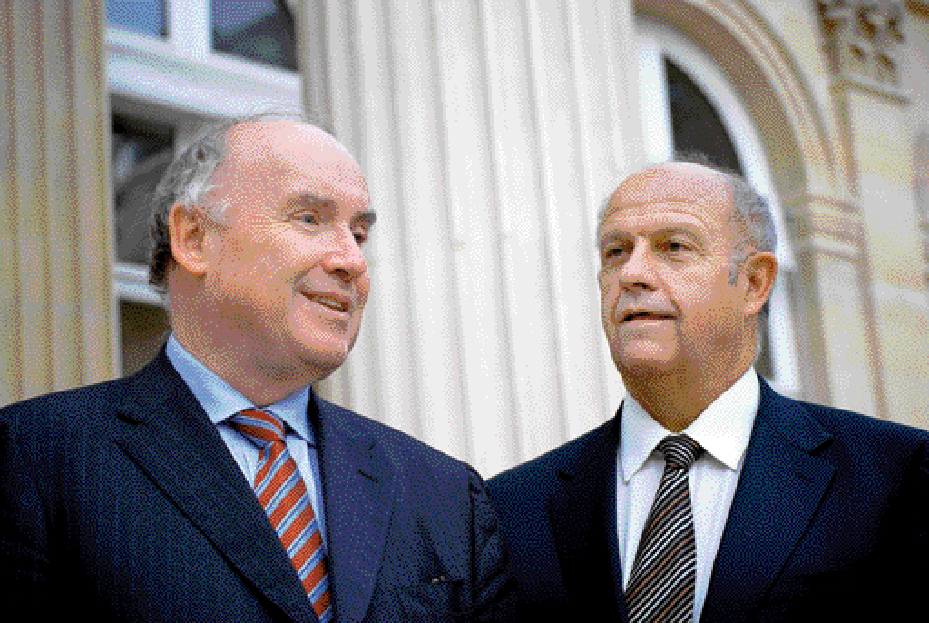

Par Gilles Savary

Député PS de la Gironde et ancien vice-président de la Commission Transport du Parlement européen

Comme tous les boucs émissaires, l’écotaxe poids lourd a focalisé toutes les peurs et rancœurs d’une crise agroalimentaire bretonne à laquelle elle est absolument étrangère.

Le Premier ministre a été inspiré d’en décider la « suspension », car les conséquences de son abandon pur et simple seraient considérables.

Au-delà des colossales indemnités de rupture – estimées entre 600 et 800 millions d’euros – dues par l’Etat au consortium Ecomouv’ qui en est l’opérateur collecteur, c’est l’ensemble de sa politique de financement des infrastructures de transports qui est aujourd’hui en suspens !

Elle repose en effet depuis 2004 sur un outil particulièrement incongru et vulnérable dans le paysage français : l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf).

Dotée de 2, 2 milliards d’euros, l’Afitf finance non seulement les nouveaux projets d’infrastructures comme les LGV ou les rocades urbaines, mais participe également de façon substantielle au financement de l’entretien des routes, du réseau ferroviaire, des réseaux urbains de transports collectifs et même de la nouvelle génération de matériel roulant des trains d’équilibre du territoire.

La simplicité, mais aussi la fragilité, de l’Afitf est de constituer une véritable hérésie budgétaire, une atteinte caractérisée au principe d’universalité, puisqu’elle tire ses ressources de diverses taxes d’Etat, qu’elle dérobe au budget général de ce dernier pour les affecter spécifiquement au financement des infrastructures de transport.

En d’autres termes, notre politique de financement des infrastructures dispose de ressources propres, sécurisées et relativement prédictibles d’une année sur l’autre, qui ne sont pas exposées aux aléas des conjonctures budgétaires et aux arbitrages toujours incertains des lois de finances !

Une hérésie que la Cour des comptes comme Bercy, n’ont pas manqué de pointer et de déplorer. En instituant une recette basée sur le principe utilisateur-payeur, l’écotaxe devait précisément alimenter l’Afitf de 400 millions en 2013 et de 800 millions d’euros en année pleine, en remplacement des subventions de l’Etat de plus en plus aléatoires.

Mais autant un outil de financement comme l’Afitf est défendable pour continuer à prélever des taxes sur les transports, affectées au financement des politiques publiques de transport, autant il serait hautement contestable s’il devait se résoudre à gérer des subventions de l’Etat en lieu et place de l’Etat.

Autrement dit, tant en termes de volume de financement qu’en termes d’autonomie de financement de nos infrastructures de transport, l’abandon de l’écotaxe serait très lourd de conséquences pour nos territoires et leurs systèmes de transport de biens et de personnes.

Et son impact sur le volume de travail et d’emploi de la filière BTP serait infiniment plus désastreux encore que celui de la crise agroalimentaire bretonne !

Au-delà de l’Afitf, c’est l’éternel arbitrage entre usagers et contribuables pour le financement de nos transports qui est sur la sellette !

On avait cru comprendre que les Français exprimaient un « ras-le-bol fiscal ». Il n’y a donc plus de raison et encore moins de légitimité à ce que les Bretons leur envoient leurs factures d’infrastructures, pour en soulager les poids lourds qui utilisent nos routes !

S’il est encore envisageable dans ce pays, de faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers, catégoriels, corporatistes ou géographiques, alors, il faut remettre en selle l’écotaxe ou plutôt une taxe poids lourds débarrassée de ses tares initiales.

C’est précisément la feuille de route de la mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale.

L’écotaxe vite ! Mais comment ?

Par Dominique Bussereau

Député UMP de Charente-Maritime, président du conseil général de la Charente-Maritime, vice-président du Gart.

Au fil des semaines la décision du gouvernement de suspendre (ou d’abandonner ?) la perception de l’écotaxe entraîne un chapelet d’effets négatifs dans notre pays.

D’abord la situation du délégataire Ecomouv' est chaque jour plus fragile : pas de recettes, aucune vision de l’avenir, des personnels désorientés, des embauches stoppées, des interrogations angoissées à Metz où Ecomouv' s’était implantée à la demande des pouvoirs publics.

En parallèle, les entreprises de mobilité sont légitimement soucieuses. Le Gart s’inquiète fortement : « L’écotaxe est pour nous le type même d’une fiscalité vertueuse : elle intègre les externalités négatives dans le calcul des coûts de la mobilité et le produit est reversé à l’Afitf dont l’objet est de financer les modes de transports alternatifs à la route. Une taxe bénéfique et un mécanisme vertueux pour l’économie puisque l’argent ainsi récolté est réinjecté dans l’économie via la commande publique. »

De même les entreprises de l’écomobilité (Union des transports publics, Armateurs de France, Comité des armateurs fluviaux, etc.) condamnent la remise en cause d’un « dispositif qui avait fait l’objet d’un accord à l’unanimité et permettait d’assurer dans la durée notre système de transport ». Elles constatent, pêle-mêle, « les pertes d’investissement pour le rail, l’abandon des investissements sur les voies navigables, l’augmentation des fonds de soutien au transport combiné ». La triste réalité est que le budget de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (Afitf, sus-citée) voit son budget 2014 amputé de 450 millions d’euros.

Certes les efforts de son président Philippe Duron et quelques astuces de présentation comptable vont réduire ce manque à gagner mais il apparaît clairement qu’en 2014 :

– les investissements ferroviaires, fluviaux et routiers vont fortement baisser, au détriment de nos entreprises de travaux publics et de la reprise de la croissance souhaitée par tous ;

– que les nouveaux élus municipaux ne pourront compter sur un troisième appel à projet en faveur des transports en commun dans leurs AOT respectives ;

– que même si l’Etat signe avant l’été les nouveaux contrats de projet Etat-régions-départements-agglomérations 2014-2020, il ne pourra rien financer en 2014 (et beaucoup moins que ce qu’il signera, de 2015 à 2020, en l’absence d’écotaxe).

Il est urgent de rouvrir ce dossier, comme le fait patiemment la mission d’information sur l’écotaxe poids lourds de l’Assemblée nationale présidée par Jean-Paul Chanteguet.

Je suggère néanmoins de mettre en œuvre l’écotaxe dans les conditions les plus proches du dispositif initialement prévu pour le 1er janvier 2014 :

– sans nouvelles exonérations géographiques, car on ne peut développer à l’excès et démagogiquement le concept de « périphicité » ;

– en gardant un dispositif national, ni régionalisé ni départementalisé, car seul l’Etat doit et peut garantir une politique d’aménagement du territoire équilibrée et équitable

– en gardant le seuil de 3,5 tonnes : seules quelques exonérations supplémentaires en faveur des produits issus de l’agriculture peuvent être envisagées ;

– en gardant le seuil du premier kilomètre parcouru sinon la complexité du système le rendra ingérable.

Au final, je demande au gouvernement et à sa majorité parlementaire du… COURAGE.

De même, je demande à mes collègues de l’opposition de privilégier l’intérêt général et non la préparation de leurs futures échéances électorales.

L’écotaxe n’est pas une fin en soi mais le financement de nos infrastructures de transports est plus que jamais une exigence nationale.