DGA de Transilien depuis mars dernier, Pierre Messulam cherche à articuler les liaisons SNCF à celles du futur Grand Paris Express. Pour répondre aux besoins de mobilité de banlieue à banlieue, Transilien se veut incontournable pour construire une vision partagée et garantir l’intermodalité.

Ville Rail & Transports. Quand on parle de Grand Paris, on pense au futur métro automatique de la SGP ou aux prolongements de la ligne 14. Moins à SNCF Transilien qui joue pourtant un grand rôle dans le dispositif…

Pierre Messulam. En Ile-de-France, il y a la zone hyperdense historique : Paris et la petite couronne. Le Grand Paris Express, en petite couronne, complète bien les réseaux existants pour répondre aux besoins de mobilité de ces territoires, notamment pour les trajets banlieue-banlieue ne passant pas par le centre. Qui est présent dans ce territoire ? Transilien. Et à horizon de 20 ans ? Nous sommes sur le réseau armature de la métropole et il faut regarder l’évolution démographique ou l’évolution de l’emploi. Quel sera le marché des transports vers 2030-2040 ? Nous sommes là où les trafics vont bouger. Transilien se pose comme un acteur incontournable. D’où notre positionnement : construire une vision partagée avec les collectivités et le Stif pour faire évoluer le système au mieux de l’intérêt général selon les priorités des autorités organisatrices : c’est notamment l’enjeu des schémas directeurs des lignes du RER. Il faut s’y prendre maintenant. C’est du ferroviaire, et cela demande du temps.

VR&T. Quel lien entre le réseau Transilien et le futur métro ?

P. M. Le réseau radial de Transilien va permettre de faire de la réussite du Grand Paris Express une réussite à l’échelle de toute l’Ile-de-France : l’ambition de Transilien est à cette échéance de contribuer à faire de tous les Franciliens des Grands parisiens. C’en est la condition nécessaire. Il faudra pour cela des gares d’interconnexion bien dimensionnées… Pour l’instant, nous regardons surtout les gares d’interconnexion du sud de la ligne 15, et nous travaillons bien avec la SGP sous la houlette du Stif. Il faudra de plus que dans ces gares nos services de transport soient à un niveau de desserte cohérent avec celui du Grand Paris Express.

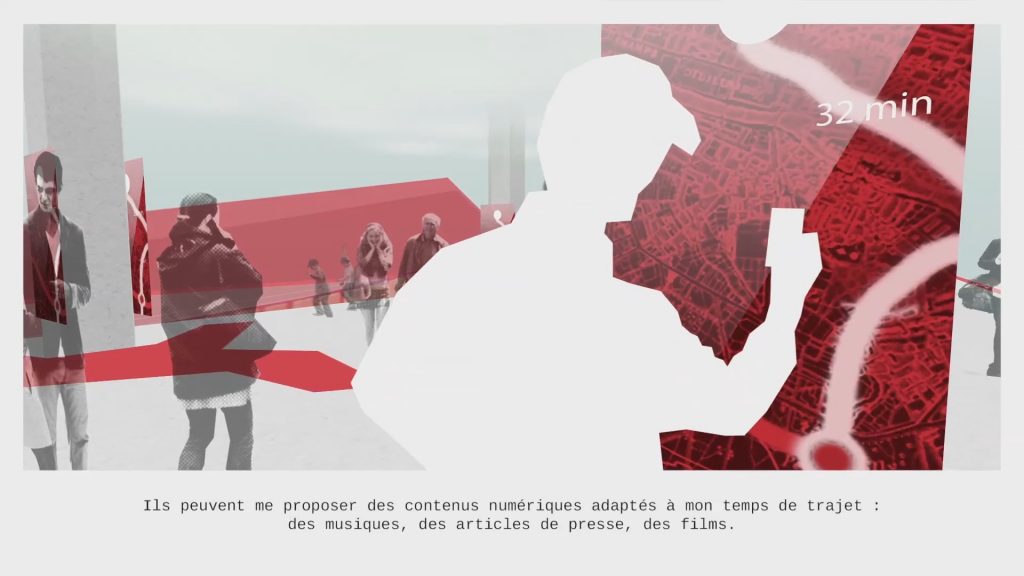

L’intermodalité devient majeure. Il est de plus en plus habituel de changer de mode de transport une ou deux fois sur un trajet. Plus que les relations directes, ce qui va compter, ce seront les fréquences des relations. On va raisonner de plus en plus par maillage des réseaux. Le digital conduit à une attitude de navigation dans les réseaux et non plus de suivi d’un itinéraire : je peux choisir en fonction de mes goûts ou de mes besoins, de mes contraintes ou des aléas survenant sur l’itinéraire que j’avais prévu d’emprunter. Une conception du transport plus labile va se développer.

VR&T. Entre quels services ?

P. M. Avec tous les opérateurs, la RATP, la SGP, d’autres partenaires aussi, comme les exploitants d’autocars sur autoroute. Car en grande couronne, les autocars sont les bienvenus. Il ne s’agit pas, comme on le dit trop souvent, de simples « autocars de rabattement ». Ce sont des liaisons par autocar qui s’articulent au réseau lourd. Par exemple Dourdan – Evry ou Dourdan – Massy ou Rambouillet – Dourdan. Ainsi sera constitué un réseau complémentaire en plus du réseau structurant. Telle est la demande de la société.

VR&T. Que devient la gare dans le nouveau dispositif ?

P. M. La gare va changer. Avec le renforcement de l’intermodalité, si un transporteur a un souci, l’autre va tout de suite s’en rendre compte… En conception, comme en exploitation, il va falloir se causer de plus en plus et très rapidement résoudre les questions de gestion de flux. On le fait aujourd’hui, mais à l’échéance 2020-2025 la question va changer d’échelle. Il va falloir inventer d’autres méthodes. Il y a, de plus, toute une question de gouvernance des territoires, de tout ce qui se passe autour des gares, qui n’est pas encore complètement réglée. Même si le calendrier des changements institutionnels n’est pas encore stabilisé, nous travaillons d’ores et déjà sur ces questions.

VR&T. Quels points forts de Transilien demain ?

P. M. La Tangentielle nord va ouvrir dans deux ans et demi. Les besoins de mobilité sont importants dans le nord, et la Tangentielle nord est la première étape du Grand Paris. Le tram T1 a été réalisé en petite couronne, il s’agit maintenant de réaliser TL1 en grande couronne. A chaque fois, la technique a été choisie en fonction des flux. Avec la mise en service de ces rocades, la question de la politique tarifaire prend une nouvelle dimension. Une tarification par zones concentriques, conçue il y a presque 40 ans pour des flux essentiellement radiaux, n’est pas, me semble t-il, complètement adaptée à des services de rocade : c’est un gros enjeu qui n’a pas échappé au Stif.

Autre grande nouveauté, le prolongement d’Eole à l’ouest. Seine aval, où les infrastructures sont dans un état de sollicitation extrêmement élevé, est un point noir du réseau. Avec la crise de l’automobile, ce territoire est en pleine restructuration industrielle. Son redéploiement économique, notamment dans les activités de services, passe par le fait qu’on puisse y aller facilement. La première priorité, pour ce réseau, c’est la fiabilité et sécurité, et l’amélioration de la régularité. Mais, paradoxe apparent, pour réussir ce programme de modernisation il faut en passer par un grand projet neuf comme Eole.

De la même façon, quand on regarde les schémas directeurs des RER, l’évolution des habitudes et des besoins va conduire à faire évoluer les dessertes. Prenez l’exemple d’une ville nouvelle qui a « pris » comme Saint-Quentin-en-Yvelines : elle dispose déjà de relations directes vers Paris mais aussi vers La Défense ; l’arrivée du Grand Paris Express en connexion avec notre réseau à Clamart, Saint-Cloud et La Défense va renforcer ses liens avec d’autres territoires de l’Ile-de-France. A l’échelle de 20 ans, il faudra faire évoluer le système. Les évolutions vont être tirées par la dynamique des territoires, au-delà des grands pôles d’aujourd’hui que sont La Défense, Roissy, Marne-la-Vallée, Evry ou Massy.

VR&T. Quelles fortes évolutions, quelles dynamiques des territoires sont à l’œuvre en Ile-de-France ?

P. M. L’étalement urbain ne va pas continuer longtemps de la même façon. Les ménages font des arbitrages en fonction de trois postes : le logement, la fiscalité notamment foncière, et les transports. Cela pose la question du prix des transports Il va donc falloir qu’on trouve des modes de déplacement moins chers, d’où le covoiturage, ou l’intermodalité, conjugués avec les réseaux Transilien.

VR&T. Vous vous voulez assez en pointe sur ce sujet du digital.

P. M. Nous sommes à la fois promoteurs de la transformation et en même temps les premiers à devoir intégrer la dynamique du digital dans nos organisations et notre management. C’est un changement fondamental de la relation avec les clients. Sous l’impulsion de Bénédicte Tilloy, Transilien est en pointe sur ces dimensions. Notre relation est devenue plus interactive. Le service public de transport n’est plus aussi anonyme, ni administratif, il est l’objet de débats sur les réseaux sociaux ce qui renforce l’appropriation collective. C’est une situation très paradoxale. Le client prend la parole, interpelle directement les directions de ligne et nous conduit à un autre rapport aux clients, aux représentants des territoires, à une autre forme d’interaction et de présence.

VR&T. Jusqu’à présent on avait le sentiment de ne pas trop entendre la SNCF sur ces questions du Grand Paris. Pourquoi ?

P. M. SNCF a beaucoup d’atouts en Ile-de-France, dans la logistique, avec le TGV, et bien entendu Transilien. Avec le Grand Paris, on a dû se réinventer, poser la réflexion. L’Ile-de-France est une priorité, comme le rappelle Guillaume Pepy. Pendant très longtemps notre frontière technologique et de services était incarnée par le TGV, mais les choses ont beaucoup changé notamment avec le numérique. Pour la gestion du trafic en zone dense, sujet sur lequel nous devons travailler avec Réseau dans un cadre enfin éclairci avec la réforme, le numérique devrait nous apporter dans quelques années des sauts d’efficacité au bénéfice de nos clients. Alain Krakovitch a fait de la collaboration avec RFF, bientôt SNCF réseau et nos collègues de la RATP, un axe central de notre action. L’Ile-de-France, c’est devenu le lieu crucial de l’innovation..

VR&T. La culture urbaine de la SNCF semble faible, comparée à celle de la RATP…

P. M. Notre perception du fait urbain est plus tardive. Nous devons faire preuve d’une curiosité et d’une écoute sans relâche. Il nous faut sortir des emprises ferroviaires. D’ailleurs, la culture urbaine de la RATP a été historiquement beaucoup tirée par le bus. Avec le tram, nous commençons un apprentissage d’une autre réalité urbaine. Ceci m’amène à souligner un point très important : Transilien, comme tous les autres transports en commun, contribue de façon déterminante au vivre ensemble dans nos territoires et à leur cohésion. Là où les transports publics se replient, les zones urbaines voient leurs difficultés s’aggraver. Nous gérons un lieu public de vie sociale, qu’elle soit choisie ou subie. Le fait que nous essayons de tenir les espaces publics dans un climat aussi serein que possible rend un service insigne à la collectivité.

Propos recueillis par François DUMONT