La SNCF ne lésine pas avec le numérique. Chaque année, elle y consacre deux milliards d’euros, ce qui représente «5 % du chiffre d’affaires du groupe », précise Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, également directeur général adjoint Numérique du groupe SNCF. 4500 employés, toutes activités confondues, travaillent dans ce domaine. 700 recrutements sont prévus cette année.

Passage en revue de quelques projets emblématiques.

Une nouvelle génération de postes d’aiguillage

Ce projet, lancé en 2018, vise à développer la nouvelle génération de postes d’aiguillage informatiques avec l’aide d’entreprises partenaires. Un grand nombre d’anciens aiguillages utilisent des technologies électromécaniques, électriques, voire mécaniques, qui sont devenues obsolètes et doivent être renouvelées.

Le développement de postes d’aiguillage informatiques Argos doivent permettre une communication en temps réel, une plus grande réactivité en cas d’incidents, une réduction de l’impact des pannes éventuelles et une maintenance plus aisée.

Les solutions numériques développées permettent de supprimer les relais intermédiaires, de réduire les infrastructures et les câbles au sol. Les coûts d’installation et de maintenance sont donc moindres, explique Julien Nicolas, le directeur Numérique du groupe SNCF. Les premières installations sont prévues cette année.

Des robots mobiles et autonomes

L’équipement en 5G permet de nouveaux cas d’usage dans les technicentres. Grâce à sa grande capacité de transfert de données, la 5G ajoute des fonctionnalités aux robots AMR (robots mobiles autonome). En plus de leur capacité de manutention, en autonomie, ils pourraient, avec l’aide de l’IA, reconnaître la conformité de pièces, aidant ainsi les agents de maintenance dans leur travail.

Un logiciel d’aide à la conduite

Le logiciel d’aide à l’éco-conduite, Opti’conduite, rassemble les paramètres liés à la circulation des trains (vitesse, position du train, type de train, profil de la voie, etc.) et indique en temps réel au conducteur, en cabine, la vitesse idéale à adopter pour réduire la consommation d’énergie du train tout en respectant les horaires d’un trajet. La baisse de consommation peut atteindre jusqu’à – 12 %.

Développé avec l’aide d’un ancien conducteur de train, Didier Stewart, ce logiciel est installé dans la quasi-totalité des trains, et accessible aux 12 000 conducteurs de la SNCF.

L’application fournit aussi un reporting associé permettant de mesurer la performance de l’outil, sa qualité de fonctionnement, les économies réalisées ainsi que la ponctualité en tout point du réseau.

Une nouvelle interface du logiciel, encore plus facile à prendre en main, sera déployée d’ici la fin du premier trimestre 2024. Et de nouvelles fonctionnalités intégrant des cas complexes de gestion d’aléas seront aussi développées cette année.

L’empreinte carbone suivie à la trace

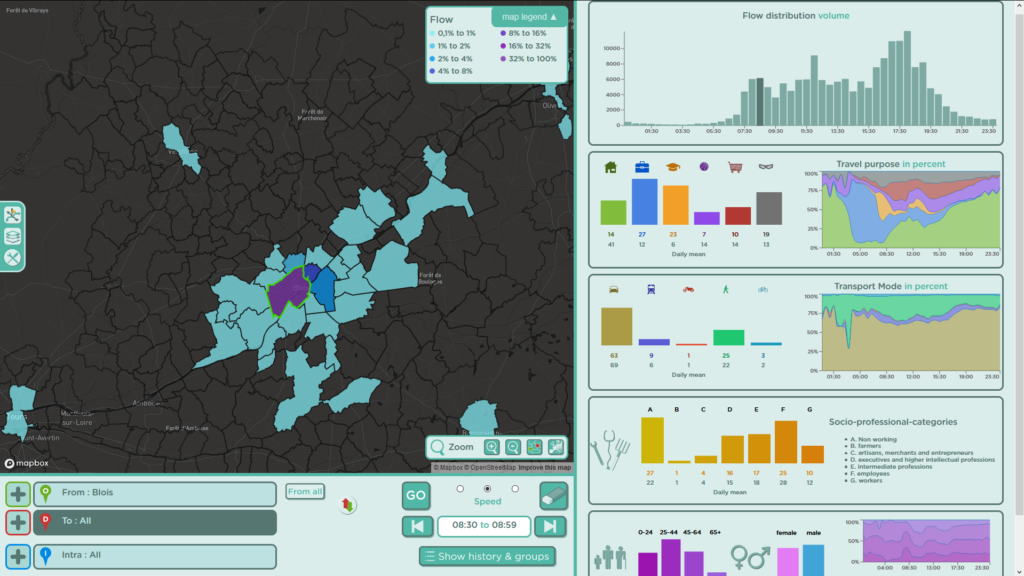

Keolis, la filiale de transport public de la SNCF, a développé en 2022 un outil informatique, Patterns CO2, qui permet de suivre en temps réel l’empreinte carbone des mobilités sur un territoire donné, tous modes de transport confondus, y compris la voiture individuelle, le vélo et la marche.

L’interface s’appuie sur l’exploitation des données GPS, anonymisées, issues des smartphones du grand public.

Patterns CO2 est destiné aux Autorités organisatrices de la mobilité (AOM), pour les aider à évaluer si elles atteignent leurs objectifs de réduction de gaz à effets de serre (GES), selon les seuils définis par la France et l’Union européenne.

Un observatoire des émissions de GES a été réalisé en 2022, pour la Métropole du Grand Nancy et pour la ville de Rennes et la métropole.

À terme, l’objectif est d’enrichir les sources par des données billettiques, des traces mobiles fournies par les opérateurs ou par des données collectées dans certains véhicules, pour devenir une référence dans la mesure de l’empreinte carbone des mobilités, aussi bien en France qu’à l’international.

Un plan en 3D pour surveiller les gares

Fruit d’un partenariat entre SNCF Gares & Connexions et Engie Solutions lancé en 2020, Smart Station est un outil de supervision centralisée des équipements électriques d’une gare : ascenseurs, escaliers mécaniques, portes automatiques, compteurs énergie, sondes de température de locaux techniques. L’application reproduit le plan en 3D de la gare et signale leur état de fonctionnement en temps réel. Les agents peuvent ainsi intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement.

Cet outil équipe déjà 650 gares en France. L’objectif est d’atteindre les 700, ce qui représentera 6 000 équipements connectés et 800 millions de données.

En 2024, l’application Smart station permettra également le suivi des consommations d’eau, la télésurveillance et la télécommande centralisée de l’éclairage, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation des gares.

SDOT : le train du futur déjà bien présent

SNCF Voyageurs propose aux régions organisatrices de mobilité, dans le cadre de la rénovation des rames TER, la plateforme SDOT pour Service Digital On Train, qui regroupe différents services à bord des trains, comme la vidéoprotection, la rétrovision (l’équivalent du rétroviseur sur un véhicule routier), l’information voyageur à bord ou encore le comptage des passagers. Le point commun est l’installation d’un réseau à bord et d’une liaison pour le transfert des données. Il est possible de retransmettre en direct des images de vidéosurveillance vers un PC de sécurité, de diffuser de l’information en temps réel ou de transférer en temps réel des mesures de fréquentation des trains afin que l’exploitant adapte son offre de transport.

Plus de 100 rames TER sont déjà équipées de la solution SDOT, notamment dans le Grand Est. Le programme de rénovation concerne près d’un millier de rames qui circuleront dans 11 régions de France et au Luxembourg.

Un outil pour comparer les émissions de CO2

Captrain, une des sociétés de Rail logistics Europe du groupe SNCF, a développé pour ses clients un outil informatique, CapGreen pour analyser les données d’un trafic marchandises et de comparer les émissions de CO2 s’il emprunte la route ou le rail. En intégrant un calculateur nommé Ecotransit, CapGreen convertit notamment les données récoltées en équivalent CO2 économisées lorsqu’il passe par le fer.

Le traitement des images passe par l’IA

La SNCF s’est lancée en 2019 dans un projet de Traitement numérique des images (TNI). Après trois années de recherche entre la direction de l’innovation et la direction TER Grand Est, la SNCF a développé un outil destiné à exploiter éthiquement, en interne, les nombreux flux vidéo générés par les caméras présentes dans les gares, les trains et dans ses emprises.

Toutes les données biométriques ou à caractère personnel sont effacées, remplacées par une forme humaine très imprécise qui empêche toute reconnaissance. Ainsi, les flux vidéo sont traités dans le respect de la vie privée des clients, conformément aux obligations imposées par la CNIL et le groupe SNCF.

Même anonymisés, les flux vidéo peuvent être analysés pour produire notamment plusieurs statistiques telles que le nombre de personnes dans les trains, leur position dans le train, ou la dimension de leurs bagages. Cette analyse offre par exemple la possibilité d’adapter au mieux l’offre de train aux besoins des clients. C’est le cas des TER dans lesquels la fréquentation ne peut s’appuyer sur les réservations non obligatoires.

L’analyse des images peut aussi servir à des fins de sûreté, notamment pour la détection de mouvement de foule sur un quai, ou dans une gare par exemple.

NI est lauréat du programme d’accompagnement Propulse de l’Agence pour l’Innovation dans les Transports.

Une appli d’IA générative par et pour la SNCF

Une application d’IA Générative, baptisée SNCF Groupe GPT, a été lancée en septembre 2023, puis présentée à des dirigeants.

Elle propose différents cas d’usage : lire, analyser ou générer des textes, interpréter et générer des images, intégrer des documents pour une analyse via l’IA, … etc.

L’outil repose sur les avancées des derniers modèles de langage IA, notamment OpenIA, et permet d’explorer les possibilités infinies de l’IA générative. Il est actuellement en phase de test auprès d’un échantillon de collaborateurs. Des parcours de prise en main de l’outil sont également mis en place dans les Lab 574 (voir encadré) pour accompagner les salariés dans une meilleure utilisation de l’IA.

L’amélioration de SNCF Groupe GPT doit permettre la réalisation de nouvelles tâches nécessitant le recours à la voix, à l’image, à la vidéo.

Un nouveau bilan environnemental numérique pour sensibiliser

Mon e.Carbone est une application développée par e.SNCF Solutions, disponible sur ordinateur et sur mobile, destinée à sensibiliser les collaborateurs de la SNCF aux enjeux de leur bilan carbone. Pour établir ce bilan environnemental numérique, Mon e.Carbone s’appuie sur l’utilisation du matériel électronique (ordinateurs, tablettes, smartphones), le volume de données stockées en ligne (documents et mails) et les impressions effectuées.

Si le coût environnemental des impressions est désormais bien connu, l’enjeu du stockage des données est moins bien intégré par les utilisateurs. Elles sont pourtant stockées dans des data centers très gourmands en énergie puisqu’ils nécessitent d’être refroidis en permanence. L’application propose notamment à l’utilisateur, la suppression de fichiers ou de mails en double.

L’application Mon e.Carbone est également disponible en open source pour des entreprises extérieures qui souhaiteraient déployer cette solution pour leurs collaborateurs.

Upply automatise la gestion du fret

Upply est une solution numérique lancée en 2018 par Geodis pour mettre directement en relation les expéditeurs, principalement des TPE et des PME, avec les transporteurs. Upply facilite la vie des petites et moyennes entreprises qui n’ont pas de services ou d’équipes dédiées, en automatisant la gestion du transport de marchandises.

Les clients ont accès à des milliers de transporteurs référencés et vérifiés par Upply. Pour les transporteurs, la plateforme offre la possibilité d’identifier facilement de nouveaux clients à leurs conditions (choix des lots et fixation du prix libre) et de sécuriser leur trésorerie (paiement à J+7 post livraison).

Actuellement accessible en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique, la plateforme devrait également être déployée en Italie d’ici à avril 2024 puis dans d’autres pays européens d’ici la fin 2025.

L’alerte train complet sur SNCF Connect

L’appli de vente de billets de la SNCF mais aussi des 30 réseaux urbains en France, et d’autres moyens de transport (VTC, taxis, vélo en libre-service) se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités.

Parmi elles, l’alerte Train complet lancée en décembre 2023. En s’appuyant sur l’analyse des données et en utilisant des algorithmes dédiés, l’alerte Train complet permet aux voyageurs qui n’ont pas trouvé de place dans le train de leur choix, d’être informés lorsqu’une place se libère. Alerté, le voyageur dispose alors d’un créneau d’achat limité, entre dix minutes et deux heures en fonction de la date de départ de son train, pour finaliser la réservation. Depuis son lancement, près de 300 000 alertes ont été créées et 84 % des voyageurs inscrits ont eu l’opportunité d’acheter une place qui s’était libérée.

La traduction automatique pour les JO

Comme son homologue d’Île-de-France la RATP, la SNCF a développé sa propre application de traduction. Testée pendant la coupe du monde de Rugby, Trad SNCF est un moteur de traduction automatique basé sur l’intelligence artificielle. Les agents peuvent le télécharger sur leur téléphone ou leur tablette afin d’informer les voyageurs ne parlant pas français.

TradSNCF est capable de converser dans 130 langues. Le travail d’apprentissage renforcé avec l’aide de l’IA sera mené sur les principales langues de l’olympisme : anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais, portugais, japonais, arabe, chinois, indonésien.

Les conversations ne sont pas enregistrées, et le traitement des données de traduction s’effectue à travers des plateformes installées au sein de l’Union Européenne, garantissant la protection des données personnelles des voyageurs et des collaborateurs.

Yann Goubin

Six Lab 574 pour tester

Les Lab 574 au nombre de six (Saint-Denis, Toulouse, Nantes, Lyon, Lille et Marseille) sont des lieux où les ingénieurs de la direction Numérique du groupe, testent, développent et inventent les technologies. de demain. Ce sont aussi des lieux de formation pour les salariés du groupe qui viennent découvrir ces nouvelles technologies.

Le nombre, 574, a été choisi en référence à la vitesse, en km/h (574,8 exactement), atteinte par un TGV lors du record de 2007.