Pour l’ancien ministre de l’Environnement, président de l’institut Momentum, cela ne fait aucun doute : la société que nous connaissons va s’effondrer. Et l’effondrement sera mondial. Les convictions des collapsologues font parfois frémir… et parfois sourire. Des responsables les prennent cependant au sérieux et se gardent bien d’écarter une hypothèse somme toute plausible. Le think tank de la SNCF, le Forum Vies Mobiles, a confié une étude à Momentum sur l’Ile-de-France en 2050, après l’effondrement. Entretien croisé avec Yves Cochet et Sylvie Landrière, codirectrice du Forum Vies Mobiles.

Villes Rail & Transports. Pourquoi avoir demandé à Momentum de travailler pour le Forum Vies Mobiles ?

Sylvie Landrière. Le sujet du Forum Vies Mobiles, ce ne sont pas les transports en tant que tels, c’est, plutôt : qu’est-ce que

Nous avons malgré tout décidé de réfléchir au futur. C’est pour cela que nous sommes très intéressés par la posture des collapsologues. Ils formulent une des hypothèses envisageables ; ce n’est pas la seule, mais nous la trouvons extrêmement plausible, au moins localement ou partiellement. Et ils ont le gros avantage de ne pas s’intéresser à une discipline mais à un système.

VRT. Et pourquoi faire un zoom sur l’Ile-de-France ?

S. L. Nous prenons le contre-pied de la tendance officielle du ministère de l’Equipement, qui voudrait qu’il n’y ait pas de limite : plus c’est concentré, plus c’est dense, plus c’est économique et plus c’est efficace… La densité humaine de Paris intra-muros est aujourd’hui la plus forte au monde, mis à part certaines villes indiennes ou indonésiennes au développement incontrôlé. Il est étrange que l’on veuille continuer à se densifier, alors que, au plan environnemental, il semble clair que ce système n’est pas résilient. Il y a trois ou quatre ans, quand il a neigé pendant quatre jours, les supermarchés ont été vides au bout de trois jours. Que se serait-il passé s’il avait continué de neiger ? Autre chose que les tenants de la densité refusent de prendre en compte : la moitié des habitants de l’Ile-de-France disent qu’ils veulent partir. Certes, nous répond-on, « ils ne partent pas… » En fait, ils n’ont pas vraiment le choix. Contrairement au discours qui veut qu’on doive toujours bouger pour s’en sortir, la réalité, en Ile-de-France, c’est qu’on est assigné à résidence. Quand on vit en couple, avec chacun un emploi, on est quasiment tenu d’y rester.

Toute cette construction, nous la questionnons. La concentration ne date pas de la mondialisation, mais on n’a jamais cessé de la renforcer. On prétend maintenant qu’elle serait réactualisée parce que Paris serait en concurrence avec Londres ou New York. Mais pourquoi ? Notre pays challenger préféré, c’est l’Allemagne qui n’a pas de mégalopole… Il y a un discours qui n’est pas questionné. Le métro de la SGP, par exemple, en s’accompagnant de nombreux programmes de construction, on voit bien quels problèmes il crée, moins quels problèmes il résout.

VRT. Yves Cochet, pourquoi ce programme de recherche vous intéressait-il ?

L’Ile-de-France est très vulnérable, justement parce qu’elle est très efficace. A 95 % elle dépend d’un oléoduc qui vient du Havre, et 95 % des transports en Ile-de-France sont basés sur le pétrole. Il y a les tramways, les métros, les trains, etc., mais les vrais transports de l’Ile-de-France, c’est le pétrole. C’était intéressant parce que c’est un travail pratique de spéculation. Jusqu’à présent, nous avons fait des livres de philosophes ou d’ingénieurs, sans vrai travail de terrain. Pour ce travail, nous avons discuté avec Vies Mobiles, mais aussi fait le tour de l’Ile-de-France, pour voir comment cela pouvait évoluer.

VRT. Comment avez-vous procédé pour bâtir votre scénario ?

Y. C. Nous sommes partis de cinq hypothèses. La première, c’est que nous sommes aujourd’hui 12 millions, et qu’en 2050 nous serons environ six millions.

La deuxième c’est que le travail, aujourd’hui surtout tertiaire, va beaucoup changer. Il y a 10 000 agriculteurs. Il y en aura sans doute un million et demi de professionnels, plus un autre million et demi de maraîchers amateurs… En ce qui concerne l’énergie nous pensons que les énergies disponibles seront trois fois moindres que ce qu’elles sont aujourd’hui, dans la mesure où il n’y aura plus ni nucléaire ni fossile.

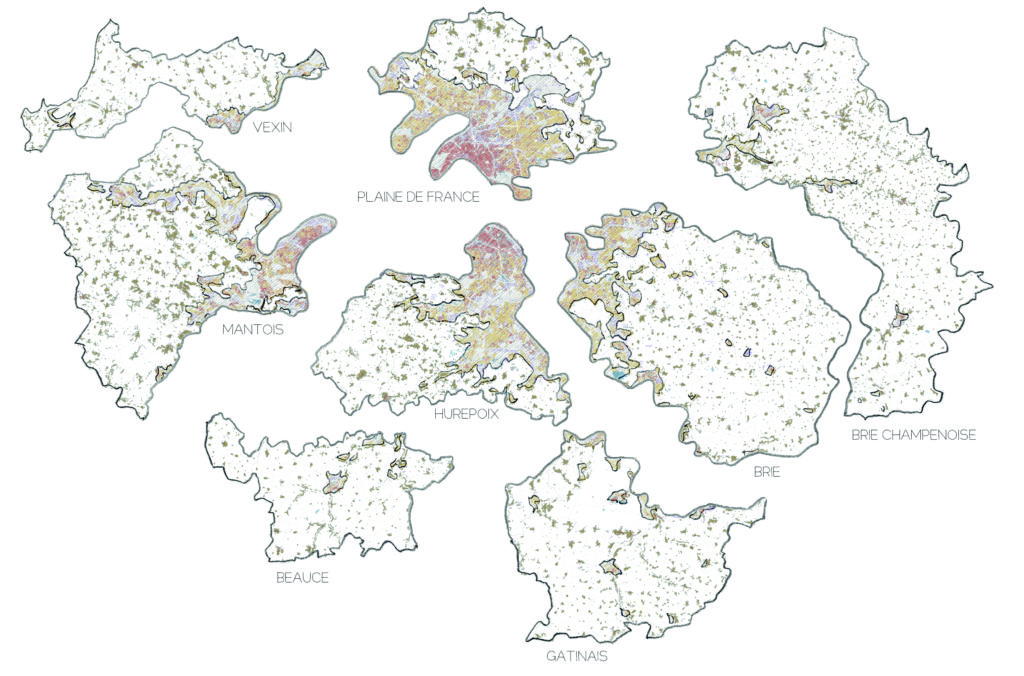

Il y a une hypothèse politique aussi : la base de la construction de l’Ile-de-France sera ce que nous appelons les biorégions. La région Ile-de-France en tant que telle ne sera plus. Il y aura huit régions. Paris sera découpé en tranches. Montparnasse par exemple sera rattaché au Mantois. C’est dans les biorégions que la vie personnelle et économique des gens sera décidée. La France une et indivisible aura plus ou moins disparu, de même l’Union européenne.

Enfin, la mobilité au sens transport ou déplacement va beaucoup diminuer, et nous allons en parler de façon plus détaillée.

VRT. Mais sur quoi pouvez-vous fonder de telles hypothèses ?

Y. C. Il y a une métahypothèse, c’est que toutes ces ruptures proviendront de l’effondrement systémique global. D’une catastrophe écologique généralisée et imminente. En 2030, 2035 ? On ne peut pas le dire à cinq ans près. Mais avant 2050. L’Ile-de-France sera impactée par un phénomène plus vaste qui concernera la planète entière.

VRT. Pourquoi une telle baisse de la population ?

Y. C. Les plus aisés auront trouvé refuge ailleurs. Les autres, il faut le dire, seront morts. Le seul événement comparable à ce grand effondrement dans l’histoire de l’humanité est la peste noire, quand l’Europe a perdu en quatre ans la moitié de sa population passant de 50 millions d’habitants en 1348 à 25 millions en 1352.

Nous ne sommes pas des prophètes, des devins, des Nostradamus. Mais, si au lieu de 7,5 milliards d’habitants sur Terre il n’y en a plus que trois milliards, si, au lieu de 500 millions de personnes en Europe il n’y en a plus que 200 millions, la vie ne peut pas être la même que maintenant. Elle aura beaucoup changé, notamment en matière de sustentation de la vie elle-même, par l’énergie ou l’alimentation. Les deux matériaux de base de toute vie civilisée. Entre la démocratie et la barbarie disait Churchill, il y a cinq repas. Après, c’est le pillage des magasins…

VRT. Que sera dans votre hypothèse la mobilité francilienne en 2050 ?

Y. C. Il y a aujourd’hui 5,5 à 6 millions de véhicules thermiques en Ile-de-France. En 2050, on serait plutôt autour de 100 000. Environ 90 000 véhicules essentiellement mus par le biogaz – le gazogène comme on disait pendant la seconde guerre mondiale – et peut-être 10 000 véhicules électriques, mais pas plus.

Il y aura un grand développement de l’agriculture locale, et les résidus seront transformés par des méthaniseurs localement, à la ferme. On se servira de voitures qui seront un peu le résidu de l’effondrement thermo-industriel, comme font les Africains ou les Cubains, qui récupèrent de vieilles voitures. Il n’y aura pas de pétrole, on pourra les faire fonctionner au gazogène, comme fonctionnent d’ailleurs aujourd’hui certains véhicules au GPL.

VRT. Comment peut-on se passer d’automobiles ?

Y. C. On peut économiser quelque 10 % des déplacements motorisés, par la sédentarité : on ira beaucoup moins au bureau. 20 % le seront par la marche et 20 % par la bicyclette, 10 % avec le cheval individuel, 20 % avec les fiacres, les coches hippomobiles. Et le reste se fera avec les transports en commun, les tramways, les TER. Les 100 000 voitures dont on parlait seront réservées essentiellement au transport régalien, la sécurité, la santé, les secours, les pompiers. Plus personne n’aura une voiture chez soi.

VRT. Vous dites, nous ne sommes pas des Nostradamus, mais ce discours prête le flanc à une telle attaque…

S. L. Il a certains retours en interne, en externe, disant : je croyais que vous étiez raisonnable… Nous, nous n’avions pas fait forcément l’hypothèse de l’effondrement. C’est celle des chercheurs de Momentum. Par contre, nous avons fait un diagnostic. Et il y a une zone de partage du diagnostic avec les collapsologues. Non seulement aujourd’hui rien n’est fait pour changer mais de plus, on continue de prôner l’augmentation extrêmement rapide des déplacements. J’ai demandé à l’économiste Yves Crozet de faire l’historique des distances de déplacement ; jusqu’à la découverte du premier puits de pétrole, on n’a jamais fait plus de 4 km par personne et par jour. Aujourd’hui nous en sommes à 40 en France et 80 aux Etats-Unis. Et les projections de trafic sur le futur montrent le maintien d’une croissance forte, en particulier avec le transport aérien…

Tout le monde a le développement durable à la bouche, mais il n’y a nulle part de politique d’évitement des déplacements. Nous avons regardé les politiques d’une quinzaine de pays dans le monde, des plus développés aux moins développés. Aucun pays ne va dans le sens d’un évitement. Tous essayent d’augmenter les déplacements. Or, les déplacements ne sont pas un objectif en soi. Ils sont un moyen d’obtenir des choses. D’où la nécessité d’avoir une approche systémique.

Nous sommes tout à fait demandeurs d’autres hypothèses que l’effondrement. Mais, si on continue à défendre l’idée qu’il faut développer les déplacements, partout sur la terre, rendre l’Ile-de-France encore plus grosse, encore plus dépendante, l’effondrement est possible. L’écart entre le Forum et Momentum, c’est que pour Momentum l’effondrement est certain, pour le Forum il est possible, plausible au moins localement au moins partiellement, comme en Ile-de-France. Mais on peut encore inverser la folie de la densité et de la taille.

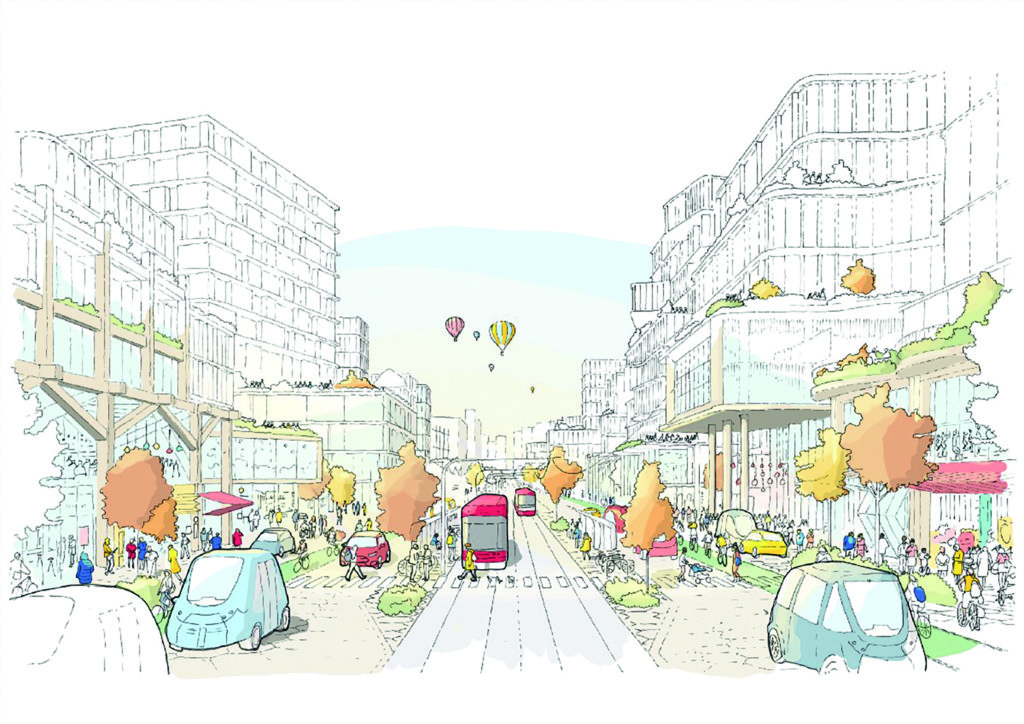

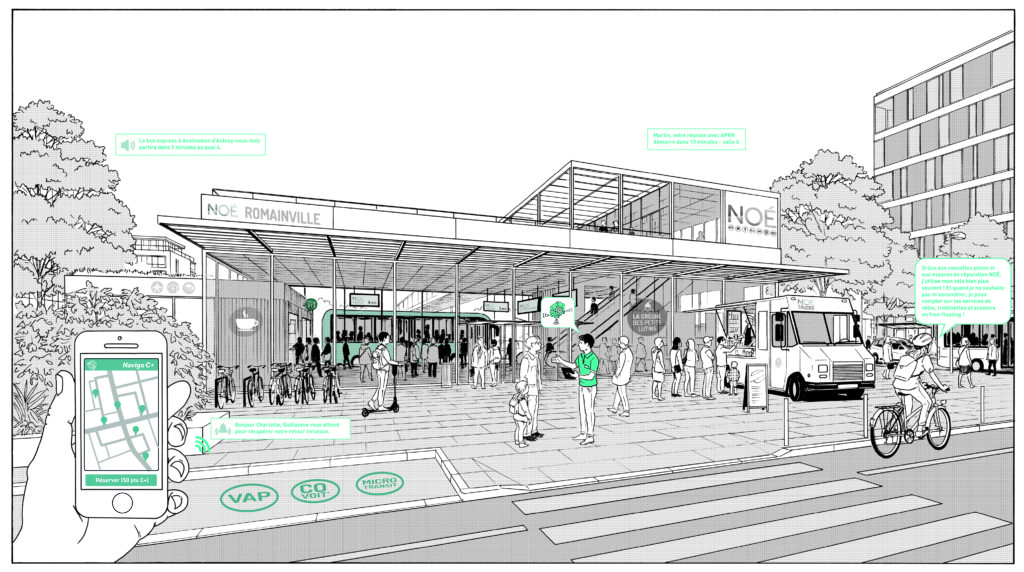

Y. C. Mais voyez le Grand Paris, pas seulement le métro, tout le projet de métropolisation mondiale de l’Ile-de-France, c’est une folie ! L’empreinte écologique de l’Ile-de-France est déjà dix fois supérieure à sa surface. Il faut imaginer les hectares fantômes que cela représente, pour l’alimentation et l’énergie qu’on doit aller piquer ailleurs. L’Ile-de-France est un trou noir qui attire des richesses qui ne sont pas sur son territoire.

VRT. Mais vous-même, Yves Cochet, vous n’avez pas la crainte d’être pris pour une sorte de gourou ?

Y. C. On est un peu considérés par certains comme des zozos radicaux, pessimistes, etc. Nous avons discuté avec l’IAU [Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France], avec d’autres, avec des ingénieurs. Mais on tient à notre hypothèse principale qui est l’effondrement. Et je sens depuis un an de la part des pouvoirs publics, des entreprises ou des médias un intérêt pour savoir ce qu’est la collapsologie ou l’effondrement.

S. V. Même en mettant de côté l’hypothèse de l’effondrement, on se dit : le secteur des transports étant le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France, l’étude prend au sérieux le fait que l’on veut lutter contre les émissions. Donc on va vouloir diminuer les déplacements, changer d’échelle de dépendance pour les territoires, réconcilier la géographie humaine avec la géographie physique. Si Paris est là où il est, c’est, comme pour la plupart des grandes villes, parce que ces endroits ont grossi près de terres productives. On va tenter de dépendre moins d’approvisionnements lointains, pour aller vers des territoires plus autosuffisants. Il y a moins de monde, on vit plus localement. Cela ne veut pas dire qu’on ne bouge pas, mais on va lentement, comme on le faisait avant. Si on pousse les hypothèses jusqu’au bout, en 2050, il n’y a plus d’aller-retour Paris – Thaïlande en avion, on peut avoir, comme le suppose le rapport, un crédit mobilité, on est rationné, on a le droit à tant de kilomètres par an, etc.

VRT. A la SNCF y a-t-il des gens qui s’intéressent à cette étude ? Qui peuvent la reprendre ?

S. L. Il faut remercier la SNCF de poser des questions comme celle-là. Cela dit, comme entreprise elle est structurellement prise dans des règles qui ne dépendent pas d’elle. Le vrai sujet, ce n’est pas l’entreprise ferroviaire, c’est la LOM qui, en aucun cas, ne prévoit la moindre politique d’évitement des déplacements carbonés. C’est ce qu’on attendrait d’une telle loi et, même que c’en soit la direction principale…

VRT. Comment, alors que le cap est mis sur la croissance, peut-on changer de façon d’apprécier la performance d’une entreprise ?

S. L. Ce n’est pas à la SNCF de le faire seule. Mais il y a en ce moment toute une réflexion sur la façon de prendre en compte le souci écologique en comptabilité. Il y a près d’une dizaine de thèses en cours sur le sujet, autour du professeur Jacques Richard.

VRT. Yves Cochet, espérez-vous être entendu ?

Y. C. Il y a des gens que cela intéresse. Dans les ministères il y a même plein de gens qui sont sur la ligne de ce qu’on dit.

En décembre 2018, nous avons présenté notre rapport à l’Ademe d’Ile-de-France. Même Entreprises pour l’environnement, qui regroupe les plus grosses boîtes françaises et qui est productiviste à fond, a un projet Zen 2050, comme zéro émission nette en 2050. Et l’association a demandé à des instituts, dont Momentum, de leur faire un projet. Ils ne nous ont pas retenus, mais ils nous ont auditionnés.

Chacun est engoncé dans une structure mais individuellement, dans des ministères, il y a des chefs de service, des directeurs, qui nous écoutent. Même des gens de Bercy se disent, et s’ils avaient raison ?

Propos recueillis par François DUMONT

Commentaire

A quelque chose malheur est bon

La recherche de l’institut Momentum repose paradoxalement sur une vision optimiste de l’avenir. Certes elle suppose une diminution de moitié de la population, à l’issue de catastrophes qu’on n’ose imaginer. Elle suppose aussi une baisse des deux tiers de notre consommation énergétique. Mais, pour Yves Cochet, cette façon de recommencer à vivre après un effondrement qu’il juge inéluctable est désirable. Ou, comme le dit Sylvie Landrière « ce n’est pas le scénario qui est pessimiste c’est la façon d’y parvenir ». Echapper à la catastrophe, selon Momentum ne pourrait se faire « qu’au prix de l’abandon du mode de vie extravagant et inique des deux milliards d’habitants les plus énergivoraces de la planète. A cet abandon, à ce jour, personne n’est disposé, malgré les analyses et les propositions des écologistes depuis quarante ans et malgré les signes avant-coureurs des catastrophes ».

L’effondrement apparaît comme une révélation brutale de ce que notre façon de vivre est intenable. La révélation c’est le sens premier de l’Apocalypse. Elle est le moment de vérité. Momentum.

Le travail se réclame d’une méthode de backcasting « dont l’application stricte », dit en avertissement un résumé du rapport « conduirait à décrire la société rêvée pour 2050 puis les étapes nécessaires pour y parvenir ». Ce qui n’est pas tout à fait le cas. On dirait plutôt que l’annonce de la catastrophe inéluctable peut atténuer celle-ci si l’on s’y prépare.

De cette disparité d’approche, naît un objet au statut un peu étrange, qui situe sur un même horizon un avenir désirable et une catastrophe imminente. Quelque chose qui serait à la fois une dystopie et une utopie. Un monde à la Philip K. Dick dont les survivants à la catastrophe seraient heureux…

La « métahypothèse » d’un Grand effondrement est ce sur quoi repose l’ensemble des recherches de Momentum. Yves Cochet ne s’en est pas expliqué lorsque nous l’avons rencontré. Il préfère, dirait-on, tenter de convaincre les acteurs franciliens de la pertinence de son scénario, pour « construire un avenir viable, et même désirable, compte tenu de cet extérieur mondial assez contraint », dit pudiquement le rapport. Il espère présenter le rapport à la rentrée à Valérie Pécresse ou à Anne Hidalgo. Il prépare une version plus grand public du rapport Biorégions 2050. Sur la « métahypothèse » fondatrice, on regardera sur Youtube la conférence qu’il a donnée devant l’Ademe en décembre dernier.

F. D.