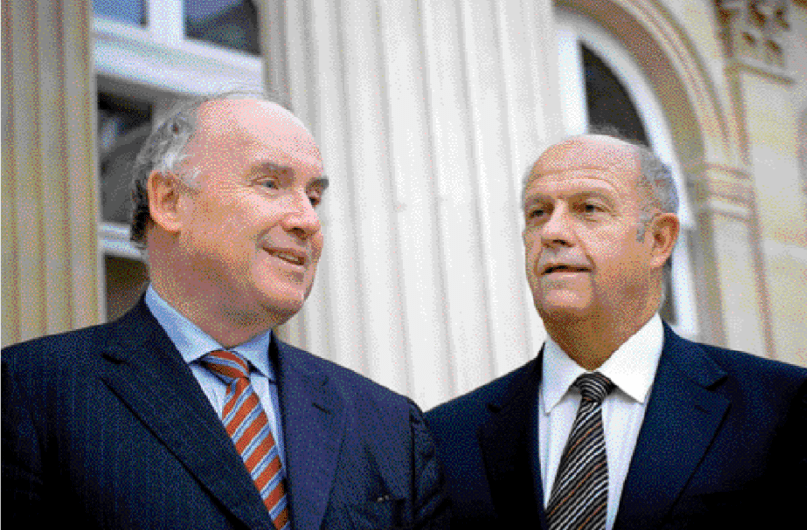

C’est parti pour le prolongement de la ligne E. La plupart des marchés de génie civil du tunnel et celui de Nexteo ont été attribués et l’appel d’offres pour les futurs trains est en cours d’examen Pour la première fois dans l’histoire de la SNCF, son plus grand projet est francilien. Pour l’occasion, ce n’est pas un, mais trois grands témoins qu’avait invités le Club Ville, Rail & Transports : Xavier Gruz, directeur d’Eole et de Nexteo, Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien et Didier Bense, directeur général SNCF Réseau Ile-de-France. Tout droit mis (aimablement) à la question par deux présidents d’association, Jean-Yves Durance, de l’Aude (Association des utilisateurs de La Défense) et Marc Pélissier (Association des usagers des transports-Ile de France). Et par une assistance quasiment passionnée par le sujet.

En décembre 2008, Jean-Yves Durance au nom de l’Aude, l’Association des utilisateurs de La Défense, avait écrit à Nicolas Sarkozy, alors président de la République, pour soutenir le projet de prolongement d’Eole à l’ouest. L’environnement, se souvient-il, était franchement hostile : « Christian Blanc, secrétaire d’Etat au Grand Paris, avait dit : jamais ; Sophie Mougard avait dit : pas avant 2035, 2040, on verra. »

La décision a été prise de lancer le projet. Ce fut un choix politique de Nicolas Sarkozy, car « le quartier d’affaires de la Défense était en difficultés à cause des transports ». De fait, selon le président de l’Aude, « à Londres, Canary Wharf s’est développé avec la Jubilee line. Et la Défense, en un premier temps, a commencé à se développer avec le RER A et le prolongement de la ligne 1 ». Le prolongement d’Eole à l’ouest va représenter pour le quartier d’affaires une nouvelle étape. Pour le président de la CCI des Hauts-de-Seine, l’essentiel est acquis. Ce qui n’empêche pas de se demander où en sont les financements et quels sont les délais.

La convention de financement est un feuilleton dont on peut faire grâce des épisodes. A l’heure où nous débattions, elle n’était pas signée et, à l’heure où nous paraissons, elle ne devrait pas l’être encore. Mais plus personne ne semble vraiment inquiet. D’ailleurs, sans hésiter, à la question de savoir si les financements nécessaires à la réalisation du projet sont acquis, Didier Bense, directeur général de SNCF Réseau en Ile-de-France, répond par l’affirmative. C’est tout de même une facture de 3,5 milliards d’euros qu’il faut régler, auxquels il faut ajouter le système d’exploitation Nexteo. Evoquant l’apport d’1,5 milliard du contrat de plan Etat-région, autant de la Société du Grand Paris, tandis que les collectivités apporteront 475 millions, SNCF Réseau 250 millions et le Stif 80 millions pour la partie embarquée de Nexteo. Didier Bense affirme : « Le compte y est. »

Sur les délais de mise en service, en revanche, ce qui est tout de même l’essentiel, les utilisateurs – qu’ils représentent les entreprises de la Défense ou les simples usagers – sont impatients. Les usagers, parce que le RER A a bien besoin d’être secouru. Les entreprises parce que, comme dit Jean-Yves Durance, la réalisation de ce projet est très attendue par les milieux d’affaires de la Défense. « Beaucoup d’investisseurs attendent de connaître la date d’arrivée d’Eole. La saturation actuelle des transports fait que beaucoup craignent l’arrivée de nouvelles tours, et donc de nouveaux voyageurs. Les tours à livrer sont en finalisation, il ne devrait plus y en avoir d’autres avant 2020, mais chaque année supplémentaire créera une difficulté. »

Urgence donc, mais sur la date, aucun des responsables de la SNCF ne peut s’avancer. En fait, il n’y a pas de mystère. Ce n’est un secret pour personne que la date de mise en service officielle, 2020 pour la ligne en tunnel jusqu’à la Défense et Nanterre, 2022 pour le projet complet jusqu’à Mantes-la-Jolie, ne peut pas être tenue. Mais le Premier ministre s’y est encore référé en février dernier, en inaugurant Rosa-Parks, et en annonçant 500 millions de mieux de la SGP pour mettre en route le projet… On peut penser que la « vraie date » sera fixée au moment de signature de la convention. Quelques indications ? « Le projet a bougé depuis 2014, mais pas autant qu’on le souhaitait. Par conséquent le calendrier définitif n’est pas encore affichable », dit Didier Bense, qui précise : « Nous avons beaucoup de pressions et pas intérêt à musarder. Mais il faut qu’on entre dans le dur avec les fournisseurs de génie civil pour pouvoir poser un calendrier qui sera forcément décalé par rapport à celui annoncé en 2015. » Ou comme dit Xavier Gruz, directeur d’Eole et de Nexteo, la date de 2020 pour le tunnel « était prévue selon l’hypothèse d’une convention signée en 2014. Nous sommes en 2016 et elle n’est pas encore signée ».

A chacun de conclure. Autant prendre de la hauteur. « C’est impressionnant la vitesse à laquelle nous sommes passés sur ce projet du scepticisme à l’impatience, affirme Didier Bense. Eole est une œuvre majeure. Le besoin est reconnu, pris en compte et les financements sont là. Le monde industriel s’organise pour nous aider à produire. Il faut bien mesurer ce qui s’est passé et le fait que l’on soit déjà presque passé du rêve à la réalité. »

Donc, plus personne n’en doute, on verra bien Eole aller jusqu’à Mantes-la-Jolie. Tout sera-t-il résolu pour autant ? Marc Pélissier, président de l’AUT-IDF en doute : « L’un des objectifs d’Eole est de décharger la ligne A de 12 %. Cela fera du bien, mais cela veut dire qu’on retrouvera, une fois le projet réalisé, la situation de 2010. Eole est un projet nécessaire, mais il ne faut pas que cela devienne un prétexte pour continuer à implanter des bureaux à la Défense ou à Nanterre, parce que la décharge sera relativement limitée et qu’ensuite on aura exploité toutes les possibilités de décharge du RER A. Et sur la ligne E, elle-même, n’y a-t-il pas un risque de saturation d’ici 15 à 20 ans ? », s’interroge-t-il.

« La nouvelle ligne ne sera pas saturée à son lancement », répond Alain Krakovitch, tout en ajoutant : « Tout ne va pas s’arrêter avec Eole. Nous ne devons pas cesser d’avoir des projets pour désaturer le réseau. C’est pour cela que nous commandons des rames à deux niveaux. C’est une course contre la montre, ce n’est pas facile, mais nous sommes dans une perspective d’amélioration de la capacité. »

Le directeur général Transilien ajoute qu’Eole aura un effet sur le RER A, mais aussi sur le B ou le D, pour les voyageurs venant du nord qui pourront aller en direct de Magenta-Gare-du-Nord à La Défense sans aller chercher la correspondance à Châtelet. Et sans prendre le tunnel saturé Gare-du-Nord – Châtelet.

Marc Pélissier s’inquiète encore : « Aujourd’hui la ligne E fonctionne bien. Nexteo va certes apporter une innovation, mais tous les trains seront interdépendants et il y a encore des points durs sur la ligne E à l’est comme à l’ouest. La complexité de l’exploitation restera présente, y aura-t-il un engagement sur la régularité de la future ligne E, car il serait mal vécu par les usagers de cette ligne que son prolongement soit synonyme de dégradations. »

Le directeur général de SNCF Transilien tente de le rassurer : « Nous allons mettre les relations à niveau sur la J5 [ligne Saint-Lazare – Mantes-la-Jolie qui va être reprise par Eole, NDLR]. Nous n’y subirons plus le vieillissement de l’infrastructure et nous aurons du matériel neuf, ce qui apportera de la régularité. La ligne H, par exemple, n’aurait pas significativement gagné en régularité sans l’arrivée du Francilien. De plus, le mode d’exploitation “en peigne” permettra d’éviter des erreurs faites dans le passé, puisque nous limiterons la longueur des lignes en créant deux demi-lignes. S’il n’est pas possible d’annuler toutes les difficultés, le fait d’avoir du matériel neuf, et un mode d’exploitation nouveau permettra d’améliorer le service. »

Qui plus est, Nexteo, le nouveau système d’exploitation confié à Siemens permettra l’automatisme, le contrôle et la supervision des trains sur le tronçon central de la ligne E, à l’instar de ce qui se fait pour les métros. « Nexteo garantira la fiabilité du service sur le tronçon le plus chargé et permettra de faire circuler entre Nanterre et Rosa-Parks jusqu’à 28 trains par heures », précise Didier Bense, avant qu’Alain Krakovitch ne rappelle : « lors de sa mise en service on sera à 22 trains, ce qui est le maximum de la capacité sur la ligne Est. Il faudra réaliser des travaux pour pouvoir l’augmenter » sur des parties encadrantes.

Si Nexteo est conçu pour la ligne E, le système sera disponible pour équiper d’autres lignes de Transilien. « Nous menons une réflexion sur l’équipement de toutes les lignes lors de l’arrivée de nouveaux trains », assure Xavier Gruz. Le Stif, dans son programme de renouvellement des trains, veut faire évoluer très vite le matériel du RER D. Ce RER pourrait bénéficier très vite de cet outil qui ne peut être implanté que sur de nouvelles rames. A terme Nexteo pourrait bénéficier à toutes les lignes de RER. « Eole sert de laboratoire, c’est un incubateur », commente Didier Bense qui ajoute qu’en attendant un renouvellement du matériel sur les autres lignes, « la modernisation d’Eole profitera notamment à la gare Saint-Lazare, qui avec 450 000 passagers par jour est saturée ». Grâce à Eole, Saint-Lazare pourrait voir le nombre de ses trains et de ses voyageurs baisser de 11 %. Ce qui fait dire à Alain Krakovitch : « Eole va tirer toute l’Ile-de-France, avec Nexteo et un nouveau matériel qui seront la vitrine et le moteur de toute la région. Ce projet on ne va pas le faire en séquentiel, mais en parallèle. Ce que nous apportera Eole on va l’utiliser de suite sur les autres lignes. »

Malgré toutes les promesses d’amélioration de service de la future ligne E, la secrétaire générale de l’Aude, (Stéphanie Fournier), critique : « Eole, c’est très beau, mais cela ne réglera pas tout. Il y a 160 000 salariés qui vont travailler à la Défense et qui sont confrontés chaque jour à des dysfonctionnements. Certaines lignes offrent des conditions de voyage qui ne sont pas dignes de la France. » Ce qu’Alain Krakovitch reconnaît : « Je comprends votre impatience et votre agacement. La situation actuelle du transport ferroviaire en Ile-de-France est le résultat de la politique des transports menée pendant trente ans en France. On y a privilégié le TGV par rapport aux lignes de banlieue. On réagit enfin, mais il faudra du temps pour que les choses s’améliorent pour les usagers. Nous sommes conscients des problèmes, mais la rénovation du réseau d’IDF et du matériel va prendre dix ans. On ne peut pas régler en deux ans trente ans de sous-investissements. Il faut du temps pour rattraper le retard pris. »

Valérie CHRZAVZEZ-FLUNKERT

Petit rappel pour ceux qui n’ont pas tout suivi

La ligne E a commencé à circuler en 1999. Première phase, qui aura donc attendu une bonne vingtaine d’années pour que soit réalisé le complément à l’ouest qui lui donne tout son sens. La nouvelle ligne de RER permettait alors de relier l’est de l’Ile-de-France avec le centre de Paris. Ce qui a nécessité la création de deux nouvelles gares parisiennes : Haussmann-Saint-Lazare et Magenta. Quelques années plus tard, après bien des rebondissements, son prolongement est enfin décidé.

Une troisième gare a été construite : Rosa-Parks, mise en service le 13 décembre dernier, entre les gares de Pantin et Magenta. Ce sera le terminus de la future branche ouest d’Eole qui ira donc de Mantes-la-Jolie à Rosa-Parks.

La ligne E, aujourd’hui terminus à Haussmann-Saint-Lazare, se prolongera sur 8 km de tunnel à 30 m de profondeur, pour arriver à la porte Maillot, où la quatrième gare parisienne d’Eole sera créée. Cette nouvelle gare sera connectée avec la ligne 1 du métro, le RER C, en correspondance avec le tram T3. Elle bénéficiera d’une verrière et sera éclairée par la lumière naturelle. Au-delà, la ligne progressera, toujours en tunnel, pour rejoindre la Défense où une autre gare sera implantée sous le Cnit. Cette gare cathédrale, avec de grands espaces, facilitera la correspondance avec la ligne A du RER, la ligne 1 du métro, le Transilien, le Tram T2, et plus tard la ligne 15 du Grand Paris. Le tunnel se poursuivra ensuite pour émerger à Nanterre où sera bâtie la dernière gare d’Eole, qui sera le terminus de la branche est. Elle permettra la connexion aux lignes 15 et 18 du futur Grand Paris Express. La ligne E rejoindra ensuite les lignes existantes de la ligne J, Mantes via Poissy, grâce à un ouvrage d’art traversant la Seine, et ce sont 47 km de voies qu’il est prévu de moderniser progressivement en direction de Mantes-la-Jolie. Sur le trajet les gares également seront modernisées, afin d’y créer plus de services et de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. A terme la ligne E remplacera définitivement la ligne J. Une fois finalisée, Eole sera la ligne la plus connectée d’Ile-de-France, puisqu’elle le sera avec tous les RER, presque tous les Transiliens, la majorité des lignes de métro, mais aussi les lignes 15 et 18 du Grand Paris Express. Eole contribuera donc à améliorer l’ensemble des transports d’Ile-de-France.

Lorsque l’intégralité des travaux aura été réalisée, la ligne E aura été prolongée sur 55 km vers l’ouest, 8 km d’infrastructures auront été creusées entre Haussmann-Saint-Lazare et Nanterre-La Folie, 47 km de voies auront été rénovées et réaménagées entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, trois nouvelles gares créées et un système innovant d’exploitation aura été mis en place. Baptisé Nexteo, il permettra de faire circuler jusqu’à 28 trains par heure entre Nanterre et Rosa-Parks. En plus d’offrir une liaison de qualité, Eole permettra la désaturation des RER A, B et D et de la gare Saint-Lazare, d’assurer un meilleur maillage du réseau francilien et de réduire les temps de parcours des 620 000 voyageurs jours qui l’utiliseront lors de sa mise en service. On peut donc parler d’un chantier pharaonique. Ce qui explique qu’il ait fallu du temps pour convaincre les décideurs et les investisseurs de donner leur feu vert. Mais cette fois, c’est fait. Même si la convention de financement tant attendue n’est toujours pas signée. Fin 2015 les premiers travaux d’Eole ont débuté.

V. Ch.

Questions pour un futur champion

Parce que c’est un projet hors normes, Eole a suscité de nombreuses questions lors de cette rencontre du Club VR&T :

L’exploitation en recouvrement qui sera mise en place sur la ligne E pourrait-elle être généralisée ?

« C’est la bonne solution d’exploiter par demi-ligne, j’en suis convaincu… mais cela demande d’être prévu au début du projet », dit Alain Krakovitch. Pour réaliser une telle exploitation sur la ligne D, par exemple, il faudrait que l’on puisse prévoir des retournements à Saint-Denis et Maisons-Alfort, à l’instar de ce qui se fera sur la ligne E à Rosa-Parks et Nanterre… ce qui n’est pas possible. Il faudrait en outre une capacité dans le tunnel qui soit deux fois celle qu’on y a aujourd’hui, puisque, par définition, l’exploitation en peigne est deux fois plus consommatrice de sillons sur le tronçon central qu’aux extrémités. D’où sa conclusion : « On doit réfléchir à des évolutions des lignes pour les simplifier. Les lignes de RER actuelles sont trop complexes, à la fois par leur longueur et le nombre de bifurcations. »

A ceux qui s’inquiètent d’une possible saturation de la gare d’Haussmann-Saint-Lazare dans le futur, gare déjà bien chargée, Xavier Gruz répond : « C’est peu probable, puisqu’en prolongeant la ligne on limitera l’effet terminus. En revanche la gare de Magenta va prendre une dimension supplémentaire, à laquelle nous allons apporter des réponses, notamment en renouvelant les escaliers mécaniques pour en augmenter le débit. »

A Marc Pélissier qui demande : « Aurez-vous les rames nécessaires dans les temps pour ce projet et que deviendront les anciennes rames de l’actuelle ligne E ? » Alain Krakovitch répond : « L’appel d’offres des rames est en cours. Il devrait être notifié en novembre 2016 et concerne 71+53 rames. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur les délais de livraison du matériel roulant. Les deux premières rames arriveront en 2020, elles seront suivies de 18 en 2021, de 36 autres en 2022, puis ce sera un cycle de 68 rames par an pour atteindre 124 rames. L’ensemble de la ligne sera homogène, ce qui jouera sur sa performance et permettra d’atteindre les objectifs fixés. » Quant aux actuelles rames en services sur la ligne E, des propositions devaient être faites au Stif sur leur réutilisation. Un petit casse-tête, soit dit en passant.

Quid des moyens humains de la SNCF ? Didier Bense reconnaît qu’il y a beaucoup de projets en Ile-de-France, dont Eole et CDG Express, et que la priorité de la SNCF est la régénération, mais que l’entreprise fait face : « On avance sur trois pieds : en cherchant à améliorer la productivité, en externalisant et en mettant en place des partenariats industriels, mais il faudra aussi augmenter nos ressources internes, pour la sécurité, le pilotage… Il nous manque 250 à 350 personnes pour assurer notre programme de 2017. » Pour Eole, la SNCF externalise certaines prestations, en recourant à Sferis, filiale de la SNCF.

Comme nous sommes toujours en état d’urgence, la question de la sûreté d’Eole a été posée. « La sûreté est un sujet sur lequel nous travaillons en étroite relation avec les services de l’Etat, rappelle Xavier Gruz. Pour Eole nous avons une grosse question de sûreté, parce que nous allons dans des bassins de population sensible et que dans certains quartiers cela peut poser des questions de comportement ou d’incivilité. Nous allons y travailler, d’autant que les incivilités peuvent aussi jouer sur la régularité. » Alain Krakovitch précise : « Eole profitera des tests de vidéo automatique menés dans deux gares, Saint-Denis et Bibliothèque-François-Mitterrand. Nous avons 8 000 caméras dans les gares. Il ne peut pas y avoir un agent derrière chaque caméra. Nous travaillons avec des start-up pour déterminer des alertes automatiques lorsqu’elles détectent des mouvements de foule anormaux ou des bagarres. Eole profitera de cette évolution technologique. »

Y aura-t-il des commerces dans les gares ? Lors de l’inauguration de Rosa-Parks, Valérie Pécresse a posé la question qui fâche : où sont les commerces ? De fait, il n’y en a pas. Les conceptions de Jean-Marie Duthilleul, architecte de la SNCF, en faveur des gares monuments ou des gares cathédrales ont été attaquées à l’occasion. Alain Krakovitch explique que l’affaire est un peu plus compliquée. Et le fait de façon d’autant plus détachée qu’il n’est pour rien dans la conception de la gare qui remonte d’ailleurs au temps de la séparation RFF-SNCF. « A l’époque où elle a été conçue, il était très difficile de faire venir des commerces dans les gares. Très peu de concessionnaires étaient intéressés. On faisait des coques qui restaient vides. Donc, on n’a pas fait de coque. Résultat : on n’a pas de commerce. » Pour Eole, la SNCF a tiré les leçons. Et, la future gare de Nanterre, « post-Rosa-Parks » aura des commerces. Porte-Maillot aussi, moins que la SNCF ne l’aurait voulu, la gare devant rentrer au chausse-pied dans un espace comme on dit très contraint. Mais, à La Défense, gare Duthilleul et gare cathédrale, les commerces seront là. Il faut dire que la gare sera sous le Cnit : Unibail, son propriétaire, s’y entend dans la rentabilisation des espaces.

Le métro a des portes palières, qu’en sera-t-il d’Eole ? La SNCF teste un système de portes palières qu’on peut dire légères, mais le système n’est pas envisagé pour Eole. Même si la ligne doit disposer d’un parc homogène, en un premier temps cohabiteront des rames anciennes et les futurs RER 2N NG. Ce qui ne permet pas la pose de portes palières.