La smart City serait-elle passée de mode ? L’idée de ville intelligente fait moins parler d’elle. On ne s’en plaindra pas. Il est temps de sortir des gadgets numériques connectés pour déployer des outils répondant aux enjeux sociétaux afin qu’ils aident à relever les enjeux colossaux du réchauffement climatique. La clef réside dans les dispositifs de coopération entre acteurs publics et privés.

Par Jean Coldefy

Après avoir fait dans les années 2010 la une des journaux et être l’objet de nombreux prix, la smart city aurait-elle aujourd’hui fait long feu ? Cette promesse d’une ville pilotée par la technologie, concept proposé à l’origine par IBM et Cisco, n’est jamais vraiment devenue une réalité et les deux principaux protagonistes ont semble-t-il jeté l’éponge. Dès l’origine des voix s’étaient émues en France d’une privatisation de la ville (cf. par exemple l’article de la revue Esprit de mars 2011, d’Isabelle Baraud-Serfaty). D’autres s’élevaient contre une déshumanisation possible de l’urbain par la technologie. De fait les débats sur les possibles acceptions de ce que pourrait être une smart city ont montré rapidement les ambiguïtés du terme :

- La smart city des grands groupes américains était une prolongation de leur propre logique d’organisation : un poste central de commande et de reporting, alors que le propre d’une économie de marché et d’une ville est justement de reposer sur des millions de décisions décentralisées, ce qui rend le système plus résilient d’ailleurs. Cette promesse d’une ville pilotable est certainement séduisante pour des politiques mais irréaliste et orthogonale avec ce qui fait une ville. Sans doute le goût français pour la centralisation des pouvoirs a-t-il été propice à cette vision qui n’a pas résisté longtemps à la réalité.

- Une ville optimisée par l’instrumentation de ses fonctions servicielles publiques : mobilité, gestion des déchets, gestion de l’eau, … c’est sans doute dans cette acception que les progrès les plus importants ont pu être constatés. La promesse n’a cependant pu être totalement tenue par méconnaissance de l’organisation des villes et les impacts financiers et organisationnels de ces technologies, mal pris en compte, et en décalage avec les ressources mobilisables. Par ailleurs, le numérique s’adressant à l’individu, il peut y avoir des logiques contradictoires entre l’optimisation d’activités individuelles et la préservation des biens communs. L’exemple le plus typique est celui de Waze, qui envoie le trafic routier dans des zones où il n’a rien à y faire, pour faire gagner du temps aux individus (la ressource rare par excellence dans une société d’abondance) dans une quête de vitesse que rien ne devrait refréner. Entre service à l’individu et préservation des biens communs, le numérique choisira toujours le premier, parfois au détriment du second. L’intérêt général n’est pas la somme d’intérêts individuels, le numérique l’illustre parfaitement.

- Une ville plus accessible et participative par le déploiement d’objets connectés : l’idée était de coconstruire la ville par le déploiement d’applications permettant de signaler telle ou telle difficulté, d’accéder à des informations via des tags disposés dans la ville. Cette vision d’une ville société de services pose de réelles difficultés dans sa conception du rapport que devrait entretenir les habitants avec leur cadre de vie et la collectivité au sens large. Entre consommateurs de la ville et citoyens acteurs où placer le curseur ? Enfin, le numérique est-il l’outil le plus adapté pour une ville plus participative ? On peut en douter au vu des retours d’expérience.

Aujourd’hui les termes à la mode ne sont plus smart city ou objets connectés, mais data, big data, blockchain, IA. Nous restons dans le même champ lexical et les mêmes catégories de pensée. Le contexte a cependant radicalement changé en 10 ans : le réchauffement climatique, défaillance majeure de l’économie de marché, est une exigence de long terme qui s’impose à nous. Nous avons l’impératif de décarboner nos modes de vie dans les deux à trois décennies qui viennent. Au-delà du marketing, la smart city et ses avatars, le numérique pour faire simple (en mettant de côté les gadgets) peuvent-ils participer à l’écologisation de nos économies et donc des villes qui constituent le cœur de l’économie mondiale ?

CE N’EST PAS EN RÉDUISANT LA VILLE À DES PROCESSUS INFORMATISÉS QU’ON FAVORISE L’INNOVATION, LA RENCONTRE, LA CRÉATIVITÉ

Il convient à ce stade de la réflexion de revenir sur ce qu’est une ville. Fondamentalement, une ville c’est le lieu où des inconnus vivent ensemble, à la différence des villages. C’est le lieu de la rencontre et donc des opportunités, de la sérendipité. Montesquieu écrivait justement que « Les voyageurs cherchent toujours les grandes villes, qui sont une espèce de patrie commune à tous les étrangers ». Dans une économie de l’innovation, les villes sont au cœur de l’économie : elles sont le lieu où se concentrent les grandes entreprises, les PME, les universités, les acteurs publics dans une logique de réseau débordant largement la simple limite physique de la ville, avec des hinterlands étendus. C’est ce magma interactif qui produit les innovations, suscite la créativité, dans un mouvement brownien. Il peut paraître paradoxal dans cette compréhension de la ville de croire que son informatisation permettra d’accroître son potentiel d’innovation et d’améliorer la qualité de la rencontre. Ce n’est pas en réduisant la ville à des processus informatisés qu’on favorise l’innovation, la rencontre, la créativité. La ville intelligente, traduction française de la smart city, repose en fait sur un faux-sens : le terme intelligence en anglais signifie information (cf. l’acronyme CIA) et a été repris tel quel en français. Profitons de cette erreur, pour justement rebondir et espérer une ville plus intelligente, c’est-à-dire qui fasse sens pour les citoyens, où la technologie soit au service de buts communs, et non une ville qui soit au service de la technologie. Quels pourraient être ces buts communs ? A l’évidence la diminution des émissions de CO2, qui doivent selon le GIEC baisser de 40 % d’ici 2030 si l’on veut contenir le réchauffement climatique à +1,2° par rapport au début du XXe siècle. Mais il y a d’autres enjeux collectifs. La ville, outre le lieu des interactions sociales, c’est également des flux (donc la mobilité) et des formes urbaines. La smart city peut-elle contribuer à améliorer la mobilité, les espaces et le vivre ensemble ? A l’heure de la rareté des fonds publics, de la bataille pour l’espace public (pour la mobilité, pour l’immobilier), de la nécessité de ne plus gaspiller et de tout recycler, la smart city permet-elle de répondre à ces enjeux ?

Au final, la question n’est pas celui de la smart city, mais de la finalité qu’on souhaite lui donner. Les outils numériques ne sont que des outils. C’est au politique de donner le sens qu’ils doivent trouver. Une ville plus sûre, des ressources publiques optimisées, une ville fluide, etc. : les options possibles sont nombreuses et diverses. Une smart city pour quoi faire ? Quel bien commun cela contribue-t-il à accroître ? Quels équilibres entre la gestion des ressources individuelles (notamment le temps) et publiques (CO2, espaces publics, fonds publics, qualité de l’air) ? Quel équilibre entre vitesse et lenteur ? Telles sont les questions que devrait traiter la ville intelligente.

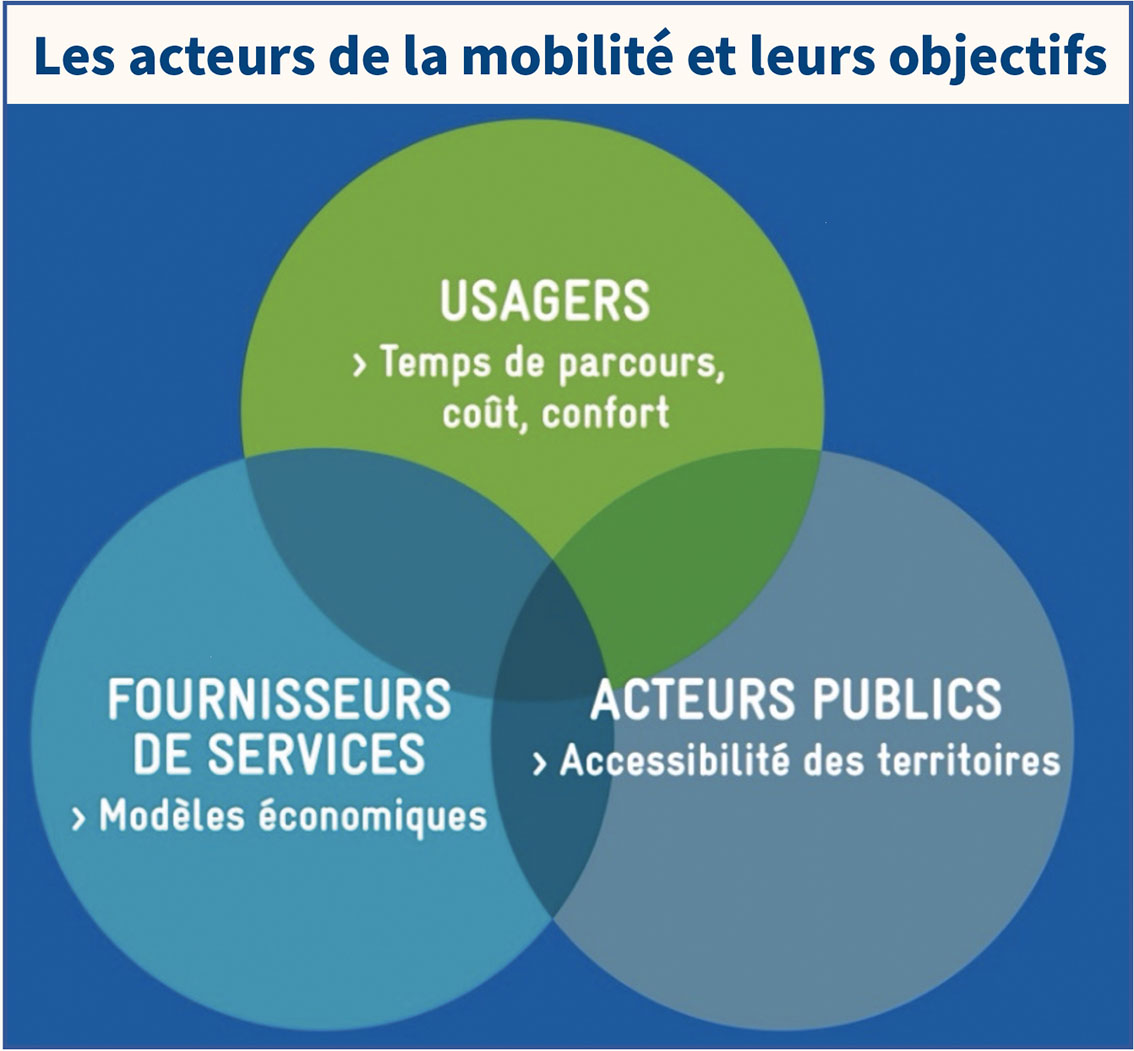

Dans le domaine de la mobilité, il est clair que les outils de la ville intelligente peuvent contribuer à décarboner les mobilités, si l’on prend en compte les objectifs des différents acteurs et qu’on les hiérarchise selon les espaces et les temporalités : optimisation du temps pour les individus, accessibilité pour les politiques publiques, pérennité des modèles économiques pour les opérateurs de mobilité. La mobilité intelligente sera ainsi celle qui articule enjeux publics et individuels avec des financements soutenables.

LE NUMÉRIQUE PERMET AUJOURD’HUI D’ASSURER UNE MULTITUDE DE FONCTIONS DANS LA MOBILITÉ URBAINE AVEC DES GAINS SOCIÉTAUX NOTABLES

Le numérique permet aujourd’hui d’assurer une multitude de fonctions dans la mobilité urbaine avec des gains sociétaux notables : optimisation des vitesses commerciales des réseaux de TC (priorité tramways et bus) et donc amélioration du service client et économie des fonds publics, optimisation des espaces publics de voiries (gestion des carrefours à feux) qui permet une allocation à d’autres usages que la voiture, information voyageurs de qualité, billettique et paiement des services de mobilité, péages routiers, etc. Au-delà de ces applications connues, les données mobilité publiques et privées se font de plus en plus nombreuses. La puissance de calcul et les capacités de stockage ont explosé permettant des traitements temps réel mais aussi différé, en utilisant les données historisées. Alors que nous connaissons mal la demande de mobilité, – la voiture assure 80 % des km parcourus en France depuis 20 ans, comme ailleurs en Europe – il y a un potentiel de progrès très important avec des outils permettant de mesurer, comprendre, pour mieux agir, évaluer de manière efficace et efficiente.

Par ailleurs, des services à la frontière entre le public et le privé émergent : les services de mobilité partagée (VLS, covoiturage, autopartage) portés par le secteur privé ont besoin dans le monde urbain de coopérer avec le public, en particulier pour accéder à l’espace public. La rareté de cet espace oblige à une gestion fine et partagée par les AOM (autorités organisatrices de la mobilité) pour une gestion de ce bien commun, et donc des préconisations voire des exigences vis-à-vis des acteurs privés de la mobilité.

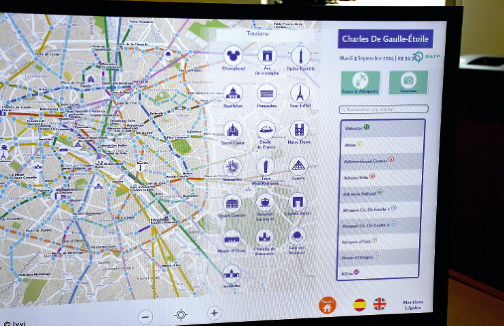

Pour tenir compte de cette nouvelle donne technologique et entrepreneuriale, la loi d’orientation des mobilités (LOM) comporte deux articles (28 et 32) qui illustrent le propos. L’article 28 oblige les opérateurs de mobilités, privés comme public, mais disons-le surtout publics (AOM), à ouvrir les canaux de vente de leurs services pour permettre à des tiers de développer des services de mobilité intégrée (appelés MaaS), permettant d’offrir une mobilité

sans couture aux voyageurs. L’article 32 oblige acteurs privés des véhicules connectés (les constructeurs automobiles) et des navigateurs (Google, Waze, TomTom…) à fournir aux AOM les données historiques de mobilité à des fins de connaissance de la mobilité. Ces deux articles de la LOM reposent sur une logique d’ouverture des acteurs et de sortie des rentes de situations sur la donnée pour porter l’effort sur les traitements : partage des données publiques et privées, et élargissement à tous les acteurs pour éviter que le public ne cannibalise des marchés qui peuvent trouver leur modèle économique et profiter des capacités d’innovation du secteur privé.

LES OUTIL DE LA SMART CITY INTERROGENT LE RÔLE DU PUBLIC ET DU PRIVÉ ET LEUR COMPLÉMENTARITÉ

Il est ainsi évident qu’une mise en commun des données publiques et privées est plus créatrice de valeur que des bases de données partielles. Les outils de la smart city interrogent ainsi le rôle du public et du privé et leur complémentarité. La clef réside donc dans les dispositifs de coopération qui seront mis en place. Si comme évoqué plus haut, on considère que la mobilité intelligente sera celle qui combine l’intérêt du voyageur mais aussi l’intérêt commun, dans cette logique la réutilisation des données publiques devrait être conditionnée à des motifs d’intérêts généraux, dans la mesure où cette réutilisation peut mettre à mal des biens communs, l’espace public en particulier.

Dans le domaine de la mobilité, cela se traduit par exemple par l’intégration par les applications privées utilisant des données publiques des contraintes d’usage de l’espace public comme le respect de la hiérarchie des voies, la tranquillité de certaines zones, et évidemment le respect du Code de la route (qui interdit d’informer sur la position exacte des forces de l’ordre, ce que des applications bien connues ne font pas, sans que les pouvoirs publics français s’en émeuvent, au contraire de ce qui se passe chez nos voisins suisses).

Dans l’autre sens, l’accès à des données privées par les acteurs publics, comme le propose l’article 32 de la LOM et qui devrait être repris dans le droit communautaire, est aussi une réforme urgente à déployer. Articulation du public et du privé, avec des règles communes et un principe d’ouverture des données sont donc les points clés de la ville intelligente. C’est dans cette logique que la métropole de Lyon a mis en place un dispositif de licence de mise à disposition des données assurant la compatibilité de la réutilisation des données publiques avec les politiques publiques. Ce dispositif, qui vient d’être repris par le GART, a permis de déployer le set de données publiques ouvertes le plus complet d’Europe et le plus réutilisé en France parce qu’il a tout simplement bâti une confiance entre fournisseurs de données et réutilisateurs. Il serait grand temps que l’Etat mette à niveau sa politique sur le sujet : la politique open data sans contraintes est l’idiot utile des géants du numérique. Il nous faut un minimum de régulation. Comme l’a dit très justement récemment l’ancien Président de l’Arcep, « réguler c’est donner du pouvoir à la multitude, c’est dissoudre le pouvoir là où il est concentré au profit de la multitude ».

Si le rêve de la smart city est passé, c’est sans doute celui d’une smart city inadaptée aux réalités urbaines. A l’heure des enjeux colossaux du réchauffement climatique, le numérique doit sortir des gadgets numériques connectés et apporter sa contribution à des villes moins carbonées, plus économes et efficientes. La question de la ville vraiment intelligente est d’abord celle de la prise en main par le politique de ces outils afin de les inscrire dans des politiques publiques et leur donner du sens.

Ce sont ensuite les dispositifs de coopération à mettre en place entre acteurs publics et privés pour optimiser la gestion des biens communs qui assureront le succès. Ceci passera inévitablement par des régulations et un rééquilibrage dans l’accès aux données, le public ne pouvant, seul, être obligé à ouvrir ses données sans réciprocité à des grands acteurs qui disposent à l’évidence de données d’intérêt général. Ce scénario coopératif est celui où les villes tirent parti du numérique en définissant des objectifs clairs d’intérêt général et en organisant la coopération avec les acteurs privés sur la base d’un deal clair : accès et partage des données, dans un cadre sécurisé et respectueux des biens communs, en laissant le jeu ouvert sur le développement de nouveaux services, avec des modèles économiques soutenables. La smart city pourrait ainsi devenir une utopie réaliste et non une dystopie d’une somme d’individus optimisant leur temps au détriment des biens communs, c’est-à-dire des biens nécessaires pour tous et dont la surexploitation est dommageable à la communauté dans son ensemble.