Désolés de nous répéter, mais l’urgence climatique est grande, et devrait être en tête de liste des préoccupations de la prochaine élection présidentielle. Pas la peine de se leurrer, ce n’est jusqu’à présent pas le cas, et ce n’est pas franchement parti pour le devenir. Pas une raison pour baisser les bras. Que la campagne s’en empare ou pas, l’urgence

est là et le ou la future locataire de l’Elysée n’y échappera pas.

Nous avons demandé à certains des spécialistes — universitaires, responsables, ONG, think tanks — les plus reconnus du monde des transports de nous dire quels sujets devraient être en tête des préoccupations de nos futurs dirigeants. Une première salve de contributions paraît dans ce numéro. Celles d’Aurélien Bigo, de Diane Strauss, de Jean-Pierre Orfeuil, de Jean Coldefy, de Christophe Gay et Sylvie Landriève et, dans le domaine des transports de marchandises qui mérite un chapitre à part, de Lætitia Dablanc. Un second ensemble paraîtra dans celui de février. Argumentées, charpentées, ces contributions n’ont rien d’un tract électoral… Mais elles nous permettront d’interpeller en connaissance de cause les candidats. De leur poser les questions les plus pertinentes. Et de voir si, derrière les mots d’ordre d’une campagne électorale, ils ont pris le temps de bien penser une question devenue vitale.

« Instaurer les 110 km/h sur les autoroutes »

Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des transports

VRT. La lutte contre le dérèglement climatique est une priorité absolue. Que faut-il attendre, dans le domaine de la mobilité, du prochain mandat présidentiel ? Quelles sont les trois (ou quatre, ou cinq) principales mesures à prendre ?

Aurélien Bigo. Les politiques publiques font actuellement la promotion de modes de transport ou de technologies bas-carbone. Mais dans le même temps, les mobilités intenses en énergie et en carbone ne sont pas découragées, voire même sont encouragées. La somme de ces tendances positives et négatives nous mène au total à des émissions relativement stables ces dernières années, loin des fortes baisses d’émissions nécessaires. Les mesures proposées ici visent à assumer la baisse des usages les plus carbonés actuellement en vigueur.

1. Abaisser les vitesses sur les routes, en particulier en instaurant les 110 km/h sur les autoroutes et 100 km/h sur les nationales, mesure permettant les plus fortes baisses d’émissions à très court terme, avec de faibles coûts de mise en œuvre et même des économies pour les automobilistes. Dans le même temps, instaurer les 30 km/h dans les zones urbaines dès qu’il n’y a qu’une seule voie par sens de circulation (comme cela a été fait en Espagne), aussi bien dans les villes que les villages, afin d’améliorer la sécurisation de la marche et du vélo.

2. Renforcer la fiscalité sur les modes les plus difficiles à décarboner et aujourd’hui au moins partiellement exonérés de fiscalité énergétique, à savoir l’aérien, le maritime et les poids lourds. Cela viserait simultanément à encourager la réduction de leur usage (en modérant la demande, en favorisant d’autres modes) et leur passage à des énergies décarbonées.

3. Réorienter le marché des voitures vers les véhicules légers et sobres, en sollicitant les normes (sur la vitesse maximale, le poids ou encore les émissions à ne pas dépasser) et en renforçant la fiscalité (sur le poids, les émissions…) afin de réinvestir le montant des malus sur les véhicules légers, allant du vélo au quadricycle en passant par le vélo à assistance électrique, le vélomobile ou encore les vélos cargos (les véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture), pour lesquels un grand plan de développement industriel et de relocalisation de ces véhicules serait lancé.

4. Instaurer un moratoire sur la construction et l’agrandissement des aéroports et de voies routières rapides. Sur l’aménagement du territoire et en lien avec les déplacements quotidiens, stopper la construction de routes communales liées à l’étalement du logement, de même que l’artificialisation liée à la construction de centres commerciaux et d’entrepôts logistiques en périphérie.

VRT. De ce point de vue, comment évaluez-vous la politique menée lors du quinquennat qui s’achève ?

A. B. Je juge ce mandat comme positif sur trois points : sur la mise en place de l’objectif de neutralité carbone et la dynamique que cela a pu instaurer à l’international ; sur la volonté d’accélérer certaines technologies pour la décarbonation, tels que l’électrification des voitures ; enfin, la mise en place de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), qui a pu montrer que des citoyens formés aux enjeux vont généralement bien plus loin que les politiques sur les évolutions de sobriété, ainsi la majorité des mesures citées dans la 1re question ont été proposées par la CCC, et des enquêtes montrent aussi une faveur importante des citoyens pour nombre de ces mesures.

En revanche, le constat est bien plus sévère sur le manque de sollicitation des leviers de sobriété de la transition, pourtant indispensables au respect de nos objectifs de décarbonation des transports. Cela s’est notamment reflété par une forte baisse d’ambition par rapport aux propositions de la CCC, par exemple sur l’aérien, le poids des véhicules ou les 110 km/h. Enfin, l’écart est toujours grandissant entre les objectifs et les trajectoires, sans vraiment chercher à corriger ce décalage et accepter que la technologie seule ne suffira pas.

VRT. Indépendamment du climat, y a-t-il, dans ce domaine, une mesure à inscrire à l’agenda présidentiel ?

A. B. De nombreuses nuisances sont liées à la voiture (consommation d’espace, sédentarité, bruit, pollution, etc.). Les traiter nécessite notamment un fort rééquilibrage de l’espace public en faveur des mobilités sobres en énergie, en ressources et en espace. Il faut assumer une hiérarchie entre les modes de transport afin de systématiquement favoriser la marche, devant le vélo, les transports en commun ferroviaires, routiers, puis la voiture (ainsi que l’avion pour la longue distance). Cela devrait aussi s’accompagner d’un vaste plan pour permettre à tous les élèves de primaire, collège et lycée d’aller à pied ou à vélo jusqu’à leur établissement en toute sécurité, véritable question de santé publique et de comportement des plus jeunes à habituer aux mobilités durables.

VRT. Question subsidiaire : De quelle fausse bonne idée faut-il se méfier ?

A. B. Se méfier de la solution magique de manière générale, notamment technologique, car elle n’existe pas. Elle est souvent invoquée comme un alibi pour ne rien changer, alors qu’il faudra combiner des changements importants sur les 5 leviers de transition (modération de la demande, report modal, amélioration du remplissage des véhicules, efficacité énergétique décarbonation de l’énergie) pour espérer rattraper le retard accumulé sur nos trajectoires d’émissions.

« Fin de vente des véhicules thermiques particuliers en 2035 »

Diane Strauss, directrice France de Transport & Environnement, organisation européenne regroupant une cinquantaine d’ONG

VRT. La lutte contre le dérèglement climatique est une priorité absolue. Que faut-il attendre, dans le domaine de la mobilité, du prochain mandat présidentiel ? Quelles sont les trois (ou quatre, ou cinq) principales mesures à prendre ?

Diane Strauss.

- Fin de vente des véhicules thermiques particuliers en 2035*

- Fin de vente des camions thermiques d’ici 2035/2040

- Une trajectoire d’électrification ambitieuse entre 2022 et 2030, avec notamment l’électrification prioritaire des flottes d’entreprises (50 % des ventes de véhicules neufs) et la réduction des ventes d’hybrides rechargeables.

- Un effort de réduction des kilomètres parcourus avec des voies cyclables et de l’autopartage (VTC, covoiturage) en milieu urbain.

* Mesure proposée le 14 juillet 2021 par la Commission européenne [ndlr].

VRT. De ce point de vue, comment évaluez-vous la politique menée lors du quinquennat qui s’achève ?

D. S. Timide effort mis sur les bornes de recharges. La France doit être plus ambitieuse au niveau européen (voir sa position sur la fin de vente des hybrides rechargeables en 2040) et au niveau français (loi Climat très décevante).

VRT. Indépendamment du climat, y a-t-il, dans ce domaine, une mesure à inscrire à l’agenda présidentiel ?

D. S. D’après le GIEC, l’avenir des enfants nés en 2021 est en jeu. Il n’existe pas de priorité plus grande que le climat.

Il faut donc anticiper l’effet de cette transition sur l’emploi en France, notamment dans la filière automobile et aviation et non retarder la transition même. Quels emplois pourraient être perdus, comment offrir une alternative viable à ces populations dans leur bassin d’emploi ? Ces discussions doivent avoir lieu avec l’Etat, les régions et les filières.

VRT. De quelle fausse bonne idée faut-il se méfier ?

D. S. Les biocarburants issus de cultures alimentaires ne sont pas une option viable, ni pour le climat, ni pour la biodiversité.

« On ne régulera pas la mobilité si persistent des sentiments d’injustice »

Jean-Pierre Orfeuil, professeur émérite, Université Gustave Eiffel, Conseil de l’Institut pour la ville en mouvement

La loi énergie climat de 2019 renforce les ambitions de la loi de transition énergétique de 2015 dont les objectifs intermédiaires n’ont pas été tenus. Elle vise la neutralité carbone en 2050, et une baisse de 40 % de l’usage des énergies fossiles en 2030. Le dossier technique qui l’accompagne prévoit une forte baisse des consommations des véhicules thermiques (-30 % en 2030), une forte pénétration de la voiture électrique (46 % des ventes en 2030), et un usage accru des transports publics et de la voiture en commun. Elle est peu connue des citoyens, malgré ses implications sur leurs modes de vie.

Les ébauches de programme sont silencieuses sur cette loi, et montrent une attention différenciée au sujet : la baisse des émissions n’apparaît pas dans les objectifs phare des Républicains, elle figure dans les 10 axes prioritaires de la primaire populaire. A droite, on est contre l’écologie punitive, pour le véhicule électrique, sans ambition pour le transport public, réservé sur les éoliennes, enthousiaste sur le nucléaire. A gauche, on veut des véhicules propres, plus de transport public, l’interdiction des SUV, des soutiens aux ménages modestes et aux énergies renouvelables, mais on ne dit rien sur ce qui pourrait fâcher : taxe carbone, péages, et même normes sur les véhicules.

Il y a donc tout à parier qu’on sortira de la prochaine mandature en 2027 avec un écart béant entre l’objectif affiché et la réalité des consommations. Pour éviter cette décrédibilisation récurrente de l’action publique, il faudrait renforcer les mécanismes pour que les gouvernants respectent les trajectoires fixées par la loi, et faire partager l’idée que ce qu’on qualifie d’écologie punitive peut être une politique vertueuse si on en redistribue les ressources efficacement.

Parce qu’on ne régulera pas la mobilité si persistent des sentiments d’injustice, la priorité pour le quinquennat devrait être d’amener l’offre de véhicules à plus de sobriété (40 % de SUV dans les ventes en France, 46 % à Paris !), ce qui a été récemment amorcé avec un timide malus lié au poids. Dans ce registre, on peut envisager :

- Une plus forte taxation des véhicules de société, et notamment de l’avantage archaïque des véhicules de fonction. Ce n’est pas anecdotique, car un véhicule neuf sur deux n’est pas acheté par des particuliers, et que les véhicules de société, plus gros en moyenne, se retrouvent chez les particuliers au bout de trois ou quatre ans.

- Une annualisation du système de malus, qui reviendrait à restaurer la vignette pour les véhicules « hors des clous ».

Ces mesures stimuleraient en outre la demande de véhicules électriques tout en réduisant les aides à l’achat dont bénéficient surtout les ménages aisés. Les ressources induites pourraient être affectées à l’aide à la transition, notamment pour les actifs modestes dépendant de leur voiture.

Le locataire de l’Elysée s’honorera enfin de préparer le terrain pour son successeur, car moins de la moitié du chemin vers la neutralité carbone aura été parcourue. En 2027, l’essentiel du parc (voitures et poids lourds) sera composé de véhicules connectés, ce qui facilitera les transactions de tous types. Il mettra donc à l’étude, et versera au débat public, toutes les possibilités d’orientation de la demande (voyageurs et fret) vers le bien commun rendues plus nécessaires par l’affaissement du rendement des taxes sur les carburants lié à l’électrification du parc et plus aisées par cette avancée majeure.

« L’offre de transports en commun n’a pas suivi la dynamique métropolitaine »

Jean Coldefy, directeur du programme mobilité 3.0 d’ATEC-ITS France

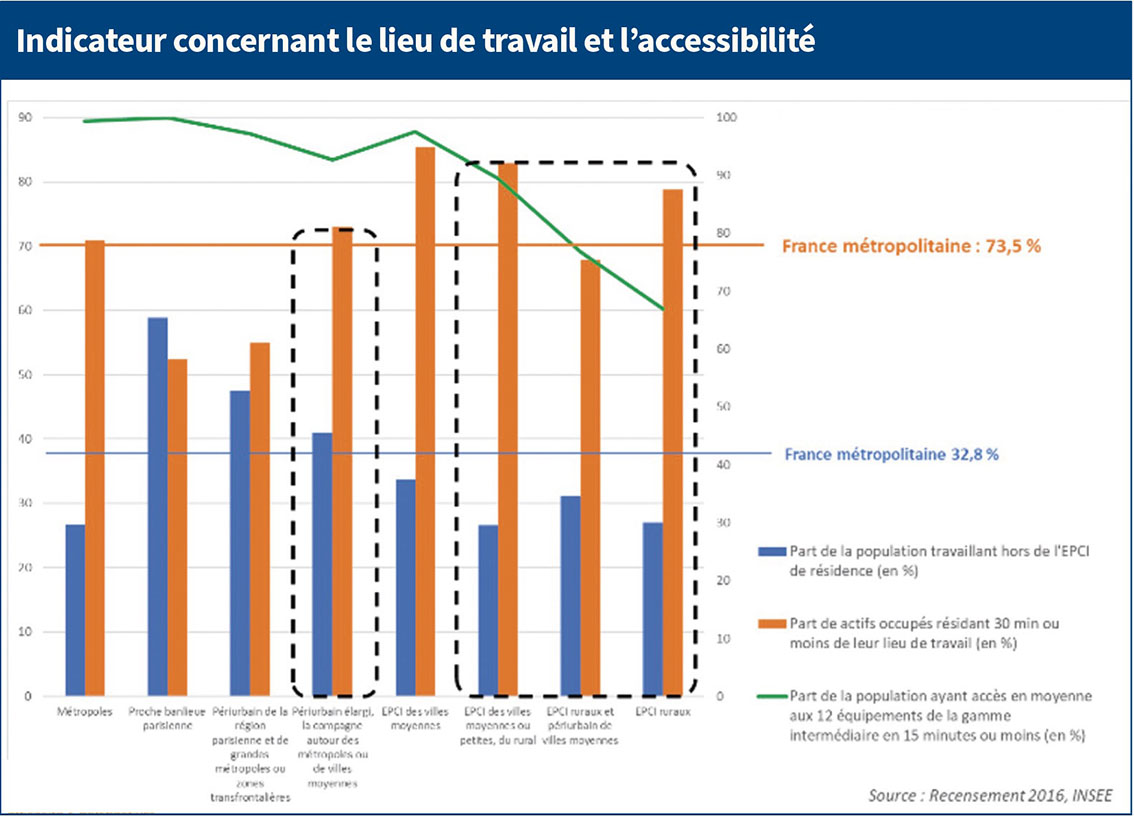

La voiture avec 16 % des émissions du pays est l’un des tout premiers postes d’émissions de GES. Le diagnostic établi en 2017 lors des assises de la mobilité est toujours d’actualité : nous avons un déficit considérable d’alternatives à la voiture pour accéder aux agglomérations qui concentrent le potentiel économique du pays. L’offre de transports en commun n’a pas suivi la dynamique métropolitaine. Conjugué avec un urbanisme d’éparpillement, du fait d’une gestion trop locale de l’urbanisme dans le périurbain, ceci a grandement favorisé l’usage de la voiture pour accéder aux emplois des agglomérations.

Les flux centres – périphéries représentent ainsi la moitié des émissions de la mobilité des aires urbaines, tandis que les déplacements dans les villes centres ne pèsent que 2 %, la part restante se situant au sein des 1re couronnes et du périurbain. 25 % des actifs des grandes métropoles n’y résident pas, les villes centres des métropoles ne représentent que 8 % de la population française et disposent des alternatives à l’inverse des couronnes qui pèsent près de la moitié de la population. Voilà pourquoi des centaines de milliers de voitures engorgent les grandes villes. C’est un manque d’offres et non un problème de demande. Les partisans de la gratuité font une erreur fondamentale de diagnostic pour les grandes aires urbaines. Ces distances domicile – travail sont par ailleurs hors de portée du vélo et pèsent 60 % des kilomètres de la mobilité quotidienne des Français.

Ce n’est pas la ville du quart d’heure qu’il faut inventer (elle existe déjà) mais la métropole de la demi-heure. Dans les grandes agglomérations, il faudrait ainsi tripler l’offre de transports en commun sur les liens centres-périphéries et au sein de la première couronne, permettant un report modal massif. La difficulté réside dans la nécessaire vitesse de déploiement compte tenu des engagements climatiques : comment réaliser en cinq ans ce que d’habitude nous mettons 30 ans à réaliser ? Le financement devra passer par une plus grande efficience de notre système de transport en commun et une participation accrue de l’usager, des transports en commun comme de la route.

Il faudra par ailleurs déployer un urbanisme de la proximité pour les déplacements résidentiels et donc implanter l’habitat à proximité des pôles de commerces afin de favoriser les modes actifs, et un urbanisme de la vitesse pour les trajets domicile – travail avec des zones économiques implantées à proximité des pôles de transports en commun. La mobilité se gère à l’échelle des bassins de vie, c’est-à-dire là où les Français vivent ET travaillent : les aires urbaines. La répartition des rôles Régions / EPCI / Métropoles doit être adaptée en conséquence.

Décarboner les mobilités et retrouver une cohésion territoriale et sociale à l’échelle des aires urbaines est possible, les solutions sont connues et décrites. Le prochain quinquennat devra s’attaquer au financement et à la nécessaire adaptation de la gouvernance territoriale des mobilités et de l’aménagement. On ne réussira pas la lutte contre le réchauffement climatique sans réussir la cohésion sociale et territoriale.

Ce défi peut ainsi être un facteur fort de cohésion sociale vers un futur désirable qui doit nous permettre de tourner la page des excès du « Vivre sans temps morts et jouir sans entrave » de mai 1968 afin de privilégier à nouveau l’investissement sur la consommation, le futur sur le bien-être immédiat, à l’image de l’effort collectif entrepris après 1945 pour redresser le pays.

Comme le disait François Perroux, économiste lyonnais cofondateur d’Economie et humanisme (1903 – 1987) : « On ne saurait augmenter l’investissement sans diminuer la consommation. Chaque économie ne peut élever le niveau de vie des générations ultérieures sinon en imposant un sacrifice aux consommations présentes ».

« Il faut poser dès maintenant les bases d’un système alternatif à la voiture individuelle »

Christophe Gay et Sylvie Landriève, codirecteurs du Forum Vies Mobiles

VRT. La lutte contre le dérèglement climatique est une priorité absolue. Que faut-il attendre, dans le domaine de la mobilité, du prochain mandat présidentiel ? Quelles sont les trois (ou quatre, ou cinq) principales mesures à prendre ?

Christophe Gay et Sylvie Landriève. On ne peut pas sortir du système de déplacement actuel basé sur la vitesse en un mandat : l’accès à toutes nos activités (travail, achats, loisirs, etc.) est déterminé par le fait que nous utilisons des modes de transport rapides, au premier chef la voiture qui émet à elle seule la moitié des émissions de CO2 du secteur des transports. Mais le prochain gouvernement a la responsabilité de mettre en urgence la France sur la trajectoire définie par la Stratégie Nationale Bas Carbone. Il doit donc poser dès maintenant les bases d’un système alternatif à la voiture individuelle qui soit efficace, réaliste et adapté aux territoires.

Il faut arrêter d’additionner et de mettre en concurrence les offres (voiture, train, bus, vélo, …) et lancer les bases d’un système où chaque mode serait vraiment connecté aux autres, tout en ayant sa zone de pertinence, pour permettre des déplacements porte à porte sur tous les territoires (ville, périurbain, campagne). On pourrait commencer par les 30 % des Français qui pratiquent l’ensemble de leurs activités à moins de neuf kilomètres de chez eux mais recourent encore trop largement à la voiture individuelle.

Pour ceux qui ne peuvent pas se passer facilement d’un véhicule (distances, santé, transports de charge, accompagnement, etc.), l’État doit encourager le développement d’une nouvelle filière industrielle low-tech de petits véhicules légers, réparables, électriques (dont du rétrofit), mécaniques, ou très peu consommateurs de carburant.

Enfin, le cœur du problème reste l’aménagement du territoire pour réduire les distances à parcourir au quotidien et limiter le recours aux modes motorisés. Le prochain gouvernement devra remettre en cause l’hyper concentration des services, des emplois et de la population dans la mégalopole de l’Ile-de-France mais également dans les centres des métropoles pour concevoir de nouveaux territoires de vie, grâce au redéploiement local de l’activité, des services et des équipements du quotidien autour des habitations : alimentation, santé, loisirs et bien sûr emplois, avec entre autres le télétravail.

VRT. De ce point de vue, comment évaluez-vous la politique menée lors du quinquennat qui s’achève ?

C. G. et S. L. Le quinquennat a incontestablement été marqué par le mouvement social des Gilets jaunes que nous interprétons au Forum Vies mobiles comme une nouvelle crise de mobilité. La taxe carbone, dénoncée alors comme inéquitable dans la mesure où elle pèse plus fortement sur le budget des ménages les plus modestes, est également inefficace parce qu’elle a peu d’effets sur les modes de vie des plus riches, pourtant les plus émetteurs de CO2. Nous avons étudié une alternative radicale : le rationnement des déplacements carbonés en France. Cela paraît possible, d’autant que la moitié des Français n’y serait pas opposée. Face à l’ampleur des changements à opérer, pourquoi ne pas lancer des expérimentations territoriales dès 2022 ?

VRT. Indépendamment du climat, y a-t-il dans ce domaine une mesure

à inscrire à l’agenda présidentiel ?

C. G. et S. L. La crise sanitaire a fait exploser la pratique du télétravail. Pour le meilleur et pour le pire. Pour éviter que les transporteurs ne courent désespérément derrières les nouvelles pratiques et pour éviter les effets rebonds potentiels (parcourir plus de kilomètres qu’avant pour aller au travail, même si on s’y rend moins souvent) ou réinvestir le temps gagné dans plus de déplacements autour de son domicile), il faut mettre en place une politique nationale d’organisation du télétravail en partenariat avec les collectivités locales et les entreprises. L’objectif ? répondre aux aspirations des citoyens à limiter le stress et la fatigue des déplacements domicile-travail, réguler les flux dans les villes, permettre à ceux qui le souhaitent de déménager sans pour autant aggraver la dépendance à la voiture.

VRT. De quelle fausse bonne idée faut-il se méfier ?

C. G. et S. L. Alors que le développement du véhicule autonome et le déploiement des infrastructures nécessaires à sa mise en circulation exigent des investissements considérables non seulement privés mais aussi, à l’avenir, publics (développement, adaptation des infrastructures, etc.) nous avons montré que sa contribution à la décarbonation de la mobilité ne peut être au mieux que marginale. Pire, selon les scénarios, sa diffusion risque, à l’inverse, d’augmenter fortement les émissions de CO2 liées au transport, celles découlant de la circulation de la nouvelle flotte (accentuation des distances parcourues, concurrence des transports en commun, voire des mobilités douces), mais aussi de la production massive de véhicules, de matériel électronique et d’infrastructures, ainsi que d’une génération de données colossale. Cette situation est symptomatique d’une forme de schizophrénie des pouvoirs publics qui articulent difficilement enjeux économiques, sociaux et écologiques.

Transport de marchandises : la France risque de se retrouver en retard

Laetitia Dablanc, urbaniste, est directrice de recherche à l’université Gustave Eiffel, où elle dirige la Chaire Logistics City

Rarement au centre des attentions, le transport de marchandises est responsable d’un tiers des émissions de CO2 du transport, et sa part est amenée à croître fortement. Nombre de mesures sont déjà prises pour assurer sa décarbonation, mais elles pêchent souvent par un côté franco-français dommageable pour un secteur d’activité largement mondialisé.

VRT. La lutte contre le dérèglement climatique est une priorité absolue. Que faut-il attendre, dans le domaine de la mobilité, du prochain mandat présidentiel ? Quelles sont les trois (ou quatre, ou cinq) principales mesures à prendre ?

Lætitia Dablanc. Le transport des marchandises est responsable d’un tiers des émissions de CO2 du transport, part qui est amenée à s’accroître fortement si l’on en croit les projections de l’OCDE/ITF1. Comment une politique sur le transport des marchandises peut-elle contribuer à la lutte contre le changement climatique ? D’abord, avant de lancer de nouvelles mesures, on peut faire aboutir de façon effective plusieurs réformes adoptées pendant les mandats précédents. Le transport intermodal rail-route doit être fortement privilégié dans la mise en place de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire (octobre 2021) car il combine l’ubiquité de la route et la massification des transports permise par le ferroviaire, qui présente des facteurs d’émissions de carbone très réduits. Parmi les actions prioritaires : amélioration de la gestion des sillons et circulations de nuit des trains de marchandises, autorisation des 46 tonnes (et pourquoi pas au-delà) pour les camions faisant du pré et post-acheminement, investissements dans la modernisation des terminaux, notamment portuaires. Autre dossier à pousser en priorité : les zones à faibles émissions, qui représentent un outil puissant de dépollution des flottes urbaines et de modernisation du transport routier de marchandises. La France est aujourd’hui l’un des pays les moins avancés en Europe en ce qui concerne le nombre et l’efficacité des ZFE2. La loi d’orientation des mobilités 2019 et la loi climat et résilience de 2021 accélèrent leur déploiement dans les agglomérations françaises. Il faut maintenant s’assurer que ces zones soient effectives c’est-à-dire contrôlées et respectées ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Elles devront aussi prendre en compte de façon spécifique l’enjeu des poids lourds, dont les versions zéro émission ne seront pas disponibles à court terme, pour ne pas perdre les importants bénéfices qu’ils permettent dans la massification des marchandises. Rien ne serait pire qu’une ville logistique propre mais congestionnée par des dizaines de milliers de petits véhicules utilitaires. Sur l’écotaxe poids lourds, la loi climat et résilience ouvre la possibilité aux régions volontaires de mettre en place à partir de 2024 des « contributions spécifiques » mais la réforme risque de se heurter à l’absence de volontarisme des régions (l’Ile-de-France a récemment renoncé par exemple). Il faudra promouvoir vigoureusement l’outil, tout en s’assurant de l’interopérabilité des systèmes.

» LA FRANCE EST AUJOURD’HUI L’UN DES PAYS LES MOINS AVANCÉS EN EUROPE EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE ET L’EFFICACITÉ DES ZFE «

De nouvelles mesures sont aussi à prendre afin d’aller bien plus loin dans la décarbonation du transport des marchandises. Elles sont bien sûr pour l’essentiel de niveau européen/international et le mandat présidentiel qui arrive devra d’abord s’ancrer dans le Règlement européen pour le climat, le Green Deal, la COP26, le paquet Climat… Ce n’est pas un simple rappel de routine, il s’agit d’un positionnement ayant des conséquences concrètes comme la mise en œuvre rapide et sincère des engagements3. En France, un dossier concret mais complexe concerne les poids lourds propres. La vente des poids lourds neufs sera interdite à partir de 2040 s’ils sont à énergies « majoritairement fossiles » (loi climat et résilience). Les poids lourds électriques à batterie font l’objet de développements technologiques rapides dans des régions en pointe comme la Californie. La France risque de se retrouver en retard si elle concentre l’innovation de long terme sur l’hydrogène propre (qui représente bien évidemment une voie prometteuse pour tous les véhicules lourds) et ses efforts de court terme surtout sur les véhicules GNV et bio GNV. Faudra-t-il que l’Etat donne une impulsion forte aux constructeurs pour aller plus vite sur les poids lourds à batterie (avec tout l’écosystème des stations de recharge rapide qui leur est associé) ? De l’autre côté du spectre des véhicules, les deux-roues électriques doivent être adoptés massivement alors que peu de villes ont compris que les scooters et motos, polluants et bruyants, sont de plus en plus utilisés par les livreurs. Les données, le big data et leur exploitation automatique par intelligence artificielle doivent soutenir les territoires, pour modéliser les flux et élaborer les bilans carbone de la logistique. Or on se heurte aujourd’hui à une extrême timidité du cadre réglementaire français. Par exemple, les données des futures caméras LAPI4 de contrôle des ZFE ne pourront pas être utilisées alors qu’elles le sont dans les pays européens voisins.

» RIEN NE SERAIT PIRE QU’UNE VILLE LOGISTIQUE PROPRE MAIS CONGESTIONNÉE PAR DES DIZAINES DE MILLIERS DE PETITS VÉHICULES UTILITAIRES «

VRT. De ce point de vue, comment évaluez-vous la politique menée lors du quinquennat qui s’achève ?

L. D. Du point de vue du changement climatique, la politique menée en termes de transport et mobilité des marchandises est au mieux très contrastée. D’abord, il faut regarder au niveau européen, où se prennent les décisions les plus importantes. Est-ce que l’action européenne de la France depuis cinq ans a été favorable à la décarbonation du transport de marchandises ? Le bilan sera surtout fait à l’issue de la Présidence française de l’UE qui vient de débuter. Au niveau franco-français, certaines initiatives sont très positives, notamment sur la cyclo-logistique (plan national pour la promotion de la cyclo-logistique) ou les aides à l’acquisition de véhicules utilitaires légers électriques (mais les aides en faveur des poids lourds propres ne sont pas à la hauteur des enjeux). Parallèlement, la dynamique de France Logistique est bien engagée et se consolide. Les comités interministériels de la logistique commencent à se succéder. Ceci fait partie d’un ensemble de démarches partenariales qui visent à développer les échanges d’expériences et d’outils pour des stratégies de réduction des impacts carbone dans le secteur (dispositif EVE).

» LES POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES À BATTERIE FONT L’OBJET DE DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES RAPIDES DANS DES RÉGIONS EN POINTE COMME LA CALIFORNIE «

Beaucoup d’initiatives sont en revanche insuffisantes. Je pense notamment à la stratégie nationale pour le fret ferroviaire qui insiste sur les autoroutes ferroviaires (merveilleuses mais trop franco-françaises) au risque de ne pas miser suffisamment sur le transport combiné rail-route traditionnel. La stratégie représente un gros effort financier de l’Etat et de SNCF Réseau mais sans contrepartie réelle au niveau des opérateurs sur l’amélioration de leur productivité5. J’ai par ailleurs du mal à comprendre pourquoi on se donne un objectif de 80 % de la part du fret conteneurisé manutentionné dans les ports français à destination et en provenance de la France d’ici 2050 (stratégie nationale portuaire). Ce type de « nationalisme du conteneur », notamment pour Le Havre, me paraît superflu alors que plusieurs ports européens sont proches de la France et adaptés à l’approvisionnement du pays, surtout s’il est ferroviaire ou fluvial (par exemple dans la perspective du canal Seine-Nord Europe). Il vaudrait mieux se poser la question de l’efficacité des ports français, qui doivent eux aussi servir le reste de l’Europe et qui doivent pour cela être beaucoup mieux connectés au ferroviaire et au fluvial. Il faudrait aussi s’assurer qu’une vraie tarification d’usage par les poids lourds des infrastructures routières en France fasse évoluer l’attractivité relative des ports européens approvisionnant la France.

» LES AUTOROUTES FERROVIAIRES, MERVEILLEUSES MAIS TROP FRANCO-FRANÇAISES «

VRT. Indépendamment du climat, y a-t-il, dans ce domaine, une mesure à inscrire à l’agenda présidentiel ?

L. D. Le social est un point majeur à traiter pour le secteur logistique. L’action de la France au niveau européen a été plutôt favorable aux conditions de travail des chauffeurs-livreurs (un seul exemple, la proposition d’interdire aux employeurs de faire dormir les conducteurs de VUL dans leur véhicule pendant les jours de repos) mais il reste beaucoup à faire. L’attractivité du transport routier de marchandises sur longue distance se dégrade et les difficultés de recrutement s’accroissent. On manque de contrôleurs de transport terrestre, il est trop facile de ne pas respecter les lois sociales françaises. Dans le secteur des livraisons instantanées par plateformes numériques, la situation sociale est marquée par de graves et multiples dysfonctionnements (emploi croissant de précaires, non-respect des règles sur les véhicules, insécurité routière ; la problématique des partages de comptes n’est pas sérieusement abordée). Les élections professionnelles prévues par la LOM pour 2022 devront être activement préparées avec des moyens importants donnés à la mobilisation des acteurs (livreurs, syndicats, collectifs, plateformes). La formation professionnelle dans le transport et la logistique est sans doute mieux abordée que par le passé et là encore, les initiatives partenariales sont à souligner mais ces actions doivent être considérablement accélérées. Il faut aller chercher les futurs salariés du transport et de la logistique là où ils sont (peut-être sur un scooter Deliveroo aujourd’hui et ignorants des possibilités de qualification et de carrière dans la logistique). Enfin, les pollutions locales et le bruit des deux-roues sont minorés en France (la suspension du contrôle technique des deux-roues motorisés est très regrettable).

VRT. De quelles fausses bonnes idées faut-il se méfier ?

L. D. Un mot sur la ville du quart d’heure qui me paraît s’opposer par nature à ce qui fait une métropole vivante où la mobilité -pour trouver un travail ou se rendre dans un lieu de culture à l’autre bout du territoire- me paraît une valeur importante. Par ailleurs, l’intendance logistique de la ville du quart d’heure continuera pour grande partie à se baser sur des chaînes logistiques venant de loin.

4 LAPI : lecture automatique des plaques d’immatriculation.

5 Résultat net de -230 millions d’euros en 2019 pour seulement 1 247 millions d’euros de chiffre d’affaires pour le fret ferroviaire français. Les coûts d’exploitation restent encore supérieurs à ceux de la moyenne européenne.