Le 1er janvier dernier, VFLI est devenu Captrain France. La filiale de droit privé de la SNCF cherche à développer son activité en Europe dans une logique de coopération avec le réseau des entreprises ferroviaires constitué autour de Captrain en Europe. Explications avec Stéphane Derlincourt, le président de Captrain France.

Ville, Rail et Transports. Pourquoi avoir changé le nom de VFLI pour celui de Captrain ?

Mais nous souhaitons désormais évoluer sur un terrain de jeu plus large que notre seul marché domestique. En effet, le terrain de jeu du ferroviaire est la longue distance. Les flux sont plutôt européens que franco-français.

La marque Captrain est un réseau d’entreprises ferroviaires en Europe, constitué depuis une dizaine d’années par le groupe SNCF. Il y en a en Allemagne, en Italie, en Belgique… et dans l’est de l’Europe. Le but est de constituer, à terme, un réseau maillé à l’échelle européenne.

Captrain France se positionne comme la pièce manquante en France dans le réseau européen. Il s’agit de donner de la visibilité à notre entreprise. VFLI était bien connue en France mais manquait de visibilité en Europe.

Nous avons changé de nom, mais nous restons les mêmes, fortement engagés avec le souhait de faciliter l’accès au rail pour nos clients, dans une logique de report modal pour respecter la planète et aider l’économie française.

VRT. Qu’attendez-vous de ce réseau européen ?

S. D. Avec Captrain France, nous ne changeons pas notre ADN, qui est avant tout d’être proches de nos clients, mais nous souhaitons nous développer à l’international. Nous disposons de 70 chefs de sites aux petits soins pour nos clients. Avec un effectif de 1 000 salariés, nous restons une entreprise à taille humaine et nous allons sur le terrain. Pour résumer, nous sommes des entrepreneurs dans une logique de start-up.

Une coopération existait déjà entre VFLI et les différentes entreprises du réseau. Aujourd’hui, nous regardons quels sont les flux pour lesquels nous pouvons proposer une offre ferroviaire, dans le cadre d’un report modal de la route vers le fer.

Sur l’activité cargo nous avons réussi à développer quelques business, comme un train combiné avec Captrain Italie pour relier la région parisienne à l’agglomération de Milan. Nous envisageons des coopérations avec l’ensemble des Captrain en Europe dans les 12 mois qui viennent.

Notre objectif est d’offrir un service sans couture, dans une logique de coopération entre les différentes Captrain en Europe.

VRT. Avez-vous des objectifs chiffrés ?

S. D. Dans les trois années qui viennent, nous comptons réaliser de 25 à 30 % d’activité internationale alors qu’aujourd’hui celles-ci ne représentent que 5 % du total. Nous le ferons en coopération avec les autres entreprises du réseau Captrain.

Nous comptons aussi profiter des différents plans de relance pour nous développer. Nous ressentons de la part des clients mais aussi la société tout entière un besoin fort en faveur du ferroviaire. Il y a aussi de plus en plus d’incitations qui poussent les entreprises à se tourner vers le rail.

VRT. Quels résultats avez-vous enregistrés en 2020 ?

S. D. Le chiffre d’affaires en 2020 s’élève à 159 millions d’euros. En comparaison, en 2019, année atypique avec un mois de décembre quasi à l’arrêt, nous avions réalisé 152 millions d’euros d’activité.

2020 a été ponctuée par des épisodes difficiles : il y a d’abord la suite des grèves contre la réforme des retraites, puis, à partir de mars, la crise sanitaire. Le premier confinement a représenté la période la plus compliquée car complexe à appréhender et anxiogène. Mais nos équipes ont répondu présents jour après jour, et on peut dire avec courage, car on ne savait rien alors sur le virus.

Beaucoup d’activités se sont retrouvées à l’arrêt car elles sont liées à notre périmètre de marché qui est composé de trois activités : notre activité cargo (que l’on appelle Captrain Cargo et qui représente les trois quarts de notre chiffre d’affaires) a été fortement touchée : si les activités liées à l’automobile et à la chimie ont fortement reculé, celles de la grande consommation, ainsi que l’eau minérale et le combiné, se sont maintenues.

Le reste de notre chiffre d’affaires se partage entre une activité de desserte et de manutention dans les ITE (installations terminales embranchées) et une activité travaux avec la mise à disposition de ressources pour que des entreprises de travaux des voies puissent mener des chantiers. L’activité travaux a été quasiment à l’arrêt pendant deux mois et nous avons dû recourir au dispositif de chômage partiel.

Aujourd’hui, Captrain France est l’une des rares entreprises ferroviaires en France à offrir ces trois types d’activités. Rares sont celles qui savent offrir du cargo, de la proximité et des travaux. Nous souhaitons poursuivre sur ces trois axes.

VRT. A combien estimez-vous votre manque à gagner du fait de la crise ?

S. D. Au-delà du confinement, l’impact sur notre business continue de se faire sentir notamment dans l’automobile et dans le combiné maritime car les récoltes de céréales n’ont pas été de bonne qualité en France, ce qui a impacté notre client Cargill et ce qui nous a affectés. Entre les différents effets de la crise et les effets du marché, il va nous manquer 20 millions d’euros de chiffre d’affaires par rapport à nos prévisions.

Nos dernières estimations ne nous laissent pas penser qu’on ne va pas dégrader le capital de Captrain France. En 2020, au-delà de nos efforts, nous avons en effet également bénéficié d’un soutien de la part de l’Etat avec la gratuité des péages au second semestre.

Les mesures d’économies que nous avons mises en place et les aides de l’Etat vont nous permettre de terminer l’année et d’avoir la capacité d’investir dans les prochaines années pour nous développer.

VRT. Votre portefeuille d’activités a-t-il évolué ?

S. D. Notre portefeuille commercial a évolué : nous avons perdu des marchés, notamment le trafic Danone qui a réduit ses volumes ferroviaires ainsi que le trafic de Cargill.

Mais depuis la mi-décembre, nous avons réussi à gagner des volumes de fruits et légumes à températures dirigés à 140 km/h pour notre client Froid Combi.

Nous avons aussi récupéré depuis début janvier un nouveau trafic opéré par Via avec un premier train semi-remorque sur autoroute ferroviaire. Nous souhaitons en effet nous développer sur les autoroutes ferroviaires car elles offrent la possibilité de transporter des camions à des prix compétitifs et facilitent l’accès au rail.

Citons encore les trains que nous organisons entre le nord-est de la France et le sud-ouest, avec trois allers-retours par semaine, pour un trafic de bois de trituration en vue de leur transformation. Ce sont des volumes nouveaux que nous avons captés et qui sont passés au train. L’intérêt du mode ferroviaire est de permettre l’évacuation rapide de ce bois qui est attaqué par les insectes.

VRT. Quelles sont vos relations avec Fret SNCF ?

S. D. Avec Fret SNCF, nous sommes parfois en compétition, parfois en coopération. Parfois, nous nous retrouvons tous deux en final sur un marché. J’en suis fier car cela montre que le groupe SNCF dispose de belles entreprises.

Dans le cadre de la coalition avec 4F (une alliance regroupant les acteurs du fret ferroviaire pour le promouvoir, dont font partie Captrain France et Fret SNCF mais aussi des opérateurs privés, ndlr), des travaux ont été menés sous l’angle des investissements à réaliser dans les infrastructures et sous l’angle des aides à l’exploitation.

Nous avons obtenu une baisse de 50 % des péages en 2021 pour l’ensemble des entreprises ferroviaires, ainsi que des mesures de soutien au wagon isolé, accordées à celles qui en acheminent, donc Fret SNCF au premier chef. S’y ajoutent des aides au coup de pince, qui vont être pratiquement doublées. Et une réflexion est en cours pour soutenir les entreprises ferroviaires qui investissent dans du matériel. Ces dispositifs vont favoriser le développement du fret ferroviaire.

Il faut aussi obtenir des aides européennes, que ce soit pour les locomotives, pour les infrastructures ou pour mettre en place des solutions de contournement des grandes agglomérations. Il faut enfin travailler avec SNCF Réseau (ce que nous faisons) pour que les travaux sur les voies aient moins d’impact pour le fret ferroviaire.

VRT. Disposez-vous de suffisamment de conducteurs ?

S. D. Il va nous falloir des moyens pour nous développer. On investit beaucoup dans nos centres de formation et nous cherchons à nous faire connaître dans le monde du travail.

Nous recevons chaque année 35 000 CV. Mais cela reste difficile de recruter et la plupart des personnes embauchées ne connaissent rien au ferroviaire. Nous recrutons annuellement en CDI 150 personnes, que nous intégrons dans nos cursus de formation. Pour former un conducteur il faut quasiment un an. C’est donc un investissement important, un vrai engagement.

Nous essayons d’adapter nos formations et de travailler nos process pour être attractifs en proposant de plus en plus de stages sur le terrain et des entraînements sur des simulateurs. Et nous proposons le plus vite possible des affectations. La visibilité sur l’affectation est importante pour nos recrues car beaucoup sont attachés à leurs régions d’origine et souhaitent y être affectés.

Chacun de nos 70 sites a un responsable. 80 % de ces chefs de site sont issus de la promotion interne. Nous faisons en sorte d’offrir à nos salariés des perspectives d’évolution dans leur parcours.

VRT. Quelle est votre politique en matière de matériel roulant ?

S. D. Nous louons nos locomotives et essayons de nous tourner vers le mode électrique. Mais nous avons aussi été les premiers en France et même en Europe à acheter une locomotive hybride que nous exploitons. Nous avons prévu d’en acheter d’autres, mais comme c’est onéreux, nous devons le faire en fonction de nos capacités.

Nous cherchons à réduire notre empreinte carbone en utilisant des biocarburants et en formant nos personnels à l’écoconduite. Nous nous intéressons aussi à la solution hydrogène.

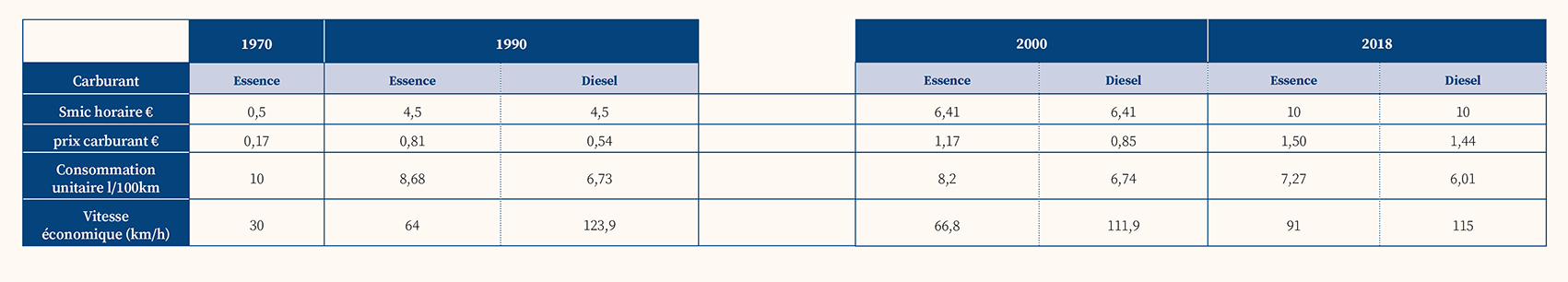

En attendant, il ne faut pas oublier que quand on assure un transport de fret en train, on consomme six fois moins d’énergie et on émet neuf fois moins de CO2 qu’un poids lourd. Sur 1 000 km, ce sont 1 000 kg de CO2 économisés.

Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt