Dans un rapport spécial publié en 2020, la Cour des comptes européenne avait analysé huit grands corridors de transport destinés aux entreprises et aux citoyens européens, concernant directement 13 pays, dont la France. Elle vient de livrer une version actualisée de son audit de ces mégaprojets: quatre dans le ferroviaire (axe Rail Baltica, liaison Lyon-Turin, tunnel de base du Brenner et Y basque), un projet fluvial (canal Seine-Escaut), un projet autoroutier (A1 en Roumanie) et deux projets de connexion multimodale (liaison rail/route du Fehmarn Bel, entre Allemagne et Danemark et liaison ferroviaire E59 reliant des ports en Pologne).

Il y a cinq ans, les auditeurs de l’UE estimaient déjà « peu probable » que leur finalisation intervienne d’ici à 2030. Leur verdict est aujourd’hui sans appel : l’objectif ne sera pas atteint. Plusieurs projets s’enlisent et les coûts continuent de s’envoler. « Le constat en 2025 est plus sombre qu’en 2020 et s’éloigne un peu plus des ambitions », résume le document.

Annemie Turtelboom, membre de la Cour des comptes européenne et responsable du rapport, ne cache pas sa déception. « Trois décennies après la conception de ces infrastructures de transport phare, nous sommes encore loin de toute cérémonie d’inauguration, et tout aussi loin d’obtenir les améliorations promises pour les flux de passagers et de marchandises à travers le continent ».

17 ans de retard moyen

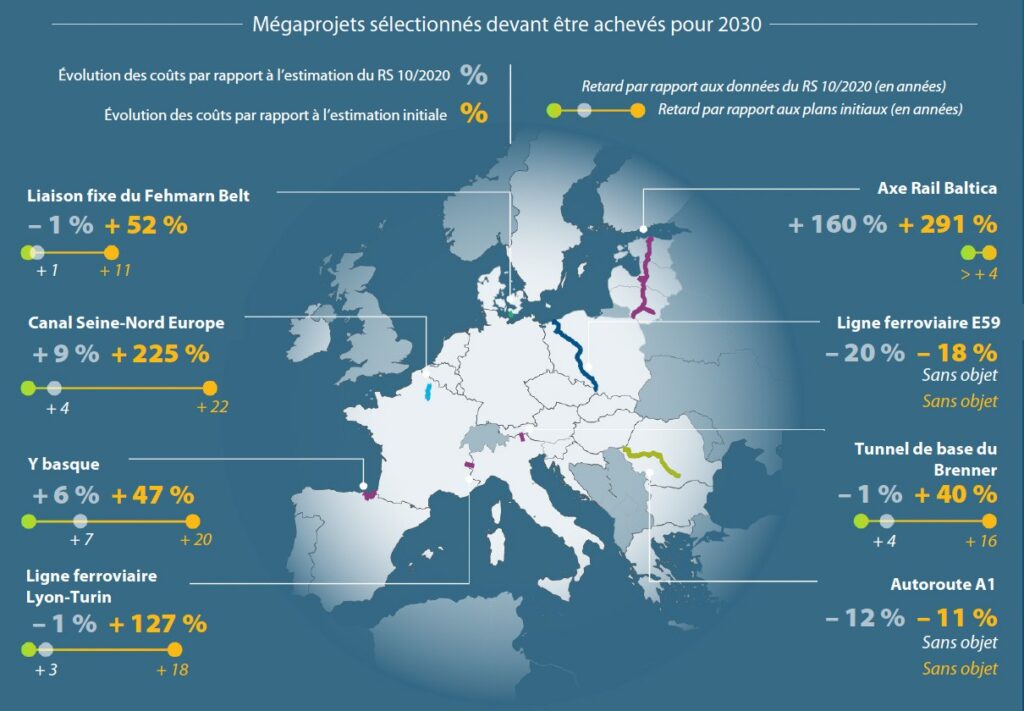

Les auditeurs pointaient en 2020 un retard moyen de 11 ans par rapport aux plans initiaux. L’actualisation de 2025 montre que la situation s’est encore aggravée : sur les cinq mégaprojets pour lesquels des données sont disponibles pour cette évaluation, le retard moyen s’élève désormais 17 ans.

L’Y basque, ligne ferroviaire censée être opérationnelle en 2010 selon le calendrier de départ, puis en 2023 d’après le plan révisé en 2020, ne devrait pas être prête avant 2030. Ses promoteurs parlent même plutôt de 2035. La finalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, attendue initialement en 2015, déjà repoussée à 2030 il y a cinq ans, est désormais prévue en 2033. L’ouverture du tunnel de base du Brenner est programmée en 2032 au plus tôt, alors que les plans précédents annonçaient 2016, puis 2028. Enfin, le Canal Seine-Nord Europe, dont l’exploitation devait commencer en 2010, a vu son entrée en service reportée à 2028, avant d’être désormais envisagée pour 2032. L’objectif d’achever le réseau central RTE-T d’ici à 2030, est hors d’atteinte.

Des surcoûts supérieurs proches de 8 milliards d’euros

Immanquablement, les coûts se sont aussi envolés. De 2020 à 2025, les huit mégaprojets ont bénéficié de 7,9 milliards d’euros supplémentaires de subventions européennes de 2020 à 2025. Cela porte à 15,3 milliards d’euros les financements apportés par l’UE.

En 2020, les auditeurs relevaient déjà que les chantiers de leur audit affichaient une augmentation globale des coûts réels (hors inflation) de 47 % par rapport aux estimations initiales. Cinq ans plus tard, l’écart a presque doublé pour atteindre + 82 %.

Les principaux dérapages budgétaires concernent deux infrastructures : l’axe Rail Baltica, dont le montant a explosé (+ 160 % en six ans et près de quatre fois le budget estimé au départ) et la liaison ferroviaire Lyon-Turin (en hausse de 23 % sur la même période et plus du double des premières projections).

Depuis le lancement du projet, le Canal SeineNord Europe enregistre, lui, un triplement de ses coûts de construction. La Cour des comptes européenne se satisfait que leur augmentation » marque le pas avec seulement + 9 % sur les six dernières années « .

Mauvaise définition des projets

Les causes de cette dégradation de la situation sont multiples. Les mégaprojets sont par nature complexes. Certains dérapages sont à mettre au compte de la pandémie de COVID-19, puis à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. D’autres proviennent de nouvelles exigences réglementaires ou encore d’aléas techniques. Mais les équipes d’Annemie Turtelboom relève aussi une mauvaise définition initiale des projets, que vient aggraver leur nature transfrontalière et des problèmes de coordination.

Quelle est la marge de manœuvre des autorités européennes pour résoudre ces problèmes ? Avant 2020, la Commission européenne n’avait jamais utilisé, le levier juridique principal (mais limité) dont elle dispose pour obtenir des explications sur les retards des méga-chantiers. Elle ne l’a toujours pas fait depuis, constate la Cour des comptes européenne.

En 2024, de nouvelles dispositions juridiques sont venues compléter son pouvoir de supervision. Le cadre de gouvernance permettant de traiter les problèmes de coordination transfrontalière a notamment été renforcé. Le rôle des coordonnateurs européens, qui assistent la Commission dans la supervision de l’achèvement du réseau central par les États membres, a également été redéfini. » L’efficacité de ces dispositions dépendra du choix de la Commission de les utiliser activement ou pas et de la mesure dans laquelle les États membres les respecteront « , relève l’audit.

Une directive impose aussi aux États membres de réduire la complexité des autorisations pour les projets situés sur des

tronçons clés du réseau central, en simplifiant par exemple les démarches et en fixant un délai maximal pour

rendre une décision. Pour produire ses effets, la directive doit faire l’objet d’une transposition correcte et rapide dans la législation nationale. Las, la Commission a dû engager des procédures d’infraction à l’encontre de cinq États membres pour qu’ils la respectent.