Hyperloop. « Une formidable escroquerie technico-intellectuelle »

Hyperloop. « Une formidable escroquerie technico-intellectuelle »

Ce n’est pas d’hier qu’on cherche le mode de transport révolutionnaire qui va supplanter le chemin de fer ! Comme s’il semblait acquis que les limites physico-économiques du contact roue-rail étaient atteintes, et que le TGV avait son avenir derrière lui… Après l’Aérotrain français, le Transrapid allemand et le Maglev japonais, l’Hyperloop de l’américain Elon Musk semble déchaîner aujourd’hui les rêves les plus fous chez les inconditionnels de l’innovation pour l’innovation. Pour François Lacôte, personnalité mondiale de la grande vitesse ferroviaire, ce projet n’est qu’« une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». Il confie à nos lecteurs sa démonstration.

Ce n’est pas d’hier qu’on cherche le mode de transport révolutionnaire qui va supplanter le chemin de fer ! Comme s’il semblait acquis que les limites physico-économiques du contact roue-rail étaient atteintes, et que le TGV avait son avenir derrière lui… Après l’Aérotrain français, le Transrapid allemand et le Maglev japonais, l’Hyperloop de l’américain Elon Musk semble déchaîner aujourd’hui les rêves les plus fous chez les inconditionnels de l’innovation pour l’innovation. Pour François Lacôte, personnalité mondiale de la grande vitesse ferroviaire, ce projet n’est qu’« une formidable escroquerie technico-intellectuelle ». Il confie à nos lecteurs sa démonstration.

Comme d’autres projets de transport terrestre guidés réputés « innovants » (Aérotrain, Transrapid allemand ou Maglev japonais, tous datant du début des années 70), le projet Hyperloop se fonde sur la pétition de principe que le système roue-rail connaît plusieurs limites :

Une limite technique de vitesse autour de 200/250 km/h : postulat faux, puisque le record de vitesse du 3 avril 2007, établi à 575 km/h lors d’une campagne d’essais étalée sur trois mois d’hiver (janvier à début avril 2007), au cours de laquelle 28 marches d’essai ont été effectuées à plus de 500 km/h avec un train composé de véhicules de « quasi-série », sur une infrastructure strictement « de série », sans autre opération de maintenance du train ou de l’infrastructure qu’une simple « inspection » (donc sans changement ni réfection d’un quelconque élément du train, de la voie ou de la caténaire), a montré que le système ferroviaire avait un potentiel technique de vitesse d’au moins 500 km/h ;

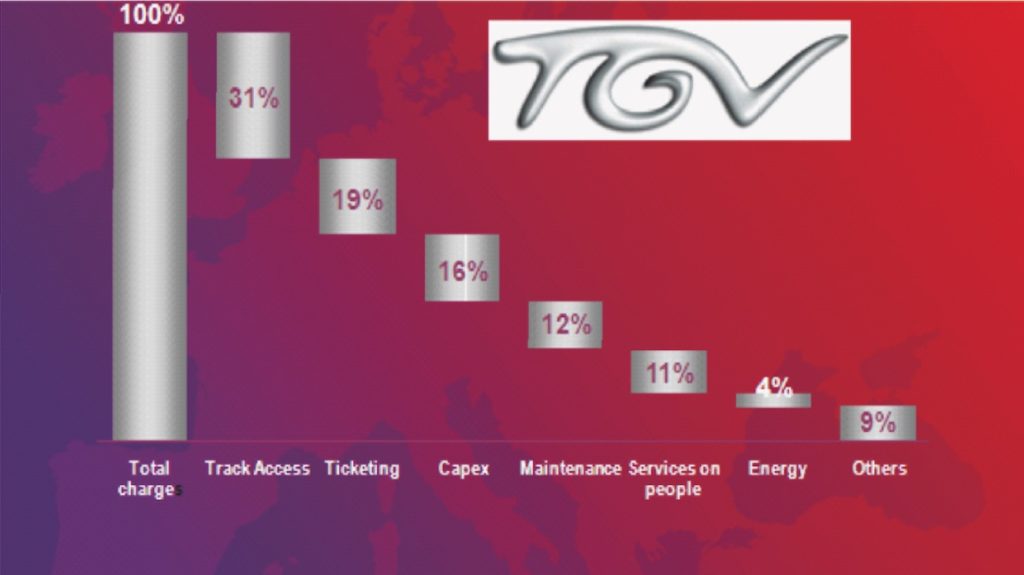

Une limite énergétique : s’il est exact que la résistance à l’avancement (donc l’énergie dépensée), dans l’air, croît rapidement avec la vitesse, l’essentiel de cette résistance vient de la résistance aérodynamique (croissant comme le carré de la vitesse), la résistance au roulement du contact roue-rail (déjà très faible) ne représentant plus que quelques pour-cent du total au-delà de 300 km/h (une énergie déjà inférieure à l’énergie de la seule sustentation des autres systèmes) : ainsi tous les systèmes de transport terrestre obéissent à la même loi de la résistance aérodynamique à l’air libre, les systèmes ne faisant plus appel au contact « roue-rail » ne bénéficiant d’aucun avantage spécifique ; le contexte est évidemment différent dans un environnement à pression réduite (avion en haute altitude ou véhicule terrestre dans tube « vide atmosphérique »). Au demeurant, la dépense énergétique reste d’un niveau tout à fait acceptable : la part de l’énergie dans le coût d’exploitation d’un TGV à 300 km/h est de l’ordre de 5 % seulement, et ainsi resterait encore faible (14 %) à 500 km/h.

Une autre illustration de cette très faible dépense énergétique du TGV : lors de la marche du record du 3 avril 2007, nous avons parcouru (départ arrêté, donc dépense énergétique intégrant celle nécessaire à la montée en vitesse) 100 km en un quart d’heure, avec environ 200 personnes à bord du train d’essai : le coût de la dépense en énergie électrique (facture payée au fournisseur d’électricité), ne fut que d’un euro par voyageur transporté.

Le coût de l’infrastructure n’est que très faiblement lié à la technologie ferroviaire (quoi de meilleur marché que des cailloux – le ballast – et de la ferraille – le rail), mais il est essentiellement lié au tracé qui doit être de plus en plus « rectiligne » au fur et à mesure que l’on augmente la vitesse, et donc exige un nombre croissant d’ouvrages coûteux (viaducs et tunnels) pour inscrire ce tracé dans le relief traversé.

Un peu d’histoire : rien de neuf !

Hyperloop n’est que la reprise d’un très vieux projet. Rappelons déjà qu’à la fin des années 60 et au début des années 70 de nombreux projets de nouveaux systèmes de transport terrestre furent imaginés, et pour certains développés à grands frais, s’appuyant sur ce même faux postulat que le système ferroviaire était limité en pertinence technique et économique du fait de l’existence du contact entre mobile et infrastructure, le contact « roue-rail ».

En France, c’est l’ingénieur Jean Bertin qui inventa, avec l’aide financière des pouvoirs publics français, l’Aérotrain, train à sustentation et guidage par coussins d’air, et propulsion par hélice ou réacteur d’avion.

En Allemagne, ce sont les sociétés Thyssen et Siemens qui développent, avec le soutien financier du gouvernement allemand, le Transrapid, train à sustentation et guidage par attraction magnéti

Le dossier complet est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !