La décision de la Commission européenne d’interdire la fusion Alstom-Siemens s’est attiré une levée de boucliers. On a accusé Bruxelles d’avoir une vue court-termiste et une compréhension étroite de la concurrence. Les critiques sont quasi unanimes en Allemagne, largement majoritaires en France. Dans les autres pays de l’Union européenne (UE), on comprend beaucoup mieux la décision de Margrethe Vestager, la commissaire à la Concurrence.

La Commission ne manque d’ailleurs pas d’arguments. Le plus fort ? Elle applique le droit. Elle a pour mission de s’assurer qu’une entité ne peut acquérir de position dominante sur le marché intérieur par une acquisition. On peut devenir dominant par ses propres mérites. Mais, si on le devient par acquisition ou fusion, il faut concéder des contreparties.

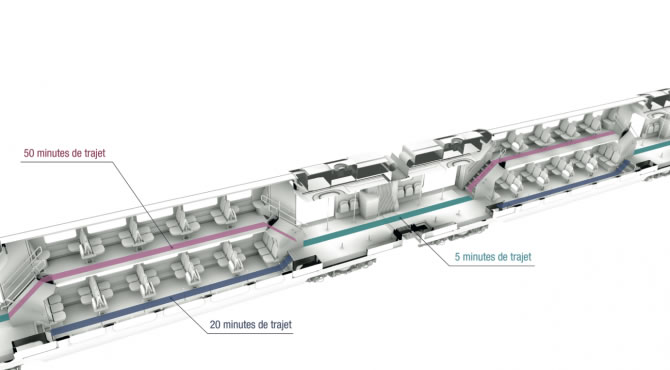

À l’issue de son enquête, la Commission a estimé qu’environ 80 % de l’activité cumulée d’Alstom et Siemens ne posait aucun problème. Comme on le sait, c’est dans deux domaines que le bât blessait : les trains à très grande vitesse (au-delà de 300 km/h) et la signalisation. Seuls Siemens et Alstom vendent des trains à très grande vitesse dans l’UE. Il en va de même en dehors de l’Union, du moins sur les marchés accessibles. Exception faite donc des réseaux chinois, japonais et coréens, qui ne le sont pas. La position dominante du nouvel ensemble était encore plus flagrante dans la signalisation.

Dans ces deux domaines les candidats à la fusion étaient donc conduits à vendre des parties significatives de leur activité, pour laisser place à des concurrents.

Or, rappelle-t-on à la Commission, les sacrifices dans les projets de fusion se montent en moyenne entre 10 et 20 % du chiffre d’affaires. Ce n’est pas une règle, mais on s’est étonné qu’Alstom et Siemens n’aient proposé que 4 %. La nature des cessions proposées a aussi posé problème. Pour la très grande vitesse, la cession envisagée (accorder des licences) n’était pas suffisante. Alstom-Siemens aurait continué à maîtriser l’essentiel. C’est du moins ce qu’a jugé Bruxelles, même si, d’après le Financial Times, l’espagnol CAF, intéressé, était prêt à payer 900 millions d’euros pour cette partie cédée de la très grande vitesse.

Ça ne peut pas marcher

Sur la signalisation, les solutions des deux partenaires étaient aux yeux de Bruxelles beaucoup trop compliquées, faites de cessions de petits bouts un peu partout qui ne pouvaient que très difficilement constituer un véritable concurrent.

Les remèdes proposés le 12 décembre 2018 par les deux partenaires aux griefs de la Commission ont été testés auprès des concurrents, des clients, des autorités régulatrices. Dans des délais serrés, ils ont conclu : ça ne peut pas marcher. Et ce n’est pas la deuxième mouture de remèdes qui pouvait satisfaire. Présentée hors délais, moins d’un mois avant la date limite de décision, un peu différente mais de même ordre de grandeur, elle a été plutôt reçue comme un moyen de faire pression in extremis.

La Commission estime donc avoir appliqué le droit existant de la concurrence, qui fonctionne et auquel elle s’est tenue. Il ne l’a conduite que très rarement à une telle décision : au cours des 10 dernières années, elle a seulement interdit neuf projets de fusion et en a accepté 2 991. On veut y voir la preuve que le droit de la concurrence empêche les monopoles mais ne s’oppose pas à la création de champions.

Et puis, si les Européens se réjouissent que Margrethe Vestager applique ce droit aux Gafa, on ne peut lui demander de ne pas l’appliquer aux entreprises européennes. La base juridique qui conduit à refuser la fusion Siemens-Alstom est celle qui a permis d’infliger une amende record de 4,3 milliards à Google. En attaquant cette base, on se tirerait une balle dans le pied. Ou en l’appliquant mal. En dehors de l’Union, des grands groupes ou de grands États n’attendent qu’une chose : qu’une telle faute soit commise par Bruxelles.

Si on ne peut pas demander à la Commission de ne pas appliquer le droit, on peut changer les règles. Certains thèmes apparus dans le débat y invitent… sans toujours convaincre la Commission.

Is big beautiful ?

Premier thème, créer un très grand groupe apparaît une évidence. Mais il n’a pas été démontré que l’entité nouvelle serait un meilleur concurrent face aux Chinois que les deux actuelles. Ni en ce qui concerne les prix plus bas, ni en ce qui concerne l’innovation. Big is beautiful ? Peut-être, mais peut-être pas.

Deuxième thème. Il faut prendre en compte le marché mondial et particulièrement la concurrence chinoise. Mais c’est une dimension que la Commission estime n’avoir pas ignorée. Or, s’agissant de la très grande vitesse, les Chinois n’ont pas vendu un seul train en dehors de leurs frontières (malgré un projet en Indonésie). En Europe, lorsqu’ils ont voulu se présenter pour le projet britannique HS2, ils n’ont pas été pré-qualifiés. On estime qu’il n’y a aucun danger d’ici cinq ans, vraisemblablement pas avant 10 ans. Pour la signalisation, la Chine est jugée encore moins avancée. La barrière à l’entrée est encore plus grande et l’Europe a trois géants mondiaux : Siemens, Alstom et Thales.

Autre reproche, Bruxelles limiterait son horizon au droit de la concurrence. Elle défend le consommateur plutôt que le producteur. Mais on estime à Bruxelles que c’est plutôt une bonne chose. Car protéger le producteur cela peut vite revenir à protéger des bases d’emploi dans certains pays membres au détriment des autres. En revanche, protéger le consommateur, c’est protéger tous les citoyens de l’Union. En limitant le nombre de candidats potentiels aux appels d’offres, il y aurait baisse de la concurrence et une moindre incitation à l’innovation… Avec le risque, au bout du compte, d’être plus mauvais face aux Chinois. Credo de Bruxelles : grâce à la concurrence, on exporte de la compétitivité. Taper sur le droit de la concurrence, c’est taper à côté de la plaque. Et oublier qu’on dispose d’autres outils.

Car le véritable outil contre la pénétration du marché européen, c’est la réciprocité dans l’ouverture des marchés publics, politique qui a deux volets.

Dans le cadre de la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), pour lutter contre les entreprises d’État et les subventions, et mieux maîtriser les marchés publics, Bruxelles met au point l’International Procurement Initiative (IPI). Présenté en 2013 par la Commission, le texte est, cela dit, toujours en discussion…

L’autre volet, ce sont les accords bilatéraux. L’accord Jefta entre l’UE et le Japon, entré en vigueur le 1er février, a notamment permis d’ouvrir les marchés publics. Dans le ferroviaire, la clause dite de « sûreté opérationnelle », qui bloquait les concurrents étrangers, a été éliminée. Non sans de sévères discussions.

Avec le Canada, l’accord Ceta, en application provisoire depuis le 21 septembre 2017, a lui aussi permis d’ouvrir ce marché, aux niveaux fédéral comme subfédéral.

Ce ne sont pas les seuls outils. Pour juger les appels d’offres des marchés publics dans l’UE, on peut s’appuyer sur d’autres critères que le prix : par exemple les critères sociaux et environnementaux qui ne sont pas assez utilisés. Dommage : ils favorisent de fait les Européens.

Autre arme, le contrôle des investissements étrangers. Sur les 28 États membres, 12 ont un tel dispositif, dont la France (décret de 2005, renforcé par le décret Montebourg, et maintenant par loi Pacte). Mais certains pays de l’Union sont très peu regardants. La Grèce a vendu au Chinois Cosco le port du Pirée. On avait des trous dans la raquette, reconnaît-on. Or, la Commission a proposé en septembre 2013 un cadre qui a très vite fait l’objet d’un accord entre la Commission, le Conseil, et le Parlement, permettant le filtrage des investissements directs étrangers. Le texte devait être discuté en plénière au Parlement le 11 février.

De plus, il n’a pas échappé à la Commission qu’environ 50 000 entreprises chinoises sont des entreprises d’État qui bénéficient de subventions déloyales. L’Europe n’est pas tout à fait démunie. 143 mesures antidumping ont été prises par la Commission dont une centaine concernaient des entreprises chinoises. On les juge efficaces, puisque les importations concernées par ces mesures ont baissé de 70 %. Premiers visés, les produits sidérurgiques, dont le volume importé a baissé de 97 %.

Le plaidoyer de la Commission résistera-t-il à la campagne électorale, en pleine période de replis nationalistes ou de désaveu de l’Europe ? Pas sûr. Il vaut tout de même la peine d’être entendu.

F. D