David Martin milite depuis de longs mois pour l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français. Le PDG d’Arriva, filiale de la Deutsche Bahn, regrette que le projet de loi réformant le système ferroviaire ne le permette pas, ce qui est en contradiction selon lui avec le règlement européen sur les obligations de services publics. Le patron d’Arriva, opérateur ferroviaire déjà présent dans plusieurs pays européens, estime être en mesure de fournir un meilleur service pour un coût plus bas alors que les finances publiques sont très contraintes. Pour cela, il faut, estime-t-il, que les décideurs politiques fassent preuve de courage.

Ville, Rail & Transports. Quels messages souhaitez-vous faire passer aux parlementaires français qui sont en train d’examiner le projet de réforme ferroviaire ?

David Martin. Nous sommes une entreprise de transport de voyageurs qui exploite des services de bus, de trains, de tramways, d’autocars et de bateaux-bus dans 15 pays d’Europe. Nous avons déjà montré au cours des dernières années que nous étions en mesure de fournir un meilleur service au même coût ou à un prix inférieur. En France, selon nous, la réforme ferroviaire doit offrir, tout particulièrement aux régions, la possibilité de tester, face à la SNCF, l’offre des opérateurs concurrents.

Cela permettra aux autorités organisatrices de transports de déterminer dans quels cas l’on obtient la meilleure qualité, la plus grande ponctualité ou fiabilité lors de l’exploitation de trains en délégation de service public ; bref, tout ce qui assure un meilleur retour d’investissement pour le contribuable. De nombreuses études sur les expériences en cours, dont certaines réalisées par la Commission européenne, montrent qu’il est possible d’économiser de 25 à 30 % sur les coûts pour le même service, ou bien d’obtenir, à coût égal, plus de services de qualité bien supérieure.

Cette possibilité d’ouverture à la concurrence est conforme au règlement européen sur les Obligations de service public (OSP). Elle aurait dû être intégrée dans la réforme. Mais ce que je comprends – à moins que je ne me trompe – c’est que cela ne sera probablement pas possible avant 2022. C’est regrettable ! Vous avez beaucoup à gagner à ouvrir le marché.

Certes, c’est une question politique en France. Mais notre expérience dans divers pays – Pays-Bas, République tchèque, Danemark, Portugal, Royaume-Uni – montre que l’ouverture du marché de transport de voyageurs déclenche un cercle vertueux : l’Etat, les collectivités territoriales font des économies, les améliorations en qualité de service attirent davantage de clients, ce qui accroît les revenus générés par les passagers, et améliore l’économie du système.

VR&T. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré selon vous dans le projet de réforme ? Que pensez-vous de ces trois établissements publics : Epic de tête, SNCF Mobilité, SNCF Réseau ?

D. M. Tous les modèles peuvent fonctionner. Mais il faut s’assurer que le régulateur (l’Araf) disposera vraiment des moyens pour contrôler le marché, garantir la transparence et la non-discrimination. Il faut également que le gestionnaire d’infrastructure ait un niveau élevé d’indépendance. Nous avons besoin de comprendre comment va fonctionner la gouvernance du système, c’est-à-dire la séparation entre les deux entités SNCF Mobilités d’un côté et SNCF Réseau de l’autre. Afin de garantir l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure d’un point de vue organisationnel et décisionnel il est essentiel de départager clairement les responsabilités entre les différentes entités, la holding et les deux autres établissements publics. Enfin, nous regrettons que l’ouverture du marché ne fasse pas partie de la réforme ferroviaire.

VR&T. Y a-t-il un modèle en Europe qui devrait servir selon vous d’exemple à suivre ?

D. M. Tous les modèles atteignent un certain niveau de performance. L’objectif au fond, c’est d’apporter le meilleur service au meilleur coût. Au Danemark, nous sommes le seul opérateur privé. C’est là où le niveau de satisfaction de nos clients est nettement le plus élevé et où les performances en termes de productivité des trains sont de loin les meilleures. Résultat : nous avons pu réaliser des économies de l’ordre de 40 % à 50 %. Et ce n’est pas seulement en réduisant les dépenses que nous réduisons les coûts, c’est aussi grâce à la progression de la fréquentation des trains. Ayant ainsi rendu le système plus attractif, nous sommes conduits à acheter plus de trains. Ainsi, aux Pays-Bas, nous avons récemment dû commander cinq rames supplémentaires. Je tiens à préciser d’autre part que, contrairement à ce que l’on essaye de faire croire parfois en France, nous ne faisons pas de « dumping social » pour baisser les coûts. Nos salaires sont équivalents, voire supérieurs, à ceux des autres opérateurs. Simplement, nous sommes plus efficaces dans notre organisation.

VR&T. En quoi votre organisation est-elle plus performante ?

D. M. Le plus gros investissement, c’est l’achat du matériel. Dans beaucoup de pays, quand nous arrivons, nous voyons de nombreux trains immobilisés dans les ateliers, qui ne transportent pas de voyageurs. Nous devons avoir la meilleure utilisation du matériel roulant. La façon de planifier la rotation des trains est fondamentale. En même temps, pour rendre les transports publics attractifs, vous devez permettre aux passagers de mémoriser facilement les horaires. Par exemple toutes les 30 minutes.

Nous devons optimiser l’utilisation des trains. Cela a un coût marginal. Mais il faut également que l’organisation du travail des conducteurs permette cette meilleure utilisation des matériels. Et qu’ils travaillent réellement le temps qui leur est payé. Nous n’avons aucun problème à payer – bien – les salariés pour leur travail. En revanche, ce qui est problématique, c’est lorsque sur 6 heures de travail, il y a seulement 2 ou 3 heures de travail effectif, le reste étant de l’attente. En France, le temps de conduite doit être inférieur de 50 % à ce qu’il est ailleurs. Mais il ne s’agit ni de revendication syndicale ni de mauvaise volonté des personnels. C’est la conséquence d’une organisation qu’il faut améliorer.

VR&T. Quel accueil a été réservé en France à votre proposition, faite en octobre dernier, de lancer des expériences pilotes d’exploitation du TER par d’autres opérateurs que la SNCF ?

D. M. Globalement, la réaction a été positive. Nous avons ouvert le débat. La transparence de notre offre répond positivement à la demande de nombreuses régions. Malheureusement, quand certaines d’entre elles décident aujourd’hui de prolonger leur contrat avec la SNCF, elles laissent passer cette occasion.

Dans notre dialogue avec les régions, nous n’avons aucunement l’intention de leur dicter leur conduite, mais nous tentons de partager avec elles notre expérience afin de les aider à mettre en place, le système qui convienne le mieux à la France. Nous avons eu des discussions, avec à peu près la moitié des régions et même des discussions approfondies avec six d’entre elles. Il y a un an, le débat portait sur le « dumping social » et la sécurité. Il s’est depuis élargi et porte sur les questions de qualité, de coûts, de ponctualité, d’absence de transparence du système actuel.

Il est possible que les régions utilisent ces discussions pour obtenir de meilleurs coûts et de meilleurs services de la part la SNCF. Elles en tireront sans doute un bénéfice. Mais le véritable bénéfice serait pour elles de faire confiance à d’autres opérateurs.

VR&T. Quel calendrier souhaitez-vous ?

D. M. Il est préférable de se préparer sans délai à cette ouverture. Il faut jusqu’à trois ou quatre ans pour préparer l’offre. Et une fois la décision prise, il faudra environ deux ans pour mettre en place un projet pilote. D’où la nécessité de se décider vite pour que régions, opérateurs et constructeurs soient prêts. Pour que les opérateurs aient le temps de préparer leurs offres, pour que l’on puisse par exemple commander des trains. Même si cela ne commence qu’en 2022, il faut se préparer très vite. Le temps file ! ! La réforme a manqué l’occasion de préciser toutes ces étapes à franchir pour passer de la situation actuelle à l’ouverture du marché.

VR&T. Que pensez-vous de la volonté de certaines régions en France d’acheter elles-mêmes le matériel roulant ?

D. M. La question de la propriété du matériel est partout la plus importante. Les modalités sont différentes d’un pays à l’autre. En Suède, les régions achètent les trains et nous les donnent à exploiter, au Danemark, nous possédons les trains, aux Pays-Bas, nous les possédons aussi, mais pas au Portugal… L’Allemagne est un cas intéressant. C’est l’un des marchés les plus ouverts, et ce marché a évolué. Au départ, ce sont les opérateurs qui achetaient les trains. Désormais, ce sont de plus en plus les Länder qui le font et qui les confient ensuite aux opérateurs, qu’il s’agisse de la DB ou des indépendants.

En France, la SNCF est propriétaire, mais ce sont les régions qui investissent pour des montants élevés dans une période où la pression sur les finances publiques est très forte. Les régions françaises ont ainsi investi six milliards au cours des dix années passées dans le matériel roulant. Le fait que les régions financent le matériel a du sens. Simplement, elles devraient en avoir le contrôle. Alors pourquoi ne pas lest acheter elles-mêmes ?

Par ailleurs, les autorités organisatrices de transports devraient élargir le nombre de fournisseurs. Alstom, bien sûr, et Bombardier. Mais en Europe, le marché évolue : en plus de Siemens, l’Allemagne recourt à Pesa ou à Stadler, dont la part augmente rapidement. On voit apparaître Caf hors d’Espagne, Hitachi s’implante au Royaume-Uni… Le marché évolue. Il est temps de changer.

VR&T. Quelle part du réseau vous intéresse en France ?

D. M. La France est le deuxième marché européen pour les transports publics. Bien sûr que ce marché nous intéresse ! Mais nous regardons les opportunités où qu’elles soient car Arriva opère dans une quinzaine de pays d’Europe. En France, nous pensons que l’exploitation des TER ou des trains d’équilibre du territoire, n’est pas satisfaisante. Les usagers français ont droit à un service bien meilleur qu’il n’est aujourd’hui.

Ce sera également bon pour l’opérateur historique, qui sera poussé à plus d’efficacité. Aux Pays-Bas, la régularité de l’opérateur historique NS était de l’ordre de 80 % il y a quelques années. Elle est aujourd’hui de 90 %. Pourquoi ? Parce qu’Arriva a pris une part importante du marché. Il en va de même au Danemark. Au Royaume-Uni, nous obtenons un niveau de satisfaction impressionnant de 93 %.

VR&T. Comment pensez-vous constituer vos équipes ?

D. M. Pour nous implanter en France, nous serons français. Nous ne faisons pas appel à des Britanniques hors du Royaume-Uni. Nous ferons appel à une équipe de management française. C’est ce que nous avons l’habitude de faire : employer des personnes du pays pour leur expertise, pour nous aider à mieux comprendre les attentes nationales. Arriva emploie 60 000 personnes dans le monde. Nous n’avons aucune difficulté à nous implanter, précisément parce que nous recourons au management local.

Ceci implique de porter une forte attention à la dimension sociale. Nous avons besoin de gens motivés, qu’ils soient conducteurs, agents d’entretien, ou ingénieurs. Ce sera mon plus grand souci.

VR&T. Comment ferez-vous pour répondre aux préoccupations des régions qui devraient devenir des autorités organisatrices de la mobilité avec la réforme territoriale ?

D. M. C’est l’une de nos préoccupations majeures : proposer des offres intermodales. Nous intégrons toutes les solutions de mobilité pour répondre aux demandes des autorités organisatrices. C’est déjà le cas par exemple au Danemark ou aux Pays-Bas, où Arriva est installé de longue date.

VR&T. Lors de la première lecture du quatrième paquet ferroviaire, le Parlement européen a voté une clause de réciprocité, reçue en France comme « clause anti-Keolis ». Qu’en pensez-vous ?

D. M. Le débat va continuer au Parlement. Keolis a déjà engagé de nombreux investissements à l’étranger, en Europe par exemple. La SNCF est présente en Italie. La France ne doit pas faire du ferroviaire un sanctuaire. On voit bien que les marchés bougent, que les projets sont nombreux. Nous n’avons pas d’objection à unir dans certains cas nos forces avec la SNCF. Nous l’avons déjà fait dans le passé. Notre unique objectif est de voir s’ouvrir le marché français et non de bloquer le développement des opérateurs français ailleurs. Pourquoi priver la France de notre expérience ?

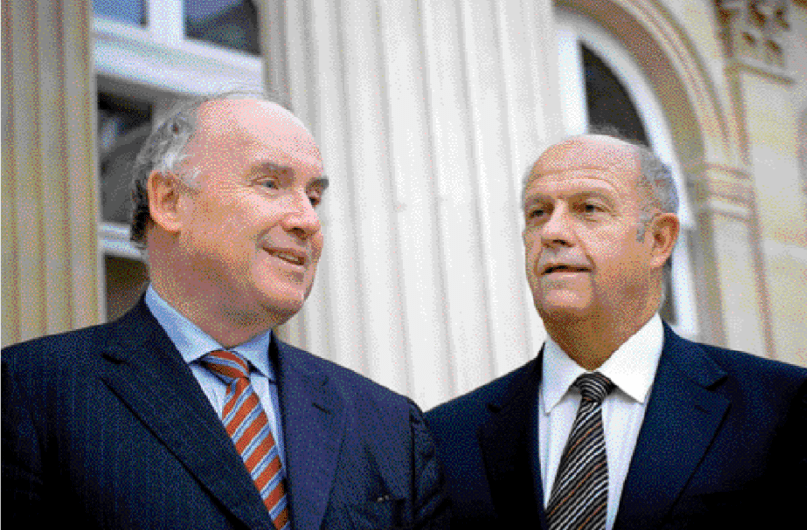

Propos recueillis par François Dumont et Marie-Hélène Poingt