Dans le nouveau monde de la recherche ferroviaire française, pas toujours évident de savoir qui est qui, d’autant plus que les limites des domaines d’activités respectifs de ces nouveaux acteurs sont encore assez mouvantes.

Dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie en particulier, deux nouveaux acteurs ont vu le jour : i-Trans et Railenium, mettant à profit un réseau de PME côtoyant les usines Alstom ou Bombardier du Valenciennois, ainsi que des institutions comme l’Agence

ferroviaire européenne, Certifer, l’EPSF et le Centre d’essai ferroviaire (CEF), le tout à proximité des centres universitaires de Valenciennes et de Villeneuve d’Ascq.

Cette proximité entre industriels, institutions et enseignement supérieur a donné naissance dès 2005 au pôle de compétitivité i-Trans. Un pôle qui ne se limite pas au secteur ferroviaire, même si celui-ci est à son origine, car il s’intéresse aussi aux systèmes de transports intelligents et à l’automobile. Globalement, i-Trans fédère l’ensemble des acteurs de l’industrie (450 entreprises et industriels), de la recherche (33 laboratoires) et de la formation (19 organismes) dans les domaines des transports terrestres durables et de la logistique. Associant les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, i-Trans et ses partenaires ont pour ambition de devenir « un pôle d’excellence mondiale référent pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes de transports durables et de répondre aux besoins croissants de transport de fret et de voyageurs par le développement de solution co-modales » : voie d’eau, route, fer. Dans ce dernier domaine, on retrouve Alstom, Bombarbier et plus d’une trentaine d’autres acteurs industriels (Centre d’essais ferroviaires, Certifer, Faiveley, Hiolle Industrie, Info TER, Neu SF, Odice, Railtech, RATP, RFF, SNCF, Eurotunnel, Sambre et Meuse, Sofanor, Stratiforme, Valdunes…).

En près de dix ans d’existence, i-Trans a pu voir les plus anciens de ses 193 projets labellisés (pour un total de 1,04 milliard d’euros) s’acheminer vers leur industrialisation. Des projets qu’il s’agit désormais d’accompagner, parmi lesquels trois ont été présentés lors du deuxième Innovation Day, en juillet 2014 (voir encadré). A l’occasion, Jean-Marie Vanzemberg, Directeur général du CEF, a déclaré que « i-Trans fait du Shift2Rail avant Shift2Rail ».

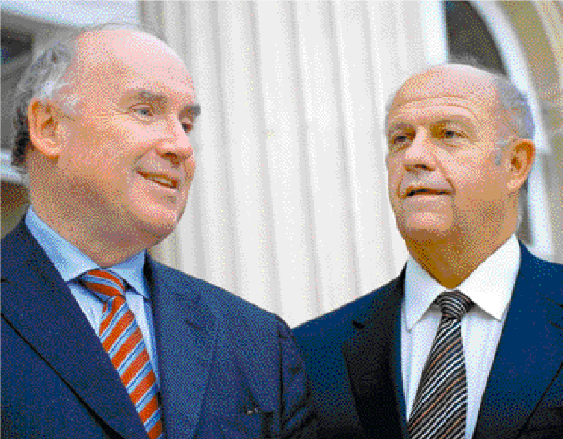

Présidé par Jean-Marie Delbecq, i-Trans est également porteur de l’Institut de recherche technologique (IRT) Railenium, dont le délégué général est Jean-Marc Delion. Depuis son lancement en 2011, Railenium a élargi son domaine d’activité : d’IRT « dédié à l’infrastructure ferroviaire » à son lancement en 2011, il est devenu un IRT « filière ferroviaire », impliquée dans Shift2Rail. Cet institut regroupe huit organismes publics de recherche et de formation (dont l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’IFSTTAR, l’Université de technologie de Compiègne et l’Université des sciences et technologies de Lille, membres fondateurs), le pôle de compétitivité i-Trans, trois opérateurs et gestionnaires de réseaux ferroviaires (SNCF, RFF, Eurotunnel), 19 entreprises industrielles, de construction et de services (dont Alstom, Vossloh-Cogifer et Bouygues), représentatives de la filière ferroviaire. Le tout en partenariat avec les régions Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.

Railenium a pour objet « la définition et la mise en œuvre d’une stratégie scientifique de coopération dans le but de conduire un projet d’excellence scientifique dans le domaine des équipements, des infrastructures et des systèmes de transports ferroviaires ». Il couvre les systèmes ferroviaires urbains, conventionnels (fret et voyageurs) et grande vitesse. Pour ce faire, un budget de 350 millions d’euros a été alloué sur 10 ans, partagé entre les programmes de R&D et les investissements en moyens d’essais d’ici 2019 (au plus tôt), implantés dans le Val de Sambre au sein d’un Centre européen d’essais ferroviaires (anneau ferroviaire de 5,9 km, anneau tramway, manège de fatigue, bancs d’essai rail-roue, plateformes de simulation numérique).

Trois nouvelles innovations portées par i-Trans

Lors de la deuxième édition de son « Innovation Day », le 3 juillet, le pôle de compétitivité i-Trans a présenté trois nouveaux projets innovants, portés par trois consortiums. Trois projets consacrés au matériel roulant, alors que les trois innovations présentées lors de la première édition, en novembre dernier (armement caténaire en matériaux composites, New Ballastless Track et Track Train System Availability) concernaient l’infrastructure.

• Réduire la masse du matériel roulant

Le projet Ultimat (acronyme d’Utilisation Innovante des nouveaux MATériaux) porte sur une caisse de train multi-matériaux – notamment composites – avec pour objectif de réduire de 20 % la masse du matériel roulant ferroviaire. Alléger permet non seulement de diminuer la charge par essieu ou d’économiser de l’énergie ; mais cette démarche permet aussi d’intégrer des équipements, voire d’accueillir plus de voyageurs, comme l’a montré en son temps le TGV Duplex.

Aujourd’hui, le passage d’une structure métal aux matériaux composites pose à l’industrie ferroviaire des problèmes identiques à ceux rencontrés il y a 20 ans par l’aéronautique. Cette dernière possède donc un retour d’expérience en la matière, l’avion d’aujourd’hui étant un mixte composite/métallique. Résultats : absence de corrosion, meilleure tenue en fatigue, 5 à 10 fois moins de pièces (gain de 25 à 30 % en maintenance et opérations) et doublement du pas des visites.

Airbus, qui a eu une approche progressive en passant de 10 à 52 % de composites dans ses avions civils, participe à ce projet via Airbus DS (EADS Composites Aquitaine), aux côtés d’Alstom Transport, ArcelorMittal, Cybernetix (ex-AETech) et Stratiforme Industries. Sont associés à ce projet lancé en 2007 les laboratoires de l’Ecole des Mines de Douai (Armines), de l’Université technologique de Compiègne et de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

En partant de la caisse aluminium de 3,3 t du métro parisien MP05 produite par Alstom, on a estimé qu’une fabrication en acier HLE (haute limite d’élasticité) ArcelorMittal aurait une masse de 2,7 t, contre 1,9 t en composite Stratiforme et 2,2 t en associant un pavillon acier avec un châssis et des faces en composites. Un chaudron a ainsi été réalisé sans liaison mécanique, avec assemblage par collage.

Reste à rassurer les futurs clients avec un démonstrateur afin de connaître l’impact sur l’exploitation et la maintenance. Il faudra également vaincre les habitudes et établir un juste prix : si les clients étaient prêts à payer 100 euros par kilo gagné dans le domaine de l’aviation (et bien plus en spatial !) ce montant serait plutôt de 20 euros dans le marché ferroviaire.

• Détecter et diagnostiquer les pannes

A l’échelle du réseau Transilien, le moindre pour-cent de gagné en disponibilité se traduit par une économie de trains à service égal. C’est dans cette optique que le projet Surfer (SURveillance FERroviaire active) propose un système de diagnostic et de détection des pannes embarqué pour développer une maintenance prédictive et augmenter la disponibilité du matériel, en commençant par le Francilien de Bombardier. Le constructeur est logiquement présent dans ce projet labellisé en 2009 et démarré en 2010, avec Hiolle Industries, Prosyst (spécialiste des logiciels de surveillance et diagnostics dont c’est le premier projet ferroviaire), l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.

Intervenir sur les pannes avant qu’elles se produisent repose sur des modèles prédictifs utilisant les données obtenues au niveau des capteurs embarqués en détectant les éléments annonciateurs. En commençant par les portes et accès voyageurs, qui représentent « 5 % du coût et 30 % des défaillances », selon Guillaume Branger, ingénieur fiabilité chez Bombardier : « une augmentation du frottement d’un galet est une signature annonciatrice d’un blocage de porte ».

Système non intrusif, Surfer peut être installé sur des trains neufs ou en rénovation. Après un premier équipement concluant, la SNCF a confirmé l’installation de Surfer sur une « mini-flotte » de dix rames Francilien, qui permettra de valider la partie diagnostic. Et tous les participants au projet d’en souhaiter la généralisation sur le Francilien ! Parallèlement, à Londres, un déploiement est prévu sur les futures rames Bombardier pour Crossrail, dans le cadre du cahier des charges (portes, climatisation, contrôle-commande).

• Reprofiler les roues au plus vite

W3M cet acronyme-ci est en anglais – Wheel Mobile Milling Machine – c’est-à-dire « fraiseuse de roue mobile ». Sur une idée de Sogema Engineering, développée avec un étudiant Ensam Lille (Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers) en fin d’études, ce dispositif innovant initié en 2010 est né d’un problème très classique : l’endommagement des roues de wagons de fret lors d’incidents de freinage. L’idée est ici de reprofiler ces roues plus rapidement (en moins de quatre heures, contre huit heures en moyenne actuellement) et avec des moyens légers (le système se compose de modules ne dépassant pas 25 kg chacun).

Un prototype a été réalisé et testé à Tergnier (Technicentre SNCF de Picardie) et s’est révélé facile d’installation. Une deuxième phase de développement est que W3M permette de repartir directement en ligne après le reprofilage effectué in situ, plutôt que de devoir repasser au tour en fosse en atelier. Mais pour ce faire, il faudra garantir les conditions géométriques des deux roues de chaque essieu traité. En tout cas, la SNCF montre un vif intérêt et il apparaît déjà que W3M est quatre fois moins cher qu’un équipement d’atelier.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

i-Trans and Railenium

A competitive cluster and a technological research institute for northern France

In the new world of French railway research, it is not always obvious who is who, especially as the boundaries of the respective areas of operation of these new players are still fairly fluid. In Nord-Pas-de-Calais and Picardie, in particular, two new protagonists have come to light: i-Trans and Railenium, taking advantage of an SME network based around the Alstom and Bombardier factories near Valenciennes, as well as organisms like the European Rail Agency, Certifer, the EPSF (Établissement Public de Sécurité Ferroviaire – Public Institution of Rail Safety) and the Centre d’essai ferroviaire (Railway Test Centre or CEF), all very close to the university centres of Valenciennes and Villeneuve d’Ascq.

In 2005 this proximity between manufacturers, associations and higher education gave rise to the i-Trans competitive cluster. This cluster is not limited to the railway sector, even if this was how it began, since it also has an interest in intelligent transport systems and cars. As a whole, i-Trans unites all those involved in the industry (450 companies and manufacturers), research (33 laboratories) and training (19 organisations) in the fields of sustainable land transport and logistics. Bringing together the Nord-Pas-de-Calais and Picardie Regions, i-Trans and its partners aim to become “a world-class benchmark centre of excellence for designing, constructing, operating and maintaining sustainable transport systems and for meeting the growing needs for freight and passenger transport by developing co-modal solutions” involving waterways, roads and railways. This last field includes Alstom, Bombardier and over thirty other industry players (Centre d’Essais Ferroviaires, Certifer, Faiveley, Hiolle Industrie, Info TER, Neu SF, Odice, Railtech, RATP, RFF, SNCF, Eurotunnel, Sambre et Meuse, Sofanor, Stratiforme, Valdunes, and so on.)

In the ten years or so that it has been in existence, i-Trans has seen the longest-standing of its 193 approved projects (totalling 1.04 billion euro) heading for release on the mass market. These projects now require added skills, with three of them being presented at the second Innovation Day, in July 2014 (see inset). At the time, Jean-Marie Vanzemberg, the CEO of CEF, stated that “i-Trans is creating Shift2Rail before Shift2Rail itself”.

Chaired by Jean-Marie Delbecq, i-Trans also sponsors the Institut de recherche technologique (IRT) Railenium, whose CEO is Jean-Marc Delion. Since it was set up in 2011, Railenium has expanded its field of activity: from IRT “dedicated to the railway infrastructure” when it was established in 2011, it has become a “railway sector” IRT, involved in Shift2Rail. This organisation brings together eight public research and training organisations (including the University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis, IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux – French institute of science and technology for transport, development and networks), Compiègne University of technology and Lille University of science and technology, founder members), the i-Trans competitive cluster, three operators and administrators of railway networks (SNCF, RFF, Eurotunnel), 19 industrial, construction and services businesses (including Alstom, Vossloh-Cogifer and Bouygues), representing the rail sector. This is all in partnership with the Nord-Pas-de-Calais and Picardie Regions.

Railenium’s aim is to “define and implement a cooperative scientific strategy in order to conduct a project of scientific excellence in the field of rail transport equipment, infrastructures and systems”. This covers urban rail systems, conventional systems (freight and passenger) as well as high-speed systems. A budget of 350 million euros has been earmarked for use over 10 years in order to achieve this aim, split between the R&D programmes and investments in test methods by 2019 (at the earliest), established in the Sambre Valley within a European Centre for rail tests (5.9 km railway test ring, tramway ring, fatigue test bench, rail-wheel test benches, digital simulation platforms).

––––––––––––––––––––––––––––––––

i-Trans backs three innovations

On its second “Innovation Day” on July 3, the i-Trans competitive cluster presented three innovative projects, led by three consortia. These three projects involved rolling stock, whereas the three innovations presented last November (composite reinforced overhead line suspension, New Ballastless Track and Track Train System Availability) were infrastructure-related.

ULTIMAT

This project, an acronym for UtilisaTion Innovante des nouveaux MATériaux (Innovative Use of new Materials), concerns multi-material train bodywork – mainly involving composites – aimed at reducing the mass of railway rolling stock by 20%.

Nowadays, moving from a metal structure to composite materials poses the same problems to the rail sector as the aerospace industry encountered 20 years ago. Consequently this industry can provide feedback on the subject, as today aeroplanes are a mixture of composite materials and metals. This results in no corrosion, better fatigue resistance, 5 to 10 times fewer parts (saving 25 to 30% in maintenance and operational costs) and doubling the inspection rate.

Airbus, which took a progressive approach by moving from 10 to 52% composite materials in its civil aircraft, is participating in this project via Airbus DS (EADS Composites Aquitaine), alongside Alstom Transport, ArcelorMittal, Cybernetix (formerly AETech) and STRATIFORME Industries. The laboratories at the Ecole des Mines de Douai (Armines), the Compiègne University of Technology de and the University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis (LAMIH) are also involved in this project which began in 2007.

In concrete terms, based on Alstom’s 3.3 t aluminium bodywork used in the Paris MP05 metro, it was estimated that manufacturing in ArcelorMittal HLE (high limit of elasticity) steel would give a mass of 2.7 t, as opposed to 1.9 t in Stratiforme composite material and 2.2 t if a steel roof was combined with a chassis and sides in composite materials. In this way a body shell could be made without any mechanical connection and assembled by bonding.

All that remained was to reassure future customers with a demonstrator so they could see the effect on operations and maintenance. Habits also had to be overcome and the right price formulated: if customers were prepared to pay 100 euro per kilo saved in the aviation sector (and much more if we are talking about space!), this amount would be more likely to be 20 euro in the railway market.

SURFER

At the Paris suburban rail (a.k.a. Transilien) network scale, the slightest percentage gain in terms of availability translates into a saving on trains while providing the same level of service. With this in mind the SURFER (SURveillance FERroviaire active – Active Railway Monitoring)) project offers an on-board system for diagnosing and detecting breakdowns in order to develop predictive maintenance to increase rolling stock availability, starting with the Francilien EMUs produced by Bombardier. Naturally the manufacturer was active in the course of this project which received approval in 2009 and was launched in 2010, together with Hiolle Industries, Prosyst (error control and diagnostics software specialist for whom this was the first railway project), IFSTTAR (The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks) and the University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis.

Predictive models use data obtained from on-board sensors which detect signs that an event may occur, enabling breakdowns to be intercepted ahead of the event. Diagnosis begins with doors and access control, which represent “5% of the cost and 30% of the faults”, according to Guillaume Branger, reliability engineer at Bombardier, who knows that ”the increased friction of a roller is a sign that a door is about to jam”.

SURFER, which is a non-intrusive system, can be installed on new or refurbished trains. After tests on the first set of equipment proved conclusive, SNCF confirmed that it would be installing SURFER on a “mini-fleet” of ten Francilien trains, so that the diagnostic aspect could be substantiated. In parallel, there are plans to use the system on future Bombardier Crossrail EMUs for London (doors, HVAC and control-command).

W3M

This acronym stands for Wheel Mobile Milling Machine. It is based on an idea from SOGEMA Engineering, developed with a final year student at Ensam Lille. This innovative device launched in 2010 aims to identify a solution for a classic problem: freight wagon wheel incidental damage when braking. The idea here is to have these wheels lathe-turned more quickly (in under four hours, as opposed to the current average of eight hours) using lightweight resources (the system consists of modules, none of which exceeds 25 kg).

A prototype was produced and tested at Tergnier works (Technicentre SNCF Picardie) and proved easy to install. A second phase of development involved W3M allowing the train to set off again on track after carrying out wheel lathing in situ, instead of having to go back to the workshop lathe. However, to achieve this, the geometrical conditions of both wheels on each axle being treated must be guaranteed. In any event SNCF is extremely interested and it already seems that W3M is four times cheaper than workshop equipment.