Le prolongement du Tram 6 devait être prolongé de 2,6 km (dont 1,6 km en tunnel) jusqu'à Viroflay Rive Droite, le 28 mai… Le premier tronçon de cette ligne T6, reliant la station Chatillon Montrouge à la station Robert Wagner à Vélizy-Villacoublay, soit 11,4 km et 19 stations, a été mis en service fin 2014. L'extention de 2,6 km permet de relier la ville de Viroflay à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, et aux communes des Hauts-de-Seine desservies par le Tram 6 ; il permet de nouvelles correspondances avec les lignes C, L et N.

Les 28 rames qui assurent le fonctionnement de la ligne vont transporter chaque jour plus de 60 000 personnes (50 000 aujourd’hui) et réaliseront l’ensemble du parcours en un peu moins de 45 minutes, indique le Stif dans un communiqué.

L’amplitude horaire du Tram 6 prolongé est identique à la ligne actuelle : de 5h30 à 0h30 (6h30 à 0h30 le dimanche) avec +1h le soir les vendredis, samedis et veilles de fêtes, avec une fréquence de 4 minutes en heure de pointe. Et le réseau de bus Phébus va être réorganisé pour l'occasion.

Tag: Grand Paris

Ewa

Prolongement de la ligne 14 : le premier tunnelier a été inauguré

Le 9 septembre, le premier tunnelier du prolongement de la ligne 14 à la mairie de Saint-Ouen a été inauguré en présence d'élus et de responsables RATP. Baptisé Magaly, du nom d'un agent de la ligne, le tunnelier percera un tunnel style= »margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; font-family: arial; font-size: 15px; line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); »>

circulaire à deux voies de 7,75 m de diamètre de 3, 6 km entre Paris et Clichy.

A la fin de l'année, un second tunnelier entrera en action. Cette fois-ci, il réalisera d'une part un tunnel de 1,7 km entre la future station de Clichy-Saint-Ouen et Mairie-de-Saint-Ouen et d'autre part un tunnel de raccordement au site de maintenance et de remisage (SMR). L'atelier sera implanté sur le quartier des Docks, à Saint-Ouen.

Le prolongement de la ligne 14 de Saint-Lazare à Mairie-de-Saint-Ouen marque le lancement du réseau de transport du Nouveau Grand Paris. Il a pour objectif de désaturer la ligne 13, qui voit transiter plus de 680 000 voyageurs par jour. Les 4 nouvelles stations : Pont-Cardinet, Porte-de-Clichy, Clichy-Saint-Ouen et Mairie-de-Saint-Ouen offriront de nombreuses correspondances avec les lignes existantes du RER C, la ligne 13, le Transilien ligne L, le tramway T3b et le réseau de bus.

La ligne 14 sera également connectée aux autres lignes du métro automatique du Grand Paris (lignes 15, 16, 17 et 18). D'une longueur totale de 30 km et entièrement en souterrain, la ligne reliera le pôle d’affaires de Saint-Denis Pleyel au nord et l’aéroport d’Orly au sud.

La mise en service du prolongement est programmé pour 2019. Le coût du projet est estimé à 1,38 milliard d’euros.

Ewa

Grand Paris Express : Visite de la future gare de Cachan

Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, Jean-Yves Le Bouillonnec, maire de Cachan et député du Val-de-Marne, Pierre Garzon, vice-président du conseil départemental du Val-de-Marne style= »margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; padding: 0px; font-family: arial; font-size: 15px; line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); »>

représentant Christian Favier, sénateur, président du conseil départemental du Val-de-Marne, et Daniel Breuiller, maire d’Arcueil, se sont rendus ce matin à 11 h à l’emplacement de la future gare de métro de Cachan, où a été creusé un puits de reconnaissance des sols. L’installation marque une nouvelle étape l’avancée des travaux du Grand Paris Express.

Ewa

LGV Est. Le dernier rail a été soudé

Le dernier rail de la LGV Est Européenne a été soudé le 31 mars dans le Bas-Rhin, marquant la fin de la seconde phase de travaux sur cette ligne… Soit quasiment un an avant la mise en service de cette section longue de 106 km entre Baudrecourt (Moselle) et Vendenheim (Bas Rhin). « Et cela, dans les temps et dans le budget », souligne Guillaume Pepy, le président de SNCF Mobilités. « Nous sommes fiers d'avoir démontré à cette occasion que le mode de réalisation classique d'un chantier tient ses promesses ». C’est en effet SNCF Réseau qui est le maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux estimés à quelque 2 milliards d'euros.

La première phase de travaux de la LGV Est, achevée en 2007, avait permis de réduire de 4h00 à 2h20 le temps de trajet sans arrêt entre Paris et Strasbourg. Lorsqu’elle sera ouverte aux circulations, le 3 avril 2016, la nouvelle section permettra de mettre Paris à 1h48 de Strasbourg (meilleur temps de parcours). Soit un gain de 32 minutes sur le trajet actuel. « Le nombre de relations domestiques va rester inchangé mais la capacité des rames va augmenter de 20 % avec la mise en place de rames Euro Duplex ». En revanche, les liaisons internationales sont renforcées avec deux aller-retour Strasbourg-Bruxelles, deux aller-retour Strasbourg-Luxembourg et deux aller-retour Strasbourg-Francfort.

Actuellement, 12 millions de voyageurs par an. La SNCF s’attend à une hausse de 15 % du trafic sur le nouveau tronçon. Pour déterminer les tarifs, la SNCF va retourner vers les clients et les élus cet automne. "Nous leur demanderons quel est le niveau de tarifs qui leur semble légitime, compte tenu de la qualité du service et du temps gagné", a expliqué Guillaume Pepy.

En attendant la mise en service, SNCF Réseau doit encore réaliser les finitions et les réglages jusqu’à courant août. « Puis nous mettrons sous tensions la caténaire et nous incorporerons la deuxième phase dans le POS de Pagny sur Moselle », explique un de ses responsables. La campagne d’essais des TGV aura lieu d'octobre à la fin de l'année. Une demande d'autorisation d'exploitation sera transmise à l’EPSF pour obtenir l’autorisation d’exploitation. « Dans le même temps, nous donnerons les clés au futur exploitant et au futur mainteneur pour qu’ils se rôdent et les agents seront formés", poursuit-on côté SNCF Réseau.

Ewa

Et si l’on remettait le Grand Paris à l’endroit ?

Un rapport très critique sur le Grand Paris a été publié à la fin de l’année dernière par le Cercle des Transports. Il estime qu’il vaut mieux concentrer l’effort sur l’existant avant de se lancer dans de nouveaux projets coûteux dont l’utilité est discutable D’autant que leur financement n’est pas totalement clair et qu’une dérive des coûts semble inévitable. Les défenseurs du Grand Paris Express rappellent que le projet, désormais en phase opérationnelle, est le fruit d’un long débat démocratique. Et que sa réalisation doit densifier l’emploi et la population à l’intérieur et autour de la future rocade de métro.

Les sages ont jeté un pavé dans la mare. En décembre dernier, un groupe de travail du Cercle des Transports, institution respectable composée de personnes fort sérieuses (qui sont souvent d’anciens hauts responsables) a publié un rapport très critique sur le financement et les objectifs du Grand Paris. Il y a récidive. En avril 2012, déjà, une équipe un peu différente mais portant les mêmes couleurs était intervenue dans le débat sur le Schéma national des infrastructures de transport (Snit). Le propos ? Arrêter d’augmenter la dette par des projets trop coûteux ; mieux évaluer les retombées économiques et socio-économiques des dits projets ; cesser d’oublier systématiquement les coûts de fonctionnement. Leur position paraissait d’autant plus intéressante que certains de ces experts (ils ne s’en cachent pas) avaient parfois, dans l’exercice de leur fonction, contribué à la présentation optimiste des grands projets. De ce fait, pour employer les grands mots, leur prise de position marquait une conversion de l’appareil d’Etat ou de la technostructure à des vues apparemment modestes, comme la rénovation des réseaux existants. D’ailleurs, quelque temps après leur rapport, la commission Mobilité 21 retrouvait nombre de leurs conclusions. Alors, quand nous avons vu arriver leur nouveau rapport, déployant une argumentation parallèle sur le Grand Paris, il nous a semblé qu’il fallait en entendre les auteurs. Car l’argumentation est intéressante et elle a des chances d’être suivie d’effets.

Problème : cela peut sembler tard venu. Pour le Snit et les futures LGV, les choix étaient à venir. Pour le Grand Paris, ils sont faits. Après des tensions extrêmement vives dont on ne refera pas la chronique, l’Etat et la région ont fini par accorder leurs vues, leurs projets et leurs priorités. Tout est pour le mieux… et, s’il y a des doutes, il n’est pas sûr qu’ils s’expriment haut et fort, tant il a fallu tant d’habileté et d’énergie pour enterrer la hache de guerre… Bien fou qui ira remuer tout cela.

Le Cercle des Transports le fait pourtant. De crainte que l’on aille dans le mur. Convictions ? on ne pourra pas tout faire dans les délais impartis ; les coûts de fonctionnement du nouveau métro vont s’inviter dans la facture ; de plus, depuis les débats sur le Grand Paris, la situation des transports publics et particulièrement des RER n’a fait qu’empirer, ce qui conduit à renverser la priorité. Et d’ailleurs, c’est peu de jours après le 29 janvier, jeudi noir du RER A que notre rencontre a eu lieu. Certes, la grande panne du RER, due à un arrêt de travail, n’avait rien d’un incident d’exploitation. Mais elle a souligné la faiblesse du système de transport francilien et la nécessité de soulager le RER A.

Nous avions entendu les experts du Cercle des transports dès la publication de leur rapport (voir VR&T de février). Mais il nous a semblé important de les placer face à des responsables qui ne partagent pas tous leurs vues (ou ne les partagent pas toutes). Aussi, le 10 février, Philippe Essig et Claude Gressier ont-ils pu confronter leurs analyses à celles de Sandrine Gourlet, directrice des transports de la région IdF, François Durovray, maire UMP de Montgeron, président de la CA de Sénart Val de Seine, administrateur du Stif, Jean-Claude Prager, directeur des études économiques de la SGP et Yves Ramette, DG de SNCF Réseau en Ile-de-France.

Claude Gressier a ouvert les débats en rappelant les principales analyses de Réorienter les priorités du Grand Paris. Diagnostic : « le réseau ferroviaire francilien est extrêmement puissant et le monde nous l’envie… mais les RER et les Transiliens subissent des perturbations au quotidien. » C’est vrai, en dix ans, la fréquentation des transports publics a augmenté de 21 %. Mais est-ce vraiment la raison du dysfonctionnement ? Pas forcément, puisque l’augmentation frappe avant tout les heures creuses. Aux heures de pointe, cette augmentation n’est que de 4 %. Pas suffisant pour justifier tout un réseau d’infrastructures nouvelles. Mais de quoi alerter, puisque le réseau craque, sur ce qu’il convient de faire en priorité ; faire mieux fonctionner le réseau pour qu’il réponde aux attentes des usagers.

« Nous avons fait des études socio-économiques qui montrent qu’il y aurait des avantages beaucoup plus importants et rapides si on s’occupait des voyageurs d’aujourd’hui avant de s’occuper de ceux de demain. Et que les dépenses de fonctionnement s’accroîtraient de façon plus modérée. » Pour ce qui est des projets, le Cercle des transports les limite pour l’instant au prolongement de la ligne 14 et du RER E. Pas trop de soucis pour le prolongement de la 14 au nord, dont les travaux ont commencé ; pour Eole à l’ouest, c’est plus compliqué, même si, à l’heure où nous débattions, le conseil régional rendait public le projet de contrat de plan 2015-2020, avec un volet de 1,75 milliard pour Eole, qui semble la première étape d’une opération massive de sécurisation.

Or Eole est attendu pour soulager définitivement le RER A (qui, cela dit, respirera déjà mieux une fois toutes les nouvelles rames arrivées et la nouvelle signalisation en service). Mais cela ne va pas suffire et, dit Claude Gressier, « il est vrai que les lignes du Grand Paris Express vont soulager l’existant, à terme, mais pas tant que ça. Par exemple la ligne 15 n’aura aucune incidence sur le RER A, tant que ne sera pas réalisé le prolongement ouest jusqu’à la Défense ! »

A quoi une voix dans la salle s’élève spontanément pour répondre que « la ligne 15 n’a pas vocation à soulager le RER A, elle a vocation à transporter les usagers de la ligne 15. » C’est d’une façon un peu cavalière la meilleure manière de résumer les arguments du Grand Paris Express tel qu’il est prévu actuellement. « Le Grand Paris est le fruit d’un long travail de débat démocratique, auquel tout le monde a participé. Les premiers débats remontent à au moins 20 ans, en 1994, tient à rappeler Jean-Claude Prager, directeur des études économiques de la Société du Grand Paris. Le débat a été très vif entre 2008 et 2011 mais un accord a été trouvé en janvier de cette année-là. » Et de rappeler que l’on est aujourd’hui dans une phase « extrêmement opérationnelle », au moins pour la ligne 15 sud. Mais Jean-Claude Prager ne se contente pas de plaider que le coup est parti, après un choix démocratique. Il rappelle aussi que le métro s’inscrit dans un objectif de croissance : « L’objectif est de pousser à une certaine densification de l’emploi et de la population à l’intérieur et sur la rocade. On avance aussi vite que l’on peut sur la ligne 15, sur la 16 on négocie et on prépare les lignes 17 et 18. »

Ces lignes supplémentaires sont justement les outils que conteste le plus le Cercle des transports. A l’appui de leur argumentation, ces experts ont aussi des arguments financiers. L’inévitable dérive des coûts de réalisation. Et, remarque Philippe Essig. « Il y a aussi des zones d’ombres sur le financement de l’exploitation. Et le financement du matériel roulant n’est pas clair non plus ! » Le cercle des transports, face à ces inconnues financières, préfère sécuriser l’amélioration de l’existant en mutualisant les ressources prévues pour le Grand Paris.

S’occuper de l’existant, c’est un point de vue quasiment partagé par François Durovray, maire de Montgeron et président de la communauté d’agglomération de Sénart Val de Seine. « Il faut reconnaître au Grand Paris une volonté forte de rééquilibrage est-ouest, commence-t-il. Mais ces décisions ont été prises sans certains éclairages technico-administratifs. Il y a la question du dimensionnement du nouveau réseau. Est-ce qu’il faut vraiment certains réseaux ferrés lourds ? Certains paraissent évidents comme le prolongement de la ligne 14, de la ligne E ou encore la création de la ligne 15 ».

Là où cet élu d’opposition à la région Ile-de-France se distingue du Cercle, comme il le dit lui-même, c’est sur les ambitions. « Vous justifiez l’abandon de certains tronçons par des raisons économiques, lance-t-il. Je ne suis pas d’accord ! On consacre 30 milliards par an aux transports : un ou deux de plus pour gérer les problèmes des Franciliens cela ne me gêne pas. »

La position d’Yves Ramette est bien sûr singulière. Directeur général du gestionnaire d’infrastructure unifié d’Ile-de-France (SNCF), il a fait toute sa carrière à la RATP. 35 ans de RATP… et un rôle majeur dans le projet de métro du Grand Paris. Depuis deux ans dans le groupe SNCF, il découvre de l’intérieur l’état du réseau ferroviaire, la difficulté d’exploiter un réseau mixte et ouvert… et qui n’a pas été maintenu comme il devait l’être. Yves Ramette le reconnaît sans difficultés ; « Je souscris aux conclusions du rapport ». Donc, priorité à l’existant. RFF (maintenant SNCF Réseau) a dégagé 200 millions par an pendant des années pour la rénovation du réseau d’Ile-de-France, ce qui est notoirement insuffisant. 650 millions y sont aujourd’hui consacrés. Cela ne suffit pas encore mais permet déjà de faire face. « On a changé deux fois plus d’appareils de voies en 2014 qu’en 2013… J’ai défini une zone où il faut intervenir de toute urgence : elle concerne 40 % des incidents quotidiens, il faut y ajouter une zone plus vaste, elle aussi responsable de 40 %. En les traitant toutes deux, au bout de cinq ans bien des problèmes seront derrière nous. »

Yves Ramette confirme l’obsolescence du réseau SNCF actuel, tel que décrite par Philippe Essig et Claude Gressier. « La moitié du linéaire de voies a plus de 35 ans, les appareils de voie aussi, le système de signalisation a 50 ans. Le tout dans un réseau hypersensible puisqu’il compte 6 500 trains par jour. Pensez qu’au bout de 8 minutes d’arrêt en pleine voie, les gens descendent sur les rails et on perd toute la journée. » D’où la limite à une mise en œuvre rapide des recommandations du Cercle des Transports. « Comment voulez-vous moderniser dans des conditions pareilles ? Ce serait jeter l’argent par les fenêtres. » Il faut rénover d’abord. Changer de modèle et investir plus, certes, mais surtout travailler plus longtemps de nuit et bénéficer d’interceptions plus longues l’été.

Car, il faut le rappeler – et Sandrine Gourlet s’en charge aussi, s’il faut remettre de l’argent – « il faut se souvenir que la question du RER n’est pas qu’un sujet de financement. Sur la période précédente nous avions mis beaucoup d’argent sur ce réseau et il n’a pas été dépensé. Les lignes fonctionnent de 5h à 1h du matin et il est très compliqué d’y faire des travaux. »

Reste la question de ce que le Cercle des transports décrit comme des coûts cachés ou en tout cas mal estimés jusqu’ici : les coûts d’exploitation. « Les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que l’offre mais aussi plus vite que l’inflation. Tout cela a-t-il été pris en compte ? », interroge Claude Gressier. Il estime à 25 % la hausse de ces coûts du fait des nouvelles lignes, ce qu’il sera impossible d’équilibrer par une hausse de la tarification.

C’est un des points sur lesquels l’analyse est contestée, par exemple par Daniel Cukierman (ex-SNCF et conseiller du président de Transdev) qui, dans l’assistance, lance : pourquoi partir vaincu d’avance et s’attendre à des coûts d’exploitation importants du futur métro automatique ? le recours à la concurrence ne va-t-il pas permettre d’abaisser ces coûts bien en deçà de ceux d’un opérateur historique ?

Sensible aux arguments du cercle des transports, François Durovray le sait bien, « les élus préfèrent sûrement couper des rubans pour des lignes neuves plutôt qu’inaugurer des aiguillages et des automatisations de lignes ». Pas toujours à tort. Se démarquant du cercle des transports, il assure : « Il ne faut pas être malthusien. Ce qu’il faut savoir, c’est bien : de quoi aura-t-on besoin dans dix ans ? Il faut être dans une logique de développement et ne pas l’opposer à l’existant. »

Au cœur de propositions portées par Philippe Essig, l’automatisation. Le prolongement d’Eole, on le sait, va s’accompagner du nec plus ultra du pilotage automatique et du contrôle-commande des trains, avec le futur Nexteo, qui équipera les RER 2N NG. Pas besoin d’aller jusque-là pour tous les RER et les lignes du Transililen juge Philipe Essig, mais installer un pilotage automatique sur l’ensemble du réseau RER et Transilien s’impose. Des propositions que Claude Gressier et Philippe Essig souhaitent voir examinées par un audit sur l’exploitation que l’on pourrait confier à un grand exploitant, par exemple MTR, le métro de Hong Kong, « afin d’aider les responsables de l’Ile-de-France à y voir plus clair. »

S’il faut améliorer l’existant – personne n’en doute – Sandrine Gourlet établit un « diagnostic pas aussi sombre » que celui qu’elle entend. « D’abord, le réseau francilien fonctionne bien. A part les journées noires, il permet 11 millions de transports par jour », avance la directrice des transports au Conseil régional d’Ile-de-France. « Nous avons fait énormément d’investissements, comme 1,5 milliard pour le RER A ». Et pour ce qui est du Grand Paris elle refuse d’opposer le neuf à la rénovation de l’existant. Le programme, c’est de parvenir à tout faire. Essentiel, car « certaines zones n’étaient pas desservies jusqu’à maintenant. La ligne 15 Est par exemple va desservir des zones urbaines sensibles et l’équité de la desserte des territoires est importante. »

Une réflexion d’urbanisme que le Cercle des Transports ne récuse pas mais ne fait pas sienne. « Nous ne jugeons pas de la question en tant qu’urbanistes ou même sur le thème de l’urbanisme ». Mais on l’a compris, au nom des Franciliens à la peine aujourd’hui dans les transports en commun.

Quelles suites seront données aux critiques et aux recommandations du Cercle des transports ? On l’a dit plus haut, les arbitrages semblent définitifs et le Premier ministre a même demandé une accélération du calendrier. Mais, d’expérience, on sait bien que des programmes prévus sur 20 ans, ne se réalisent jamais comme prévu. Et l’on peut penser que les membres du Cercle des transports comptent sur les prochaines échéances électorales pour relancer le débat et remettre les priorités, selon eux, à l’endroit.

François Dumont,

avec Julien Sartre

Les chiffres clés

• 650 : C’est la somme annuelle, en millions d’euros, que la SNCF affirme consacrer à la rénovation de son réseau. Il y a une dizaine d’années, c’était 200 millions.

• 6 500 : Le nombre quotidien de trains qui circulent dans la région Ile-de-France.

• 135 : En milliards, le nombre de places kilomètres offertes (PKO) aujourd’hui en Ile-de-France. Pour comparaison, on en trouve 137 milliards à Londres.

• 7,3 : Le nombre de milliards d’euros dédiés au transport dans le contrat de plan Etat-Région sur la période 2015-2020.

• 90 ans : L’âge des caténaires de la ligne du RER C.

Le cas épineux du RER D

Une partie des discussions sur l’amélioration du réseau existant s’est concentrée sur le cas du RER D. « La ligne du RER D a trois branches et c’est à celle qui concentre tous les problèmes qu’on fait traverser Paris ! », déplore Philippe Essig. « Sur ce tronçon, la ligne Malesherbes, la caténaire est limite, il y a une trentaine passages à niveau. Il n’y a qu’une solution : nous disons, il faut sortir cette ligne du réseau RER. Et cela peut se faire très rapidement… »

Mais est-il si facile de « débrancher » le RER D comme le réclament si souvent ses détracteurs ? « Non, cela n’a rien de simple, rien de naturel », défend Sandrine Gourlet, directrice des transports au Conseil régional d’Ile-de-France. « Il faut trouver un équilibre. Sur le RER on n’enlève une branche que lorsqu’on fournit un service supplémentaire, comme le tramway. Il faut bien comprendre que chacun veut son bout de métro et de RER chez lui… »

« Il vaut mieux ne pas utiliser le terme “débrancher » le RER D comme on débrancherait un malade », renchérit François Durovray. « Il y aurait des avantages à se replier sur la Gare de Lyon mais c’est une solution dont nous ne disposons pas dans les prochains mois. »

Surtout, pour le RER D, Philippe Essig préconise aussi l’arrivée d’un nouveau matériel, les trains de cette ligne n’étant pas du tout adaptés à une desserte RER. Autant, juge-t-il, se lancer dans un renouvellement anticipé et commander pour le RER D aussi les RER 2N NG prévus pour Eole. D’autant qu’un pilotage automatique est plus facile à installer sur un matériel neuf.

La région Ile-de-France défend ses investissements

Le débat de VR&T a eu lieu alors qu’était présenté le Contrat de plan Etat-Région et en particulier son volet transports. La directrice des transports au Conseil régional d’Ile-de-France a rappelé tout de même que « des investissements massifs dans les transports ont été faits depuis la décentralisation en 2006 ». Et elle a expliqué qu’au Contrat de plan 2015-2020, « 9 milliards d’euros sont prévus pour la partie transports. Dont 7,3 sur la période 2015-2020 pour les transports en commun. Sont prévus et budgétisés l’amélioration du RER et du Transilien et le développement du RER E à l’ouest. Pour ce dernier, nous allons faire un protocole de financement qui va s’ajouter au 1,7 milliard qui financera tout le projet. La ligne 11 va également être prolongée. Deux trams-trains vont être lancés et il y a plusieurs projets de TCSP. »

Ewa

« Le Grand Paris Express ne va guère améliorer la vie des Franciliens »

Réorienter les priorités du réseau du Grand Paris

Par Martial Bellon, Philippe Essig et Claude Gressier

43 milliards d’euros, c’est l’enveloppe que représente le Nouveau Grand Paris défini le 6 mars 2013 par Jean-Marc Ayrault et conforté par Manuel Valls le 13 octobre 2014. Sur le total, 27 sont prévus pour le métro automatique du Grand Paris Express et 16 pour le plan de mobilisation de la région. Certains experts et anciens hauts responsables réunis dans le Cercle des Transports mettent les pieds dans le plat. Il y a plus de deux ans, ils avaient attiré l’attention sur l’accroissement de la dette publique dû aux investissements trop massifs et aux coûts de fonctionnement passés sous silence. Ils récidivent. Dans un document intitulé « Réorienter les priorités du réseau du Grand Paris », ils souhaitent qu’on remette à plus tard les lignes 15 et suivantes du Grand Paris Express, qu’on donne la priorité à la modernisation du réseau ferroviaire existant et qu’on limite, en un premier temps, la réalisation de nouvelles infrastructures au prolongement nord de la ligne 14 et au prolongement ouest d’Eole. Parallèlement, ils invitent la SNCF à moderniser d’urgence ses installations et ses méthodes d’exploitation.

Leur analyse du Snit n’est pas pour rien dans le changement d’état d’esprit qui a conduit à la révision préconisée par la commission Mobilité 21. Aujourd’hui, seront-ils écoutés ? Trois des auteurs du nouveau rapport s’expliquent. Martial Bellon, consultant en gouvernance territoriale, Philippe Essig, ancien directeur général de la RATP et ancien président de la SNCF, et Claude Gressier, ancien directeur des Transports terrestres et ancien directeur des Transports maritimes, des ports et du littoral.

––––––––––––––––––––

Ville, Rail & Transports. Vous invitez à réorienter les priorités du réseau du Grand Paris. Pourquoi le Grand Paris Express n’est-il pas à vos yeux la première des priorités ?

Claude Gressier. On a confondu une grande opération d’urbanisme avec la résolution rapide des problèmes des Franciliens. Les justifications du projet du Grand Paris sont de deux natures. D’une part, des justifications en termes d’aménagement de l’Ile-de-France. C’est un projet urbain qui peut être cohérent avec un schéma de transport. Ce projet urbain est-il doté de toutes les caractéristiques, permettant effectivement de faire les bureaux et les habitations au bon endroit et en temps idoine ? Cela peut se discuter. Du temps des villes nouvelles, on disposait d’instruments extrêmement puissants, comme les établissements publics. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, sauf à Saclay. Il n’est pas certain que ce pari d’urbanisme soit gagné, mais on peut l’espérer.

D’autre part, pour justifier la réalisation du réseau du Grand Paris Express, on dit qu’il va décharger la ligne A du RER aujourd’hui saturée. Nous pensons que c’est largement inexact. Il faut, de plus, bien voir que si l’augmentation de fréquentation des transports en commun a été de 20 % entre 2001 et 2010 selon la dernière enquête globale transport d’Ile-de-France, à l’heure de pointe cette fréquentation n’a augmenté que de 4 %. Cela ne peut pas être une justification du Grand Paris Express. Nous pensons de plus qu’il y a d’autres voies pour améliorer la situation à l’heure de pointe. Il faudra sans doute faire le moment venu le Grand Paris Express, qui est une opération d’urbanisme, mais est-ce la priorité des priorités ? Notre sujet n’est pas de dire : il faut tout arrêter. Mais commençons par nous préoccuper des Franciliens.

VR&T. Le programme du nouveau Grand Paris arrêté par Jean-Marc Ayrault, puis confirmé par Manuel Valls, comporte cependant le plan de mobilisation de la région, destiné à répondre aux besoins urgents des usagers…

Claude Gressier. Mais la régénération du réseau ferroviaire n’est pas complètement acquise ni suffisante. Il faudrait mettre plusieurs centaines de millions de plus chaque année pendant une dizaine d’années. En fait, même le financement d’aujourd’hui n’est pas assuré. Quant au plan de financement du prolongement du RER E, il n’est actuellement pas bouclé. Or, si l’on commence les programmes d’Ile-de-France par le Grand Paris Express et qu’on fait le reste s’il y a de l’argent – car dans la réalité, c’est ainsi que cela se passe –, la vie quotidienne des Franciliens n’en sera guère améliorée.

Philippe Essig. Le projet du Grand Paris Express est annoncé à 25 milliards. Mais on sait bien ce qui va se passer. Dans la réalité, cela va monter à 35 ou 40 milliards. C’est absolument énorme. Et il faut ajouter à cela les coûts de fonctionnement.

Claude Gressier. S’il n’y a pas de progrès de productivité significatif, ils se monteront à 4 milliards de plus. Déjà, indépendamment du Grand Paris Express, le Stif va devoir financer d’ici 2020 un milliard d’euros de fonctionnement de plus…

Martial Bellon.Nous avons déjà essayé d’attirer l’attention sur les coûts de fonctionnement il y a deux ans et demi, dans notre travail sur les grands programmes d’infrastructure et notamment de TGV. On mesure à peu près bien les coûts d’investissement. Mais pas les coûts de fonctionnement. Le message ne passe pas. Et l’on observe la même dérive en Ile-de-France qu’au plan national, avec les mêmes conséquences sur le contribuable, en taxant fortement les entreprises, contrairement à ce qu’on fait à Londres. L’usager n’est jamais conscient du prix d’un service qu’il paie. Il faudra au moins que les décideurs en prennent conscience, et qu’ils comprennent que les coûts de fonctionnement accroissent la dette publique. C’est la petite musique qu’on voudrait faire entendre.

VR&T. Si l’on remet à plus tard le Grand Paris Express, cela veut dire qu’on va se reposer longtemps sur le réseau existant. Est-ce possible ?

Philippe Essig. C’est un réseau superbe, qui couvre bien l’ensemble de la région Ile-de-France. Il a des faiblesses, mais il n’en a pas beaucoup. Le métro fonctionne bien, et tout le monde nous l’envie. Le problème de saturation sur la ligne 13 va être résolu avec le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen. Le RER A a un gros problème, entre Châtelet et La Défense. La généralisation du matériel à deux niveaux va soulager la ligne. Mais il faut absolument prolonger comme prévu le RER E à l’ouest. Sinon, il n’y a pas d’insuffisance flagrante. Même sur la section la plus chargée du RER B, Cité Universitaire – Denfert-Rochereau, la demande ne représente que 70 % de l’offre. C’est la même chose sur les lignes du Transilien.

En revanche, au-delà d’une certaine distance de Paris, il n’y a plus de maillage et les gens sont prisonniers de ces lignes, à la différence de Londres, où il y a un énorme réseau de bus. Certes, dira-t-on, les rocades du Grand Paris assureront ce maillage. Mais elles le feront en petite couronne uniquement. Il faudrait, pour l’assurer dans l’ensemble de la région, un puissant réseau de bus.

VR&T. Ce réseau ferroviaire « superbe » peut-il tenir face à la croissance ? On dit pourtant qu’il craque !

Philippe Essig. Face à la croissance du trafic, les opérateurs ont dit : il faut agrandir le réseau. La pointe, c’est ce qui dimensionne. Supposons donc, au doigt mouillé, que la demande à la pointe augmente de 20 % d’ici 2030. Pouvons-nous y répondre ? La réponse théorique est : aucun problème. D’une part, il y a des marges sur beaucoup de lignes. D’autre part, le matériel va être renouvelé. Quand on passe à du matériel à deux niveaux, on augmente la capacité de 40 %. Et pour accroître la capacité des tramways, on peut ajouter un élément.

Ensuite, il faut passer au pilotage automatique. Sur les lignes SNCF, on a les contraintes du KVB et les 10 à 15 secondes de confort qu’on donne au conducteur pour la lecture d’un signal. Cela disparaît avec le pilotage automatique. Le potentiel de gain en capacité est de l’ordre de 30 à 40 %.

VR&T. Tout le monde au pilotage automatique ?

Philippe Essig. Non seulement il faudrait installer le pilotage automatique sur les lignes B, C, D et sur la ligne E bien sûr, avec Nexteo, mais aussi sur une dizaine de lignes du Transilien. Il faut entendre, par pilotage automatique, ce qui a été mis en place sur le métro dans les années 70, non pas l’automatisme intégral. On prend le matériel tel qu’il est, on garde le conducteur. Naturellement, le système des années 70 est obsolète, mais on peut recourir, par exemple, au pilotage automatique Octys mis en place sur les lignes 3, 5 et 9 du métro, qui donne toute satisfaction. Peut-on développer pour des trains à missions différentes ce système conçu pour des métros ? C’est à voir. Sinon, on aura recours à un autre système.

Nexteo, prévu pour la ligne E, c’est le maximum, mais nous n’avons pas besoin de Nexteo partout. Et il faut aller vite. Une première ligne, cela peut être fait en quatre ou cinq ans… A condition que la SNCF se dote d’un outil Ingénierie-maîtrise d’ouvrage qu’elle n’a pas aujourd’hui.

Claude Gressier. Aujourd’hui, la SNCF n’a pas ces compétences. Elle est en train de s’en doter, pour faire Nexteo, avec l’aide de la RATP.

VR&T. Aucun problème alors une fois qu’on est passé au pilotage automatique ?

Philippe Essig. N’allons pas si vite. Au plan théorique, le réseau existant peut supporter une augmentation de 20 % à l’heure de pointe. Mais, au plan pratique, le bât blesse. Le réseau ne marche pas. Les indicateurs de régularité du Stif ne reflètent pas le ressenti des voyageurs. Voyez le blog du RER B, « Le blog d’en face ». Les usagers disent qu’un jour sur deux ça ne marche pas ! En tout cas, l’exploitation du système ne répond pas aux ambitions qu’on avait quand on a créé le réseau RER il y a quarante ans. On pensait qu’il serait exploité de façon très précise et performante… Il faut commencer par régénérer le réseau d’Ile-de-France comme on régénère tout le reste. Par exemple, la moitié des aiguillages a plus de 35 ans. Il faut 4 à 5 milliards d’euros pour remettre le réseau à niveau.

Claude Gressier. 1,5 milliard par an est prévu pour la régénération, payé par RFF – aujourd’hui SNCF Réseau – pour tout le réseau national. Il en arrive 10 % en Ile-de-France. Il faudrait 300 ou 400 millions de plus par an. Où les trouver ? Nous proposons que les recettes affectées de la Société du Grand Paris soient banalisées, et puissent aller à l’ensemble des investissements en Ile-de-France. Commençons par la régénération. Ensuite on continue sur la modernisation de l’exploitation, enfin on réalise les nouveaux investissements.

VR&T. En a-t-on fini dans l’amélioration du réseau une fois qu’on a effectué la régénération et installé le pilotage automatique ?

Philippe Essig. Non. Le système de supervision de l’exploitation à la RATP est grosso modo adapté. En revanche celui de la SNCF ne l’est pas. C’est vrai, les trains du Transilien ont des missions différentes, et sur le réseau francilien circulent aussi des TGV, des trains Grandes Lignes, des TER, des trains de fret. Mais la situation actuelle est incompatible avec l’exploitation performante d’un réseau urbain et suburbain. Il faut des centres opérationnels analogues aux PCC de la RATP, un endroit où l’on puisse savoir où sont les trains et où l’on puisse commander les aiguillages. Et il faut du personnel affecté par ligne, comme à la RATP.

Il faut d’autre part une réflexion sur le renouvellement du matériel roulant. Le matériel roulant du RER D est totalement inadapté à une exploitation RER. Il n’a que deux portes par voiture, et c’est un « veau », qui n’a pas de puissance et qui ne freine pas !

Un nouveau matériel va être commandé pour d’un matériel 2 N et à trois portes. Pourquoi ne pas commander 170 éléments au lieu de 70, afin de renouveler le matériel du RER D ?

VR&T. Vous avancez un constat et proposez de nombreuses pistes. Comment être sûr que ce soit les bonnes ?

Martial Bellon. Nous proposons qu’un audit d’experts internationaux indépendants fasse un travail plus approfondi pour prendre du recul.

Claude Gressier. L’audit qu’a réalisé l’EPFL de Lausanne a porté sur l’infrastructure nationale. Nous demandons un futur audit en Ile-de-France qui porte sur les méthodes d’exploitation. Il pourrait être confié à un grand opérateur incontestable, du niveau de MTR, l’opérateur du métro de Hong Kong. Faisons réaliser un audit, par un grand exploitant. Ensuite on en tirera les conséquences.

Propos recueillis par François DUMONT

Ewa

Deux nouveaux directeurs pour la Société du Grand Paris

Lors de son prochain conseil de surveillance qui se tiendra le 16 février, la Société du Grand Paris (SGP) devrait nommer les deux nouveaux membres de son directoire… Il s’agit de Bernard Cathelain, actuel directeur général adjoint Aménagement et développement d’Aéroports de Paris, qui remplace Didier Bense, qui était entré au directoire en septembre 2010 ; et de Catherine Pèrenet, directrice interrégionale de la Caisse des Dépôts, qui prendra la place de Pierre-Alain Jeanneney, également membre depuis septembre 2010 et dont la démission vient d’être acceptée par le gouvernement. Lors de ce même conseil, la SGP devrait également entériner le transfert par convention de la maîtrise d’ouvrage du prolongement de la ligne 14 Sud de la SGP à la RATP ; le lancement des études d’avant-projet pour cette même L14 sud ; ainsi que le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la ligne 15 est, cette fois du Stif vers la SGP.

cecile.nangeroni@laviedurail.com

Ewa

« L’ambition de Transilien est de faire de tous les Franciliens des Grands Parisiens »

DGA de Transilien depuis mars dernier, Pierre Messulam cherche à articuler les liaisons SNCF à celles du futur Grand Paris Express. Pour répondre aux besoins de mobilité de banlieue à banlieue, Transilien se veut incontournable pour construire une vision partagée et garantir l’intermodalité.

Ville Rail & Transports. Quand on parle de Grand Paris, on pense au futur métro automatique de la SGP ou aux prolongements de la ligne 14. Moins à SNCF Transilien qui joue pourtant un grand rôle dans le dispositif…

Pierre Messulam. En Ile-de-France, il y a la zone hyperdense historique : Paris et la petite couronne. Le Grand Paris Express, en petite couronne, complète bien les réseaux existants pour répondre aux besoins de mobilité de ces territoires, notamment pour les trajets banlieue-banlieue ne passant pas par le centre. Qui est présent dans ce territoire ? Transilien. Et à horizon de 20 ans ? Nous sommes sur le réseau armature de la métropole et il faut regarder l’évolution démographique ou l’évolution de l’emploi. Quel sera le marché des transports vers 2030-2040 ? Nous sommes là où les trafics vont bouger. Transilien se pose comme un acteur incontournable. D’où notre positionnement : construire une vision partagée avec les collectivités et le Stif pour faire évoluer le système au mieux de l’intérêt général selon les priorités des autorités organisatrices : c’est notamment l’enjeu des schémas directeurs des lignes du RER. Il faut s’y prendre maintenant. C’est du ferroviaire, et cela demande du temps.

VR&T. Quel lien entre le réseau Transilien et le futur métro ?

P. M. Le réseau radial de Transilien va permettre de faire de la réussite du Grand Paris Express une réussite à l’échelle de toute l’Ile-de-France : l’ambition de Transilien est à cette échéance de contribuer à faire de tous les Franciliens des Grands parisiens. C’en est la condition nécessaire. Il faudra pour cela des gares d’interconnexion bien dimensionnées… Pour l’instant, nous regardons surtout les gares d’interconnexion du sud de la ligne 15, et nous travaillons bien avec la SGP sous la houlette du Stif. Il faudra de plus que dans ces gares nos services de transport soient à un niveau de desserte cohérent avec celui du Grand Paris Express.

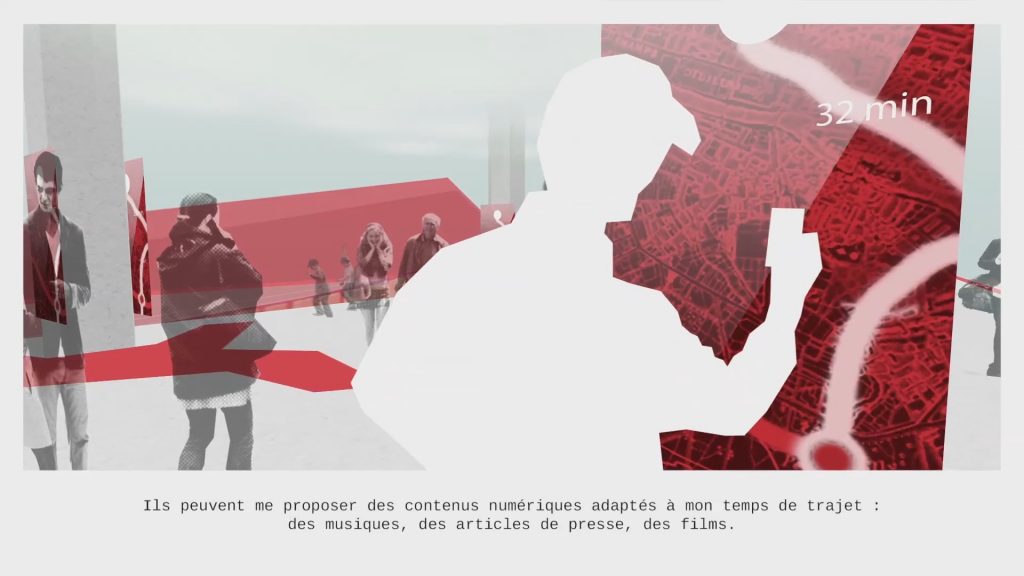

L’intermodalité devient majeure. Il est de plus en plus habituel de changer de mode de transport une ou deux fois sur un trajet. Plus que les relations directes, ce qui va compter, ce seront les fréquences des relations. On va raisonner de plus en plus par maillage des réseaux. Le digital conduit à une attitude de navigation dans les réseaux et non plus de suivi d’un itinéraire : je peux choisir en fonction de mes goûts ou de mes besoins, de mes contraintes ou des aléas survenant sur l’itinéraire que j’avais prévu d’emprunter. Une conception du transport plus labile va se développer.

VR&T. Entre quels services ?

P. M. Avec tous les opérateurs, la RATP, la SGP, d’autres partenaires aussi, comme les exploitants d’autocars sur autoroute. Car en grande couronne, les autocars sont les bienvenus. Il ne s’agit pas, comme on le dit trop souvent, de simples « autocars de rabattement ». Ce sont des liaisons par autocar qui s’articulent au réseau lourd. Par exemple Dourdan – Evry ou Dourdan – Massy ou Rambouillet – Dourdan. Ainsi sera constitué un réseau complémentaire en plus du réseau structurant. Telle est la demande de la société.

VR&T. Que devient la gare dans le nouveau dispositif ?

P. M. La gare va changer. Avec le renforcement de l’intermodalité, si un transporteur a un souci, l’autre va tout de suite s’en rendre compte… En conception, comme en exploitation, il va falloir se causer de plus en plus et très rapidement résoudre les questions de gestion de flux. On le fait aujourd’hui, mais à l’échéance 2020-2025 la question va changer d’échelle. Il va falloir inventer d’autres méthodes. Il y a, de plus, toute une question de gouvernance des territoires, de tout ce qui se passe autour des gares, qui n’est pas encore complètement réglée. Même si le calendrier des changements institutionnels n’est pas encore stabilisé, nous travaillons d’ores et déjà sur ces questions.

VR&T. Quels points forts de Transilien demain ?

P. M. La Tangentielle nord va ouvrir dans deux ans et demi. Les besoins de mobilité sont importants dans le nord, et la Tangentielle nord est la première étape du Grand Paris. Le tram T1 a été réalisé en petite couronne, il s’agit maintenant de réaliser TL1 en grande couronne. A chaque fois, la technique a été choisie en fonction des flux. Avec la mise en service de ces rocades, la question de la politique tarifaire prend une nouvelle dimension. Une tarification par zones concentriques, conçue il y a presque 40 ans pour des flux essentiellement radiaux, n’est pas, me semble t-il, complètement adaptée à des services de rocade : c’est un gros enjeu qui n’a pas échappé au Stif.

Autre grande nouveauté, le prolongement d’Eole à l’ouest. Seine aval, où les infrastructures sont dans un état de sollicitation extrêmement élevé, est un point noir du réseau. Avec la crise de l’automobile, ce territoire est en pleine restructuration industrielle. Son redéploiement économique, notamment dans les activités de services, passe par le fait qu’on puisse y aller facilement. La première priorité, pour ce réseau, c’est la fiabilité et sécurité, et l’amélioration de la régularité. Mais, paradoxe apparent, pour réussir ce programme de modernisation il faut en passer par un grand projet neuf comme Eole.

De la même façon, quand on regarde les schémas directeurs des RER, l’évolution des habitudes et des besoins va conduire à faire évoluer les dessertes. Prenez l’exemple d’une ville nouvelle qui a « pris » comme Saint-Quentin-en-Yvelines : elle dispose déjà de relations directes vers Paris mais aussi vers La Défense ; l’arrivée du Grand Paris Express en connexion avec notre réseau à Clamart, Saint-Cloud et La Défense va renforcer ses liens avec d’autres territoires de l’Ile-de-France. A l’échelle de 20 ans, il faudra faire évoluer le système. Les évolutions vont être tirées par la dynamique des territoires, au-delà des grands pôles d’aujourd’hui que sont La Défense, Roissy, Marne-la-Vallée, Evry ou Massy.

VR&T. Quelles fortes évolutions, quelles dynamiques des territoires sont à l’œuvre en Ile-de-France ?

P. M. L’étalement urbain ne va pas continuer longtemps de la même façon. Les ménages font des arbitrages en fonction de trois postes : le logement, la fiscalité notamment foncière, et les transports. Cela pose la question du prix des transports Il va donc falloir qu’on trouve des modes de déplacement moins chers, d’où le covoiturage, ou l’intermodalité, conjugués avec les réseaux Transilien.

VR&T. Vous vous voulez assez en pointe sur ce sujet du digital.

P. M. Nous sommes à la fois promoteurs de la transformation et en même temps les premiers à devoir intégrer la dynamique du digital dans nos organisations et notre management. C’est un changement fondamental de la relation avec les clients. Sous l’impulsion de Bénédicte Tilloy, Transilien est en pointe sur ces dimensions. Notre relation est devenue plus interactive. Le service public de transport n’est plus aussi anonyme, ni administratif, il est l’objet de débats sur les réseaux sociaux ce qui renforce l’appropriation collective. C’est une situation très paradoxale. Le client prend la parole, interpelle directement les directions de ligne et nous conduit à un autre rapport aux clients, aux représentants des territoires, à une autre forme d’interaction et de présence.

VR&T. Jusqu’à présent on avait le sentiment de ne pas trop entendre la SNCF sur ces questions du Grand Paris. Pourquoi ?

P. M. SNCF a beaucoup d’atouts en Ile-de-France, dans la logistique, avec le TGV, et bien entendu Transilien. Avec le Grand Paris, on a dû se réinventer, poser la réflexion. L’Ile-de-France est une priorité, comme le rappelle Guillaume Pepy. Pendant très longtemps notre frontière technologique et de services était incarnée par le TGV, mais les choses ont beaucoup changé notamment avec le numérique. Pour la gestion du trafic en zone dense, sujet sur lequel nous devons travailler avec Réseau dans un cadre enfin éclairci avec la réforme, le numérique devrait nous apporter dans quelques années des sauts d’efficacité au bénéfice de nos clients. Alain Krakovitch a fait de la collaboration avec RFF, bientôt SNCF réseau et nos collègues de la RATP, un axe central de notre action. L’Ile-de-France, c’est devenu le lieu crucial de l’innovation..

VR&T. La culture urbaine de la SNCF semble faible, comparée à celle de la RATP…

P. M. Notre perception du fait urbain est plus tardive. Nous devons faire preuve d’une curiosité et d’une écoute sans relâche. Il nous faut sortir des emprises ferroviaires. D’ailleurs, la culture urbaine de la RATP a été historiquement beaucoup tirée par le bus. Avec le tram, nous commençons un apprentissage d’une autre réalité urbaine. Ceci m’amène à souligner un point très important : Transilien, comme tous les autres transports en commun, contribue de façon déterminante au vivre ensemble dans nos territoires et à leur cohésion. Là où les transports publics se replient, les zones urbaines voient leurs difficultés s’aggraver. Nous gérons un lieu public de vie sociale, qu’elle soit choisie ou subie. Le fait que nous essayons de tenir les espaces publics dans un climat aussi serein que possible rend un service insigne à la collectivité.

Propos recueillis par François DUMONT

Ewa

Grand Paris : Kengo Kuma réalisera la gare de Saint-Denis Pleyel

La Société du Grand Paris a désigné l’architecte japonais Kengo Kuma pour concevoir la future gare Saint-Denis Pleyel. Située sur la ligne 15 du métro automatique de Paris, la gare sera en correspondance avec les autres lignes du Grand Paris Express : les lignes 14, 16 et 17… Kengo Kuma aura en charge la conception et le suivi de la réalisation de la gare, en respectant la charte d’architecture élaborée par Jacques Ferrier, architecte conseil de la Société du Grand Paris, et en coresponsabilité avec les maîtres d’oeuvre de la ligne 14 Nord, 15, 16 et 17 Sud, désignés le 16 septembre dernier .

Philippe Yvin, président du directoire de la SGP rappelle que « 18 agences d’architectures sont aujourd’hui à l’oeuvre sur l’ensemble du réseau pour concevoir lespremières gares du Grand Paris Express. Certaines équipes sont très renommées, à l’image de Kengo Kumadont les réalisations sont connues dans le monde entier, d’autres rassemblent de jeunes talents. Ce choixtémoigne de la volonté de la Société du Grand Paris d’ouvrir la commande architecturale le plus largementpossible. Nous faisons le choix de soutenir la création et de faire de chaque gare un équipement publicurbain ancré dans son quartier. »

Né au Japon, en 1954, Kengo Kuma est architecte diplômé de l’université de Tokyo et professeur invité à l’Université de Columbia.

Ewa

Les grandes ambitions artistiques du Grand Paris Express

De par son statut d’Epic de l’Etat, la Société du Grand Paris (SGP) n’est pas soumise au 1 % artistique. Et pourtant, comme en matière de numérique, elle prévoit de faire les choses en très grand…

« Les gares et le réseau, ce sont les nouveaux territoires de l’art », prévient Philippe Yvin, président du directoire de la SGP, qui organisait, le 23 septembre, le premier rendez-vous de lancement de son projet d’actions culturelles. La SGP a commencé par faire plancher durant un an un comité d’experts, dont le rapporteur est François Barré, président du Fonds régional d’art contemporain Ile-de-France – autour de Fazette Bordages, présidente-fondatrice de l’association Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen, Nicolas Bourriaud, directeur de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts, Alexis Fabre, conservateur en chef du Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, et de la photographe, Françoise Huguier.

Il en est ressorti une réflexion de fond sur la place de la culture « comme partie pleine et entière du projet de métro », explique François Barré. Ainsi qu’un schéma directeur. Place à l’art sous toutes ses formes donc – street art, peinture, littérature, design, graphisme, sculpture, cinéma, etc. – dans le métro et les gares sensuelles de Jacques Ferrier, avec un mot d’ordre : que ce soit « transgénérationnel car l’on parle d’un projet qui s’achèvera dans 25 – 30 ans », poursuit-il.

La SGP lance maintenant une consultation pour désigner une équipe de direction artistique et culturelle, qui sera chargée de l’assister. A elle de faire des propositions, de programmer, de mettre en œuvre et d’animer les projets culturels avec le soutien du comité d’experts. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 novembre, les prétendants retenus seront ensuite invités à proposer un projet, en phase d’offre, l’équipe retenue devant être désignée au printemps 2015. C’est à ce moment-là que la SPG parlera budget et organisera son deuxième rendez-vous culture avec les futurs partenaires. Durée du contrat : quatre ans renouvelables ensuite deux fois deux ans.

Les actions retenues « exprimeront la double identité du réseau du Grand Paris Express (GPE) : l’identité spécifique de chaque gare porteuse d’une histoire et d’un patrimoine local et l’identité d’appartenance à la métropole », a encore explicité Philippe Yvin. L’équipe sélectionnée devra en outre suivre le schéma directeur présenté par le comité d’experts, un document de référence pour les vingt-cinq prochaines années, qui n’a pas vocation à figer les choses, mais plutôt à dégager de grandes orientations. On sait toutefois que 4 axes majeurs guideront les actions : « raconter c’est-à-dire la mise en récit du projet ; préparer, le temps des chantiers ; révéler la trace et le tracé ; et enfin animer, la grande galerie en mouvement »,énumère François Barré.

Ainsi, à chaque étape du projet, expositions pérennes, éphémères ou évolutives mobiliseront un large éventail de disciplines artistiques pour mieux le mettre en valeur. Pour la première phase – raconter – permettant de partager les enjeux du GPE avec les Franciliens, les experts préconisent la photo, la BD, la poésie, l’audiovisuel, le cinéma ou la danse. A l’image du concours photo SNCF “Ma ville vue du train“ (2013), ou du film d’Eric Rohmer L’arbre, le maire et la médiathèque, dans le cadre de la naissance de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise… Durant les travaux, les projets participatifs ainsi qu’une approche transversale art-urbanisme-architecture devraient permettre de préfigurer l’arrivée des gares, de s’approprier les chantiers et de tester les nouveaux espaces publics. Les façades de chantiers originales, les structures mobiles seront à l’honneur.

Arts plastiques, sonores, lumineux et design seront quant à eux sollicités pour la phase “révéler“ afin de créer des repères et construire un imaginaire. « Sur les parvis de gares, la porosité entre le dedans et le dehors est très importante »,souligne le rapporteur, qui cite notamment en exemple l’ombrière de Norman Foster sur le Vieux-Port de Marseille, le mobilier de Daniel Buren pour le tram de Tours, ou Labyrinth de Mark Wallinger pour les 150 ans du métro londonien. Enfin, quand il s’agira d’animer un réseau en service, on nous promet des œuvres, majoritairement évolutives, et suscitant surprise et émotion… Sachant qu’en sus, les exploitants auront eux aussi leur propre politique culturelle. A l’instar d’“A vous de jouer“ l’animation de pianos en gare menée avec succès par la SNCF, les productions diverses et variées interpelleront. En tout cas, conclut François Barré, « C’est ce que nous espérons pour les habitants, pour les usagers et pour les artistes ».Alors artistes, à vous de jouer !

Cécile NANGERONI