Ewa

Les rames de la ligne 14 peuvent désormais se succéder toutes les 85 secondes

La RATP a retenu Siemens Mobility pour le renouvellement et l’extension du système d’automatisation de l’exploitation des trains (SAET) de la ligne 14, devenue en juin 2024 la nouvelle colonne vertébrale du métro parisien entre Saint-Denis-Pleyel et l’aéroport d’Orly. Soit une ligne de 14 km à équiper ou rééquiper, pour le tronçon central ouvert en 1998, mais aussi un matériel roulant à renouveler.

Le contrat passé par la RATP comprend à la fois le SAET (système d’automatisation de l’exploitation des trains), basé sur la technologie CBTC (communication-based train control) et une option pour des prestations de maintenance sur la durée de vie du système. Siemens renouvelle le SAET existant et le poste de commande et de contrôle centralisé (PCC), crée un PCC de repli mutualisé, avec un outil de formation pour les exploitants, et équipe les 72 rames MP14 commandées à Alstom pour la ligne 14.

Siemens va aussi installer le SAET sur les prolongements nord et sud de cette dernière, pour l’équiper intégralement et y permettre le passage d’une rame toutes les 85 secondes.

Les prestations de Siemens Mobility sont réalisées depuis Châtillon, son centre de compétence mondial pour les automatismes sans conducteur. Rappelons que la ligne 14 est équipée depuis ses débuts d’automatismes de Siemens (alors Matra Transport). La RATP a choisi le même industriel pour l’automatisation des lignes 1 et 4.

P. L.

« Une migration bing bang« ! C’est le qualificatif retenu par Vincent Fontanel, le directeur de la BU RI (Business unit Rail Infrastructure), une des trois BU de Siemens Mobility, pour raconter comment a été réalisée la migration du nouveau système d’automatisme de la ligne 14. Située à Châtillon, cette BU travaille sur les automatismes, tandis que la BU Val et la BU Customer Services sont toutes deux implantées à Toulouse.

L’opération s’est faite du jour au lendemain, le 26 février dernier, avec la mise en service du nouveau système d’automatisme de Siemens. Auparavant, la RATP avait décidé d’interrompre à plusieurs reprises, et sur des temps longs, la ligne 14 pour faire des essais d’endurance et de performance.

Cette migration d’un système sans conducteur à un autre système sans conducteur sur une ligne existante est une première, affirme encore Vincent Fontanel. Elle s’est faite parallèlement à l’extension de la ligne, au nord et au sud avec de nouvelles stations réceptionnées par la RATP auprès de la Société des Grands Projets (ex-Société du Grand Paris), souligne-t-il. Ces extensions doivent être inaugurées le 24 juin.

Les nouveaux automatismes doivent permettre d’abaisser l’intervalle à 85 secondes entre deux trains. Encore faut-il qu’il y ait assez de trains pour tenir ce rythme, ce qui ne sera pas le cas pendant les JO.

Le projet a nécessité 500 000 heures de travail aux ingénieurs et la mobilisation de 300 personnes. Une nouvelle étape est encore prévue l’année prochaine lorsque Siemens ajoutera de nouvelles fonctionnalités au système, notamment des fonctionnalités de confort et de modes dégradés, selon le responsable de Siemens Mobility. Quelques essais nécessiteront alors de nouvelles interruptions de trafic mais de moins longue durée que cette année, affirme-t-il.

MH P

Les usagers de la ligne 14 n’en ont pas fini avec les longues interruptions de trafic. Après des fermetures l’été dernier, puis pendant toutes les vacances de la Toussaint, auxquelles s’ajoutent de nombreuses soirées, la RATP renouvelle l’opération depuis dimanche : la ligne est de nouveau totalement fermée aux voyageurs pour deux semaines, pendant les vacances de février.

L’objectif est de poursuivre les essais de modernisation du nouveau système de pilotage automatique. Et de le déployer en juin sur la ligne existante et sur les deux prolongements qui doivent alors ouvrir simultanément, soit 14 km de tunnel et sept stations en direction du sud vers Orly, et 1,4 km et une station vers le nord à Saint-Denis-Pleyel. Autrement dit, il faudra être prêt avant les Jeux olympiques.

Sur cette ligne 14, il est prévu que le nombre de trains augmente progressivement à l’horizon 2025 jusqu’à 72 trains (avec 8 voitures, donc avec une plus grande capacité). « Actuellement, nous avons 39 rames, nous en aurons 47 pour tenir le service » en juin, assure Stéphane Garreau, le directeur d’opération du prolongement de la ligne. Un nombre suffisant dans un premier temps pour tenir un intervalle de 105 secondes entre les trains. Puis, l’intervalle doit pouvoir être abaissé à 80 secondes aux heures de pointe.

Or, le système de pilotage actuel, vieux de 30 ans, n’a pas la capacité de gérer les 72 trains. Depuis 1998, date de l’inauguration de cette ligne automatique, sa longueur et le nombre de matériels roulants ont plus que triplé. D’où la nécessité de déployer une nouvelle technologie. « C’est une première au monde sur une ligne exploitée. C’est aussi la conclusion de sept années de travail des ingénieurs de la RATP et de Siemens qui fournit le pilotage automatique », souligne le responsable de la RATP.

Limiter les risques pour être prêt avant les JO

Les essais réalisés le week-end ne peuvent pas être réalisés avec plus de deux trains. Pour tester en conditions réelles sur toute la ligne (mais sans voyageurs), et vérifier que les interfaces répondent bien, la RATP a donc besoin de plus de temps pour faire rouler les trains et rôder le système. « Pour ouvrir les prolongations au nord et au sud, il nous faut avoir réalisé 90 % du volume des essais. Nous en sommes à 92 % et sommes en train de réaliser les 8 % manquants« , précise encore le directeur des opérations. Et le 26 février, les métros circuleront grâce au nouveau système de pilotage.

D’autres fermetures seront programmés, notamment pour voir si la cadence à 80 secondes peut être tenue, avec sept jours de fermeture entre le 7 et le 14 avril. Et sûrement encore une autre en juin « pour de petits ajustements« .

Reste que le nouveau système de pilotage n’apportera pas, dès le mois de juin, toutes les innovations promises par Siemens. Le temps étant désormais compté, il a été décidé de limiter ses fonctionnalités au strict nécessaire, appelé dans le jargon de la RATP, « le périmètre fonctionnel« .

Pas question en effet de prendre des risques supplémentaires alors que les marges de manoeuvre sont faibles pour tenir les délais. Pour la RATP, qui se sait attendue par les pouvoirs publics, l’épreuve olympique a déjà commencé. Quant aux usagers, ils peuvent d’ores et déjà s’attendre à de nouvelles fermetures dès le début 2025, pour tester « quelques nouvelles fonctions » du nouveau système de pilotage, reconnait-on côté RATP. Peut-être quelques-unes des plus innovantes.

Marie-Hélène Poingt

Les projets de migration vers de nouvelles lignes de métro automatiques se multiplient. A Paris, la ligne 4 migre du pilotage automatique analogique, avec conducteur, à l’automatisation intégrale, sans personnel à bord. Et à Lyon, la ligne D connaît une migration inédite, entre deux générations successives d’automatisation intégrale. Ce développement exponentiel s’accompagne d’un triple challenge. Pour l’extension d’un réseau existant, la recherche de performance et d’économies dicte le recours aux plus récentes technologies, incompatibles avec les anciennes. Dans le même temps, la haute valeur patrimoniale d’une ligne nouvelle contraint l’opérateur à devoir en tirer au plus vite, pour le bénéfice de l’autorité organisatrice, tout le potentiel, alors que sa montée en puissance ne peut qu’être graduelle. Et pour l’automatisation d’une ligne existante, comme pour la migration d’une génération d’automatismes à la suivante, la nécessité de ne pas interrompre l’exploitation oblige désormais les constructeurs à des prouesses afin que, chaque matin, les rames puissent circuler, en toute sécurité, après les travaux de la nuit. C’est à ce triple challenge, technique, financier et organisationnel, que la conférence organisée par VRT s’est intéressée le 25 novembre, permettant aux ingénieuries, aux constructeurs et aux opérateurs de réagir.

En tant qu’entreprise intégrée, la régie parisienne est présente sur la partie projet, la partie exploitation, mais également sur la maintenance, ce qui lui donne une vision d’ensemble pour moderniser une ligne. L’un des premiers défis a démarré avec les travaux d’extension et la gestion de cinq tunneliers entre 2016 et 2021, pour le creusement de 15 km de tunnels, à 30 m de profondeur, dans des sols « pas forcément très cléments ». En tout, la ligne 14 recense 300 lots de travaux de 2014 à 2025, soit des centaines de personnes en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage, sous pilotage du groupe RATP.

« La RATP a réussi à tenir ses engagements, y compris sur l’année 2020 pour la mise en service malgré la crise Covid », se félicite Emmanuel Sologny. L’un des défis les plus importants concerne l’accroissement du nombre de voyageurs, ce qui a nécessité de moderniser le matériel roulant, avec des nouveaux trains plus capacitaires : des MP14 fournis par Alstom ont été mis en service avec le prolongement jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. « Avec 120 m, c’est le plus long métro de France, on pourra l’exploiter à 85 secondes d’intervalle grâce au nouveau CBTC qui sera déployé sur la ligne », précise-t-il.

» AVEC 120M, LE METRO DE LA LIGNE 14 EST LE PLUS LONG DE FRANCE, ON POURRA L’EXPLOITER À 85 SECONDES D’INTERVALLES GRÂCE AU NOUVEAU CBTC » Emmanuel Sologny

La RATP en profite pour renouveler l’ensemble du matériel pneus sur ses lignes dans un grand jeu de chaises musicales. Les anciens trains à six voitures de la ligne 14 iront ainsi sur la ligne 4 pour son automatisation, les trains de cette ligne seront à leur tour transférés sur la ligne 6, et les vieux trains de cette dernière iront « à la benne » après 60 ans de service.

Dans le même temps, tous les systèmes d’exploitation sont ou vont être renouvelés en l’espace de 10 ans, y compris celui de la ligne 14 «qui aurait eu 25 ans au moment du lancement de la ligne, ce qui est âgé pour des systèmes de lignes automatiques ». Le PCC a, pour sa part, été changé en 2016, avec une modernisation du système de supervision des espaces et des moyens audiovisuels pour dialoguer avec les voyageurs. Enfin, le CBTC historique de Meteor sera changé avant l’arrivée de la ligne à Orly, « une première car c’est une migration de GoA4 à GoA4 ».

Côté RATP, le défi du quotidien consiste à gérer les interfaces entre le chantier et la ligne exploitée, avec 1 000 chantiers par an pour changer tous les équipements, qui ont lieu entre 1 h 30 à 4 h 30 du matin. « C’est un vrai défi de relancer l’exploitation tout en maintenant la qualité de service, on a mis en place une vraie organisation interne pour être très réactif. En métro automatique le moindre grain de sable ne pardonne pas, on n’a pas de conducteur qui peut s’affranchir des règles pour travailler en mode dégradé. »

La RATP a ainsi travaillé avec Siemens pour gérer les basculements d’un système à l’autre avec un gros stock en surplus de cartes électroniques. « Quand on charge des cartes électroniques avec des nouvelles versions logicielles, parfois des composants claquent. Nous avons donc des stocks et tous les matins à 4 heures, des équipes courent dans tous les sens pour les changer. »

Enfin, la régie prépare depuis des années ses équipes à monter en puissance, avec le lancement d’un grand plan de transformation piloté par les équipes d’exploitation, « avec un questionnement des pratiques et de notre organisation pour maintenir notre qualité de service, avec une ligne qui va passer de 9 à 21 km, et passer de 21 trains en heure de pointe à 60. C’est un grand défi sur 15 ans, on travaille sur la gestion des flux, sans oublier la formation en compétence technique de notre personnel. »

L’un des gros défis sera de réaliser une migration de l’ancien système Meteor vers le nouveau système CBTC de Siemens. « Ce sera une grande première pour nous. Nous espérons que ce qui a déjà été réalisé sur la Ligne 1, et ce qu’on est en train de réaliser sur la ligne 4, nous servira. Ce sera le concept du big bang : arrêter de faire circuler les trains avec le système Meteor la veille du week-end, pour tout remettre en marche, le lundi matin, avec le nouveau système. »

Pour s’y préparer, Siemens Mobility compte accroître les tests en usines, puisque les intervalles de tests sur site sont très courts la nuit. Le fait de passer d’un métro sans conducteur GoA4 à un autre système GoA4 (tous les deux sans conducteurs) n’a rien d’évident. « Il était prévu de récupérer l’ensemble des paramètres de la ligne pour éviter de devoir tout refaire, c’est une bonne idée mais il faut s’assurer de l’exhaustivité de l’ensemble de ces paramètres et s’assurer que la base de données n’est pas corrompue. Il ne faudrait pas que certaines données non utilisées, car déclarées comme inutiles avec le système Meteor, se retrouvent à être utilisées en étant basculées sur le nouveau système, et que ces paramètres soient erronés et posent un problème de sécurité », détaille Edouard Dumas.

» L’UN DES GROS DÉFIS DE SIEMENS SERA DE RÉALISER UNE MIGRATION DE LA LIGNE 14 DE L’ANCIEN SYSTÈME METEOR VERS LE NOUVEAU SYSTÈME CBTC EN UN WEEK-END « Edouard Dumas

Un autre enjeu porte sur la définition des spécifications du système de transport, avec un système ancien qui a 10 ans de plus que celui de la ligne 14. « Cela passe par l’identification des besoins des différents acteurs : exploitants, maîtres d’ouvrage, passagers et mainteneurs. Il faut distinguer ce qui ressort du besoin de fonctionnement et ce qui relève des habitudes prises au fil des années, car les processus, les équipes et l’organisation s’adaptent au système exploité. Cela nécessite un travail de retro-engineering pour revenir à un système de spécifications afin de lancer les appels d’offres constructeurs. » Un travail complexe -et passionnant- pour les équipes, lié à projet de rupture technologique.

Keolis gère l’exploitation des lignes B et D de Lyon. La migration de la ligne B, de GoA2 (avec conducteur) à GoA4, doit entrer en service commercial en 2023. « Cela s’est avéré un énorme challenge », souligne Christophe Sanguina. « Il ne faut pas oublier les travaux en tunnels, l’extension des dépôts et la gestion de l’arrivée d’une nouvelle flotte sur une ligne. Il y a une spécificité lyonnaise car il n’y a pas de porte palière, ce qui rajoute de la technicité. »

Ces opérations ont eu « peu d’impact pour les passagers », avec la mise en place « de nuits longues », autrement dit des interruptions de service certains soirs dès 21 h 30.

Pour s’assurer une remise en service sans soucis, Keolis a mis en place une grosse opération de formation des agents de conduite – car il y a un transit et un retour au dépôt avec un conducteur -, en comptant sept semaines de formation pour prendre en main un nouveau système. « Le retour d’expérience va être très bon pour toutes les lignes de métro qui voudront faire cette évolution, on essaiera de le partager dès que l’essai sera transformé. Cela devrait aider de nombreux réseaux à franchir le pas. »

» NOUS N’AVONS PAS LE DROIT DE NOUS TROMPER LE JOUR OÙ ON BASCULERA, CAR UN RETOUR EN ARRIÈRE PRENDRAIT DU TEMPS ET SERAIT COMPLIQUÉ » Patrick Violet

Son expérience, à cheval sur l’Europe et l’Asie, lui permet de noter certaines différences culturelles, avec un mode de pensée qui amène à choisir un système de contrôle de commande centralisé, comme en Europe, et un mode distribué, comme en Asie. Ce dernier mode permet de réaliser une migration de métro automatique étape par étape – et non pas en une nuit. « En Chine, nous avons utilisé une approche ERTMS pour faire un basculement en métro automatique avec des couvertures radios complètes en gare et des communications par balises intermittentes entre les gares, ce qui a permis de déployer le système de manière plus douce et plus maîtrisable pour le client. »

La mise en place de lignes de métros automatiques de plus en plus étendues conduit fatalement à un rapprochement avec le monde ferroviaire. « On s’aperçoit que les solutions déployées dans le monde CBTC urbain sont assez proches de celles du système ferroviaire traditionnel, avec les mêmes plateformes matérielles, les mêmes architectures au niveau sol, des enclenchements et du dialogue avec le mobile. Il y a une très forte porosité : les innovations et les essais poussés dans un secteur vont bénéficier à l’autre », observe Frédéric Bernaudin.

Cette porosité se retrouve également dans l’utilisation de la téléconduite, lors d’essais réalisés dans le monde du métro pour commander avec un pupitre à distance un train, afin de le rapprocher d’un autre qui se trouve en détresse. « On voit la même chose dans le monde ferroviaire. Les échanges peuvent donc s’avérer très fructueux. Les industriels européens et la SNCF ont la chance d’être présents sur ces deux mondes et de pouvoir échanger. »

Profitant de l’expertise de Systra sur les modes urbain et ferroviaire, Pierre Cherki constate également une tendance à faire converger deux systèmes, avec « des systèmes plutôt ferroviaires suburbains et des matériels divers, qui peuvent atteindre une performance de type métro, avec des intervalles très courts et une vitesse assez importante, comme Zhengzhou où nous sommes intervenus ».

C’est aussi le cas avec NExTEO en région parisienne (avec une partie RATP et une autre SNCF), qui va permettre à des trains d’avoir une performance de type CBTC sur une zone centrale, à commencer par le RER E, et avec un équipement de type ERTMS sur les branches. « Pour l’instant, cela va être du KVB. Les nouveaux trains vont être équipés d’un EVC pour faire la traduction des deux systèmes et seront prédisposés pour pouvoir traiter le ERTMS dans une phase ultérieure. On touche du doigt cette convergence avec un besoin de gros débits et un besoin de gérer des matériels très divers. Sur Eole, des trains transiliens et des RER circulent et, sur les réseaux environnants, on trouve des trains suburbains, des Intercités et des trains de fret. »

Systra mène également ce type de projet à Mumbai, où il y a un besoin de très forte performance en zone dense et un coût moindre sur les branches. « On ne peut pas mettre du CBTC partout, car cela coûte cher, c’est compliqué et ce n’est pas forcément nécessaire sur des branches moins fréquentées. »

Sur Paris, Systra développe une solution de gestion du trafic capable de gérer les mondes ferroviaires et métro appelée ATS+ , qui sera installée sur le RER E, puis sur les RER B et D. « Nous aidons notre client à définir des concepts et les bases de calcul de ces nouveaux systèmes de gestion de trafic, où il y aura mixité des trains entre RER, Intercités et fret. Nous avons développé des nouveaux systèmes qui représentent une algorithmie extrêmement complexe, à la fois robuste, et en temps réel, capables de s’adapter et d’anticiper pour mieux maîtriser les situations qui dérivent (par exemple une porte retenue ou un train en retard). Il s’agit de savoir comment prioriser les sillons entre différents trafics. »

» LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DES AGENTS DE CONDUITE DES LIGNES LYONNAISES DEVRAIT AIDER LES RÉSEAUX QUI SOUHAITENT UNE MIGRATION DE GOA2 VERS GOA4 » Christophe Sanguina

Siemens fournit les CBTC pour la ligne 14 et celles des lignes 15, 16 et 17 du Grand Paris Express, ainsi que le système pour le RER E avec NExTEO. « On a pris le parti de conserver le même produit, qui a démarré à New York en 2006, puis on a développé une version V2 pour l’adapter aux exigences de la RATP sur la ligne 1 et elle est en train d’être mise en service sur la ligne 4. Nous développons également une V3 avec une indépendance des sous-systèmes. Les systèmes à bord communiqueront avec les systèmes au sol grâce à une radio au milieu qui ne sera plus propriété de Siemens mais qui sera une radio Wifi. On s’est aperçu en effet que la radio était drivée par le monde des telecoms. Ces derniers n’ont pas dans leurs gènes comme nous la gestion de durée de vie longue, qui est de l’ordre de 30 ans : ils ont des normes qui changent plutôt tous les 5 ans comme avec le passage de la 4G à la 5G », détaille Edouard Dumas.

Concernant le « défi technique » que représente NExTEO, il indique que ce projet devra gérer la coexistence de trains qui seront équipés de ce système avec d’autres (des trains de grandes lignes, des Transilien) qui n’en seront pas équipés. « Le projet ATS+, petit frère de NExTEO, permettra que le CBTC serve, dans le tunnel du milieu, à éviter d’insérer les trains un à un. » Ce projet, soutenu par SNCF Réseau, sera aussi déployé sur le RER D. « La RATP aura aussi son propre projet qui s’appelle SAE plus, ce sera une autre paire de manches de faire coexister les deux systèmes sur le RER B et D dans le tunnel du tronçon central pour la mise en service prévue en 2023. »

Qui dit extension de la ligne dit également nouvelle clientèle. Pour sa ligne 14 étendue, la RATP compte profiter des aménagements pour améliorer sa relation avec les usagers. « Notre clientèle va évoluer. Au démarrage de la ligne, nous avions surtout des voyageurs en transition entre deux correspondances. Avec l’extension vers le nord, nous avons gagné beaucoup plus de voyageurs pendulaires. L’extension vers Orly se traduira par une augmentation du nombre de touristes et l’arrivée d’une clientèle d’affaires », souligne Emmanuel Sologny.

Les moyens audiovisuels vont être renouvelés sur les nouveaux trains MP14 avec de l’information circonstancielle en cas d’incident. Jusqu’à présent l’information était centralisée, avec un message unique diffusé sur toute la ligne. La RATP essaye désormais de générer des messages au cas par cas, en ne diffusant l’information que dans les trains concernés. Des écrans dynamiques seront aussi installés à bord des trains pour diffuser cette information dédiée.

Poursuivant dans cette voie, la RATP compte rendre les voyageurs « acteurs » de leur voyage, notamment ceux qui sont amenés à monter à bord de la ligne à la gare de Lyon. Cette station de la ligne 14, aménagée avec un quai central, compte beaucoup de croisements de flux. Les voyageurs arrivent et repartent par les deux extrémités du quai. Le quai peut alors se retrouver fortement congestionnée en heure de pointe, ce qui peut ralentir l’ensemble du trafic en multipliant par trois le temps en station. « Avec l’extension de la ligne vers Orly, il y aura 40 000 personnes sur le quai en heure de pointe, avec un train toutes les 85 voire les 80 secondes. Nous comptons utiliser les caméras installées sur les quais pour comptabiliser la densité en temps réel et donner en amont l’information aux voyageurs. Nous commençons à faire des expérimentations, de manière qu’ils se répartissent mieux sur toute la longueur du quai, voire qu’ils empruntent une correspondance en cas de trop forte saturation. »

» SYSTRA A DÉVELOPPÉ UNE MÉTHODE DE MIGRATION QUI STRUCTURE LES PROCESS ET QUE L’ON PROPOSE PARTOUT DANS LE MONDE » Pierre Cherki

La régie teste également, sur les lignes 1 et 14, un système d’intelligence artificiel pour traduire automatiquement en anglais et en allemand les messages diffusés par les agents. Le périmètre des missions du personnel à quai va également évoluer, via un grand plan de formation. « Les agents en station interviennent déjà en moins de trois minutes lors d’un incident sur une porte palière. Demain, ils verront leurs compétences accrues pour intervenir aussi sur des défaillances portant sur les trains eux-mêmes, comme une porte, afin d’éviter l’engorgement de la ligne. » Fatalement, avec une clientèle et une longueur de ligne en forte augmentation, la RATP s’attend à une multiplication des incidents sur son matériel. « C’est mathématique. On a travaillé avec Siemens sur les modes de défaillance, pour essayer de sécuriser au maximum. Par exemple les alimentations électriques des systèmes SAET ont été doublement voire quadruplement redondées. »

De plus en plus de projets vont chercher à exploiter les datas existantes, sans avoir forcément besoin de tout réinventer. Frédéric Bernaudin constate que, du point de vue de l’exploitation, les systèmes mis en service disposent déjà d’équipements vidéo disponibles, à bord des métros et en stations. « La plupart des métros intègrent des caméras au niveau des portes, mais on peut s’en servir pour autre chose. La question est de savoir comment faire pour arriver à ces données vidéos, comment les réutiliser pour d’autres services que les fonctions primaires de sécurité. Ces datas peuvent ainsi servir au comptage de passagers, mais aussi à comprendre la densité dans le métro. Quand on sait que le poids d’un métro peut varier de 40 % en fonction du nombre de passagers, on peut voir des intérêts sur des optimisations de conduite autrement que par les données remontées par les capteurs de poids. »

A Copenhague, Hitachi a réutilisé le système de vidéo surveillance existant pour faire du calcul de densité de passagers sur plateforme et dans la station. « Le niveau de fiabilité est moindre que celui que pourrait apporter un système dédié, mais il permet de proposer un premier niveau de service. » De fait, ces informations n’ont pas été utilisées pour autoriser ou non l’accès en station mais elles ont été compilées pour tracer des modèles d’exploitation en fonction de la densité de passagers.

D’une manière plus générale, Frédéric Bernaudin pointe l’importance du partage des données quand les lignes sont exploitées par différents acteurs, pour des trains mais aussi des bus et des tramways. « On n’est plus au niveau du CBTC seul mais des données globales de mobilité. Cela permet de proposer des itinéraires alternatifs via des applications mobiles en cas d’engorgement. »

» LA NORME DITE GS1 PERMET D’IDENTIFIER CHAQUE ÉLÉMENT D’UN SYSTÈME DE MANIÈRE UNIQUE. AINSI , LA GESTION DES INFORMATIONS DEVIENT GLOBALE « Frédéric Bernaudin

Edouard Dumas indique que Siemens Mobility a créé un centre en Allemagne où sont centralisées toutes les datas qui viennent de plusieurs opérateurs dans le monde. « Nous pouvons ainsi mutualiser les différents cas d’usages et détecter des « patterns », des cas d’usages où on s’aperçoit qu’un système commence à se dégrader après tel usage chez la plupart des opérateurs, grâce à des algorithmes. Par exemple, pour des portes de trains, en fonction de toutes les données recueillies sur les mesures de courant ou de freinage intempestifs, on est capable de prédire à partir de quel moment cette porte va rentrer dans un pattern où elle risque de tomber en panne d’ici deux à trois ans, ce qui permet de faire de la maintenance prédictive et de cibler le changement de porte au moment où le risque sera le plus élevé. » Toutefois, tous les opérateurs ne souhaitent pas partager leurs données. « Certains opérateurs, notamment en France, ont une culture plus forte de protection des données, mais nous disposons heureusement de suffisamment de données de par le monde pour proposer ce type de service », sourit-il.

Un hacker pourrait-il s’introduire dans le système informatique et faire percuter deux trains ? S’il apparaît peu probable, le risque n’est pas pris à la légère. Pierre Cherki rappelle que, dans le domaine ferroviaire, notamment dans les automatismes, on a longtemps pensé que c’était un domaine fermé avec des systèmes propriétaires. « On se rend compte qu’au-delà de détourner un métro et de le faire aller à un mauvais endroit ou de provoquer une collision, d’autres aspects sont plus simples à mettre en œuvre, de la destruction d’équipements jusqu’au brouillage d’information. Toutes les ingénieries développent des expertises, c’est une préoccupation qui croît. Il faut être conscient que le risque existe, analyser les failles et développer les outils qui permettent de les identifier, comme des attaques qui peuvent être informatiques ou physiques. »

Pour Patrick Violet (Egis), il est encore aujourd’hui très compliqué de tromper le système pour envoyer une fausse commande, qui enverrait un train sur un autre, car cela nécessiterait des connaissances précises sur le codage du système. La menace est ailleurs. « On s’aperçoit que les attaques de cybersécurité sont surtout du déni de service : le hacker va essayer de se faire rémunérer sur cet aspect, c’est le principal risque sur lequel il faut se protéger. »

Autre risque : la diffusion de fausses informations, via le hacking de panneaux voyageurs qui disposent d’un niveau moindre de sécurité, ce qui pourrait créer des mouvements de panique. Christophe Sanguina ajoute qu’il ne faut pas oublier de protéger les trains eux-mêmes. « Il faut penser à protéger nos systèmes embarqués. L’endroit le plus accessible c’est de se connecter avec un petit tableau et une clé ferroviaire dans un train, il y a donc aussi des actions à mener sur ce point. »

Emmanuel Sologny indique que les équipes projets d’ingénierie de la RATP travaillent à la déclinaison de la loi de programmation militaire sur l’automatisation de la ligne 4, ainsi que sur le produit CBTC de Siemens pour la ligne 14. « Le vrai sujet, en tant qu’opérateur, c’est de protéger nos équipements, les locaux techniques, les trains. C’est la base. Nous devons nous assurer que personne ne peut accéder à ces équipements. Au-delà de l’attaque cyber, le vrai sujet c’est la continuité de service. Si quelqu’un pénètre et met le feu dans un local technique, on peut se retrouver avec un arrêt du service pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des trains sous tunnel pendant l’incident et des évacuations à gérer. » La régie indique travailler avec Siemens sur scénarios qui prennent en compte des incidents de ce type sur la ligne 14, avec une capacité du système pour le traiter.

Selon Frédéric Bernaudin, « il faut savoir rester humble sur ce point et travailler de manière étroite avec l’ANSSI (autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information). Nous nous appuyons aussi sur l’expertise d’autres secteurs comme l’aérien et le militaire qui interviennent sur des projets ferroviaires ». L’étude du comportement anormal de personnes en stations ne doit pas non plus être négligée, notamment via l’analyse d’image, « mais on rentre sur le sujet sensible de droit à l’image, qui existe en France mais moins dans d’autres pays », conclut-il.

Grégoire Hamon

Alors qu’au nord de la ligne 14, de nouvelles stations ont été inaugurées en décembre puis en janvier, au sud de la ligne, le creusement du tunnel entre l’actuel terminus Olympiades et la future station Aéroport d’Orly est désormais terminé. Allison, le dernier tunnelier, a percé le tympan sud de la future station Maison Blanche, le 3 mars vers 18 heures. Au total, 4,8 km ont été creusés en 18 mois.

Le tunnelier était parti du puits d’insertion Jean Prouvé à L’Haÿ-les-Roses en juillet 2019. Quelques mois plus tôt, en avril 2019, le tunnelier Claire avait commencé le creusement du tronçon de Thiais jusqu’à L’Haÿ-les-Roses, soit 4,2 km. Le troisième tunnelier, Koumba, était parti en juin 2019 du puits Morangis pour creuser un tronçon de 4,1 km entre la future gare Pont-de-Rungis et Thiais.

Ces tunneliers, d’environ 1 400 t chacun, ont évolué entre 15 et 30 m de profondeur, avec un maximum à 50 m vers le plateau de Villejuif, et ont réalisé le cylindre de béton d’un diamètre de 8,80 m du futur tunnel. Ils progressaient 24 heures sur 24, à raison d’un rythme moyen de 12 m par jour, aidés d’une équipe d’environ 20 personnes par machine.

Maintenant que le tunnel est creusé et les stations construites, la phase d’aménagement des gares peut démarrer. Cette étape consiste à les armer de tous les équipements nécessaires au fonctionnement des trains et à l’accueil des voyageurs : mise en place du système d’alimentation électrique, de la signalisation, du système de pilotage automatique et d’aération. Ces travaux commenceront à l’automne 2021.

Déjà, la pose des voies, a commencé entre le site de maintenance et de remisage à Morangis (91) et la gare de Pont de Rungis, respectant le calendrier, malgré les aléas de la crise sanitaire.

La mise en service des sept nouvelles stations (Paris, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais, Rungis, Orly et Paray-Vieille-Poste) est prévue pour mi-2024.

Yann Goubin

Après plusieurs années de travaux et une accélération en dernière ligne droite pour tenir les délais, le prolongement de la ligne 14 du métro a été inauguré le 14 décembre. Et les premiers trains de voyageurs ont pu aussitôt relier, en 5,8 kilomètres à partir de la gare Saint-Lazare, les stations Pont-Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen – Région Ile-de-France.

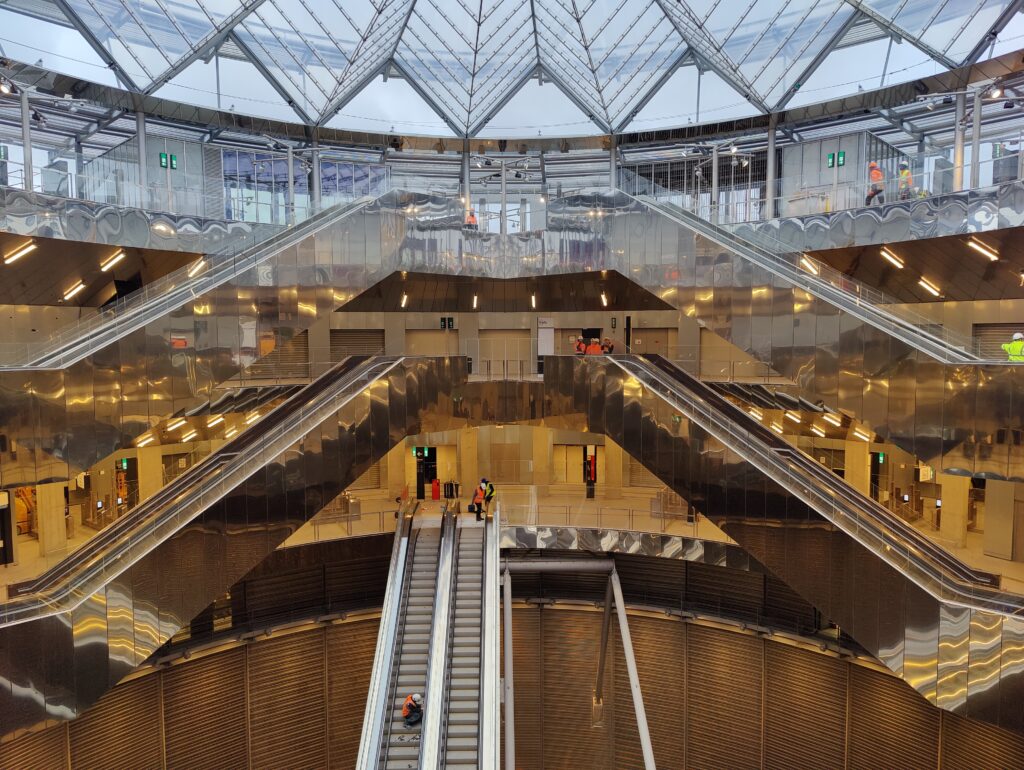

En janvier 2021, la station Porte de Clichy sera également ouverte. « Habituellement, les stations de métro se situent à – 10 ou -15 mètres. Ces stations se trouvent à – 21 mètres et même – 25 mètres pour Porte de Clichy », souligne Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, rappelant « le défi technique et humain » représenté par ces travaux réalisés dans un environnement hyperdense. Ils ont notamment nécessité trois tunneliers en action simultanée, un nouveau poste de commandement pour la ligne et un nouveau système de pilotage automatique.

La ligne 14, entièrement automatique, permettra de soulager la ligne 13, en lui prenant environ 25 % de son trafic qui s’élève à 650 000 voyageurs quotidiens. Longs de 120 mètres (contre 90 m actuellement), ce qui en fait les plus longs métros de France, les nouveaux trains Alstom MP14 disposant de huit voitures pourront transporter jusqu’à 35 000 voyageurs par heure en se succédant toutes les 85 secondes. IDFM a passé un marché de deux milliards d’euros pour acheter ces trains (portant sur l’acquisition d’un maximum de 217 trains), qui seront aussi mis en circulation sur les lignes 4 et 11 au fur et à mesure de leur automatisation.

D’ici à 2024, horizon des JO, la ligne 14 est attendue à Saint-Denis Pleyel au nord (1,6 km) et à Orly au sud, pour permettre de relier l’aéroport et les futures lignes du Grand Paris Express. Sa fréquentation devrait alors passer de 550 000 à un million de voyages par jour, soit l’équivalent du trafic du RER B. Avec 14 km de plus, elle sera alors la plus longue ligne de métro et la plus fréquentée, confortant son rôle de colonne vertébrale du métro parisien.

M.-H. P.

Ce sera le plus long des métros parisiens, avec ses huit voitures qui en font une rame de 120 mètres. Cette version longue et à conduite automatique du métro sur pneus MP14 d’Alstom, que la RATP compte mettre en service à fin 2019 ou début 2020, est destinée à la ligne 14, mais c’est sur la ligne 1 qu’elle effectue, de nuit, des essais de type depuis janvier. Un choix qui se justifie à deux titres au moins.

D’une part, la plus ancienne ligne parisienne est équipée pour la circulation des métros sur pneus et présente les caractéristiques géométriques les plus exigeantes du réseau (courbes très serrées à la Bastille, rampes prononcées au Pont de Neuilly), qui permettront de vérifier la conformité du nouveau matériel pour ce qui est de ses performances. C’est ainsi qu’après des essais statiques, visant à valider les fonctionnalités de base du matériel, les essais dynamiques sont menés en ligne jusqu’à l’été prochain, avec pour but de vérifier plus précisément le freinage, la traction, la compatibilité électromagnétique ou le confort acoustique, mais aussi climatique.

D’autre part, les ateliers de la ligne 1 situés à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) sont actuellement les seuls adaptés à l’accueil et à la maintenance d’une rame de 120 mètres pendant les essais, en attendant l’achèvement du nouveau site de maintenance et de remisage de la ligne 14, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Un site que le MP14 rejoindra d’ici la fin de l’année, lorsque débuteront les essais portant cette fois sur le système de conduite automatique et les moyens audiovisuels embarqués, cette fois-ci sur la ligne 14. Ce n’est qu’une fois ces essais réalisés et l’autorisation de mise en service obtenue que la première rame, entièrement équipée et aménagée par son constructeur Alstom, pourra accueillir ses premiers voyageurs.

Le MP14 n’est pas uniquement destiné à la ligne 14, il doit équiper à partir de 2021 la ligne 4 en version à six voitures, après son passage en mode automatique, ainsi que la ligne 11 à partir de 2022, en version à 5 voitures avec conduite manuelle (qui pourra par la suite être convertie pour la conduite automatique). Au total, 72 nouvelles rames doivent être livrées ces cinq prochaines années par Alstom, pour un coût de 1 096,22 millions d’euros, entièrement financé par Ile-de-France Mobilités. « Plus de 2 000 emplois seront pérennisés en France chez Alstom et ses fournisseurs » rappelle le constructeur, dont huit sites participeront à ce projet : Valenciennes (conception et fabrication), le Creusot (bogies), Ornans (moteurs), Villeurbanne (électronique embarquée), Tarbes (traction), Aix-en-Provence (informatique de sécurité), Reichshoffen (études de collision) et Saint-Ouen (design).

Patrick LAVAL