Il y a un an et demi, la LOM était adoptée, prévoyant l’ouverture de certaines données sur les transports. Le but : favoriser des applications MaaS d’informations et de paiements pour faciliter les déplacements des voyageurs et leur proposer un service sans couture. Dans le monde de la billettique, c’est l’effervescence car, à partir de juillet 2021, il sera possible pour toutes les entreprises quelles qu’elles soient, de demander aux autorités organisatrices de la mobilité de vendre des déplacements, via des plateformes MaaS. Comment les opérateurs de transport et les professionnels de la billettique se préparent-ils à cette échéance cruciale ? Quelles sont les innovations possibles ? Comment concilier intérêt public et privé ? Ce sont quelques-unes des questions qui se sont posées lors du débat organisé le 20 mai par VRT.

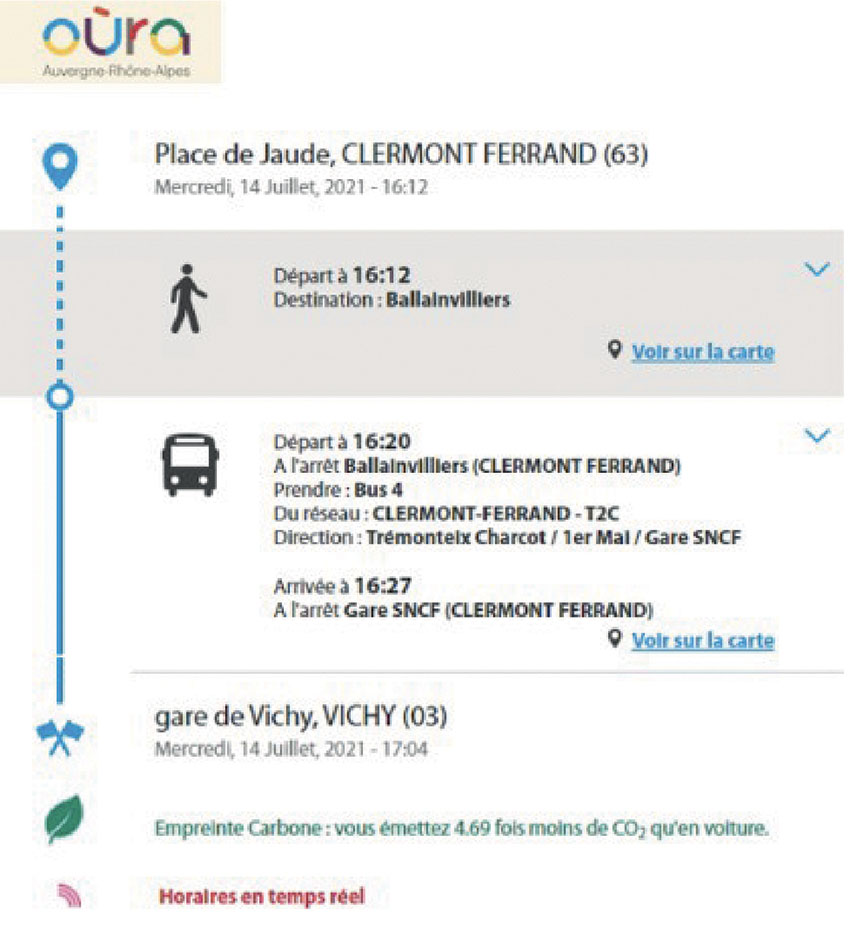

L’ouverture des données constitue une évolution « majeure » en termes d’offre de mobilité et de services, reconnaît d’emblée Thierry Falconnet, président chargé des Transports de Dijon Métropole. Mais avec la crise sanitaire, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont dû gérer d’autres priorités. « Dijon métropole a dû s’adapter à 22 protocoles sanitaires successifs en l’espace de 15 mois pour assumer une continuité de services, en collaboration avec son délégataire de service. Sur l’année 2020, les recettes accusent une baisse de sept millions d’euros, et de moins de 10 millions en comptant 2021, avec des craintes importantes sur le Versement mobilité. Nos priorités n’allaient donc pas à la mise en conformité avec la LOM mais à parer au plus pressé pour continuer à proposer une offre de qualité », tient-il à rappeler en préambule. Dijon Métropole dispose toutefois d’un peu de répit pour s’y préparer, compte tenu de sa taille. « Nous avons jusqu’en 2023 pour nous mettre en conformité. Nous travaillons avec un délégataire de service public, Keolis, qui gère toutes les mobilités intégrées dans une offre globale, dans tous ses aspects, avec le transport en commun, le tram, le bus, les navettes et aussi les mobilités actives comme la location de vélo et, dernièrement, le stationnement en ouvrage et sur voiries », détaille ce responsable des mobilités, pour qui les enjeux vont tourner autour des questions d’intermodalité, et d’interopérabilité. Cette problématique s’articule notamment autour des futurs projets de MaaS, un bouquet de services pour lequel chaque prestataire présent lors de cette conférence a développé sa vision.

» NOUS AVONS JUSQU’EN 2023 POUR NOUS METTRE EN CONFORMITÉ. NOUS TRAVAILLONS AVEC KEOLIS, QUI GÈRE TOUTES LES MOBILITÉS INTÉGRÉES DANS UNE OFFRE GLOBALE, DANS TOUS SES ASPECTS. » Thierry Falconnet

Un service sans couture

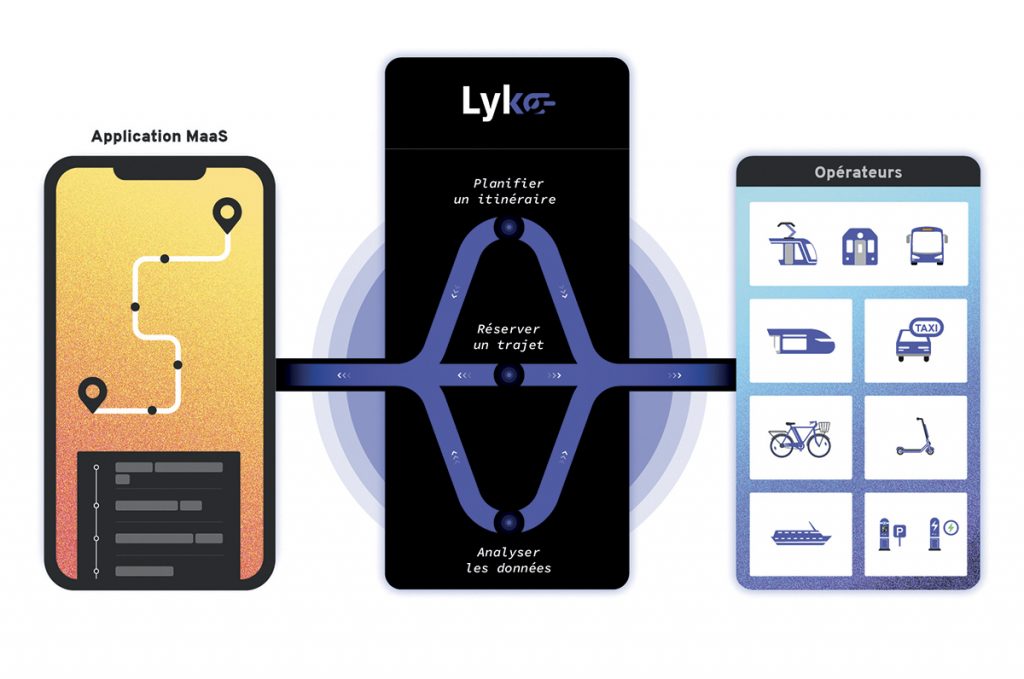

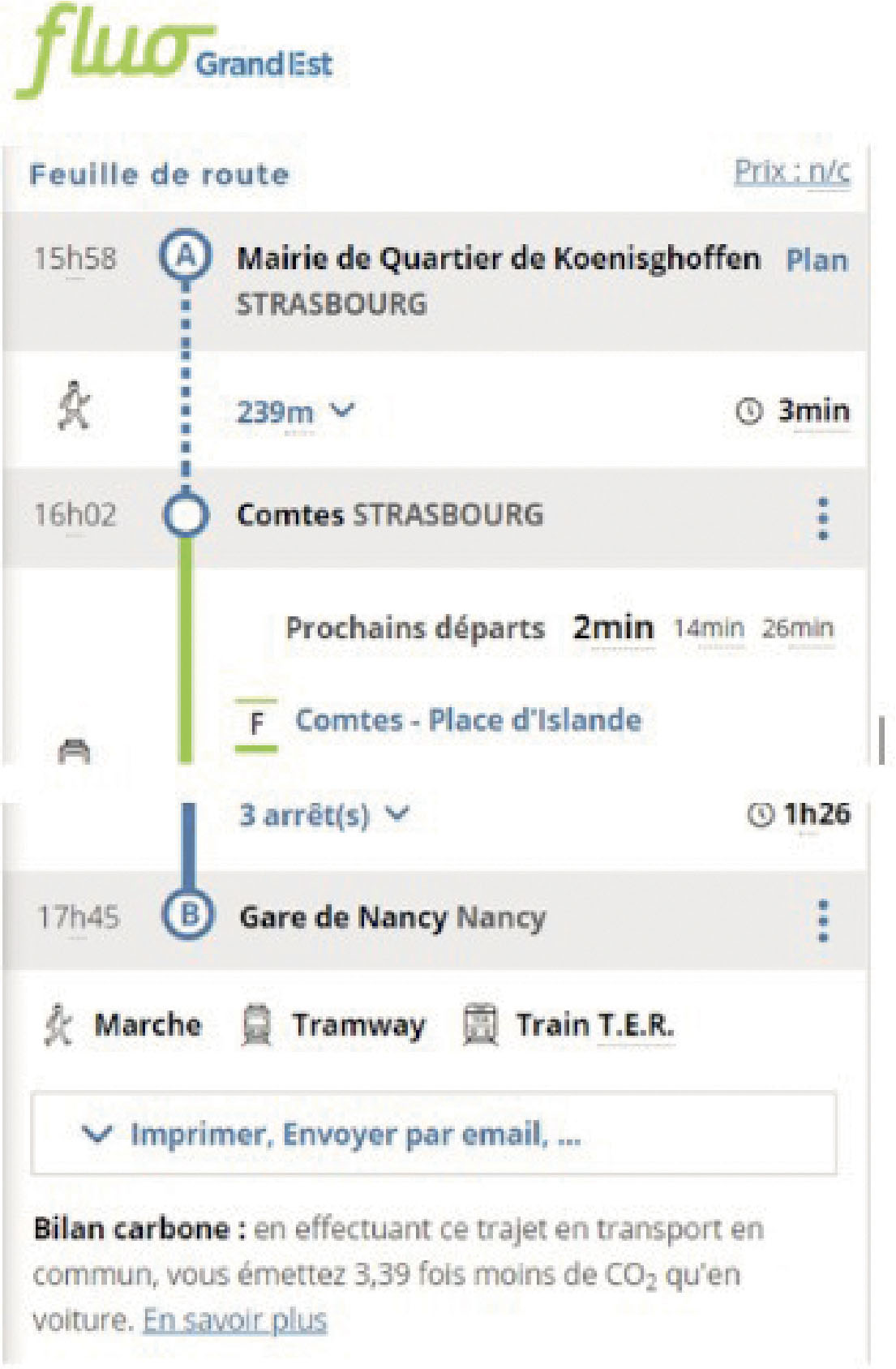

Pour Philippe Vappereau, PDG de Calypso Networks Association, le MaaS consiste à offrir des services de mobilité de porte-à-porte et « seamless » (sans couture) : « Nous proposons vraiment une offre intégrée de bout en bout, avec le transport public et tous les nouveaux services comme la bicyclette, la trottinette ou le rabattement sur un parking. L’objectif est de faciliter l’intégration de ces différents services, comme le transport public qui fonctionne avec des solutions de cartes de transport comme nous pouvons en proposer, ou bien des services de bicyclette qui s’appuient plutôt sur des solutions de QR Code ou du paiement bancaire direct. Notre objectif est donc de proposer des solutions qui uniformisent l’accès avec la même performance quel que soit le support utilisé », expose-t-il.

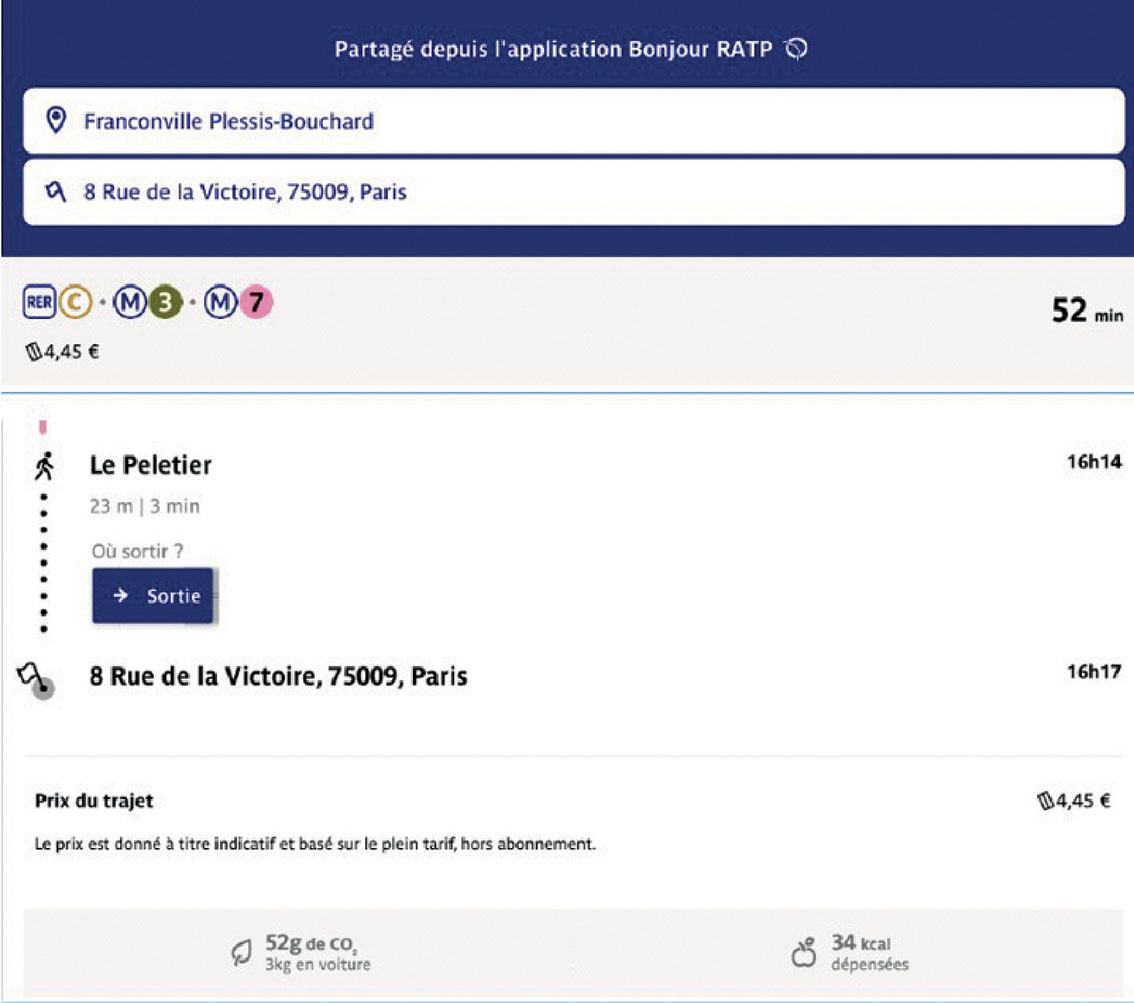

La fluidité du parcours est également évoquée par Eric Alix, PDG de RATP Smart Systems. Pour lui, le MaaS doit répondre aux attentes de l’utilisateur, c’est-à-dire offrir une solution intégrée dans son téléphone, toujours à portée de main, lui permettant d’accéder à toute l’offre de transport, quel que soit le mode. « L’utilisateur va pouvoir faire ses choix en disposant de toutes les informations et de toutes les connexions dans son téléphone. Pour moi, c’est la meilleure façon de libérer le choix car il va falloir s’adapter aux nouvelles contraintes d’accès à la ville, avec la mise en place de ZFE et des interdictions temporaires de circulation. Il faudra savoir être souple et accepter de changer ses routines. Or, c’est très difficile, et l’application va justement permettre d’aider les utilisateurs à s’adapter aux changements », commente Eric Alix. « Rappelons aussi que la LOM confie à l’autorité organisatrice la gestion de l’écosystème sur son territoire. Sa politique de mobilité sera déclinée à travers les algorithmes permettant l’affichage des points d’intérêts sur une carte, les recherches d’itinéraires et la consommation des forfaits et des tickets. Le MaaS, c’est l’intégration de tout cela de manière très fluide », ajoute-t-il.

» LE FAIT D’AVOIR UN SMARTPHONE NE GARANTIT PAS L’UTILISATION D’APPLICATIONS. D’AILLEURS, UNE MAJORITÉ D’UTILISATEURS D’ANDROID N’UTILISE JAMAIS LES APPLICATIONS DE SON TÉLÉPHONE. » Philippe Vappereau

L’avance française

Alexandre Cabanis, directeur marketing d’Ubitransport, tient, quant à lui, à rappeler le contexte unique de la situation française par rapport au reste de l’Europe : « Nous avons l’avantage d’avoir un temps d’avance grâce à la LOM. D’ailleurs, la Commission européenne nous scrute de près. Elle s’intéresse notamment à l’article 28 qui permet l’ouverture de la distribution et la vente de titres, et il se peut que la France soit copiée », souligne-t-il. Selon le directeur de cette société spécialiste des services intelligents de mobilité, « certains acteurs vont pouvoir répondre au besoin d’information, d’un point de vue front-office, avec une ergonomie parfaite pour les usagers, tandis que d’autres acteurs seront plus à l’aise sur le côté transactionnel, donc plutôt back-office, qui demande un savoir-faire particulier ». Et il insiste sur le fait que le transport collectif doit rester l’élément central du MaaS.

Christophe Sanglier, directeur des Avants Projets Ticketing & MaaS chez Conduent, ajoute qu’il est essentiel d’orienter l’utilisateur vers les objectifs les plus vertueux. « Nous devons permettre aux collectivités de satisfaire la demande des utilisateurs, pour qui la notion de préférence reste centrale – en termes de temps, de tarifs, de modes plus ou moins écologiques –, mais nos outils doivent également orienter les utilisateurs dans le sens commun. »

Le MaaS permet de répondre à ces deux attentes, affirme de son côté François Mottet, responsable de la Gestion des produits et de la Stratégie de Flowbird Group. « Elle donne aux utilisateurs finaux un accès facile à toutes les mobilités sur un territoire, en leur permettant de planifier et de payer les différents titres de transport », précise-t-il. Mais il faut aussi répondre aux demandes des opérateurs et des collectivités qui désirent garder la main sur leur mobilité grâce à une plateforme technique qui permet de privilégier l’intérêt collectif. « Cela nous différencie par rapport à d’autres opérateurs du privé qui vont chercher à privilégier certains services au détriment des autres », prévient-il.

» LE MAAS PERMET DE GÉRER LE PROBLÈME DE CONGESTION DANS LES VILLES, GRÂCE À LA COMBINAISON DU TRANSPORT EN COMMUN AVEC D’AUTRES MODES. « Eric Alix

La maîtrise des données

Une allusion aux Gafa, exprimant la crainte d’une perte de la maîtrise des données utilisateurs. Cet enjeu semble majeur pour Thierry Falconnet, qui estime nécessaire « d’avoir une vision globale des dessertes pour avoir un retour sur le comportement des voyageurs afin de cibler leurs attentes ».

Selon lui, « cela demandera un accompagnement fort de la part des prestataires, car les AOM ne sont pas dans une relation entreprise-clients mais collectivité-usagers ». D’autres questions se posent, comme celle de la protection des données. « Par exemple, qui doit concentrer et analyser ces données ? Un entrepreneur privé ou bien l’autorité organisatrice ? ». Avant d’apporter une première réponse : « Les opérateurs doivent se conformer aux choix des AOM qui organisent leur mobilité sur leur propre territoire ».

Sur ce point, Christophe Sanglier se veut rassurant. « En tant que billetticien, nous pouvons donner toutes les garanties d’ouverture des données billettique, qui appartiennent déjà aux collectivités. La difficulté serait plutôt de pouvoir extraire ces données pour les mettre à disposition de tiers notamment pour la distribution afin qu’ils puissent les commercialiser sous forme d’un QR Code, ou d’un titre mobile dématérialisé, voire recharger un titre sur une carte physique », indique le responsable de Conduent.

Egalement interrogé sur des questions de souveraineté, Eric Alix indique que les AOM ont l’habitude de gérer des infrastructures de transport collectif, mais qu’avec la LOM, elles vont devoir « brasser » de nouvelles mobilités. « Cela implique de nouvelles responsabilités de régulation pour les AOM, qui vont devoir définir une stratégie et la décliner à travers un écosystème, qui existe ou qui n’existe pas encore, sur leur territoire. Plus il y aura d’acteurs de la mobilité et plus cela nécessitera de la coordination, ce qui multipliera les contrats avec un ou plusieurs acteurs, en allant plus ou moins loin avec chaque acteur mais en veillant à maintenir une équité entre tous », estime le patron de RATP Smart Systems.

Si une AOM souhaite lancer une application MaaS, elle aura besoin de créer une plateforme ainsi que des offres, tout en animant une base client et en faisant de l’acquisition. « On est bien au-delà d’un simple outillage car il faut aussi qu’il y ait de la gouvernance, la gestion d’un écosystème avec des contrats à mettre en place », souligne encore Eric Alix. Les prestataires de services sont là pour les accompagner.

» NOUS AVONS L’AVANTAGE D’AVOIR UN TEMPS D’AVANCE GRÂCE À LA LOM. D’AILLEURS, LA COMMISSION EUROPÉENNE NOUS SRUCTE DE PRÈS. » Alexandre Cabanis

Le défi de la confidentialité

Comment garantir la confidentialité des données usagers ? Alexandre Cabanis rappelle « qu’on ne part pas de nulle part : la RGPD offre un premier cadre qui devra être affiné dans le domaine transactionnel et billettique, on attend pour cela le décret de l’article 28 de la LOM qui devrait donner des précisions ». Et d’ajouter : « Les données appartiennent aux collectivités. On leur donne les clés pour faire ce qu’elles veulent. On met en place également des dictionnaires pour les récolter et les comprendre, afin d’adapter l’offre en fonction des usages ». Concernant la souveraineté, il évoque l’exemple de la ville de Berlin, qui a choisi d’héberger ses données MaaS chez un hébergeur américain, malgré le fait que le Cloud Act oblige potentiellement tout fournisseur américain à transmettre les données qu’il héberge à son gouvernement sur demande. « Les Allemands sont pourtant les fers de lance en Europe pour pourfendre le Cloud Act américain. Mais Berlin a préféré arbitrer en faveur de la qualité de service, quitte à tirer un trait sur sa souveraineté. » Il y a donc un arbitrage à effectuer.

D’autres soucis peuvent aussi se poser, cette fois-ci en matière de sécurisation des données. « Les incendies récents à Strasbourg chez l’hébergeur OVH ont eu des impacts directs dans le secteur en matière de continuité de services (billettique, remontées de données). Ubitransport n’a pas été concerné mais certains concurrents l’ont été durement. Cet événement a permis un réveil salutaire, qui a enclenché toute une série de garanties en matière de plan de continuité. »

» PEUT-ÊTRE POURRA-T-ON ALLER JUSQU’À OFFRIR UN TÉLÉPHONE, CERTAINS Y ONT PENSÉ. ON RECEVRAIT UN SMARTPHONE DANS UNE AGENCE DE MOBILITÉ, C’EST UNE SOLUTION POSSIBLE. » Christophe Sanglier

La risque de la fracture numérique

Dans un monde idéal, tous les utilisateurs de transport se serviraient de leur téléphone pour se renseigner sur les possibilités de trajets, puis pour payer leurs déplacements en s’informant, en temps réel, du moindre aléa.

Mais cela reste un vœu pieux car il faut tenir compte de la fracture numérique et ne laisser personne au bord du chemin. « Nous avons effectivement proposé ce type de service sur Dijon avec Divia Mobilités. C’est très fluide pour ceux qui ont la maîtrise de ces applications mais je suis aussi président de l’association des maires et banlieues de France, et je sais bien que tous les usagers n’ont pas forcément de smartphones et, s’ils en ont un, ne s’en servent pas forcément pour rechercher des horaires et se déplacer », souligne Thierry Falconnet. L’élu explique qu’il y a encore 5 à 7 % de ventes à bord sur Dijon Métropole, avec une population « très loin » des offres sur mobile, et qui n’est pas seulement constituée de voyageurs occasionnels. « Il ne faut pas oublier les voyageurs captifs de la mobilité. Dans le quartier de politique de la ville d’intérêt national de Chenôve, on compte moins d’un véhicule par ménage contre trois dans les quartiers les plus riches. C’est donc une population qui dépend des transports en commun pour aller au travail et faire des démarches à la CPAM. Ce n’est pas une mince question pour ces populations toujours laissées pour compte dans les grands mouvements de progrès techniques. »

Même tonalité du côté de Philippe Vappereau : « Le smartphone reste au cœur de la mobilité, mais le fait d’avoir un smartphone ne garantit pas l’utilisation d’applications. Si l’on regarde la répartition du parc, on compte 80 % de smartphones Android et 20 % de smartphone IOS (Apple), mais au niveau des usages d’applications, c’est du 50-50. Donc une majorité d’utilisateurs d’Android n’utilise jamais les applications de son téléphone ».

« Attention aux angles morts ! », prévient aussi François Mottet. « Il ne faut pas oublier les usagers occasionnels qui ont besoin de tickets, il faut savoir rester pragmatique ». Et d’évoquer des solutions qui complètent les applications mobiles, comme l’open payment, et, pour les réfractaires à la carte bancaire, l’installation de kiosques multiservices. « Flowbird en dispose de 300 000 à travers le monde. C’est plus qu’un parcmètre. Cela permet d’acheter des titres de transport ou de stationnement, de louer (ou recharger) des véhicules électriques et des vélos. Ces kiosques font également office de bornes de taxi. »

Christophe Sanglier acquiesce. « On constate une inertie phénoménale car on n’a jamais vu autant d’appels d’offres pour des systèmes conventionnels, avec le renouvellement de machines physiques pour avoir des points de rencontre avec des personnes, et ceci partout dans le monde. Peut-être pourra-t-on aller jusqu’à offrir un téléphone, certains y ont pensé. On recevrait un smartphone dans une agence de mobilité, c’est une solution possible », avance-t-il.

Pour Eric Alix, il existe de multiples façons pour ne laisser personne de côté. « L’une de nos pistes de travail consiste à faire un lien entre le MaaS numérique et le MaaS physique. Nous disposons de beaucoup d’agents en stations qui peuvent aider les voyageurs et les guider. C’est un nouveau métier : il faut aller chercher les clients car le MaaS permet avant tout de gérer le problème de congestion dans les villes, grâce à la combinaison du transport en commun et des autres modes pour le premier et le dernier kilomètre. »

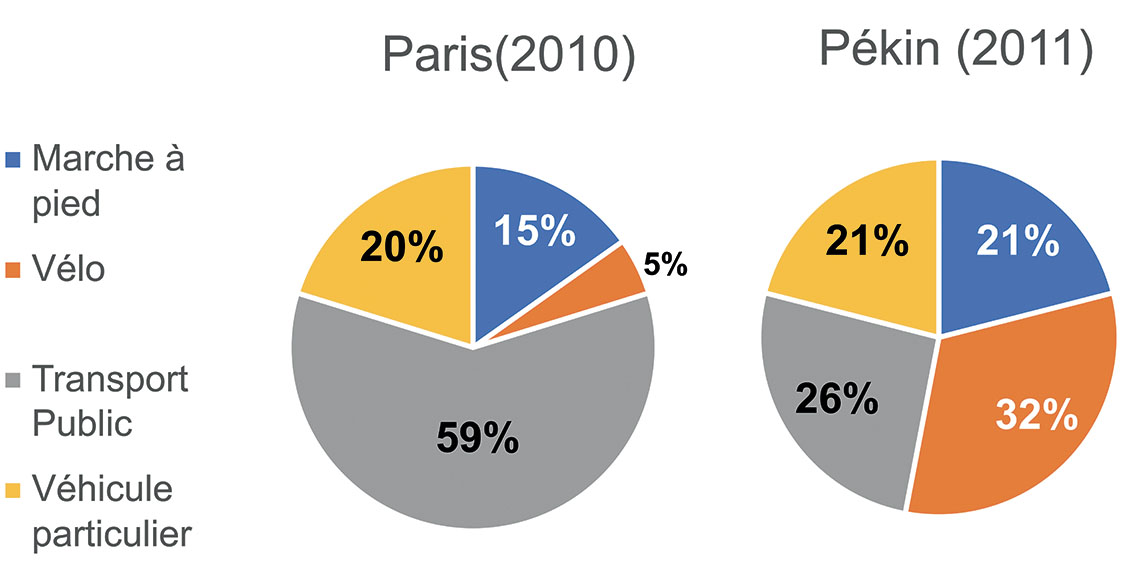

Mieux vaut, en effet, ne pas oublier la finalité du MaaS qui vise avant tout à limiter l’usage de la voiture, surtout quand il n’y a qu’une seule

personne à bord. « Ce qu’on ne souhaite surtout pas favoriser, c’est l’autosolisme », lance Thierry Falconnet. « Sur Dijon, on compte 37 000 véhicules qui entrent et sortent chaque jour dans la métropole, avec, en corollaire, la pollution et des engorgements sur les points d’entrée. C’est l’une des conséquences de la crise de la Covid. On s’en rend compte notamment avec la part des recettes du stationnement en voirie qui augmente. On a vécu une année exceptionnelle en 2019 avec l’augmentation de la part du transport en commun et des mobilités actives, grâce à des opérations comme « Dijon sans ma voiture » qui montaient en puissance. Et puis, la crise sanitaire est arrivée. Il va falloir regagner des parts modales », explique-t-il.

» CELA NOUS DIFFÉRENCIE PAR RAPPORT À D’AUTRES OPÉRATEURS DU PRIVÉ QUI VONT CHERCHER À PRIVILÉGIER CERTAINS SERVICES AU DÉTRIMENT DES AUTRES. » François Mottet

La multiplicité des choix

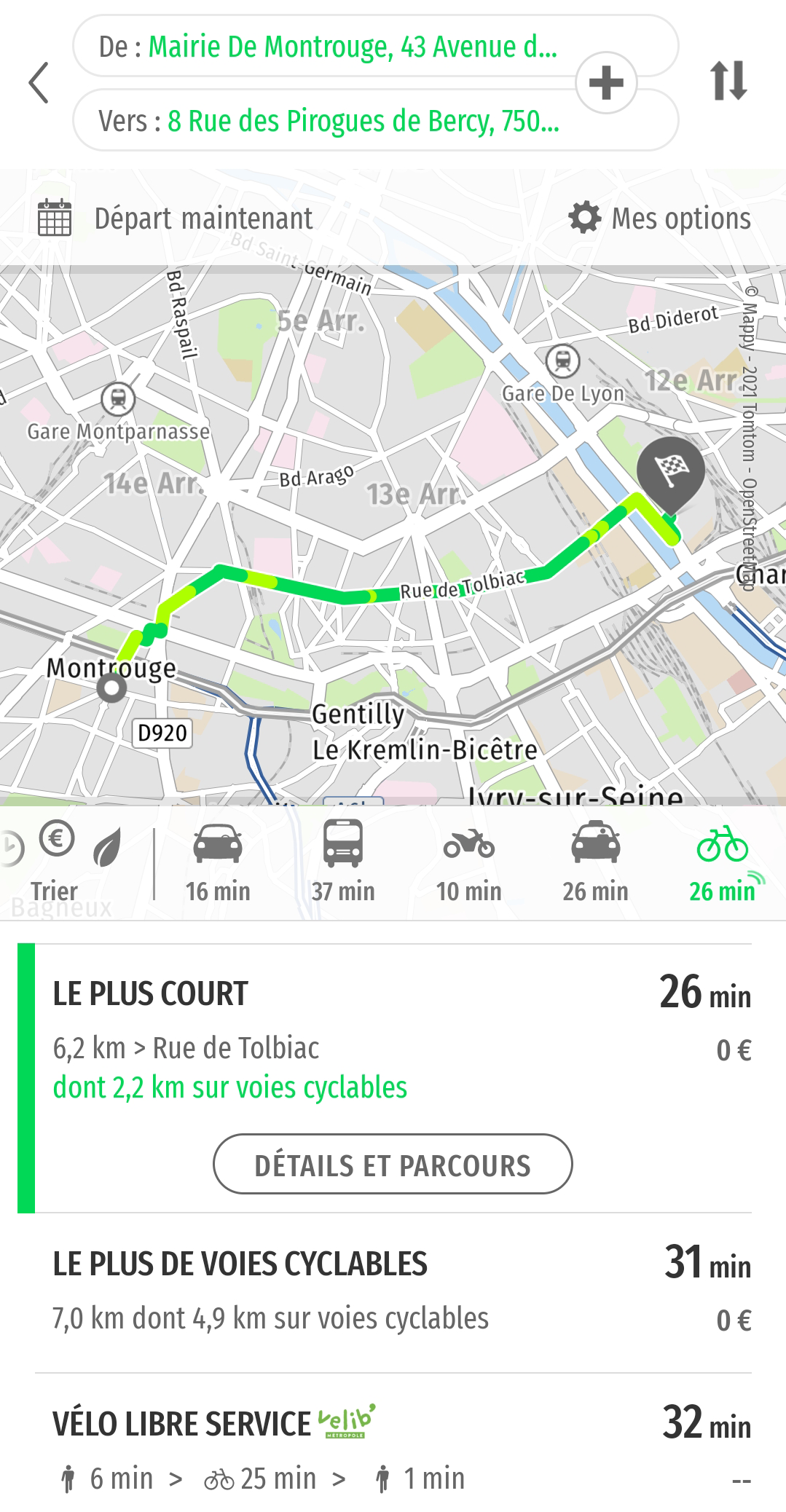

La multiplicité des choix de transport sera, en partie, gérée par des algorithmes capables de faire correspondre les choix individuels aux impératifs dictés par les aléas du moment et les orientations transport définies par les collectivités. Mais peut-on faire confiance à des prestataires privés ? « On doit être garant de l’intérêt collectif », affirme François Mottet. « Uber ne se soucie pas de faire passer les voitures devant une école à 11 h 30 du matin. Alors que quand on gère les mobilités d’une collectivité via un partenariat public-privé, on cherche à limiter les passages devant les écoles entre 11 heures et midi en mettant en place des algorithmes d’intérêt collectif, qui vont pousser telle mobilité en fonction de l’heure, ou pousser pour une mobilité plus verte avec des modes doux, en fonction de la météo et de la préférence des utilisateurs, comme le choix du vélo », précise-t-il.

Pour gérer la complexité des choix de voyages sans dépendre d’un géant du calcul d’itinéraires, la RATP a ainsi racheté Mappy, troisième application de mobilité derrière Google et Waze comme se plaît à le rappeler Eric Alix. Ce rachat permet aussi de s’adresser aux 12 millions de visiteurs qui utilisent l’application chaque mois, dont 80 % le font pour des trajets en voiture : « A Paris on aura des quartiers qui seront réservés aux vélos et sans voiture à certains moments. Il faudra encourager le fait que l’automobiliste se rapproche du centre-ville mais n’y rentre pas et se gare dans un parking relais. On pourra proposer des trajets alternatifs à la voiture, ou du covoiturage pour partager un véhicule, ou bien encore suggérer un trajet en voiture à un utilisateur de transport en commun qui souhaite gagner du temps », détaille-t-il. Mais pour bien réussir, il n’y a pas de secret. « Il faudra maîtriser parfaitement la data, avec deux choses à concilier, d’abord la personnalisation des besoins individuels, la préférence des modes et aussi la suggestion liée à l’étude du comportement individuel. Mais on devra aussi s’accorder avec la politique de mobilité qui ne doit pas être trop rigide pour 80 000 ou 500 000 personnes, sinon cela risque de ne pas fonctionner. » Pour ces raisons, RATP Smart Systems a créé son propre Data Lab, « avec pas mal de datas scientists pour travailler sur ces sujets. Ce sera via l’appli Mappy et RATP et aussi dans les applis qu’on proposera en marque blanche ».

Le recours à la personnalisation des trajets signifie-t-il le glas de l’abonnement forfaitaire ? C’est l’une des tendances remarquée par Calypso. « Beaucoup d’AOM développent le « pay as you go ». On le voit en Ile-de-France notamment. Il s’agit de proposer le meilleur tarif quelle que soit la consommation de transport et cela en couvrant tous les usages. Cette tendance se développera d’autant plus après la pandémie car les gens ne seront plus enclins à payer pour un abonnement forfaitaire de transport en commun. Ils préféreront un paiement à l’usage entre le transport public et les nouvelles mobilités. On ne pourra plus les enfermer dans des schémas tarifaires », estime Philippe Vappereau.

Les dangers côté Gafa

Google, Apple ou Uber deviendront-ils les premiers vendeurs de billets de transports en France ? Les craintes sont légitimes qu’il s’agisse de pertes de données clientèles ou bien de pertes financières. Les Gafa risquent de profiter de l’ouverture de données sans participer au financement des infrastructures, s’inquiète-t-on à Dijon. « Leur métier c’est de maîtriser la donnée, mais qui va payer pour les infrastructures ? Dijon Métropole a installé 20 km de tramway (une dépense de 400 millions), et mis en place une solution d’open payment grâce à un partenariat public-privé, une solution originale à laquelle la collectivité, et donc l’usager et le contribuable, ont très largement contribué. Voir des entreprises privées s’emparer de tous ces investissements sans nécessairement des contreparties c’est une vraie question par rapport à l’argent public », souligne Thierry Falconnet. Une interrogation partagée par François Mottet : « un des points positifs de la LOM, c’est l’explosion des canaux de vente. Les Gafa pourraient avoir un certain intérêt à vendre des titres, mais comment va s’effectuer le partage des données générées ? Cela peut être dangereux si elles ne sont pas communiquées ». Selon lui, la situation sera différente selon la taille de l’agglomérations. Google pourrait se positionner à l’échelon national en se concentrant sur les plus grosses villes et proposer des billets unitaires sans tenir compte des situations particulières et leurs innombrables réductions tarifaires. « Google ne va pas s’amuser à les gérer. »

Alexandre Cabanis se veut pragmatique : il ne faudra pas craindre les plateformes si elles se contentent de vendre de titres sans opérabilité : « Dans ce cas, cela fera pschitt, mais si elles proposent un véritable parcours d’un point A à point B, cela sera très différent ».

Eric Alix estime que tout dépendra du niveau d’intégration des MaaS. « Il y a les niveaux 1 et 2 – l’information voyageurs et la vente du titre –, pour lesquels la LOM impose l’ouverture de la vente de titres. Mais il y a aussi des modèles plus ambitieux, le niveau 3 avec une logique de forfait et enfin le niveau 4, le Graal du Maas, qui consiste à combiner les titres. Si le marché du transport reste sur les niveaux 1 et 2, les gros acteurs de la mobilité risquent de prendre une bonne partie des ventes. Le salut viendra d’une intégration beaucoup plus forte en termes d’offres billettique avec la proposition de nouveaux services comme le vélo, la trottinette ou le parking. »

Mais attention, il ne faudrait pas que la part la plus « lucrative » (les niveaux 1 et 2) soit utilisée par les grands opérateurs, et que la gestion des niveaux 3 et 4 soit soutenu uniquement par les AOM, alerte Thierry Falconnet : « il faut éviter une offre à deux vitesses avec tous les investissements soutenus par les AOM tandis que le bénéfice irait uniquement aux gros opérateurs privés ». Pourtant, certaines petites agglomérations, jusqu’à 300 000 habitants, trouvent à l’inverse qu’elles ont plus à gagner à faire distribuer leurs titres par des tiers, soutient Christophe Sanglier : « cela représente des nouvelles opportunités de distribution, qui s’avèrent supérieures au risque de voir capter la maîtrise nominative de leurs clients », objecte-t-il.

Les collectivités doivent donc apprendre à s’approprier le MaaS, un marché en plein devenir et dont le business model n’est pas encore établi. « Les premiers projets mis en place en Scandinavie ne sont pas rentables. La collectivité n’est pas forcément en mesure de payer le service en totalité alors qu’elle a d’autres arbitrages à faire », rappelle Christophe Sanglier. Pour François Mottet, les AOM devront veiller à toujours donner la priorité à l’intérêt collectif tandis qu’Alexandre Cabanis estime que « l’un des enjeux pour les AOM sera de pouvoir trouver les meilleurs acteurs, capables de travailler collectivement ». Pour Philippe Vappereau, il reste encore beaucoup de questions sur la LOM, en particulier celles qui touchent à la gouvernance : « Il faut trouver un dialogue entre le public et le privé, aux objectifs différents, ce qui est loin d’être simple ». D’où ce mot de conclusion formulé par Eric Alix et largement partagé : « l’AOM a pour rôle de créer un écosystème et de le rendre vivant sur son territoire ».

Grégoire Hamon