Dans le cadre d'un rapport qui sera présenté le 11 février, la Cour des Comptes s'apprête à recommander de réduire le nombre de trains d’équilibre du territoire (TET), d’en transformer certains en TER et de mettre des cars à la place des trains sur certaines liaisons très déficitaires

Dans le rapport (1), que Ville, Rail & Transport s’est procuré,… les auteurs mettent à plat la situation inquiétante de ces trains déficitaires que ni la SNCF ni l’Etat n’ont réussi à redynamiser. Ils taclent avec sévérité la « réforme en trompe l’œil » de 2010. Cette année-là, en effet, l’Etat est devenu l’autorité organisatrice des trains d’équilibre du territoire et a passé une convention avec la SNCF pour qu’elle les exploite.

Pour la Cour des Comptes, la nouvelle organisation mise en place en 2010 « n’a pas changé grand-chose ». Jusqu’à cette date, c’était la SNCF qui finançait ces trains déficitaires en ponctionnant une partie des recettes des lignes à grande vitesse, alors florissantes. Depuis, c’est toujours la SNCF qui finance, pour l'essentiel, mais via un habillage comptable habile qui consiste à lui faire payer des taxes ferroviaires servant elles-mêmes à alimenter un compte affecté au financement des TET. Autrement dit, la SNCF reprend d’une main ce qu’elle donne de l’autre. « Le dispositif ne répond pas aux objectifs fixés. Il est même caricatural en matière d’incitation à la qualité de service», commente le rapport.

En 2014, le déficit s’est élevé à 309 millions. Il était de 210 millions en 2011. Les pertes s’accroissent tandis que l’activité TGV, censée alimenter le système, est en pleine régression.« Le déficit d’exploitation des TET va représenter un poids de moins en moins supportable pour la SNCF », estime la Cour des Comptes qui affirme que « ce statu quo n’est plus possible ».

Selon elle, la seule solution pour réduire « substantiellement » le déficit des TET ne peut passer que par une réduction de l’offre. « Dans cette perspective, la question devra être posée du maintien de certaines lignes, radiales ou transversales, dont les trains présentent sur certains tronçons des taux de remplissage inférieurs à 30 % et des taux de subventionnement élevés », écrit-elle.

Autre critique formulée, les TET sont un véritable fourre-tout où l’on trouve aussi bien des Corail, des Intercités sans réservation, des Téoz à réservation obligatoire que de poussifs trains de nuit. Le tout exploité sous l’appellation Intercités, représentant aujourd’hui une bonne trentaine de lignes empruntées quotidiennement par quelque 100 000 voyageurs.

Dans ce mélange des genres, les missions peuvent se confondre ou s’imbriquer les unes aux autres. Certains TET, explique la Cour, effectuent en réalité des missions de TER, ou bien deviennent des TER sur certains tronçons, comme c’est le cas par exemple sur les lignes Paris-Nevers, Paris-Mulhouse ou Hirson-Metz à certaines heures. « Il est en définitive difficile de trouver une logique dans le fait par exemple que Paris-Cambrai et Hirson-Metz sont des lignes TET tandis que Paris-Bar-Le-Duc et Lille-Rouen sont des lignes TER », relève le rapport.

Pour le gardien des finances publiques, « la logique économique pousse à une clarification de l’offre des TET qui devrait être recentrée sur les liaisons de moyenne distance comportant peu d’arrêts intermédiaires et sur un nombre limité de liaisons de longue distance complémentaires à la grande vitesse ». Plus précisément, « il s’agirait, selon la SNCF, de créer une nouvelle offre de transport grandes lignes sur les destinations non desservies par la grande vitesse, avec des trains à réservation obligatoire, et dont l’attractivité commerciale bénéficierait de la mise en service de matériels roulants fournissant un niveau de confort et des services améliorés et une gamme de vitesse atteignant 200 km/h ». Les Sages s’interrogent toutefois sur le coût qu’engendrerait le développement de ce segment particulier, notamment du point de vue du matériel.

Il faudrait, ajoutent-ils, «regrouper au sein des TER les lignes assurant du transport de cabotage, pendulaire ou interrégional, exploitées au profit d’une clientèle locale et requérant un matériel de masse ».

Autres cibles de la rue Cambon : les trains de nuit. « La question spécifique du maintien de l’ensemble des lignes de nuit doit être posée : toutes déficitaires et inégalement justifiées en termes de desserte territoriale, elles sont, pour certaines, très peu fréquentées, tandis que leur activité subit en priorité l’impact des travaux de maintenance du réseau, et que leur matériel roulant nécessitera à échéance rapprochée des investissements élevés de rénovation ».

Enfin, la Cour suggère de recourir dans certains cas à la route. « Le remplacement de certaines dessertes par des liaisons routières moins coûteuses doit au minimum être étudié », à partir d’un bilan socio-économique des lignes les moins fréquentées.

La Cour des Comptes, qui pointe la défaillance de l’Etat qui n’a pas endossé son rôle de stratège, aborde enfin la question du matériel vieillissant, voire obsolescent. Une situation « inquiétante » qui ne pourra être réglée qu’une fois que le champ d’action des TET sera précisément défini.

Les suggestions de la Cour des Comptes, notamment celles de transférer la responsabilité de certains TET aux régions, ne sont pas nouvelles. Il y a quatre ans, la SNCF avait déjà fait une première tentative. Mais elle s’était heurtée à une levée de boucliers de la part des élus locaux.

Cette nouvelle tentative sera-t-elle la bonne ? La Cour des comptes rappelle que des échanges ont eu lieu récemment sur la question de ce transfert aux régions mais qu’à l’été 2004, un groupe de travail mis en place avec l’ARF a été suspendu, faute notamment de parvenir à déterminer les conditions financières d’un transfert. La perspective du redécoupage des régions ne facilite pas non plus les discussions.

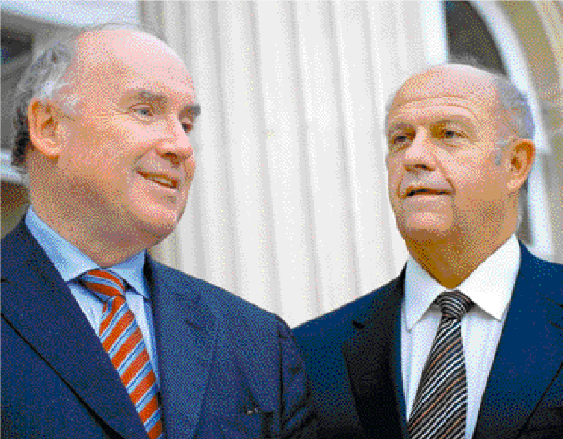

Reste maintenant à attendre les conclusions d’un autre groupe de travail, celles de la nouvelle commission Duron sur l’avenir des TET. Le gouvernement a annoncé qu’il attendrait leur présentation avant de prendre toute décision.

Philippe Duron a déjà récemment présidé une autre commission, la commission Mobilité 21 chargée de hiérarchiser les projets d’infrastructures de transports à réaliser dans les prochaines années. Le point de vue de la commission sur cette question du réseau était précis : elle avait retenu que quatre grandes lignes structurantes TET relèveraient de cette offre et auraient vocation à demeurer sous la responsabilité de l’Etat : Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Caen-Cherbourg et la transversale sud Bordeaux-Marseille-Nice, rappelle la Cour.

Interrogé par Ville, Rail & Transports, le président socialiste de la commission Transports de l’ARF (Association des régions de France), Jacques Auxiette, rappelle qu’un groupe de travail a été mis en place pour représenter les régions face à la commission Duron. « Nous ne sommes pas bornés et sommes prêts à admettre que certains trains peuvent être considérés comme des trains interrégionaux », affime l’élu, également président de la région Pays de la Loire. Mais, ajoute-t-il, « on s’est vite aperçu que ceux qui pilotaient le dispositif n’étaient pas les services du ministère des Transports mais ceux de Bercy. Et que leur seul objectif est que ces trains ne soient financés ni par le budget de la SNCF ni par celui de Bercy. Nous, nous voulons insister aussi sur la nécessité de moderniser les TET dans le cadre d’une politique nationale d’aménagement du territoire. C’est notre responsabilité d’élu au suffrage universel ». Le débat est relancé.

marie-helene.poingt@laviedurail.com

(1) Rapport particulier sur « Les trains d’équilibre du territoire »,

juillet 2014.