Dans le contexte de crise sanitaire, et malgré la reprise, c’est encore l’heure des interrogations pour les opérateurs. Dans quelle mesure les changements de comportements vont-ils perdurer ? Faudra-t-il se réinventer pour s’y adapter ? Les pertes cumulées permettront-elles de maintenir

les investissements en Ile-de-France où le mass transit est une réalité incontournable ? Beaucoup de questions, auxquelles les intervenants ont cherché à répondre lors de la table ronde intitulée « Concilier nouveaux comportements et mass transit », organisée le 7 octobre par VRT avant la cérémonie des Grands Prix de la Région Capitale.

« Nous pensons que 80 % des voyageurs seront de retour d’ici la fin de l’année, puis 90 % l’an prochain. Il faudra patienter jusqu’en 2023 pour que le trafic retrouve un niveau équivalent à celui de 2018, auquel il faudra sans doute déduire 3 % à 6 %, en raison de la pérennisation du télétravail », estime Laurent Probst. Au cours des années suivantes, IDFM espère retrouver une croissance annuelle de 5 %, qui lui permettra de retrouver son niveau de fréquentation de 2019 en… 2025.

» IL FAUDRA PATIENTER JUSQU’EN 2023 POUR QUE LE TRAFIC RETROUVE UN NIVEAU ÉQUIVALENT À CELUI DE 2018, AUQUEL IL FAUDRA SANS DOUTE DÉDUIRE 3 À 6%, EN RAISON DE LA PÉRENNISATION DU TÉLÉTRAVAIL « LAURENT PROBST

Le directeur général d’IDFM précise que le retour à 100 % du trafic ne sera pas forcément synonyme de retour aux trains bondés, car la Région poursuit ses investissements pour mettre en place des trains à étage et des extensions de lignes, comme le prolongement d’Eole.

De même, si le télétravail perdure, cela ne signifie pas forcément moins de mobilités, mais plutôt des mobilités différentes, à d’autres moments, notamment pour des déplacements de loisirs. Mais cela devrait permettre de réduire les pics d’affluence aux heures de pointe et d’offrir de meilleures conditions de voyage.

En Ile-de-France, les habitudes de télétravail semblent déjà installées : la fréquentation des transports publics est revenue à 78 % du mardi au jeudi, elle monte à 80 % les week-ends, tandis qu’elle se limite à 72 % les lundis et vendredis. « 6 % se volatilisent en raison du télétravail », en déduit le DG d’IDFM.

Les différentes restrictions décidées par le gouvernement ont conduit à une chute du trafic. Son soutien s’impose donc pour passer ce cap difficile, selon l’exécutif d’IDFM. « Nous avons accumulé six ans de retard sur les recettes prévues pour les transports en Ile-de-France. Raison pour laquelle nous avons demandé l’aide de l’Etat », justifie Laurent Probst qui annonce qu’IDFM va continuer à chercher à réduire les coûts.

Il compte aussi sur la mise en concurrence des liaisons ferrées, des lignes de bus et du Grand Paris Express pour améliorer la qualité de service et réaliser des économies.

A condition de prévenir le risque social, comme le montre le mouvement social alors en cours au moment de cette conférence, perturbant des dépôts de bus exploités par Transdev. Un conflit lié à l’ouverture à la concurrence des bus Optile.

Laurent Probst tente de rassurer : « Nous avons besoin de tous les conducteurs, il n’y aura pas de suppression de postes, mais il faut leur proposer des conditions de travail qui les satisfassent. » C’est pourquoi, dans le cadre de ses appels d’offres, IDFM sera attentive au fait que les opérateurs mènent un dialogue social constructif, assure-t-il. « La mise en concurrence est un défi, mais j’ai confiance dans les opérateurs franciliens, qui sont parmi les meilleurs au monde, pour que cela marche bien et que cela permette d’avoir, à l’horizon 2030-2035, le plus grand, le meilleur et le plus performant réseau de transport du monde, sur lequel nous aurons réalisé le plus grand renouvellement de matériel roulant au monde. »

Situation encore mouvante

« Nous sommes encore dans une période transitoire et dans une situation mouvante. Il convient donc d’être très prudent, car les choses bougent vite. » L’observatoire Keoscopie, qui sonde les Français tous les trois mois, montre des variations importantes d’un mois sur l’autre. « A la question : est-ce que votre façon de vous déplacer à la sortie de la crise va se modifier, une majorité des personnes interrogées disait oui en octobre dernier, tandis qu’à l’entrée de l’été ce n’était déjà plus le cas. On avait perdu 15 points », rapporte, à titre d’exemple, Annelise Avril.

» IL SUFFIRAIT QUE 10 % DES VOYAGEURS DÉCALENT LEUR DÉPART POUR QUE CEUX QUI VOYAGNET AUX HEURES D’HYPERPOINTE RETROUVENT DU CONFORT « ANNELISE AVRIL

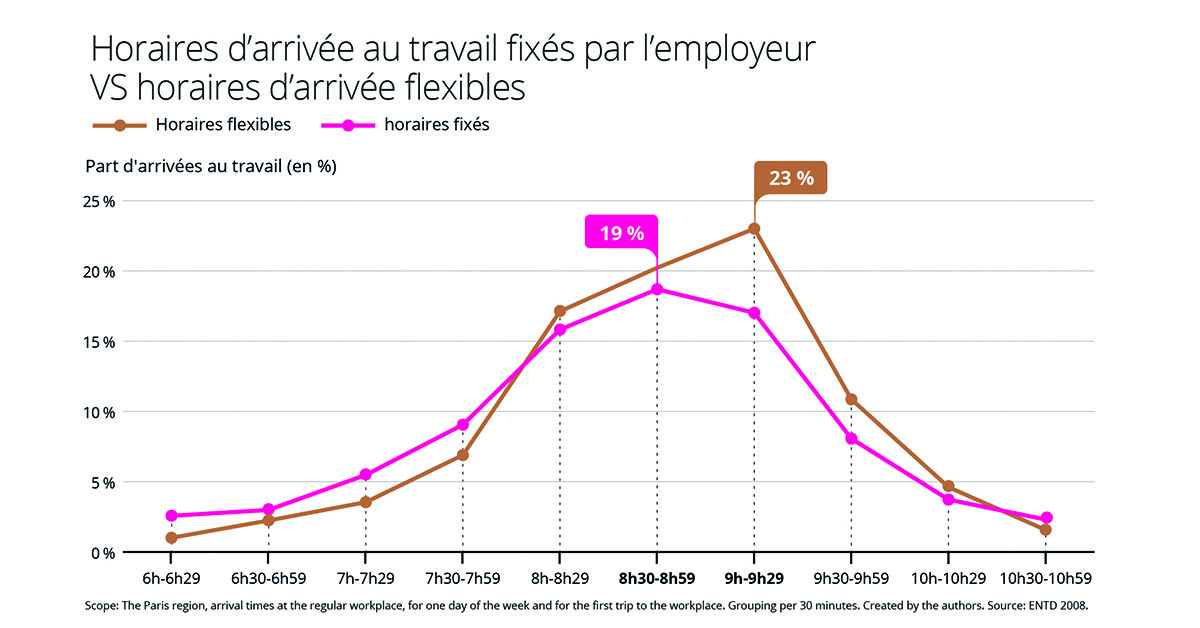

Pour ne pas se contenter de déclaratif, Keolis utilise aussi des outils pour suivre les déplacements réels des piétons, cyclistes et transports en commun. « Le retour des voyageurs, qui s’accompagne de celui de la promiscuité dans les transports, est plus ou moins bien vécu », constate Annelise Avril, qui travaille sur un outil permettant de connaître l’affluence en temps réel. 73 % des Franciliens se disent intéressés par cette information, même si seulement 39 % d’entre eux disent avoir déjà décalé leur départ pour voyager à une heure de moindre influence. « Il suffirait que 10 % des voyageurs décalent leur départ pour que ceux qui voyagent aux heures d’hyperpointe retrouvent du confort », assure Annelise Avril.

Le dirigeant constate une grande hétérogénéité de fréquentation selon les territoires. Les voyageurs de la deuxième couronne sont davantage revenus vers les transports publics que ceux du centre de Paris, parce qu’ils en sont plus dépendants. « Sur certaines lignes de Seine-et-Marne, les Franciliens sont revenus à 100 % », commente Alain Pittavino.

» LES PREMIÈRES ENQUÊTES MONTRAIENT UNE FORTE DÉMOBILITÉ ET UN INTÉRÊT POUR CHANGER DE MODE DE TRANSPORT. LA PLUS RÉCENTE MET EN AVANT LE FAIT QU’IL EXISTE ENCORE DES CRAINTES SANITAIRES VIS-À-VIS DES TRANSPORTS OUBLICS, TOUJOURS PERÇUS COMME UN LIEU OÙ L’ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ, CE QUI FREINE LE RETOUR DE CERTAINS VOYAGEURS « ALAIN PITTAVINO

Une enquête réalisée par Transdev a mis en évidence que 18 % des habitants de Seine-Saint-Denis télétravaillaient au moins une journée par semaine, contre 48 % dans les Hauts-de-Seine. Quant au taux de pénétration du vélo, il se réduit au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre de Paris. Alain Pittavino en conclut qu’il faut tenir compte de ces différences pour proposer une offre adaptée à chaque territoire.

Données en temps réel

L’appli « Bonjour RATP » permet aux voyageurs de connaître l’affluence en temps réel. Si l’information est très consultée, elle n’est pas encore un déclencheur de changement, constate Christophe Vacheron. « De plus, une part importante de Français ne peut pas télétravailler, on s’en rend compte sur les réseaux de province revenus à 100 %. »

» UNE PART IMPORTANTE DE FRANÇAIS NE PEUT PAS TÉLÉTRAVAILLER. ON LE VOIT SUR LES RÉSEAUX DE PROVINCE DONT LE TAUX DE FRÉQUENTATION EST REVENU À 100% « CHRISTOPHE VACHERON

En Ile-de-France, quand c’est possible, cela libère une heure, représentant le temps moyen du trajet des Franciliens. Ce temps peut être utilisé pour de nouveaux besoins de déplacements. Si l’on en croit le sociologue Jean Viard, rappelle Christophe Vacheron, 10 % des Français sont en train de changer de vie, les trentenaires souhaitent se rapprocher de la nature et désirent consommer local… RATP Dev en déduit qu’il faut travailler à la « ville du quart d’heure ».

Depuis son arrivée en mars 2020 à la tête de Transilien, Sylvie Charles assiste au déplacement des Franciliens vers la petite, voire la grande couronne, en raison de la rareté et du prix du foncier. Un phénomène qui s’est amplifié ces dernières années, au point que le trafic de certaines lignes a augmenté de 3 % par an et conduit à la saturation de certaines infrastructures. D’où une hyperpointe le matin. Dans ces conditions, le télétravail représente une des solutions, puisque, en Ile-de-France, 45 % des emplois sont « télétravaillables ».

« Plus de travailleurs à distance, c’est moins de voyageurs aux heures de pointe, ce qui permet de faire baisser de 5 à 10 % le trafic en hyperpointe », précise-t-elle.

Essentielle intermodalité

La dirigeante se dit confiante sur les chances d’y parvenir. « Le patronat a intérêt à conserver du télétravail pour réduire le nombre de mètres carrés de bureaux nécessaires », souligne-t‑elle, notant un nouvel état d’esprit chez les DRH. « Ils ont compris que le bien-être au travail ne s’arrête pas à la vie au travail. Qu’il faut aussi penser à l’avant et l’après. »

Si ces télétravailleurs se déplacent moins pour se rendre au bureau, la directrice de Transilien est confiante aussi sur le fait qu’ils continueront à utiliser les transports différemment, à d’autres moments, notamment pour leurs loisirs.

Pour remplir ses trains, elle a pour ambition d’attirer plus de clients en heures creuses, le week-end, surtout des occasionnels.

Dans ce but, ses équipes travaillent notamment sur ce qu’on appelle les premiers et derniers kilomètres. « Plus de 80 % des franciliens sont à moins de 3 km d’une gare. Nous devons leur en faciliter l’accès, en rendant les déplacements vers ces gares plus faciles, notamment en bus ou à vélo. »

» 68% DES EMPLOIS SE SONT CONCENTRÉS CES 20 DERNIÈRES ANNÉES SUR 6% DU TERRITOIRE, DONT PARIS CENTRE ET LA DÉFENSE « SYLVIE CHARLES

Elle souhaite que soit facilité l’accès aux places de stationnement des bicyclettes aux abords des gares pour ceux ne disposant pas de passe Navigo. Et si elle ne conteste pas l’intérêt de réaliser des pistes cyclables le long du RER, elle plaide pour qu’on en construise aussi pour desservir les gares.

Pour faciliter l’usage des transports en commun en jouant sur leur complémentarité, elle a également engagé un travail auprès des agents SNCF afin de les pousser à informer les voyageurs sur les autres modes en leur indiquant les emplacements des arrêts de bus à proximité des gares, les stations de vélo… Elle reconnaît qu’il faudrait mieux harmoniser les horaires pour faciliter les correspondances entre trains et bus.

Les extensions de services à venir (la première tangentielle T13 entre Saint-Cyr et Saint‑Germain mi-2022, le T12 reliant Massy à Epinay-sur-Orge fin 2023) contribueront aussi à l’avenir à faciliter les déplacements de banlieue à banlieue.

Prise en compte du dernier kilomètre

Annelise Avril insiste, elle aussi, sur la nécessité de simplifier le parcours du dernier kilomètre et de faciliter la connexion avec les transports en commun. « Ce n’est pas toujours facile et face à cette complexité, certains voyageurs abandonnent. » Elle mise sur les outils digitaux qui pourront rendre les choses plus simples, mais prévient : « Nous devons aussi assurer une présence humaine et une signalétique adaptée pour mieux connecter les gares et les stations avec la marche, le vélo, le covoiturage ».

Pour faciliter l’accès aux gares de grande couronne, Alain Pittavino table sur le vélo électrique, à condition de pouvoir assurer et sécuriser son stationnement. « C’est un enjeu majeur, si on veut renforcer l’intermodalité et l’attractivité des transports publics », affirme‑t-il, avant d’ajouter qu’il faut aussi garantir les correspondances entre les trains et les bus, en proposant, par l’utilisation des outils digitaux, des bus qui partent, non pas à l’heure, mais au moment où le train arrive.

Pour favoriser les déplacements en transports publics, il propose également de les compléter, notamment en soirée, avec du transport à la demande. Christophe Vacheron croit lui aussi au rôle du transport à la demande pour faire venir de nouveaux voyageurs. « Il faut tester, expérimenter », encourage‑t-il. Et pour lever l’obstacle du dernier kilomètre et ramener les voyageurs vers les transports publics, il plaide pour qu’on facilite et sécurise les connexions au mass transit, en faisant preuve d’agilité et en construisant des pistes cyclables sécurisées.

Valérie Chrzavzez

Un niveau d’offre de transport encore trop bas

Interpellée, Sylvie Charles reconnaît avoir travaillé avec IDFM sur l’adaptation de l’offre à la demande, durant la crise sanitaire, tout en restant attentive aux pointes et à la fréquence, et en garantissant un train toutes les demi-heures. Mais elle assure que le trafic est revenu depuis la rentrée à un niveau proche, en km/train, de ce qu’il était en 2019 et qu’elle continue à travailler pour l’améliorer. « Alléger dessertes et services en gare durant la crise a permis de montrer à l’Etat qu’on était soucieux des finances publiques. Mais il faut à présent que l’Etat tienne compte des pertes survenues et aide IDFM à combler son déficit », plaide la directrice de Transilien.

» LA CRISE S’AGGRAVE PAR LES SURCOÛTS ANNONCÉS, NOTAMMENT CEUX D’EOLE. TOUT CELA ARRIVE DANS UN CONTEXTE OÙ DES PRJETS AVAIENT DÉJÀ ÉTÉ MIS EN ATTENTE « MARC PELISSIER

Les craintes de la Fnaut

Les problèmes financiers inquiètent également la Fnaut, qui a déjà alerté sur le fait qu’une dizaine de projets risquent d’être bloqués en IDF, faute d’argent. « La crise s’aggrave par les surcoûts annoncés, notamment ceux d’Eole. Tout cela arrive dans un contexte où des projets avaient déjà été mis en attente. » Ce qui fait craindre à Marc Pélissier un nouveau Contrat de Plan Etat-Région qui ne servira qu’à payer les surcoûts du précédent, sans pouvoir financer de nouveaux projets. Ce que ne dément pas Alain Probst : « La découverte d’un surcoût énorme pour Eole et ceux d’autres projets vont assécher le prochain CPER. Il existe bien un risque d’avoir un CPER pour rien. »

La mise en concurrence en question

» ON POURRAIT ÉCONOMISER IMMÉDIATEMENT QUATRE MILLIARDS D’EUROS EN RENONÇANT À LA MISE EN CONCURRENCE « JACQUES BAUDRIER

Selon lui, s’obstiner dans cette voie est une erreur qui risque de déstabiliser tout le système. Pour compenser le déficit de recettes, il se dit favorable à une augmentation de la contribution du Versement Mobilité, en créant des zones premium, dans les secteurs les plus denses. Assurant : « Les communistes ont déposé des amendements en ce sens. Si on n’a pas ces recettes, on n’y arrivera pas. »