La réforme ferroviaire est votée. Reste à affronter de sérieuses difficultés. Le modèle TGV est contesté. Quelle consistance, demain, doivent avoir les dessertes ? Quelle répartition entre les TGV, les TER, les TET et les cars ?

Le ferroviaire en difficulté

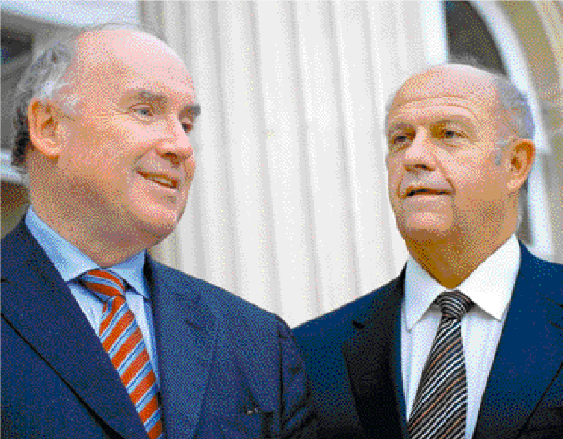

Par Dominique Bussereau

Député UMP de Charente-Maritime, président du conseil général de Charente-Maritime, vice-président du Gart

Depuis l’alternance politique de 2012, notre système ferroviaire et son environnement économique sont mis en danger par des décisions contestables qui seront pour certaines abrogées si une alternance nouvelle survient en 2017.

– Le rapport Mobilité 21 ou rapport Duron : il a proposé de renoncer au Schéma national des infrastructures de transport (Snit) pourtant adopté à la quasi-unanimité par le Parlement. Il condamne ainsi la Normandie, Toulouse, remet en cause nos accords diplomatiques avec l’Espagne et nuit gravement à l’aménagement du territoire.

Il est d’ailleurs de bon ton aujourd’hui, dans la majorité, de condamner les quatre grands chantiers de LGV : Tours – Bordeaux, Le Mans – Rennes, Lorraine – Strasbourg, Nîmes – Montpellier. Mais quelle serait la situation de l’emploi sans ces chantiers ? Que vont devenir les 60 000 futures victimes de licenciements que la Fédération nationale des travaux publics prévoit dans les années proches ?

– La réforme ferroviaire : étatiste, « de gauche » comme l’a qualifiée le Premier ministre Manuel Valls, anticoncurrentielle, antieuropéenne avec des décrets d’application déjà remis en cause par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), elle devra être abrogée pour partie dès 2017.

– L’abandon de l’écotaxe, mettant en œuvre le principe pollueur payeur, permettant le financement des infrastructures autres que la route et le développement des transports de proximité est une faute politique très grave et la victoire d’une démagogie irresponsable et insupportable.

De plus les responsables publics qui ont pris cette décision coupable sont aujourd’hui en situation d’être accusés du grave délit de concussion, pour ne pas percevoir une ressource pourtant votée par le Parlement.

60 000 emplois en moins dans les travaux publics, 10 000 menacés dans l’industrie ferroviaire du fait du quasi-arrêt de commandes de matériel : le bilan est lourd, les perspectives catastrophiques.

Parallèlement, d’autres grands dossiers sont en déshérence :

– Le fret ferroviaire de la SNCF se consume chaque jour comme une bougie chancelante, seuls quelques opérateurs privés émergeant dans la déroute et la politique de report modal étant quasiment abandonnée.

– Les TGV : après les avoir adorés, la SNCF a tendance à les brûler. Pis, elle renâcle à devoir exploiter demain de nouvelles lignes à grande vitesse, préférant il est vrai payer des péages maigrelets sur des voies ferrées construites au XIXe siècle et électrifiées au XXe, que de transporter vite et confortablement les clients du XXIe !

Relayée par la Cour des comptes qui, avec une approche purement comptable dans un rapport marqué par la méconnaissance du système ferroviaire et des nécessités d’aménagement du territoire – à juste titre dénoncé dans ces colonnes en décembre dernier par Jean Sivardière, président de la Fédération nationale des usagers du transport (Fnaut) –, la SNCF prend peur : devant la concurrence du low cost aérien, du covoiturage, bientôt de l’autocar ! Pourquoi ? Parce qu’à part la réussite de Ouigo, elle n’a pas amélioré suffisamment depuis 1981 la qualité de son service à bord et, à quelques rares et remarquables exceptions, transformé ses gares en véritables centres commerciaux attractifs et dégageant des profits.

– Les TER : l’heure de vérité approche. Les Régions renâclent à payer, ne respectent pas leurs engagements d’achat de matériels neufs tandis que les clients sont souvent insatisfaits du service. Dès 2016, aussitôt après les élections régionales, nombreuses seront les nouvelles équipes (quelle que soit leur sensibilité) à décider d’ouvrir leur réseau à la concurrence, de manière expérimentale ou plus globale, et à faire baisser le coût parfois jusqu’à 40 %.

– Les TET : la situation est catastrophique. Les trains de nuit sont à bout de souffle, les lignes transversales comme radiales toutes déficitaires. Sur ce dossier, le Gouvernement a pris le taureau par les cornes et nous travaillons au sein d’une Commission présidée par Philippe Duron, à essayer de proposer des solutions concrètes en termes de financement, de dessertes ou de matériels. J’espère que nous y parviendrons.

Le ferroviaire est-il en difficulté ? Hélas oui, à cause de mauvaises décisions politiques et malgré la qualité des hommes qui s’efforcent malgré tout de le faire fonctionner et de continuer à développer le rail, vaille que vaille.

L’insoutenable vulnérabilité du chemin de fer

Par Gilles Savary

Député PS de la Gironde et ancien vice-président de la commission Transport du Parlement européen

Enfant de la révolution industrielle du XVIIIe siècle pour acheminer du fret lourd, le chemin de fer s’est reconverti avec bonheur au XXe pour accompagner les congés payés et le développement fulgurant de la mobilité des personnes.

Depuis lors, les ménages s’étant largement motorisés, le chemin de fer a une nouvelle fois démenti les augures de son déclin, grâce à la grande vitesse sur longue distance et aux développements des trains express régionaux sous l’impulsion, particulièrement dynamique, d’une décentralisation confortée par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.

Pour autant, son environnement socio-économique s’est spectaculairement modifié depuis les débuts de la crise financière de 2008 :

− adoption par les usagers de stratégies adaptatives à la baisse de leur pouvoir d’achat visant à préserver leur mobilité par le recours à des solutions « low cost » difficilement soutenables pour un mode de transport lourd à coûts fixes considérables ;

− simultanément, la corne d’abondance de l’Etat et des subventions sans limite qui servaient d’ajustements automatiques et insouciants aux investissements malencontreux ou aux déficits d’exploitation, s’est durablement tarie ;

− enfin l’adaptation technologique spectaculaire de l’automobile et de ses motorisations aux défis environnementaux, et plus encore les perspectives ouvertes par les motorisations électriques, souffrent désormais la comparaison avec le chemin de fer sur le plan de l’empreinte écologique.

La conjonction de ces évolutions débouche sur un constat bouleversant : Le train ne dispose plus d’avantage indiscutable que dans l’accès aux centres d’agglomération denses.

Son avenir le plus assuré, mais aussi le plus stimulant, est probablement celui du mass transit, dans une perspective résolument intermodale qui mêlera tout à la fois des considérations de mobilité et d’urbanisme.

Dans tous les autres registres de la mobilité – longue distance grande vitesse, Intercités moyenne distance, TER de rase campagne et fret – il est confronté à de redoutables challenges.

L’exemple de l’Europe du Nord suggère que l’avenir du fret ferroviaire, dans des pays où l’industrie lourde se fait rare, ne peut s’envisager que comme une prestation de service intégrée à des transports multimodaux, routiers et surtout maritimes.

Il est coutumier d’objecter que l’avenir du rail dépend de choix politiques. Autrement dit, de plus de subventions d’investissement et d’exploitation, nonobstant les 13 milliards dont il bénéficie bon an mal an. Et conjointement de toujours plus de taxation de la route qui en acquitte déjà plus de 30 milliards par an.

Mais l’état de nos finances publiques, comme la résistance à l’impôt qui s’est notamment manifestée par le fiasco de l’écotaxe, montrent suffisamment les limites de l’incantation politique.

Comme tout organisme vivant, dans un monde en évolution permanente, c’est par son adaptation aux réalités qui l’entourent (marché, attentes des usagers, nouvelles concurrences…) que le système ferroviaire trouvera son salut.

A cette condition, il restera un grand atout de la France, en matière de mobilité de service public, mais aussi de capacité à exporter son inestimable savoir-faire, auprès des milliards d’êtres humains qui accèdent tout juste à la liberté de mouvement, de par le vaste monde.