Invité le 11 mai au Club VRT, David Belliard défend une vision apaisée de la ville. Son programme ? Avant tout, réduire encore plus la place de la voiture au profit des piétons, des cyclistes et des utilisateurs des transports publics. L’adjoint EELV à la maire de Paris, détaille les grands axes

de son action et ses ambitions – elles sont nombreuses !

Comme dans beaucoup de villes, la crise sanitaire a eu un effet majeur à Paris : l’envolée du vélo. Cela tombe bien, c’est une des priorités affichées par David Belliard. « L’épisode sanitaire a cristallisé des tendances déjà observées depuis des années en boostant l’usage du vélo. Nous avons enregistré une augmentation de plus de 70 % de l’utilisation des pistes cyclables », commente l’ex-candidat EELV à la mairie de Paris, devenu l’adjoint aux Transports dans l’équipe d’Anne Hidalgo.

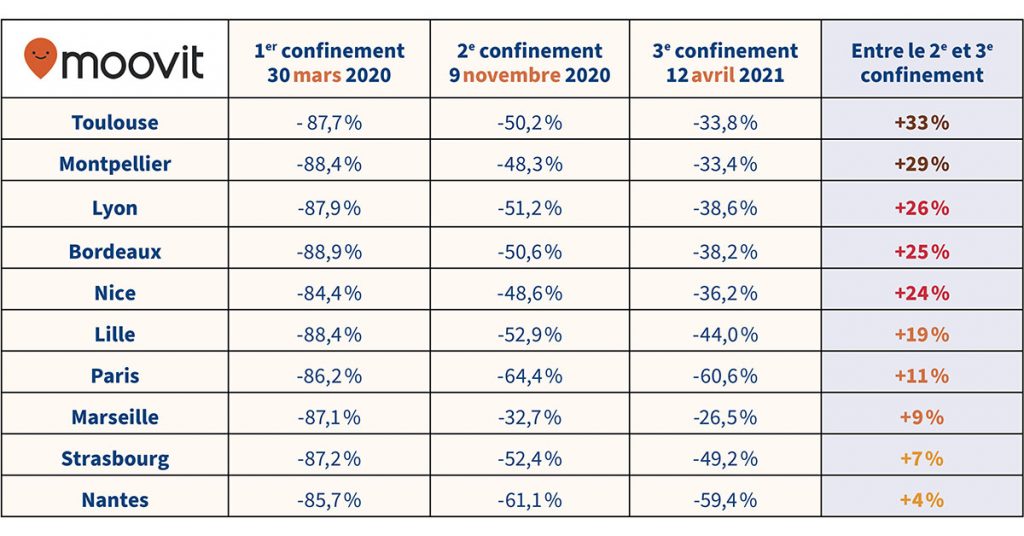

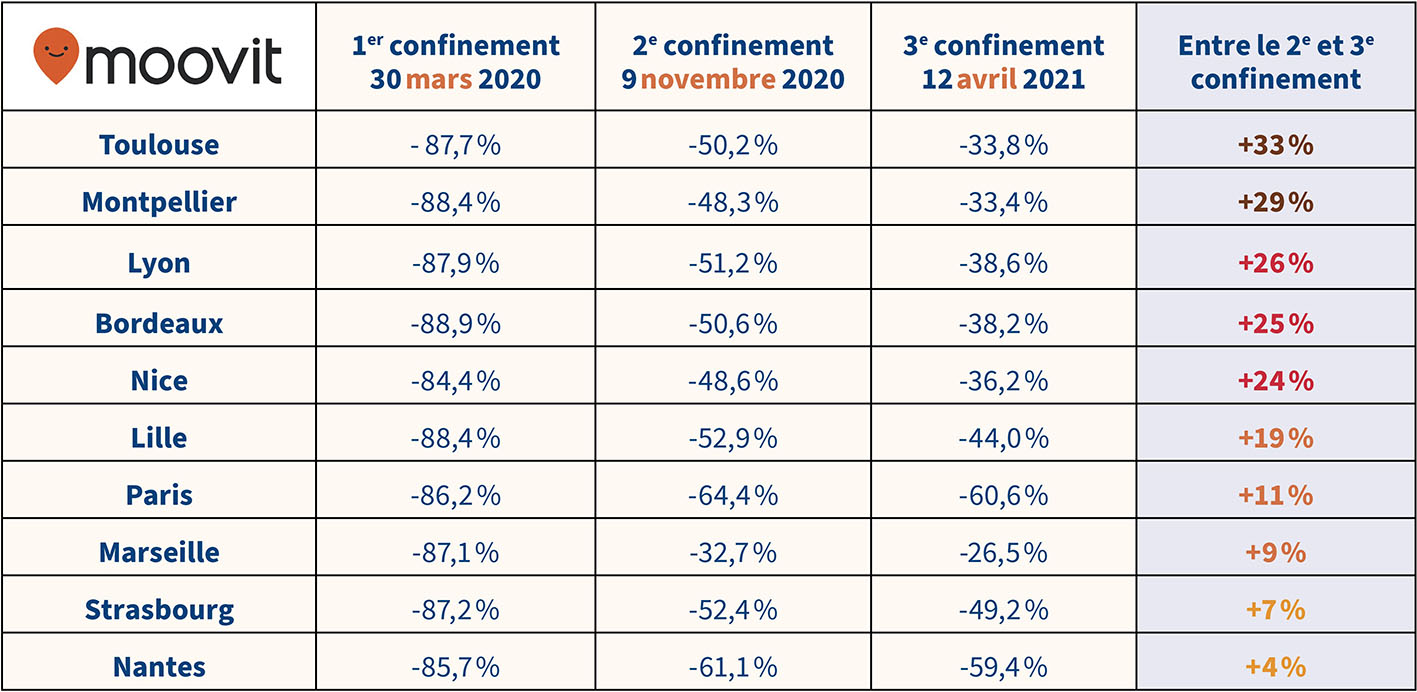

En revanche, la pandémie a suscité une désaffection pour les transports en commun. Le bus, et plus encore le métro, ont perdu 50 % de fréquentation et peinent à retrouver des voyageurs. La question est de savoir si la situation va perdurer, car elle remet en cause leurs modèles économiques. Ile-de-France-Mobilités (IDFM) a affiché plus de 2,2 milliards d’euros de pertes en 2020 et s’attendait à une perte d’un milliard cette année.

Pour réussir le premier déconfinement, Paris s’est lancé dans la réalisation de pistes cyclables provisoires, des réalisations qualifiées « d’urbanisme tactique » par David Belliard. « Nous avons mené des expérimentations en mettant en place des coronapistes avec succès. Mais nous avons aussi commis des erreurs que nous avons corrigées. Nous avons démontré que nous savions faire preuve de pragmatisme », souligne l’élu.

Pérennisation des 60 km de coronapistes

Les 60 km de coronapistes à Paris seront toutes pérennisées d’ici à 2024, annonce l’adjoint d’Anne Hidalgo. « Et j’espère bien que nous en aurons alors construit d’autres », ajoute-t-il.

Le coût de pérennisation de ces pistes est estimé à quelque 70 millions d’euros. « Petit à petit, les lignes jaunes tracées dans l’urgence vont disparaître. Nous allons mettre en place un urbanisme tactique plus qualitatif qui s’intégrera mieux à l’esthétique parisienne. Nous le ferons dans le cadre de la concertation car ces réaménagements réinterrogent l’espace public », souligne l’élu EELV.

La première piste cyclable concernée compte 1,6 km sur l’avenue de la République, entre Parmentier et Père-Lachaise avec une réorganisation de l’espace de livraison. Les travaux commenceront cet été. « Nous allons rendre public le planning des réalisations », précise David Belliard.

S’il entend beaucoup les opposants aux pistes cyclables, il précise que 86 % des cyclistes se disent, eux, satisfaits. C’est pourquoi la mairie va continuer à les développer en les sécurisant. « Si nous souhaitons que davantage de déplacements se fassent à vélo, nous devons avoir un objectif avant tout qualitatif. Nous voulons qu’en 2026, un enfant puisse circuler à bicyclette sans que ses parents aient peur. »

Autre axe de développement pour le vélo : le stationnement. « Nous avons créé une vélo-station à la gare Montparnasse, une autre est prévue gare de Lyon. Nous allons continuer à créer des stations sécurisées, de manière massive, sur l‘ensemble des gares. Pour les nouvelles gares d’Ile-de-France, nous prévoyons 100 000 places de stationnement, parce que si nous voulons augmenter l’usage du vélo, il faut des infrastructures à la hauteur de nos ambitions. » La ville travaille avec la région pour proposer une offre de stationnement à proximité des nœuds multimodaux. La mairie a prévu d’installer des arceaux, pour attacher les bicyclettes, et aide les copropriétés à financer des dispositifs pour attacher les vélos. Elle incite aussi les entreprises à développer des stationnements vélo sécurisés.

» NOUS ALLONS CONTINUER À CRÉER DES VÉLOS-STATIONS SÉCURISÉES, DE MANIÈRE MASSIVE, SUR L’ENSEMBLE DES GARES «

Moins de place pour la voiture

L’ambition de David Belliard est claire : diminuer la place de l’automobile pour transformer la capitale. Un engagement justifié par l’urgence écologique. « L’accélération du dérèglement climatique va multiplier les épisodes de canicule et impacter les habitants des villes très minéralisées. » Et de rappeler que, lors du dernier pic de chaleur, les températures enregistrées au petit matin dans Paris étaient de sept degrés supérieures à celles mesurées 35 km plus loin, dans des zones moins urbanisées, parce que le béton amplifie les îlots de chaleur et qu’en l’absence de végétation, il n’y a pas de rafraîchissement durant la nuit.

Réduire la place de la voiture est aussi un enjeu de santé publique. A Paris, la moitié de la pollution aux microparticules ou au dioxyde d’azote est liée à l’automobile. Ces émissions causent 2 000 décès prématurés par an, sans parler des maladies respiratoires ou cardiovasculaires qu’elles engendrent. C’est pourquoi Paris s’est engagé dans un plan de décarbonisation, avec la sortie du diesel en 2024 et la sortie du thermique en 2030.

Il faut aussi évoquer les nuisances sonores, souvent oubliées, générées par la circulation routière. « Pour ceux qui habitent à proximité du périphérique ou de grands axes routiers, Bruitparif estime que c’est trois ans d’espérance de vie sacrifiés », rappelle David Belliard.

Libération des places de stationnement

D’où de nouvelles aspirations formulées par des citadins en quête d’un environnement plus sain. « Des citadins quittent les centres urbains, pour aller vers des espaces plus apaisés, plus calmes, plus verts, où l’on vit mieux. Les classes moyennes, quittent la capitale pour aller vers des espaces moins urbanisés et moins cher, car Paris est devenu hors de prix. » Ces phénomènes ont été amplifiés par la crise sanitaire et le télétravail. « L’avenir nous dira si c’est un phénomène conjoncturel, qui va s’amplifier, ou structurel, lié à la crise. Mais les temps ont changé. Les Français, et plus particulièrement les Parisiens, ont envie de davantage d’humanité, d’où la nécessité de transformer la ville », poursuit-il. Ce qui nécessite du foncier. Pour en récupérer dans une ville où les parcelles publiques sont rares, la municipalité veut supprimer la moitié des 130 000 places de stationnement de la ville pour les réaffecter à d’autres usages. « L’objectif est de libérer plus de 60 hectares, l’équivalent de près de trois fois la surface des Buttes-Chaumont. »

La disparition de la moitié des places de stationnement va-t-elle priver la ville de recettes ? « Il y a toujours une ambiguïté. Si on augmente le prix du stationnement on nous accuse de prendre les automobilistes pour des vaches à lait. Et quand on diminue les places de parking, on nous reproche d’être de mauvais gestionnaires », s’amuse David Belliard qui précise que la reconquête de l’espace public a été amorcée dès la fin des années 90, sous la mandature de Jean Tiberi. Il ajoute que les propriétaires d’automobiles disposent de 130 000 places de stationnement en surface mais de cinq fois plus en sous-sol. « Le parking résidentiel des 30 % de Parisiens qui ont une voiture, qu’ils n’utilisent qu’une ou deux fois par mois, a toute sa place en sous-sol, sans dégradation du quotidien de leur propriétaire », assure l’élu qui prévoit de réserver en priorité les places en surface pour les personnes à mobilité réduite et les livraisons.

Sur l’espace public libéré (10 m2 environ, la taille moyenne d’une place de stationnement), la mairie pourra agrandir les trottoirs et faciliter la vie des piétons, végétaliser, et réaliser des pistes cyclables. Le modèle de David Belliard, ce sont des villes comme Amsterdam ou Copenhague qui ont mis en place des politiques très volontaristes pour favoriser le développement de la petite reine.

Les Parisiens ont aussi leur mot à dire : ils ont été invités à s’exprimer lors d’états généraux du stationnement organisés au printemps. « Il y a une multiplicité de choses envisageables, comme les terrasses éphémères qui s’y trouvent actuellement, mais aussi l’ajout de bancs, de toilettes publiques, de jeux pour les enfants… nous faisons confiance à leur créativité », commente l’élu.

David Belliard n’est pas anti-voiture, se défend-il. Même si l’automobiliste modèle n’est pas représentatif de la population parisienne : « A Paris, les voitures sont essentiellement utilisées par des hommes plutôt aisés. Et ces véhicules n’assurent que 10 à 13 % des déplacements… », note-t-il.

L’objectif est avant tout de se « battre contre le trafic de transit et l’autosolisme ». D’où l’intention affichée de favoriser les taxis, l’autopartage et d’accompagner la transition de la motorisation pour aller vers des énergies plus vertes, électrique ou au gaz.

Consensus pour transformer le périphérique parisien

Répondant à ceux qui l’accusent de vouloir faire de Paris une forteresse excluant les banlieusards obligés de prendre leur voiture faute de transports publics suffisamment attractifs, l’élu écologiste rappelle d’abord que, contrairement aux idées reçues, la capitale n’est pas une citadelle réservée aux riches. « Il y a beaucoup de personnes en vulnérabilité économique. Dans le 19e arrondissement le taux de pauvreté est de 20 % et il est de 16 % dans le 11e. Il y a dans cette ville, une cohabitation de gens extrêmement riches et d’autres extrêmement pauvres. »

Pour faciliter les liaisons entre Paris et la banlieue, David Belliard travaille à la mise en place de lignes de Vélopolitain, comme celle déjà inaugurée entre Vincennes et La Défense, qui permettront de réaliser à bicyclette les trajets entre la banlieue et Paris. « Avec la région et l’Etat, nous voulons créer des pistes cyclables parallèles aux RER, sur lesquelles il sera possible de circuler dans des conditions optimales de sécurité. »

Autre projet important : la transformation du périphérique pour que ce boulevard ne soit plus une frontière entre la capitale et la banlieue. Cet objectif ferait l’objet d’un large consensus, toutes tendances politiques confondues, affirme-t-il, même si les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes. Du côté de l’Hôtel de Ville, l’idée est d’abaisser la vitesse autorisée à 50 km/h et de réserver une voie à l’autopartage.

» LA TRANSFORMATION DU PÉRIPHÉRIQUE FAIT L’OBJET D’UN LARGE CONSENSUS, TOUTES TENDANCES POLITIQUES CONFONDUES «

A un participant qui lui faisait remarquer que beaucoup d’automobilistes ont lâché leur voiture pour se tourner vers un deux-roues motorisé, engendrant des problèmes de sécurité et de pollution, David Belliard répond qu’il n’a pas quantifié ce phénomène, mais qu’il prévoit de faire rentrer les deux-roues motorisés dans le droit commun. « Actuellement ces véhicules bénéficient d’une politique d’exception, parce qu’ils n’ont besoin que d’un tiers de l’espace d’une voiture. Mais dans une ville où le foncier est précieux, cette politique d’exemption doit prendre fin. » La mairie veut donc leur imposer le respect des espaces de stationnement et les pousser à changer de motorisation, en les aidant à aller vers l’électrique. L’élu a aussi prévu de faire payer le stationnement aux deux-roues motorisés. Il devrait présenter son projet au Conseil de Paris en juillet et s’attend à ce que cela fasse débat. Mais il rappelle que des villes comme Charenton ou Vincennes, l’ont déjà fait. « La mairie de Charenton a proposé un tarif résidentiel de sept euros mensuels, qui a eu pour effet d’inciter de nombreux propriétaires à trouver des solutions pour garer leurs scooters ailleurs que dans la rue. » L’adjoint au maire espère que cela les poussera à basculer vers le vélo électrique.

L’organisation des livraisons fait aussi partie des priorités municipales. L’adjoint au maire pointe l’explosion de l’e-commerce, qui nécessite d’incessantes livraisons de colis avec son lot de nuisances. David Belliard planche sur de nouveaux schémas logistiques. Il souhaite s’affranchir d’un système basé sur un grand entrepôt livrant les centres-villes avec des camions. « On veut utiliser des modes de livraison plus propres, la cyclo-logistique pour le dernier kilomètre, travailler à la reconquête du fluvial pour acheminer des marchandises via les ports… »

Une réflexion est lancée sur la localisation de points de stockage en centre-ville, où les consommateurs pourraient venir chercher leurs commandes à pied ou à vélo. « On peut imaginer des micros hubs, livrés de 18 heures à 20 heures, où les gens viendraient chercher leur colis sur des places dédiées. Dans le 4e arrondissement, on teste de la livraison intelligente avec un système permettant d’indiquer aux livreurs que des places sont disponibles et quand elles ne sont pas utilisées à bon escient. Nous cherchons à nous adapter aux nouveaux usages. Nous envisageons aussi de mettre en place des points de stationnement pour les vélos cargos. Il y a 9 600 places de livraison à Paris. » Reste à en faire bon usage.

Valérie Chrzavzez

Une zone à trafic limitée dans le centre

Le lendemain de son intervention devant le Club VRT, David Belliard a lancé le 12 mai une concertation sur la « zone apaisée de Paris Centre et Saint-Germain ». Cette zone concernera les quatre premiers arrondissements de Paris et la partie de la rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain, dans les 5e, 6e et 7e arrondissements. Cette « zone à trafic limité » (ZTL) a « pour ambition de réduire drastiquement le trafic de transit pour faire la part belle aux piétons, aux vélos et aux transports en commun », a expliqué l’adjoint de la maire également chargé de la Transformation de l’espace public. Ce dispositif est déjà en vigueur dans plusieurs villes de France (Nantes depuis 2012, Grenoble depuis 2017) ou d’Europe, notamment à Milan depuis longtemps. Il permettra de « protéger la santé des parisiens en diminuant la pollution atmosphérique, de réduire l’ambiance sonore de plus de deux décibels », explique un communiqué de la Ville. La concertation devrait s’achever en octobre et la ZTL mise en place dès le premier semestre 2022.

Après les coronapistes, les coronabus !

Paris n’a pas seulement aménagé des coronapistes, ces pistes cyclables provisoires lancées en urgence lors du premier déconfinement. L’Hôtel de Ville a aussi réalisé des « coronabus », a rappelé David Belliard. C’est le cas rue d’Alésia dans le 14e arrondissement où un sens unique a été installé afin de faciliter le passage des bus, a expliqué l’adjoint à la maire chargé des Transports. Ou de la rue de la Chapelle où les automobilistes ne peuvent plus utiliser une partie de la voirie depuis qu’une voie centrale est réservée aux bus, aux vélos et aux seuls véhicules des résidents. Ou encore à Opéra. « L’itinéraire des bus n’est pas modifié mais quand les bus roulent en pleine circulation ou circulent dans des voies un peu étriquées, on aménage une voie dédiée pour fluidifier le trafic. Cela permet d’augmenter de façon très significative la vitesse commerciale et la régularité », indique l’élu EELV. Comme les coronapistes, « ces aménagements ont vocation à être pérennisés », ajoute-t-il.

Bientôt des appels d’offres à Paris pour réguler les scooters électriques en libre-service

David Belliard, l’adjoint à la maire de Paris chargé des transports, a annoncé son intention de lancer des appels d’offres pour réguler le marché des scooters électriques en libre-service.

« Nous souhaitons le même type de délégation que celui que nous avons mis en place pour les opérateurs de trottinettes électriques en libre-service (depuis l’été dernier, trois opérateurs sont autorisés à déployer des trottinettes électriques dans la capitale, dans le cadre de contrats, ndlr) », a-t-il indiqué. Interrogé sur la situation actuelle du marché des scooters électriques, il a estimé qu’actuellement, « il n’y a pas trop de scooters » mais que demain, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs (Lime notamment veut déployer un millier de véhicules), « il va y en avoir beaucoup trop ».

Selon lui, « on reproche souvent aux politiques de ne pas anticiper. On ne pourra pas le faire cette fois-ci. Ce que nous voulons organiser, c’est le stationnement pour que les scooters en libre-service soient garés à des places précises. Nous allons regarder où installer ces places de stationnement ».

Pour un modèle économique sobre

Interrogé sur la transformation des gares, David Belliard constate que la SNCF est dans une logique de péréquation basée sur la rentabilisation des gares parisiennes, lui permettant d’investir dans les petites gares. Mais il critique les projets de transformation des gares en centres commerciaux. « Personnellement, ma position diverge avec celle de la majorité. Le projet de modernisation de la gare du Nord a connu des améliorations que je salue. Mais celui d’Austerlitz présente une densité commerciale extrêmement forte, ramenée au nombre de visiteurs. Je suis de ceux qui soutiennent un modèle économique plus sobre. Construire des grands centres commerciaux en pleine ville je n’y suis pas favorable. »