Le marché des transports urbains chinois est devenu incontournable pour les groupes de transport. L’ancien CEO de Veolia Transport RATP Asia, Daniel Cukierman nous en souligne les caractéristiques. Lire aussi notre dossier Chine

Ville, Rail & Transports. Faut-il s’intéresser à la Chine quand on est un grand transporteur ?

Daniel Cukierman. La Chine est aujourd’hui le plus grand marché mondial de transport. En volume. Pas en valeur, mais elle le sera un jour. Le premier marché en valeur est le Japon, mais il est fermé. Les Japonais disent le contraire. En tout cas, les groupes français n’y sont pas.

La Chine construit aujourd’hui autant de lignes de métro que l’Europe dans la première moitié du XXe siècle. Avec 550 km, Shanghai a le plus long réseau de métro au monde (et prévoit de construire 800 km de tramway, soit presque autant que l’ensemble des lignes existant en France).

Des groupes de transport qui se veulent internationaux doivent se poser la question du marché chinois. Les groupes français ont plusieurs atouts. Ils sont internationalisés, et ils ont un savoir-faire dont la Chine a besoin.

VR&T. Quelles sont les caractéristiques de ce marché ?

D. C. Travailler en Chine, cela prend du temps. Il faut être connu. La conception du business n’est pas la même qu’en France. Il faut prendre des risques ensemble, et cela veut dire investir ensemble. La relation de confiance met du temps à s’établir. Et il y a un côté méditerranéen. Il faut être copain. Il faut se connaître. Et puis, tant qu’on n’a pas eu de crise, on n’est pas implanté. La crise permet de remettre à plat les relations. Il faut donc oublier les habitudes de l’expatriation : on vient pour trois ans, et on change de poste…

Jean-Pascal Tricoire, président de Schneider Electric et président du Comité France Chine, est le seul président d’une entreprise du Cac 40 qui vive en Chine, à Hong Kong. Lui aussi le dit : il faut du temps. Il a commencé à gagner de l’argent au bout de quinze ans.

C’est un vrai sujet. Il n’est pas si simple d’être présent quelques années et de dépenser quelques millions avant d’être vraiment dans le business.

De plus, le cadre contractuel n’est pas clair. Un exemple. Le marché des bus est aux risques et périls. Il faut vivre des recettes… sans être maître du prix du billet, qui est déterminé par les autorités locales.

En 1998, le prix du billet a été fixé à 1 RMB [la monnaie chinoise appelée yuan RenMinBi, ndlr]. À l’époque, c’était un bon prix. Les entreprises de bus de Hong Kong sont alors entrées dans ce marché, mais les prix ont ensuite été bloqués pendant quinze ans.

Vers 2005-2006, les entreprises de transport ont commencé à avoir du mal à équilibrer leurs comptes. On est alors entré dans un système de subventions : une subvention nationale, liée au prix du fuel, et d’autres, locales, qui compensent les tarifs sociaux, et parfois aussi l’achat de véhicules neufs, ou d’autres postes, selon la qualité de la relation. Rien de tout cela n’est contractuel. Le transporteur sait que le billet augmentera un jour, mais il ne sait pas quand. La subvention nationale sur le prix du fuel est en fait une subvention au transport public mais son montant n’est pas connu d’avance. Cela dit, le gouvernement l’a plutôt bien versée.

Il est difficile dans ces conditions de faire un business plan et de convaincre ses actionnaires.

De plus, le transport est considéré comme stratégique, ce qui interdit d’avoir une participation supérieure à 49 % dans une JV [joint-venture, coentreprise, ndlr]. Or, selon les normes IFRS [normes comptables internationales, ndlr], une participation à 49 % ne peut pas être consolidée.

De ce fait, la décision d’aller ou pas sur ce marché va dépendre dans chaque entreprise de la confiance qu’on a dans les managers locaux.

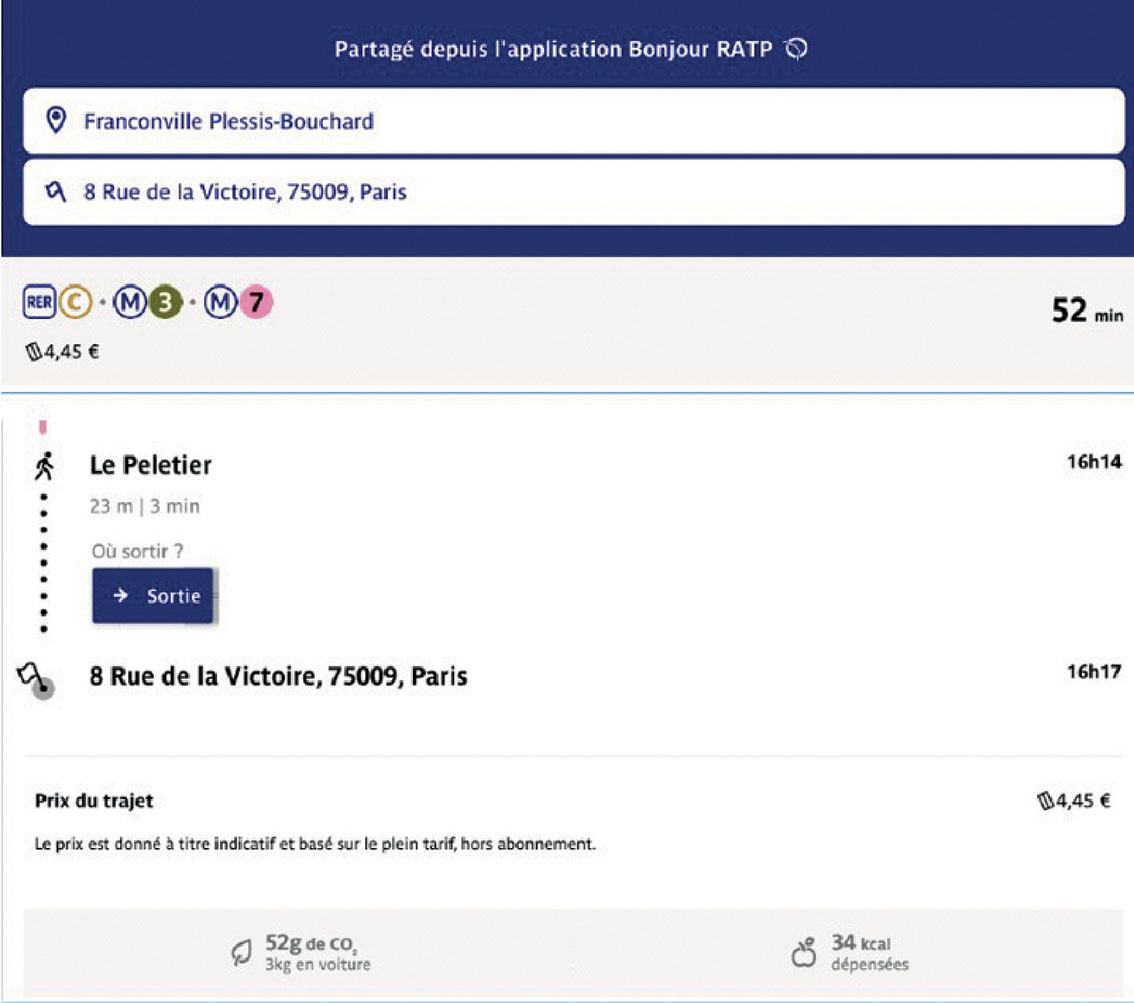

Finalement, en décembre 2014, le prix du billet a augmenté. À Pékin, le bus vient de passer de 1 à 2 RMB, et le ticket de métro de 2 à 3 RMB, à quoi s’ajoute un prix au kilomètre au-delà de 6 km. Depuis, les villes chinoises adoptent ce système.

Le gouvernement a pris le risque de cette forte augmentation. Mais, comme le prix était vraiment bas, on n’entend pas parler de mouvements de protestation. Pendant quelques années les entreprises vont gagner de l’argent.

VR&T. Comment les entreprises étrangères sont-elles arrivées en Chine ?

D. C. Veolia Transport est arrivé début 2006, profitant du fait que Veolia Eau était connu, avait investi et bien géré son secteur. En Chine, big is beautiful. Et nous avions de bonnes références.

À l’époque, dans le transport, le sujet, c’était le métro. La Chine cherchait un opérateur international de référence pour faire du benchmark [de l’évaluation d’entreprises, ndlr]. MTR (Mass Transit Railway), le métro de Hong Kong, est arrivé avant nous. Le modèle économique était compliqué, les villes finançant l’infrastructure, l’opérateur finançant le matériel roulant et les systèmes. Sur une ligne moyenne, à Pékin, la part de l’opérateur revenait à environ 700 millions d’euros sur un total d’un peu plus de 2 milliards. En joint-venture il fallait donc investir 350 millions d’euros, somme que les Français n’avaient pas.

MTR a ainsi remporté la ligne 4 du métro de Pékin. Cela a été une opération très bénéfique. En effet, l’investissement a coûté moins cher que les 700 millions prévus. De plus, les prix du billet avaient été fixés sur la base de 500 000 voyages par jour. L’opérateur avait dit : le prix du billet devra être de 5 RMB pour amortir l’investissement, couvrir les coûts d’exploitation et assurer une marge. C’était un tarif virtuel, le tarif public du métro était de 2 RMB, et les autorités payaient à MTR la différence. Il y a eu en fait beaucoup plus de voyages que prévu, plus d’un million par jour !

Le gouvernement a trouvé que ce modèle était intéressant et ce type de partenariat public-privé a intéressé les municipalités. Il a donc été décliné dans d’autres villes. Veolia a travaillé pour se présenter sur la ligne 1 du métro de Hangzhou, mais là aussi il fallait investir, alors que Veolia s’était positionné comme opérateur… à côté de la plaque. MTR l’a emporté. Peut-être aurions-nous dû bluffer, dire qu’on était investisseur, et trouver après coup un financeur !

Une ligne à Shenzhen a été faite aussi sur ce modèle et MTR a encore gagné.

Maintenant, MTR gère trois lignes de métro à Pékin, va en gérer probablement une deuxième à Hangzhou et en a déjà gagné une deuxième à Shenzhen. Je pense que les Chinois ne cherchent pas aujourd’hui d’autre opérateur étranger.

Mais le marché n’est peut-être pas définitivement fermé. Comme les salaires augmentent vite, les municipalités vont peut-être rouvrir le dossier en s’intéressant aux coûts d’exploitation. Mais, pour quelques années encore, je pense que le marché des métros ne sera pas ouvert. Si jamais les villes veulent l’ouvrir, il sera alors plus simple de faire appel au métro de Shanghai qu’à des étrangers.

VR&T. Quel marché, si le métro reste pour quelque temps fermé ?

D. C. La niche potentielle, c’est le tramway. Les Français en font la promotion. VTRC [ancienne dénomination de la JV RATP Dev Transdev Asia, ndlr] et Alstom pour commencer. Et la joint-venture Ratp Dev Transdev Asia exploite celui de Shenyang.

Les Chinois aiment bien venir en France. Alors, on leur montre le tramway de Paris, Keolis montre le tramway de Bordeaux, Veolia-Transdev montrait le tramway de Nice et maintenant celui de Reims. À Nice, le vice-maire de Shenyang, découvrant le tramway, a téléphoné chez lui de la place Masséna et a dit : « je veux ça chez moi ! » C’était en décembre 2011. Il voulait son tramway pour les Jeux nationaux, qui se tenaient à Shenyang, en septembre 2013. Et il l’a eu (4 lignes, 50 km). C’est vrai, il l’a fait construire dans des zones peu peuplées, avant l’urbanisation… Mais tout de même ! Soit dit en passant, le maire de Nice, Christian Estrosi, n’a pas rendu service aux entreprises françaises en mettant son réseau en régie.

Aujourd’hui, une vague de tramways se développe en Chine, soit dans des quartiers périphériques soit dans des zones urbaines où il n’y a pas assez de monde pour faire un métro. Et une ville qui a un réflexe d’urbanisme, comme Shanghai, va faire un tramway en centre-ville.

Le programme de construction de tramways est énorme. En effet, les villes doivent être au-dessus de certains seuils pour avoir le droit de faire un métro. Il faut avoir plus de 3 millions d’habitants, et tant de millions de recettes fiscales. Près de 40 villes ont ce droit et bien sûr aussi celui de faire un tramway. Pour faire quand même partie des grandes qui ont « du transport par rail », les autres vont faire un tramway. Plusieurs milliers de kilomètres sont prévus et une bonne partie est déjà en construction. C’est une niche pour les Français. Pour les Chinois, le tramway, c’est un peu la France. Pour l’instant, les Chinois ne savent pas exploiter un tram. Ce n’est ni du bus ni du métro. Mais ils apprendront vite.

Mais c’est aussi un marché plus ouvert car, comme il est apparemment moins stratégique qu’un métro, c’est moins grave de le donner à un étranger.

Chacun des trois grands groupes français est un expert en tramway. C’est un créneau qui devrait permettre à ces entreprises de se développer. La JV RATP Dev Transdev Asia a un avantage : elle exploite déjà un tramway avec Shenyang. Keolis en a un autre : son partenariat avec Shentong.

Et puis, la hausse dernièrement intervenue du prix du billet va améliorer pour quelques années l’économie de l’exploitation du transport public en général et donc du tramway.

Propos recueillis par François DUMONT