Légers, sobres, moins chers, recyclables, efficaces, plus lents. Entre vélo et voiture, électriques ou musculaires, la promesse des véhicules intermédiaires est belle, mais tarde à convaincre. Ces drôles d’engins, pas forcément urbains, en sont au stade du projet ou du prototype. Subventionnés par l’Ademe, la bataille du climat passerait aussi par eux. La French tech est sur la ligne de départ.

Après les SUV, bête noire des écologistes, les USV, pour Ultra small vehicles. Petits, légers, musculaires ou à assistance électrique, ils affichent un bilan carbone indiscutable. Et un design qui peut faire sourire. Vélo pliant, allongé, couché, caréné, fuselé, ultra rapide, biporteur, triporteur, vélomobile, vélo-voiture, vélobus, pédalobus, mini-voiture avec pédalier… A l’autre bout du spectre, la voiturette motorisée électrique, avec ou sans permis, qui est en train de devenir un nouveau symbole de la micromobilité. Ces véhicules dits » intermédiaires » sortent tout droit de l’imagination des ingénieurs et nourrissent aujourd’hui les espoirs de PME, équipementiers, acteurs de l’économie circulaire, start-up, et de certains constructeurs automobiles.

Vélos augmentés ou voitures diminuées ? Complément aux 38 millions de voitures en circulation en France, alternative à la deuxième voiture dans les zones périurbaines et rurales ? Dans ces territoires ou l’automobile est reine, ce pourrait même devenir la première voiture des ménages, croient leurs défenseurs. « En revanche, il ne faudrait pas qu’elle remplace le vélo ou la marche ou prenne des parts de marché aux transports collectifs urbains », alerte Aurélien Bigo.

Pour l’heure, en France, le marché de ces véhicules dits « intermédiaires », voire très intermédiaires pour certains, ne démarre pas sur les chapeaux de roues et reste confidentiel. Il est plus dynamique en Allemagne et aux Pays, surtout pour les engins non motorisés. En Chine, où les « low speed electric vehicle » (voitures électriques à vitesse réduite) sont théoriquement interdits mais roulent quand même dans les campagnes, on peut les acheter sur Alibaba.

Des constructeurs automobiles sont déjà dans la place : Peugeot avec son Twizy qui existe depuis dix ans et n’a jamais brillé par le nombre de ventes, mais va devenir le biplace Mobilize Duo avec l’autopartage pour marché cible. Citroën avec sa petite Ami, un cube sur roues commercialisé depuis avril 2020 qui voit les immatriculations augmenté de 47 % en un an en France, selon L’Argus. Ce succès, la marque au chevron le doit notamment aux adolescents dont certains parents sont prêts à débourser 14 000 euros pour ne pas les voir rouler en scooter… L’Ami se conduit en effet dès 14 ans. Copiée en Chine et vendue sur Alibaba, elle a déjà sa version cargo et une série limitée Buggy. Les spécialistes de la voiture sans permis (Ligier et Aixam) sont aussi dans la course et sont passés à la version électrique.

Le secteur de l’automobile a donc flairé le filon, pour preuve le dernier salon de l’Auto avec de nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, mais qui sont plus lourds et vont plus vite, jusqu’à 90 km/h. L’inverse de l’effet recherché puisque les véhicules intermédiaires sont censés alléger le poids des voitures pour une meilleure efficacité énergétique, ralentir la vitesse et la pollution. « Les constructeurs automobiles croient-ils vraiment à ces véhicules ou cherchent-ils à occuper le terrain pour tuer le marché dans l’œuf et ne pas faire de l’ombre à leur produit phare, la voiture électrique ? », s’interroge Frédéric Héran, économiste des transports (lire son interview). « Si on pense le véhicule intermédiaire avec un cerveau de constructeur automobile, immanquablement ça donne une voiture lourde ! », ajoute Gabriel Plassat, cofondateur de La Fabrique des mobilités à l’Agence de transition écologique (Ademe) qui veut être la rampe de lancement des véhicules intermédiaires.

Géo Trouvetou

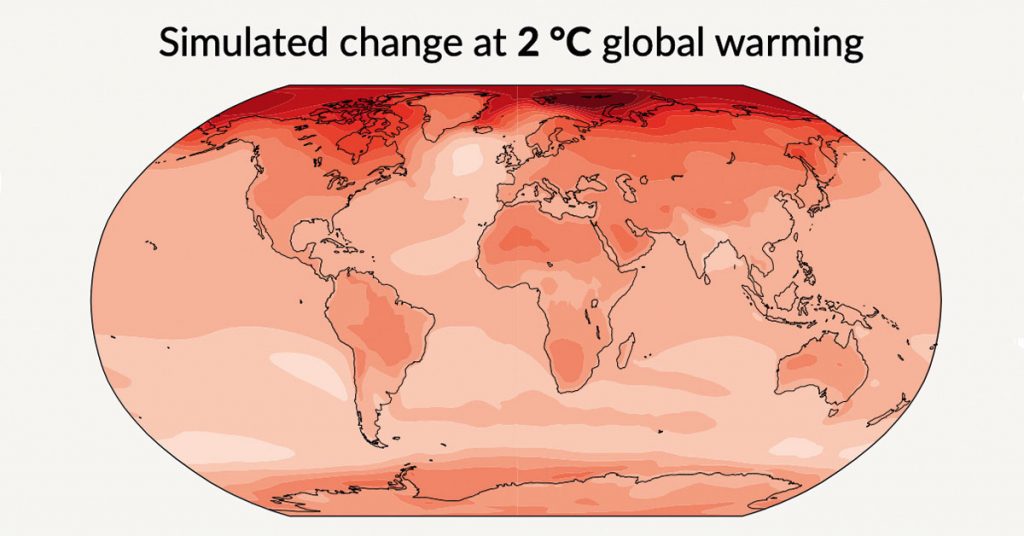

Le gouvernement français subventionne généreusement les projets en raison de leur potentiel pour la transition écologique. Car si 2035 signe la fin de la voiture thermique, sa successeure électrique, gourmande en ressources pour sa fabrication et en électricité pour son usage, ne signifie pas la fin des problèmes. Le passage de la voiture à essence à l’électrique n’a d’intérêt environnemental qu’à condition que les batteries soient de taille et de poids raisonnables.

Les véhicules intermédiaires ont-ils une carte à jouer ? A la faveur de l’Extrême Défi, le programme de l’Ademe pour favoriser l’innovation et la production en France de véhicules intermédiaires et de composants durables (15 millions d’euros de dotation sur trois ans), les idées fusent, les start-up foisonnent, il y a profusion de concepts : une quarantaine. Les Géo Trouvetou de la mobilité durable ont jusqu’au 31 juillet 2023 pour déposer leur dossier de candidature et espérer capter des financements publics. L’Ademe promet d’aider les lauréats ensuite dans leur recherche de financements.

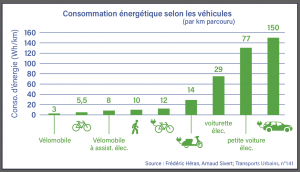

Pourquoi cet intérêt soudain ? Parce que la France est en retard sur le sujet par rapport à ses voisin allemand et néerlandais par exemple. Et parce que si l’on doit limiter l’impact carbone des voitures, rien de tel que de limiter leur masse. Un véhicule intermédiaire pèse moins de 600 kg contre 1,2 tonne pour une berline, 1,5 tonne pour un SUV et deux tonnes pour une familiale électrique. Tout cela pour déplacer un individu de 80 kg en moyenne, seul dans sa voiture ! Un taux de poids mort des voitures de 92 %, calculent deux chercheurs, Arnaud Sivert et Frédéric Héran, dans la revue Transports urbains qui a publié un numéro spécial sur les véhicules intermédiaires en septembre 2022. « Toute augmentation du poids conduit à un cercle vicieux, car il faut en conséquence renforcer la motorisation, la chaîne de traction, les pneus, l’insonorisation, la sécurité active et passive… L’ajout de 100 kg d’équipements conduit en fait à un accroissement du poids de 200 kg », ajoutent-ils.

Plus légers, électriques ou propulsés à la force des mollets, les véhicules intermédiaires comblent le vide entre vélo et auto pour franchir plus facilement les distances du quotidien, affirment leurs défenseurs. Pas forcément en ville où les alternatives à la voiture sont déjà en train de faire leur preuve (vélos, trottinettes, VAE, vélo cargos, monoroues…), mais dans le périurbain, et en zones rurales où les trajets sont plus longs et où la dépendance à la voiture est à son comble.

Extension du domaine du vélo

Maintenant que le vélo a fait les mollets des citadins (en ville, son usage a de nouveau progressé de 12% au premier trimestre 2023, alors qu’il décline ailleurs*), il s’agit de trouver un véhicule de remplacement pour les habitants du périurbain et du rural qui sont dépendants à l’automobile. « L’idée est d’étendre le domaine de pertinence du vélo », résume Aurélien Bigo, chercheur en transition énergétique des transports. Ce qui va du vélo électrique ultra rapide, le Speed pedelec qui atteint 45km/h (interdit sur les pistes cyclables, casque obligatoire) à la mini-voiture électrique sans permis de deux à trois places permettant de transporter des enfants (et des charges.). En passant par des tricycles, quadricycles avec ou sans habitacle, et même les vélobus à pédaliers (12 personnes à bord et qui pédalent !). Électriques ou musculaires.

Les matériaux sont recyclables, les véhicules sont modulables, montables, démontables, reconditionnables. Tous les design sont permis, pas toujours heureux, mais les moyens financiers des acteurs de cette filière naissante ne leur permettent pas de s’offrir un Pininfarina !

Quant au prix, une voiturette électrique coûte quatre fois moins cher qu’une voiture électrique, jusqu’à dix fois moins cher pour un vélo à assistance électrique, un tricycle, ou vélomobile.

L’espoir des apprentis sorciers de la mobilité légère est de booster la catégorie des quadricycles. Se posera immanquablement le problème de cohabitation sur les routes. « Elle fait partie des grandes questions à traiter à l’avenir. Notamment parce qu’il y a des incohérences actuellement, et parce que ce sera une condition majeure de sécurité routière et d’un développement vertueux de ces véhicules. Pour l’instant, ceux qui sont dans la catégorie vélos ont droit aux pistes cyclables (VAE, cargos, vélomobiles), mais pas les voiturettes ou encore les speed-pedelecs (qui sont légalement des cyclomoteurs bien qu’ils ressemblent beaucoup à des VA). Il y a parfois des zones de flou entre certains véhicules, c’est un domaine en forte évolution et les réglementations seront donc très probablement amenées à évoluer aussi », évoque Aurélien Bigo.

Efficacité énergétique

« Par rapport à la voiture électrique, l’impact carbone est trois fois moins important pour un quadricycle électrique (type Renault Twizy), quasiment dix fois moins important pour le vélomobile ou le vélo à assistance électrique, et quasiment vingt fois moins impactant par kilomètre parcouru pour le vélo classique », insiste le chercheur en transition énergétique des transports dans un article publié sur le site Bon Pote. Si les véhicules électriques sont beaucoup moins polluants à l’usage, leur fabrication est très émettrice de carbone et soulève la question de l’épuisement des ressources, les minerais rares pour fabriquer les batteries. Comme de nombreux experts, le chercheur recommande de privilégier des modèles de petite taille. Et demain, des intermédiaires.

Consommation énergétique des différents véhicules

Ils sont encore en germe, certaines start-up mettent la gomme pour les lancer rapidement sur les routes, sans attendre l’argent public de l’Ademe. A l’image de la française Kate, qui a racheté Nosmoke (elle produit une sorte de mini Moke revisitée et électrique) et a récemment levé sept millions d’euros pour développer sa K, qui sera dévoilée à l’été 2023. La start-up des Deux-Sèvres qui produit 200 mini-voitures par an vise les 200 par jour avec des moteurs électriques made in France (Valéo). Ce sera d’ailleurs la condition pour prétendre au bonus écologique. Le coup de pouce financier gouvernemental ne subventionnant plus les véhicules avec des véhicules et des batteries non produites en France. Il est aujourd’hui de quelques centaines d’euros pour un VAE, 900 euros pour un quadricycle électrique, contre 5 000 euros pour une voiture électrique. Plus c’est lourd, plus c’est subventionné

Le sort des quadricycles légers pourrait évoluer. Un comité interministériel devait être installé prochainement pour étudier leur cas : intégration dans le programme de leasing social à 100 euros, les autoriser à circuler sur certaines voies rapides et dans les ZFE, bonus conditionné à un label d’écoconception. Toute la difficulté pour la filière naissante sera de ne pas se faire doubler par la filière automobile, déjà bien rodée, et qui pousse des voiturettes électriques lourdes. « Les chances de succès des véhicules intermédiaires sont faibles, mais ça vaut le coup d’essayer », estime un observateur du secteur.

Nathalie Arensonas

Retrouvez l’intégralité du dossier dans Ville, Rail & Transports (juin 2023) : ici