Challengés par le représentant des usagers des transports Bruno Gazeau, et par l’expert en économie des transports Arnaud Aymé, les porte-paroles de sept candidats à l’élection présidentielle ont défendu les promesses de leurs candidats le 15 mars, devant le Club Ville, Rail & transports. La relance du ferroviaire fait l’unanimité, l’ouverture à la concurrence creuse les écarts.

A quelques jours du premier tour de la présidentielle, les questions liées aux transports et à la mobilité restaient discrètes dans la campagne électorale. Elles touchent pourtant le quotidien des Français et prennent une dimension particulière avec la flambée du prix des carburants et la nécessaire transition énergétique et écologique.

Peu audibles, les programmes transport des candidats existent néanmoins. Invités à les exposer le 15 mars devant le Club Ville, Rail & Transports, sept porte-paroles (lire plus bas) ont débattu des mesures de leurs candidats. Tous ont répondu présents, sauf l’équipe d’Éric Zemmour, tandis que le porte-parole de marine Le Pen est intervenu par vidéo. Le représentant d’Emmanuel Macron s’est contenté d’un bilan des actions du quinquennat puisque la feuille de route transport du président candidat n’était pas dévoilée à l’heure du Club.

Convergence sur le réseau ferroviaire…

S’il y a bien un sujet sur lequel les candidats de l’opposition présentent des points de convergence, c’est le train ! « Comme quoi, en politique on arrive à être d’accord sur les enjeux de transports », s’amuse Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transport (Fnaut). Il était l’un des deux « grands témoins » de ce Club VR&T, avec Arnaud Aymé, expert en économie des transports travaillant pour le cabinet de conseil Sia Partners.

Avant même que le Conseil d’orientation des infrastructures ne dévoile le 16 mars le « mur d’investissements » nécessaire, notamment pour le ferroviaire, et alors que le projet de contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau fait l’unanimité contre lui, la majorité des candidats avaient un plan de relance du rail dans leur besace de campagne. Ils surenchérissent sur le montant des investissements à consentir.

» NOUS INVESTIRONS 40 MILLIARDS D’EUROS SUR LE QUINQUENNAT POUR REMETTRE À NIVEAU LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES, AUGMENTER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU… « Franck Briffaut

Jugez plutôt : 7 milliards d’euros par an pour Yannick Jadot (contre 2,8Mds en 2022) pour régénérer et moderniser le réseau ferré, « le mettre aux normes européennes au bout de cinq ans », faire rouler des TER cadencés de 5h du matin à minuit et créer 15 nouvelles lignes de trains de nuit. « Il faut faire confiance aux territoires pour engager les investissements de proximité, tout régenter depuis Paris, ça ne marche pas », juge le porte-parole du candidat écologiste, Vincent Dubail. Et à chaque fois qu’il existe une alternative en train, les trajets de moins de quatre heures en avion seront supprimés, promet-il au nom de Yannick Jadot.

Six milliards d’euros par an pour Jean-Luc Mélenchon : « Le train doit remailler le territoire, avec la possibilité d’avoir une gare multimodale près de chez soi, de la présence humaine aux guichets et des trains accessibles aux personnes handicapées », énonce sa porte-parole Émilie Marche qui défend aussi les RER métropolitains, sous l’appellation de trams-trains.

Un milliard par an supplémentaire dans la loi de finances pour 2023 du côté d’Anne Hidalgo, et un « grand plan » pour l’extension du réseau (pas encore été arbitré) , indique son porte-parole Nicolas Mayer-Rossignol.

Marine Le Pen promet « d’investir 40 milliards d’euros sur le quinquennat pour remettre à niveau les infrastructures ferroviaires, augmenter la performance du réseau avec l’accélération du programme ERTMS, sauver les dessertes fines du territoire en lien avec des itinéraires de fret alternatifs » et « en coordination avec les collectivités locales qui ont plutôt fait le job », affirme Franck Briffaut, maire RN de Villers-Cotterêts et porte-parole de la candidate.

Valérie Pécresse promet 3,5 milliards par an pour régénérer et moderniser le réseau structurant, accélérer l’ERTMS, construire des RER métropolitains, assurer le « sauvetage » des petites lignes avec des sociétés de projet public-privé et des aides de l’État. « A chaque fois que les AOM mettent deux euros, l’État mettra un euro », a également précisé Philippe Tabarot, l’un des porte-paroles de la candidate LR lors du « Grand débat transport » organisé le 17 mars par le think tank TDIE et Mobilettre.

Sur les 25 milliards d’euros par an que Fabien Roussel entend consacrer aux transports, il en prévoit cinq pour le rail et trois pour les transports urbains.

Aucun chiffrage du côté d’Emmanuel Macron. Ses porte-paroles Paulin Dementhon et Fabienne Keller étaient bien en mal de faire

« des annonces tonitruantes » (dixit) puisque le programme transport du président candidat n’était toujours pas dévoilé, ni le 15 mars au Club VR&T, ni deux jours plus tard chez TDIE. « On a doublé les investissements pendant le mandat (61 milliards d’euros injectés dans le système ferroviaire avec les 35 milliards de reprise de la dette de SNCF Réseau), mais il s’agit d’aller plus loin en modernisation du réseau, d’investir dans les RER métropolitains et de faire des efforts sur le fret ferroviaire », ont-ils avancé.

… mais divergences sur la concurrence

Quelle est la position des candidats sur l’ouverture à la concurrence ferroviaire ? Sur ce sujet, les divergences sont plus marquées. Du côté du RN, « le ferroviaire doit rester un système intégré et la SNCF un opérateur pivot, 100 % public ». La concurrence oui, « à condition de définir des périmètres concédés cohérents et économiquement viables », dit Franck Briffaut.

Les candidats de l’Union populaire et du PCF veulent, eux, abroger le Pacte ferroviaire voté en 2018, stopper l’ouverture à la concurrence, réunifier le groupe SNCF dans un EPIC et remettre les nouvelles recrues au statut cheminot.

« On voit bien les vertus d’une entreprise intégrée, sur le modèle de la RATP », défend Jacques Baudrier, porte-parole de Fabien Roussel.

» A CHAQUE FOIS QU’IL EXISTE UNE ALTERNATIVE EN TRAIN, LES TRAJETS DE MOINS DE QUATRE HEURES EN AVION SERONT SUPPRIMÉS « Vincent Dubail

Emmanuel Macron qui n’a pas voulu séparer SNCF Réseau du reste du groupe SNCF au moment de la réforme de 2018, « défend les garanties d’équité pour les nouveaux opérateurs entrant sur le marché ferroviaire », selon Paulin Dementhon.

Du côté des candidats PS et EELV, statu quo sur le sujet : « La séparation de SNCF Réseau n’est pas vraiment le problème, on l’a fait (en 1997 avec RFF, ndlr) puis on est revenu en arrière. La question, c’est plutôt que la SNCF traite équitablement les nouveaux entrants », relève Vincent Dubail pour le candidat Jadot. Valérie Pécresse elle, veut « accélérer la mise en concurrence ferroviaire », indique François Durovray, qui la représente.

Des tarifs plus avantageux…

Pour Fabien Roussel, la promesse des « Jours heureux » passe par une « mobilité heureuse » et donc, la gratuité des transports urbains. Il promet par ailleurs une baisse de 30 % du prix des billets de train et des TER gratuits pour les trajets domicile-travail. « Après les cars Macron, il y aura les TER Roussel », s’amuse le candidat communiste.

» LE TRAIN DOIT REMAILLER LE TERRITOIRE, AVEC LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UNE GARE MULTIMODALE PRÈS DE CHEZ SOI ET DE LA PRÉSENCE HUMAINE AUX GUICHETS « Émilie Marche

La gratuité, Jean-Luc Mélenchon la prône pour les moins de 25 ans, quand Yannick Jadot mise plutôt sur un forfait mobilité durable de 1 000 € par an, la gratuité des transports scolaires et un « Ticket climat » pour les 16-25 ans : 100 € par mois (50 € pour les étudiants) pour voyager en illimité en transport collectif, sauf en avion. L’écologiste défend la TVA à 5,5 % sur les transports publics (tout comme Anne Hidalgo), et le forfait mobilité durable obligatoire.

… et des aides à la conversion automobile

Pour accompagner les Zones à faibles émissions (ZFE) attendues d’ici à 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants dépassant les seuils de pollution (plus de 30 villes sont concernées, en plus des 11 métropoles déjà prévues), Fabien Roussel évoque 10 000 euros de prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, au lieu de 6 000 € aujourd’hui. Y compris pour un véhicule d’occasion. Valérie Pécresse veut revoir le calendrier des ZFE et Jean-Luc Mélenchon envisage carrément de les supprimer.

Anne Hidalgo et sa concurrente LR veulent lancer un crédit à taux zéro et un système de leasing social pour l’achat d’une voiture électrique. Le leasing (location longue durée) pour aider les plus modestes à s’équiper d’une voiture électrique a été la seule annonce d’Emmanuel Macron pour les mobilités lors de la présentation de son programme électoral, le 16 mars.

» IL FAUT DES VOIES RÉSERVÉES AU COVOITURAGE ET AUX BHNS POUR RACCROCHER LES HABITANTS DES MÉTROPOLES À UNE OFFRE DE MOBILITÉ SOUPLE » Nicolas Mayer-Rossignol

Anne Hidalgo et Yannick Jadot, qui veut interdire la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2030, promettent un million de bornes de recharge sur le territoire français (dix fois plus que l’objectif de l’actuel gouvernement). Valérie Pécresse en annonce 200 000, en s’appuyant sur le privé.

Comme Valérie Pécresse, la candidate socialiste veut des voies routières réservées aux lignes de covoiturage et aux bus à haut niveau de service (BHNS), y compris sur les grands axes « afin de raccrocher les habitants des métropoles à une offre de mobilité souple », indique Nicolas Mayer-Rossignol. Anne Hidalgo veut aussi développer le covoiturage courte distance sur voies réservées, « sur le modèle de la start-up Ecov ». Pour le représentant de Marine Le Pen, « le transport routier reste le mode plus souple », il ne s’agit donc pas de le bousculer.

Vélo populaire

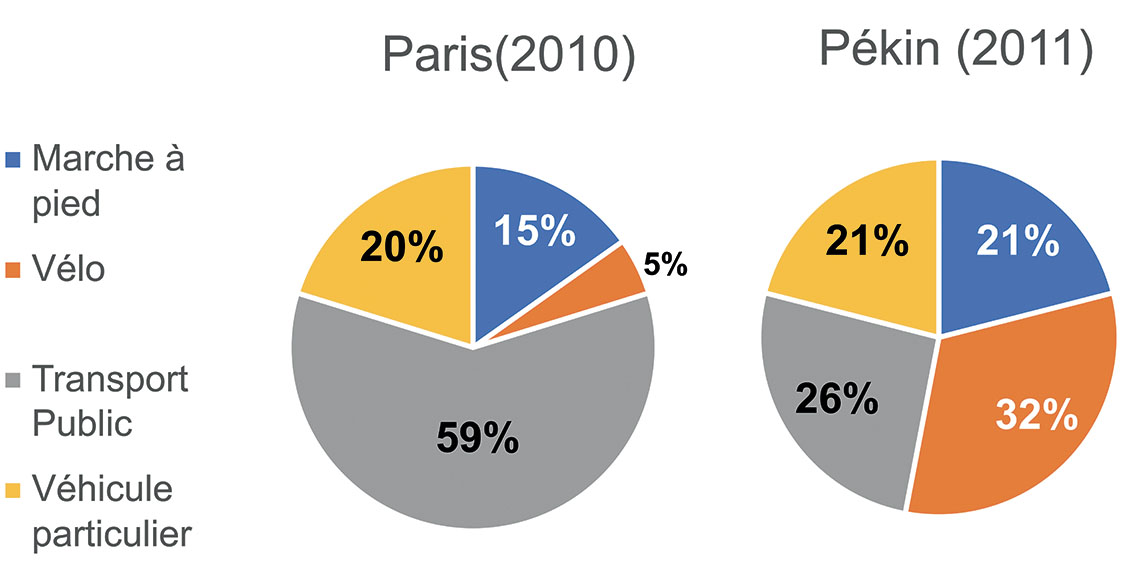

Pour porter la part du vélo à 9 % des déplacements, Anne Hidalgo veut doubler le Fonds vélo, le porte-parole d’Emmanuel Macron évoque 30 % de pistes cyclables supplémentaires et des infrastructures pour le vélo périurbain. Yannick Jadot vise 15 % de parts modales avec 500 millions d’investissement par an en faveur de la bicyclette, quand Jean Luc Mélenchon veut développer « le vélo populaire », c’est-à-dire plus sûr avec des pistes cyclables continues, du stationnement sécurisé, la possibilité de l’embarquer dans le train, d’accéder à la gare à vélo, etc.

« ON A DOUBLÉ LES INVESTISSEMENTS PENDANT LE MANDAT (61 MILLIARDS D’EUROS INJECTÉS DANS LE SYSTÈME FERROVIAIRE AVEC LES 35 MILLIARDS DE REPRISE DE LA DETTE DE SNCF RÉSEAU « Paulin Dementhon

« On ne produit plus de vélos en France, on ne fait que de l’assemblage : recréer une filière vélo permettrait de créer 150 00 emplois locaux », avance par ailleurs Émilie Marche. Fabien Roussel promet une Agence nationale du vélo pour passer à 15 % de part modale avec un million d’euros par an d’investissements pour les pistes cyclables et le stationnement sécurisé.

Pas touche au droit de grève

Valérie Pécresse défend un droit de grève plus encadré avec 72h de prévenance, au lieu des 48h instituées par la loi. Elle répond ainsi à une demande de la Fédération nationale des usagers des transports (Fnaut).

Pour le représentant de Fabien Roussel, « Le problème du moment, ce n’est pas la grève, mais le manque de chauffeurs. Avant de s’interroger sur le droit de grève, il faut s’interroger sur la mise en concurrence (des lignes de bus Optile, puis RATP demain, ndlr) et les conditions sociales dans les appels d’offres ». Avant de vouloir réformer le droit de grève, encore faut-il pouvoir embaucher avec des salaires attractifs !, lance-t-il en évoquant « 100 000 chauffeurs de bus manquants. Sinon, il n’y aura plus de transports publics ! ».

» LE PROBLÈME DU MOMENT CE N’EST PAS LA GRÈVE MAIS LE MANQUE DE CHAUFFEURS « Jacques Baudrier

Même avis chez les Insoumis : « On n’a qu’à bien les payer les agents et il n’y aura pas de grève », tranche Émilie Marche. Pour la candidate socialiste,

« Pas question de toucher au droit de grève. Deux cas suscitent l’exercice du droit grève et du droit de retrait : les agressions et elles augmentent, les salaires et ils n’augmentent pas », résume Nicolas Mayer-Rossignol.

Des milliards à financer

Les colis ne votent pas… L’une des propositions de Philippe Duron dans son rapport sur le financement des transports publics – un euro par colis du e-commerce, ce qui pourrait rapporter 1,3 milliard d’euros par an, selon le coprésident de TDIE – est visiblement tombé dans de sourdes oreilles. Aucun candidat n’a repris l’idée. « Sur 100 colis d’Haropa, le port fluviomaritime de l’axe Seine, 90 % passent par la route », observe pourtant le porte-parole d’Anne Hidalgo

Alors qui paiera la transition énergétique ? Comment financer les programmes d’investissements ? On généralise le principe pollueur-payeur et on rétablit l’écotaxe poids lourds ? On permet aux villes d’instaurer un péage urbain ? On ponctionne davantage la consommation de carburant plutôt que de la subventionner ? Interrogé par Arnaud Aymé, directeur associé du cabinet Sia Partners, quatre porte-paroles ont précisé comment leurs candidats comptent financer leurs mesures.

Anne Hidalgo veut créer « Routes de France » qui récupérera la gestion et les recettes des autoroutes à la fin des concessions et abondera le budget de l’Agence de financement des infrastructures (AFITF), elle défend aussi une « écotaxe progressive ».

Yannick Jadot prévoit une loi de programmation budgétaire pluriannuelle, une taxe sur le kérosène, une taxe carbone aux frontières (taxer les marchandises produites à l’étranger et exportées vers l’UE en fonction de leur empreinte carbone), un droit d’usage pour les poids lourds (Eurovignette), mais exclut les péages urbains, « forme de féodalité médiévale et facteur d’exclusion des citoyens », résume le représentant du candidat vert. Un autre porte-parole, David Belliard, annonce de son côté « une grande convention pour retrouver de nouveaux modèles de financement avec l’ensemble des acteurs et avec la fin de la TICPE ».

» VALÉRIE PÉCRESSE VEUT LANCER UNE LOI DE PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE DANS LES 100 PREMIERS JOURS DU MANDAT » François Durovray

Valérie Pécresse promet aussi « une loi de programmation budgétaire dans les 100 premiers jours du mandat, la création d’une « vraie » taxe carbone aux frontières (sur toutes les marchandises y compris celles issues de l’agriculture), et la création d’un Livret Vert (fusion du Livret de développement durable et du Livret A) » indique François Durovray.

Pour financer au total 25 milliards d’euros d’investissements annuels dans les transports, Fabien Roussel veut augmenter la taxe sur les bureaux dans les villes les plus riches et où la demande est forte, en se fondant sur l’exemple francilien : « 624 euros du mètre carré contre 150 euros à Noisy-le Grand. Visiblement, ce n’est pas rédhibitoire et beaucoup moins compliqué que le péage urbain », illustre Jacques Baudrier. Son candidat défend la hausse du taux du versement mobilité (VM) dans les « zones premium », quand Anne Hidalgo prévoit « une base fiscale pour pouvoir lever le versement mobilité partout et le moduler à la hausse ou à la baisse ». Malgré les coups de boutoir du Medef contre les impôts de production, Valérie Pécresse promet de pérenniser cette ressource précieuse pour les autorités organisatrices de mobilité.

Pour dégager des ressources dédiées aux mobilités décarbonées, Yannick Jadot veut taxer les billets d’avion en classe affaires et sur les compagnies de jets privés, instaurer un malus au poids sur les véhicules : « On est à un moment cardinal : c’est le moment de faire payer le transport routier », tranche aussi Jacques Baudrier.

Si Bruno Gazeau se « réjouit de la convergence d’esprit chez les candidats », il se dit « frappé qu’aucun n’a conscience qu’il faut changer d’échelle. » Cette persévérance passe par une loi de programmation pluriannuelle ou des appels à projets réguliers et d’un montant constant, selon l’ancien délégué général de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP) « Le Plan de relance, c’est bien, mais comment on fait après ? », interroge celui qui défend aujourd’hui les intérêts des usagers.

Nathalie Arensonas

Des experts transports et des candidats

Pour Yannick Jadot (EELV) : Vincent Dubail, militant écolo, élu d’opposition à Puteaux, il coordonne le programme du candidat écologiste pour l’énergie, l’habitat et les déplacements, avec David Belliard, adjoint EELV à la mairie de Paris, chargé des transports.

Pour Anne Hidalgo (PS) : Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, président de la Métropole Rouen Normandie. Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle, fait aussi partie des conseillers.

Pour Marine Le Pen (RN) : Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, membre du FN puis du RN depuis 1977, il est « référent « aménagement du territoire et transports » dans la campagne présidentielle de la candidate RN.

Pour Emmanuel Macron (LRM) : Paulin Dementhon, fondateur de la start-up d’autopartage Drivy revendue à l’américain Getaround. L’équipe transports du président candidat réunit aussi Jean-Marc Zulesi, député LRM des Bouches du Rhône, et l’eurodéputée Fabienne Keller, ex-maire de Strasbourg.

Pour Jean-Luc Mélenchon (LFI) : Émilie Marche, conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est sa deuxième campagne présidentielle, elle est coanimatrice du livret Transports du candidat des Insoumis.

Pour Valérie Pécresse (LR) : François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, membre du Conseil d’orientation des infrastructures, il coordonne avec Vincent Chriqui, Frédéric Lemoine et Philippe Tabarot le projet transport de la candidate qui préside Ile-de-France Mobilités depuis 2015.

Pour Fabien Roussel (PCF) : Jacques Baudrier est l’un des animateurs du collectif transports et mobilité du PCF. Spécialiste de l’urbanisme, c’est un élu du 20e arrondissement de Paris, et administrateur d’Ile-de-France Mobilités depuis 2014.

L’équipe d’Éric Zemmour n’a pas répondu à l’invitation.