Etrillé depuis le lancement de la conférence Ambition France Transports, le modèle de concession autoroutier français a fait l’objet d’un plaidoyer pour son maintien avec des aménagements, à Bercy, lors de la journée consacrée aux pistes de financement.

« Une étape importante dans la réflexion collective va être franchie » a promis le ministre chargé des Transports Philippe Tabarot lors de la deuxième journée « ciblée » de la conférence de financement, organisée le 12 juin au ministère des Finances. De quoi rassurer des participants sceptiques à leur entrée dans l’auditorium de Bercy. « C’est la troisième fois seulement que nous nous retrouvons. Pour discuter de sujets de fonds, c’est compliqué« , s’inquiétait le co-président de l’un des quatre ateliers. Mais les interventions de la matinée les ont rassurés. Revoir le système de concessions autoroutières n’est plus un tabou. Et les infrastructures de transport en France restent un actif recherché par les fonds d’investissement.

En guise de bienvenue, Amélie de Montchalin, ministre des Comptes Publics, a rappelé le déséquilibre structurel entre les recettes générées par les transports, de 57 milliards d’euros, pour des dépenses de 79 milliards, dont un tiers seulement est consacré à l’investissement. Où trouver les milliards nécessaires pour régénérer le réseau ferroviaire, entretenir les routes départementales ou financer de grands projets ?

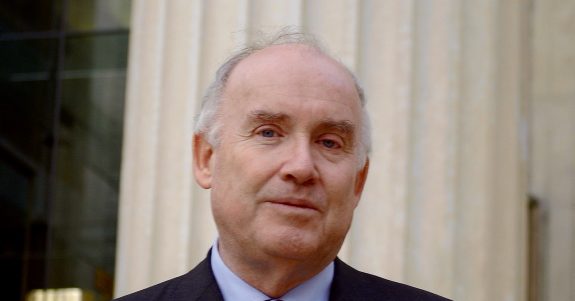

Une fois de plus, tous les regards se sont tournés vers les sociétés d’autoroutes, thème de la première table ronde. La manne des péages, qui représente 15 milliards par an, est dans le viseur de plusieurs des ateliers. Elle alimente pour l’instant des taxes versées à l’Etat, des travaux sur le réseau et les finances des sociétés autoroutières. « C’est un système qui marche », a défendu Anne-Marie Idrac, présidente du conseil d’administration de Sanef, titulaire de la première concession à arriver à échéance, le 31 décembre 2031.

Des besoins ferroviaires, mais aussi routiers

L’ancienne ministre des Transports avait affûté ses arguments pour souligner les vertus d’un système de concession « qui marche », et injecte dans le réseau de l’argent privé, « même si le cadre de confiance est un tout petit peu fragilisé et qu’on peut d’imaginer d’autres équilibres ou d’autres durées », a admis l’ancienne patronne de la SNCF. Les concessions rapportent 6 milliards à l’Etat, dont une taxe sur les infrastructures à longue distance. « Ce que l’on peut regretter, c’est qu’elles ne bénéficient pas comme prévu aux ressources de l’Afitt », a souligné Anne-Marie Idrac, frappée par les besoins routiers révélés par la conférence, quand les besoins ferroviaires sont selon elle, connus.

Anne-Marie Idrac estime que les quatre ans à venir doivent être mis à profit pour préparer de nouveaux appels d’offres, d’une durée inférieure à trente ans. Si le cadre actuel, qu’elle considère « sérieux et rigoureux » est modifié, un nouveau cadre législatif et des discussions avec la commission Européenne seront nécessaires. Et de nouvelles élections présidentielles se dérouleront d’ici l’échéance.

La présidente de Sanef n’est pas la seule à considérer que les actionnaires privés peuvent être beaucoup plus actifs dans les infrastructures de transport comme les autoroutes mais aussi les lignes ferroviaires à grande vitesse. Les 302 kilomètres de Lisea, entre Tours et Bordeaux, fait l’objet d’une concession de 50 ans, confiée à Vinci, Meridiam et à la Caisse des Dépôts grâce à un plan de financement de 8 milliards d’euros dont 3 milliards levés sur les marchés.

Associer les régions

Guillaume Camus, directeur d’investissement chez IFM, fonds spécialisé dans les infrastructures, actionnaire des aéroports de Vienne et Manchester et de 25 concessions autoroutières aux Etats-Unis, s’est fait lui aussi l’avocat des concessions. Guillaume Camus estime que le système est fondamentalement bon, mais à améliorer. Pour lui, les attentes de plafonnement des profits laissés aux sociétés autoroutières ne sont pas irraisonnables. « Le principe n’est pas acté dans les contrats actuels, ce qui n’exclut pas qu’il le soit dans les prochains », remarque le patron d’IFM qui propose que le système de partage actuellement en vigueur fasse l’objet de nouvelles règles. « Et pourquoi ne pas associer les collectivités régionales ? », interroge-t-il.

Comme l’ont confirmé ses confrères d’Ardian, Meridiam, Natixis, également invités à la conférence, entre une pente des taux d’intérêt à long terme favorable, des fonds disponibles et en recherche de diversification, les investisseurs privés n’ont jamais été aussi intéressés par les infrastructures de transport.