Les résultats d’une étude expérimentale sur la pollution des bus, qu’Ile-de-France Mobilités avait commandée à Airparif, démontrent le gain significatif réalisé en ayant remplacé des véhicules diesel Euro 3 et Euro 4 par des Euro 6.

Sur la région Ile-de-France, les teneurs limites en oxydes d’azote sont régulièrement franchies, tandis que les dépassements des niveaux acceptables en émission de particules touchent aujourd’hui 200 000 Franciliens. Les bus ne sont pas les premiers fautifs, tant s’en faut : ils ne représenteraient que 3,5 % des rejets d’oxydes d’azote, et seulement 0,5 % des particules. « Voilà qui ne doit pas nous empêcher d’être pionniers en matière de pollution liée au transport », affirme Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France, en ouverture de la visioconférence de présentation, le 28 janvier, des résultats d’une étude expérimentale qu’elle avait commandée à Airparif. « Dès mon arrivée, j’ai acté l’arrêt définitif de l’acquisition des bus diesels par la RATP et les opérateurs du réseau Optile, pour une fin totale de ces bus dès 2025 en territoire urbain, et 2029 sur les zones rurales », rappelle d’emblée la présidente.

En Ile-de-France, circulent quotidiennement quelque 10 000 bus et cars interurbains, dont 27 % devraient être « propres » dès la fin de cette année. Mais le choix de l’électromobilité ou du GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) oblige à adapter les infrastructures des dépôts. « Le goulot d’étranglement, ce sont les travaux nécessaires, regrette Valérie Pécresse, on ne peut pas aller plus vite, il m’a déjà fallu six mois pour convaincre Nicolas Hulot (à l’époque ministre de la Transition écologique et solidaire-ndlr) qu’il fallait juste des autorisations pour les entreprendre, et non des déclarations d’utilité publique ! ».

D’ici 2030, quatre milliards d’euros auront été dépensés pour les véhicules et les infrastructures. Dix-sept dépôts ont déjà été adaptés à l’électromobilité ou au GNV, sur la quarantaine à traiter en Ile-de-France. Un premier centre-bus entièrement dévolu à la filière hydrogène devrait également voir le jour à l’horizon 2025.

Valérie Pécresse dit aussi avoir décliné une proposition de la CE de mutualiser les commandes de véhicules avec d’autres autorités organisatrices, considérant ne pas en avoir besoin dans le cadre de son programme « sans équivalent en Europe ». Selon elle, le GNV serait devenu compétitif avec le diesel, ce justement grâce à cet investissement massif. « Après le Dieselgate sur l’automobile, nous avions besoin d’en savoir davantage, et de challenger les annonces des constructeurs, explique la présidente de la Région Ile-de-France. C’est pourquoi nous avons demandé à Airparif de réaliser la première étude indépendante au monde pour connaître les niveaux réels de pollution ».

L’étude expérimentale aura duré deux ans. Elle a porté sur 28 véhicules de technologies différentes (diesel Euro 4, Euro 6, hybride, GNV), qui ont été tout spécialement instrumentés, avec différents capteurs sur leur ligne d’échappement, eux-mêmes alimentés par des batteries auxiliaires afin de ne rien changer par rapport au fonctionnement nominal. Ces véhicules, suivis par GPS, ont effectué 1 600 trajets en service commercial. Cinq polluants (des particules fines au monoxyde et dioxyde de carbone en passant par les oxydes d’azote) étaient mesurés en permanence. Le but principal de l’étude consistait à identifier les facteurs qui influencent la variabilité des émissions, comme les conditions de circulation, le mode de conduite, la vitesse, ou encore la météo. Outre une instrumentation spécifique pour ne pas modifier l’échappement et garantir à chaque instant la sécurité du véhicule et des personnes transportées, il a fallu condamner quatre places assises à l’arrière pour loger les équipements nécessaires, recourir à des immatriculations spéciales en raison des modifications, et prévoir l’accompagnement des conducteurs et des voyageurs pour leur information. L’opération aura coûté 1,7 million d’euros.

Des résultats de cette étude, Airparif pointe d’emblée « l’intérêt important de passer d’Euro 4 à Euro 6 ». Les chiffres sont particulièrement éloquents : 50 à 80 fois moins de particules ultra-fines selon les configurations de circulation ! Les oxydes d’azote NOx sont divisés par quatre. Et l’on observe également une diminution sensible du dioxyde de carbone CO2.

Autre constatation intéressante d’Airparif, « les hybrides sont performants dans les environnements urbains denses, et les Euro 6 ont des niveaux de pollution beaucoup moins sensibles à la vitesse (les courbes restent beaucoup plus plates à faible et haute vitesses) que les Euro 4 ». Entre 2014 et 2020, le remplacement de véhicules Euro 2, 3 et 4 par les nouveaux Euro 6 aura fait diminuer les émissions de NOx et de particules de 30 %, celles de CO2 de 5 %. Pour les véhicules GNV, Airparif note la diminution des NOx, et la faible variabilité par rapport à la température. Et il pointe enfin l’importance de rester vigilant sur le bon état de fonctionnement des équipements SCR sur les diesels Euro 6 recourant à cette technologie de dépollution.

Valérie Pécresse se dit très satisfaite des résultats de cette étude, et affirme qu’on va dans la bonne direction : « Sur les bus diesel, le froid influence les émissions de polluants, avec un accroissement des NOx, mais pas sur les bus GNV, ce qui nous conforte dans ce choix ». La présidente retient que les anciens bus diesel Euro 4, dès lors que leur vitesse chutait de 20 à 8 km/h, rejetaient dans l’atmosphère deux fois plus de NOx et 40 % de CO2 en plus : « Embouteillages et congestion créent de la pollution, observe-t-elle. Quand mon prédécesseur a banni la climatisation, les Franciliens ont repris leur voiture ! ». En conclusion, Valérie Pécresse devait annoncer l’accélération du renouvellement des bus, avec une nouvelle commande de 1 000 véhicules électriques ou GNV, dont 160 pour la Grande Couronne, qui viendront s’ajouter aux 1 000 déjà commandés.

Philippe Hérissé

A l’heure où l’on scrute un peu partout les signes d’une révolution des mobilités, la « Note rapide » que publie ce 21 janvier l’Institut Paris Région avec SNCF Transilien invite à la prudence. Elle met l’accent sur des tendances à l’œuvre depuis des années et qui ne devraient pas énormément s’infléchir. Dans la région capitale, sur un total de six millions d’emplois, 70% se concentrent sur 6% du territoire. Autre façon de voir cette concentration : 48 pôles d’emploi représentent 80% des emplois et sont implantés sur seulement 15% de communes.

Cette polarisation géographique s’accentue depuis 20 ans, depuis l’entrée de la France dans la globalisation, avec une forte croissance de l’emploi tertiaire. L’emploi francilien a connu une croissance structurellement élevée : 1 million d’emplois supplémentaires en 20 ans – en même temps qu’une augmentation de la mobilité liée au travail (+ 800 000 déplacements entre 2010 et 2018), ce qui a conduit à une forte hausse de la fréquentation du réseau de transport. Certes les déplacements liés au travail ne représentaient en 2018 que 30% des 43 millions de déplacements quotidiens (tous modes confondus, y compris la marche), mais 41% de leur durée et 51% des distances parcourues.

Seul un tiers des actifs travaillent et résident au sein d’un pôle d’emploi

En tête de tous les pôles d’emploi, et très largement, « Paris QCA », le quartier central des affaires (1er, 2e, 8e, 9e, 16e et 17e arrondissements), avec 640 000 emplois, + 5% entre 2006 et 2016, devançant nettement le second pôle, La Défense – Neuilly (370 000 emplois, + 2%). Singularité du pôle QCA, une forte part de gens à la fois y vivent et travaillent.

Singularité, car dans la région, en moyenne seul un tiers des actifs travaillent et résident au sein d’un pôle d’emploi. Alors que les liaisons domicile-travail s’allongent, « le système de transport ferroviaire hyper-capacitaire facilite l’accès au marché du travail régional et permet d’assurer les flux massifs domicile-travail vers et depuis ces pôles d’emploi, notamment aux heures de pointe » note l’Institut. 45% des trajets domicile – travail se font en transport collectif, les cadres en étant les premiers utilisateurs.

Certes la crise du Covid n’est pas dénuée d’effet. Les pôles d’emploi caractérisés par un poids prépondérant des cadres (Quartier central des affaires, La Défense-Neuilly, Boulogne-Issy…) ont enregistré des baisses de fréquentation des transports collectifs largement plus importantes que celles des autres pôles d’emploi. « Les possibilités de télétravail sont en effet très importantes pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, significatives pour les professions intermédiaires et les employés qualifiés, mais plus compliquées ou nettement plus réduites pour les ouvrier et employés non qualifiés », rappelle l’Institut Paris Région.

Sauf grande surprise, on peut attendre du télétravail, un lissage des heures de pointe bienvenu pour le système de transport, mais qui ne remettra en cause ni la polarisation ni une très forte demande de transport, ni le rôle majeur qu’est amené à jouer de ce fait le mass transit. A l’horizon 2024 du moins, estime l’Institut Paris Région, « les importants volumes des déplacements quotidiens qui caractérisent la région Ile-de-France devraient largement subsister »

FD

Lire plus d’articles dans notre rubrique Réservoir MOB

L’idée de développer des taxis volants en Ile-de-France avance. La RATP, ADP et Choose Paris Région, qui travaillent ensemble sur le sujet, ont dévoilé le 18 janvier les résultats de l’appel à manifestation d’intérêt lancé le 1er octobre dernier avec le soutien de la région Ile-de-France pour « structurer une filière Mobilité Aérienne Urbaine ». L’AMI portait à la fois sur la conception d’un véhicule à décollage vertical, l’infrastructure, les opérations (pour la maintenance par exemple), l’intégration dans l’espace aérien (comme les systèmes de communication/navigation) et l’acceptabilité sociétale et environnementale.

150 candidats venus de 25 pays se sont fait connaître, ont indiqué les trois partenaires qui en ont finalement retenu une trentaine. Parmi eux, des entreprises de toutes tailles, dont Airbus, Ehang, Safran Electronic & Defense, Air France, Dassault Falcon Services, Skyports, Green Motion, Idemia, Thales Six ou encore des institutions d’enseignement et de recherche comme l’Université de Berkeley, l’ESTACA ou l’École national de l’Aviation Civile.

Ils vont rejoindre Volocopter, constructeur allemand de véhicules électriques à décollage vertical (eVTOL), qui avait déjà été choisi comme le premier partenaire industriel. Le but est de réaliser dès juin 2021 des expérimentations sur la zone de test à l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin, inaugurée le 30 septembre 2020. La zone de tests a été étudiée avec les autorités de l’aviation civile.

Le VoloCity, qui devrait voler en juin, est entièrement électrique et équipé de 18 moteurs et neuf batteries. Pouvant transporter deux personnes dont un pilote, il vole à 110 km/h, à une altitude de 400 à 500 mètres et avec une autonomie de 35 km.

Une première feuille de route a été définie, avec, dans le viseur, les JO de 2024. L’idée est de pouvoir multiplier les démonstrations à ce moment-là, quand le monde aura les yeux fixés sur l’Ile-de-France. Les premiers vols commerciaux sont imaginés à l’horizon 2030 avec quelques milliers de passagers.

« Aujourd’hui, le VoloCity propose deux places. Plus tard, on devrait aller vers quatre, puis six places », explique un responsable d’ADP. « On vise à la fois le transport de marchandises et le transport de personnes », précise de son côté Marie-Claude Dupuis. Interrogée sur le prix d’un tel transport, la directrice Stratégie, Innovation et Développement du groupe RATP envisage « un tarif VTC premium ». Si on considère qu’un trajet entre Roissy et La défense pourrait se faire en une quinzaine de minutes, « le bon prix répondra à une demande pour laquelle le temps a de la valeur », explique-t-elle, en rappelant qu’en milieux urbains, on travaille de plus en plus sur la convergence de hubs associant flux de passagers et flux de biens.

Marie-Hélène Poingt

En signant le 9 décembre son nouveau contrat l’engageant jusqu’en 2023 avec Ile-de-France Mobilités (IDFM), la SNCF a accepté d’être davantage pénalisée en cas de manquements à ses engagements en matière de qualité de service, en premier lieu la ponctualité des trains. « C’est un contrat qui présente un grand nombre d’avancées notamment dans une logique d’un service client renforcé, avec une responsabilisation plus grande de la SNCF », a commenté Valérie Pécresse. « Tous les indicateurs de qualité de service seront mesurés par ligne et par branche chaque semaine. Le but est de coller au ressenti », précise la présidente d’IDFM, également présidente de la région. Et de citer un exemple : « Le RER A fonctionne plutôt bien avec un taux de régularité de 93 %. Mais pas la branche sur Cergy qui affiche, elle, un taux de ponctualité de 86 % ». Les voyageurs empruntant cette branche auraient donc pu bénéficier d’une indemnité s’ils avaient bénéficié des engagements figurant dans ce nouveau contrat.

41 autres indicateurs sont mesurés, comme le respect de la desserte des gares, en particulier en grande couronne, ce qui représente plus d’indicateurs qu’avant et « surtout des indicateurs qui ont du sens en étant proche du quotidien des voyageurs », souligne encore l’élue.

« Nous jouons pour 100 millions d’euros en plus ou en moins », résume de son côté Sylvie Charles, la directrice de Transilien, en évoquant le montant du bonus-malus en jeu. « C’est une des raisons pour lesquelles nous avons mis du temps à conclure le contrat », ajoute-t-elle. Le remboursement des abonnés devient automatique, selon différentes modalités, quand le taux de régularité est inférieur à 80 % pendant au moins trois mois.

Par ailleurs, en cas de grève, la SNCF ne bénéficiera plus d’un plafonnement des indemnités « qui était atteint systématiquement et une fois atteint ne donnait plus lieu à aucune contrepartie », souligne Valérie Pécresse. Et il n’y aura plus de causes exonératoires en cas de perturbations des circulations. « La SNCF est responsable de faire circuler tous les trains à l’heure, quelle que soit la cause du dysfonctionnement », ajoute la présidente d’IDFM, en précisant aussi que le contrat acte davantage de présence humaine sur le réseau.

Pour la SNCF, ce contrat est fondamental. D’un montant de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires jusqu’en 2023, il concerne 70 % des voyageurs transportés par la SNCF sur 10 % du réseau national. Soit 3,4 millions de voyageurs par jour dans 6 000 trains quotidiens. « C’est le troisième système de mass transit du monde après Tokyo et Séoul », résume Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe.

Le montant de la rémunération se montera à 2,3 milliards HT en 2020 et 2,4 milliards HT en 2023. D’où la nécessité pour la SNCF de réaliser des gains de productivité. « La SNCF va concentrer ses efforts pour améliorer ses prestations », affirme le patron de la SNCF, alors que s’annonce en toile de fond l’ouverture à la concurrence (lire ci-dessous). « Nous sommes prêts à accepter les pénalités, ce sont de bons aiguillons », ajoute-t-il.

Pour continuer à moderniser les infrastructures, plus de huit milliards d’euros seront investis pendant la durée du contrat, ce qui représente un doublement de l’effort : 6,4 milliards d’euros seront financés par IDFM, 1,7 milliard par la SNCF. Parmi les investissements prévus : de nouveaux trains, de nouveaux ateliers, l’amélioration du système d’information voyageurs ou la billettique côté IDFM, et le renforcement de l’accessibilité, de l’intermodalité, de la signalétique et de l’information dans les gares, côté SNCF.

« Globalement, on est plutôt satisfait des évolutions annoncées, notamment le fait de mesurer la régularité par axe et son poids renforcé de la régularité dans le calcul du bonus-malus », souligne Marc Pélissier, le président de la Fnaut Ile-de-France. « On peut aussi citer le remboursement automatique en cas de persistance de l’irrégularité même si les critères sont finalement assez stricts. Tous les abonnés d’un pass Navigo ne vont pas recevoir de dédommagements même s’ils ont l’impression que leur ligne marche mal. Mais c’est une première étape. Il y a un suivi plus fin et des investissements », ajoute-t-il.

Marie-Hélène Poingt

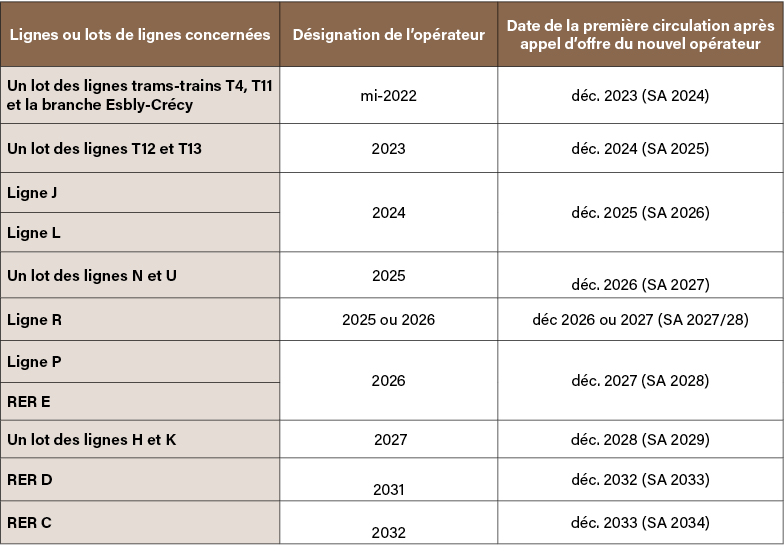

Prévue par la réforme ferroviaire de 2018, l’ouverture à la concurrence va se faire progressivement, selon un calendrier adopté le 9 décembre par IDFM. Dès la fin 2023, les lignes de tram T4 et T11 ainsi que la navette entre Esbly et Crécy sur la ligne P (en Seine-et-Marne) seront exploitées par un opérateur choisi mi-2022 après appel d’offres. « Les critères principaux retenus pour définir les différents lots qui seront mis en concurrence portent principalement sur la limitation des interfaces et notamment la coactivité en ligne, en gare et en atelier de maintenance. L’objectif est de disposer à long terme d’un atelier de maintenance dédié à la ligne ou lot de lignes mis en concurrence car la maintenance du matériel roulant sera intégrée au contrat d’exploitation et gérée directement par l’opérateur de transport », explique IDFM, qui indique aussi se baser sur le calendrier des travaux sur le réseau et l’homogénéité du matériel roulant pour faire ses choix.

Suivront fin 2024 l’arrivée d’un opérateur choisi selon le même processus pour les T12 et T13, puis les années suivantes sur les lignes existantes de Transilien. « J’aurais aimé qu’on puisse ouvrir plus rapidement les lignes de métro et de RER », indique Valérie Pécresse, estimant que « ce qui est bon pour la SNCF l’est aussi pour la RATP ».

Cadre législatif de la procédure :

Le processus d’ouverture à la concurrence des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer a été annoncé par le Règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route dit OSP (obligations de service public). Les lignes exploitées par SNCF Voyageurs sur le territoire francilien entrent dans le champ de ce règlement et il revient à Ile-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, d’en appliquer les dispositions. Le calendrier d’ouverture à la concurrence pour l’Ile-de-France a été précisé par la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, dont les dispositions s’imposent à Ile-de-France Mobilités. Dans le respect de ce cadre législatif, le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilité a décidé lors de sa séance du 5 février 2020, d’ouvrir à la concurrence les services de transport ferroviaire régional de voyageurs à partir de 2023, puis le 9 décembre 2020 d’en préciser le calendrier ligne par ligne.

Après plusieurs années de travaux et une accélération en dernière ligne droite pour tenir les délais, le prolongement de la ligne 14 du métro a été inauguré le 14 décembre. Et les premiers trains de voyageurs ont pu aussitôt relier, en 5,8 kilomètres à partir de la gare Saint-Lazare, les stations Pont-Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen – Région Ile-de-France.

En janvier 2021, la station Porte de Clichy sera également ouverte. « Habituellement, les stations de métro se situent à – 10 ou -15 mètres. Ces stations se trouvent à – 21 mètres et même – 25 mètres pour Porte de Clichy », souligne Catherine Guillouard, la PDG de la RATP, rappelant « le défi technique et humain » représenté par ces travaux réalisés dans un environnement hyperdense. Ils ont notamment nécessité trois tunneliers en action simultanée, un nouveau poste de commandement pour la ligne et un nouveau système de pilotage automatique.

La ligne 14, entièrement automatique, permettra de soulager la ligne 13, en lui prenant environ 25 % de son trafic qui s’élève à 650 000 voyageurs quotidiens. Longs de 120 mètres (contre 90 m actuellement), ce qui en fait les plus longs métros de France, les nouveaux trains Alstom MP14 disposant de huit voitures pourront transporter jusqu’à 35 000 voyageurs par heure en se succédant toutes les 85 secondes. IDFM a passé un marché de deux milliards d’euros pour acheter ces trains (portant sur l’acquisition d’un maximum de 217 trains), qui seront aussi mis en circulation sur les lignes 4 et 11 au fur et à mesure de leur automatisation.

D’ici à 2024, horizon des JO, la ligne 14 est attendue à Saint-Denis Pleyel au nord (1,6 km) et à Orly au sud, pour permettre de relier l’aéroport et les futures lignes du Grand Paris Express. Sa fréquentation devrait alors passer de 550 000 à un million de voyages par jour, soit l’équivalent du trafic du RER B. Avec 14 km de plus, elle sera alors la plus longue ligne de métro et la plus fréquentée, confortant son rôle de colonne vertébrale du métro parisien.

M.-H. P.

Valérie Pécresse a annoncé le 4 novembre que le niveau d’offre des transports publics resterait inchangé cette semaine en Ile-de-France. Depuis le début du reconfinement, la fréquentation des transports publics franciliens atteint 50 % pendant les heures de pointe, et 30 % en moyenne le reste de la journée. « C’est trois fois plus que lors du précédent confinement car l’activité se poursuit de manière modérée, mais elle se poursuit », a commenté la présidente d’IDFM, également présidente de la région.

Dans un second temps, l’offre pourrait toutefois être abaissée, mais dans certaines limites. « Nous allons examiner ces chiffres en concertation avec les associations d’usagers. Nous allons tout particulièrement regarder les heures de pointe qui restent chargées sur certaines lignes », annonce l’élue. Selon elle, il s’agit d’assurer un niveau d’offre « qui offre de bonnes conditions de transport sur le plan sanitaire et permet à tous ceux qui travaillent avec des horaires décalés de continuer à être transportés ».

Se déplacer en taxi volant en ville paraissait jusqu’à présent relever de scénarios de science-fiction, mais l’annonce faite hier par la région Ile-de-France, la RATP, ADP et Volocopter marque une étape importante vers des réalisations plus concrètes, avec le lancement d’une filière Mobilité Aérienne Urbaine qui permettra de tester la faisabilité de tels projets.

Appel à manifestation d’intérêt

Les quatre partenaires ont en effet lancé un appel à manifestation d’intérêt qui porte à la fois sur la conception d’un véhicule à décollage vertical, l’infrastructure, les opérations (pour la maintenance par exemple), l’intégration dans l’espace aérien (comme les systèmes de communication/navigation) et l’acceptabilité sociétale et environnementale. « Nous sommes prêts à fédérer un écosystème unique en Île-de-France » explique Edward Arkwright, le directeur général exécutif du Groupe ADP

C’est l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin dans le Val d’Oise, situé à 35 Km au nord de Paris, qui a été choisi pour servir de laboratoire d’expérimentation. Il est prévu de réaliser, au cours du premier semestre 2021, des aménagements côté piste et côté des espaces d’embarquement à l’intérieur des bâtiments (adaptations de zones de stationnement, accueil des systèmes de recharge électrique, marquage au sol) . « Ainsi, à partir de juin 2021, avec le soutien de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), et d’Eurocontrol, l’organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, les opérations de stationnement, de décollage et d’atterrissage pourront être testées en situation aéronautique réelle, ainsi que les opérations autour du véhicule, que ce soit la maintenance ou la recharge électrique« , expliquent les promoteurs du projet.

Des lignes commerciales annoncées dans 2 ou 3 ans

Volocopter, constructeur de véhicules électriques à décollage vertical, est donc le premier partenaire industriel. La firme allemande, qui a développé le prototype Volocity, conçu pour transporter des passagers en milieu urbain, annonce « l’ouverture de lignes commerciales de taxis aériens dans les deux ou trois prochaines années ». Quant à la RATP, elle explique, par la voix de sa présidente, Catherine Guillouard, que « cette nouvelle mobilité est profondément complémentaire de (ses) modes de transports historiques« .

La région Ile-de-France a signé le 17 septembre une nouvelle charte d’engagement en faveur du lissage des heures de pointe, en partenariat avec Plaine Commune, la RATP, la SNCF, Ile-de-France Mobilités, la CCI 93 et une quinzaine d’entreprises. C’est la troisième charte signée dans la région pour étaler les arrivées et les départs dans les entreprises, après celle engagée à La Défense, puis avec Grand Paris Sud.

Le territoire de Plaine Commune compte aujourd’hui près de 190 000 salariés, dont la moitié utilise les transports en commun pour aller à leur travail, rappelle la région dans un communiqué. Ce qui représente 55 000 voyageurs qui arrivent sur le territoire durant les heures de pointe le matin, que ce soit en train (21 000), en métro (19 000) ou encore en tramway (14 000). Les partenaires s’engagent à essayer de « lisser » ces arrivées massives simultanées, sachant qu’une diminution de 5 à 10 % de ces déplacements durant la période de pointe permettrait de désaturer sensiblement les transports.

Aujourd’hui 71% du trafic quotidien en semaine est effectué durant les heures de pointe, en particulier le matin où 90% des déplacements opérés entre 7h30 et 9h30 sont liés au travail ou aux études, rappelle encore la région.