Ewa

La RATP cherche à préserver la santé de ses salariés avec des exosquelettes

L’intelligence artificielle au service de la maintenance prédictive est la grande attente des transporteurs. Pour preuve, l’incident « exceptionnel » survenu sur la ligne 4 du métro parisien, le soir même de l’ouverture à Paris de VivaTech. De nombreux voyageurs sont restés bloqués pendant près de deux heures dans des rames automatiques bondées et surchauffées.

Sur le grand salon européen de la tech installé pendant trois jours à la Porte de Versailles, avec Emmanuel Macron et Elon Musk en guest stars, c’est une pluie d’innovations, plus ou moins abouties, accélérées ou pas par des business angels. Voici quelques exemples vus et entendus sur les stands de la SNCF et de la RATP.

Une laisse numérique à la place de l’odomètre, ce compteur kilométrique qu’il faut faire (difficilement) rouler sur les rails pour les inspecter. L’an passé à VivaTech, la RATP avait déjà présenté son chien Perceval, un robot canin acheté à l’entreprise américaine Boston Dynamics et qu’elle utilise, depuis, pour inspecter les parties du réseau de métro et de RER difficilement accessibles aux humains. Cette année, SNCF Réseau a annoncé se servir de Robby (nom du code de son chien robot) pour les mêmes usages. Et notamment pour mesurer la corrosion des rails, explique Benoit Besson, responsable de l’Agile Studio chez SNCF Réseau. Il présentait différents cas d’usage d’innovations développées dans le cadre du Rail Open

La

son logiciel d’analyse en temps réel des flux sur vidéos. Il permet de détecter un mouvement de foule, un départ de feu, une intrusion sur les voies, un bagage abandonné, par exemple. Un outil à base d’intelligence artificielle dont entend bien se servir le transporteur pendant les JO de Paris 2024.

Sur le stand de la RATP et son village de start-up, plein d’outils high-tech également, dont certains sont testés ou en cours de déploiement sur le réseau francilien dans le but d’améliorer le quotidien des voyageurs ou des agents de maintenance. Le Gravipack, par exemple un sac a dos exosquelette conçu par une PME française, déjà commercialisé en version loisirs et dont une version pro a été développée pour la RATP pour ses agents de maintenance itinérants qui parcourent plusieurs kilomètres avec des charges lourdes sur le dos.

Ou bien, DetectIA, un algorithme de détection de voyageur resté dans la rame au terminus des lignes automatiques. Donc, sans conducteur. Les agents du poste de commande centralisé (PCC) vérifient à distance l’intérieur des rames grâce aux caméras embarquées, mais ils ne peuvent pas tout voir. Surtout aux heures de pointe, quand le ballet des métros est intense : « Il reste à peine 20 secondes à l’agent au poste PCC pour inspecter les images », explique Côme Berbain, l’actuel directeur de l’innovation du groupe RATP. Un délai trop bref pour éviter les erreurs, et c’est là que DetectIA intervient et détecte 99 % des situations, « sans conserver aucune donnée : il ne repère que des silhouettes et ne sert que d’aide à la décision », insiste le porte parole de la RATP. Cnil oblige. DetectIA est déjà utilisé aux terminus de la ligne 14, ligne stratégique pour les JO 2024, avec ses prolongements jusqu’à Saint-Denis au nord et l’aéroport d’Orly.

Nathalie Arensonas

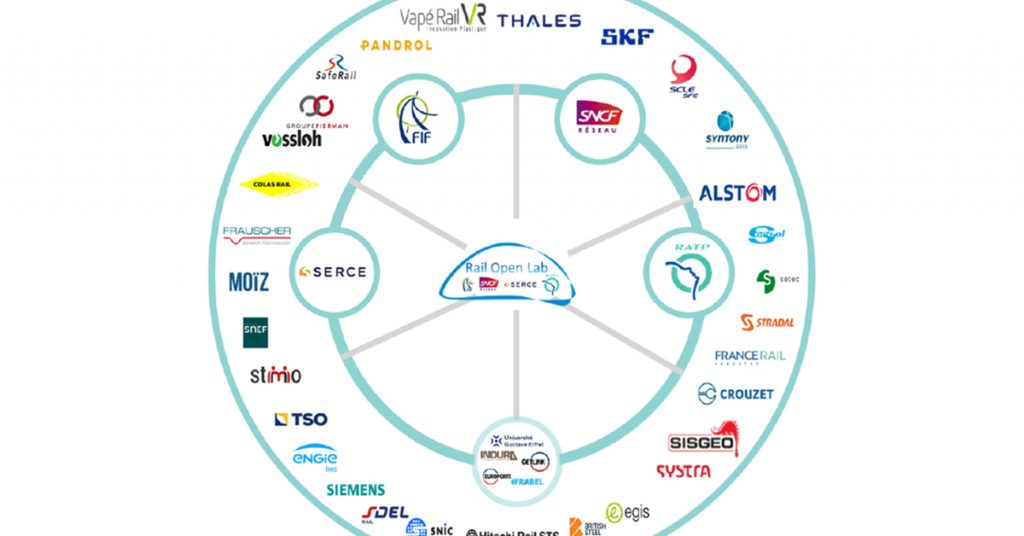

S’assurer du bon fonctionnement des ventilateurs de désenfumage dans les tunnels à la RATP, installer un dispositif connecté anti-inondations à la SNCF, telles sont quelques-unes des expérimentations lancées par le Rail Open Lab, un laboratoire d’innovation et d’accélération technologique et numérique pour la maintenance et l’exploitation des réseaux ferrés.

Relancé le 18 juin, à l’occasion du salon Viva Technology, le Rail Open Lab – initialement créé en 2018 par la SNCF et la Fédération des industries ferroviaires (FIF) sous le nom de Digital Open Lab – s’ouvre à deux nouveaux membres : la RATP et le syndicat professionnel SERCE, regroupant une trentaine d’acteurs. Grâce à eux, le Lab va explorer de nouveaux thèmes de recherche comme l’économie circulaire et le développement durable. Ils s’ajoutent à ceux précédemment traités : la maintenance prédictive, le collaborateur connecté, et la connectivité.

En s’appuyant sur les objets connectés (IoT) et l’intelligence artificielle, le Rail Open Lab cherche à développer des solutions économiquement viables pour les déployer ensuite à grande échelle dans les différents réseaux. Chaque mois, les partenaires (grands groupes, ETI, PME et start-up) partagent leurs besoins et les solutions technologiques adaptées afin de réaliser des tests pendant quatre mois en conditions réelles d’exploitation, directement sur les voies ferrées.

C’est le cas à la RATP, où un ventilateur a été équipé de capteurs afin de connaître, en temps réel, son état de fonctionnement, d’améliorer la connectivité dans les tunnels et d’assurer une maintenance préventive.

Côté SNCF Réseau, après une première vague de 16 expérimentations dont la conception de dispositifs anti-inondations connectés, une dizaine de nouveaux cas d’usages est programmée pour 2021.

A l’issue des tests, si l’étude est concluante, les solutions pourraient être industrialisées et déployées auprès des acteurs du secteur.

A chaque ministre son agence. Il y a eu « France Mobilités », une entité pour soutenir les expérimentations innovantes, lancée par Elisabeth Borne en 2018 juste après les après les Assises de la Mobilité. Il y aura l’Agence de l’innovation pour les transports. Cette agence présentée aujourd’hui par Jean-Baptiste Djebbari doit devenir opérationnelle cet été. Commence à partir de maintenant un temps de « préfiguration« , explique son entourage, pour « consulter et prendre contact avec les partenaires publics et privés, dans les domaines de la recherche, de l’industrie, de l’économie, des start up, des financeurs…, qui pourraient inter-agir avec cette agence« .

Le ministre délégué chargé des Transports estime qu’il y a une « vraie nécessité à coordonner toutes les initiatives foisonnantes en cours dans les transports pour qu’elles soient plus efficaces« , soulignent encore ses services, en rappelant qu’il existe encore trop de freins à l’innovation, notamment dans le domaine des normes.

L’agence rassemblera à la fois des services de la DGTIM et de la DGAC. Elle aura pour mission d’identifier les innovations et les évolutions technologiques pour mieux anticiper les besoins d’évolutions réglementaires notamment, et d’accompagner les projets innovants. Il s’agit aussi d’accompagner les changements rendus nécessaires par la digitalisation accrue et la transition énergétique. « L’Agence est un catalyseur de l’innovation. Nous voulons inventer collectivement les transports de demain », résume-t-on au sein du ministère des Transports.

Parmi les exemples cités par un conseiller ministériel, le groupe de travail sur les trains légers « nécessite une vision partagée et l’évolution du cadre réglementaire« . Selon lui, « ce groupe de travail est une des premières actions d’animation de l’éco-système autour d’une filière émergente« .

L’inauguration de l’Agence sera l’occasion de lancer vers septembre les premiers appels à projets ayant des besoins d’accompagnement spécifiques. On saura à ce moment-là qui pilote cette agence. Reste que cette nouvelle instance ne devrait pas disposer de budgets. Pour le ministère des Transports, « il y a déjà beaucoup de financements dans le cadre du plan de relance. L’idée est plus d’aiguiller sur les dispositifs de financements existants« .

MH P

La pandémie de COVID-19 a conduit à inventer dans l’urgence des services mobiles, capables d’apporter wifi, aides à la personne, secours aux malades dans une société confinée. Elle accélère et accentue une tendance à l’œuvre depuis des années, sur laquelle l’Institut pour la ville en mouvement/Vedecom poursuit un programme de recherche international depuis 2017. Une tendance faisant des véhicules connectés des nouveaux outils du vivre-ensemble. Et bousculant les coutumes du transport public traditionnel, peu enclin à fournir autre chose que du transport…

Les VRP du vrac, sous ce joli nom, Le Monde a récemment célébré des marchands d’un nouveau genre qui ont fait leur apparition sur les routes de France, en vendant céréales ou légumes sans emballage et au poids. Une soixantaine d’épiceries mobiles circuleraient un peu partout dans le pays. Selon le quotidien, « la crise sanitaire, qui a vu les circuits courts rencontrer un succès inespéré, ne devrait qu’encourager le mouvement ».

Ce n’est pas l’Institut pour la ville en mouvement/Vedecom (IVM) qui dira le contraire. En 2017, l’IVM a lancé un programme international de recherches sur ce qu’il appelle des « hyperlieux mobiles ». Un nom un peu chic et intello, mais il faut reconnaître qu’il n’est pas si simple de fédérer sous un concept des initiatives aussi foisonnantes que celles qui intéressent l’Institut. Ces pratiques, l’IVM les réfère à des figures traditionnelles « comme le vagabond, le pèlerin, le commerçant ambulant, le rémouleur et le colporteur, les troupes de cirque et de théâtre, l’écrivain public itinérant ». Figures toujours présentes dans le monde contemporain, mais métamorphosées. L’IVM recense environ 600 initiatives dans le monde entier, qui vont du bikebus (le bus dans lequel on fait du vélo d’appartement) à la Télé imagerie médicale mobile (TIMM) en passant, pourquoi pas, par les épiciers du vrac dont nous venons de parler. Ces pratiques sont largement méconnues.

« Cela n’existe ni comme champ d’études, ni comme domaine statistique », constate Mireille Apel-Muller, la directrice de l’IVM-Vedecom. D’où le programme de recherches d’un institut qui les croit promises à un bel essor.

Car, avec la crise de COVID-19 et le confinement, pour que tout s’arrête et que des millions de personnes puissent rester chez elles, il a fallu que de très nombreux services continuent à fonctionner et que des millions de personnes continuent à bouger. On a beaucoup parlé des premiers de cordée, de tous ceux qui ont dû prendre leur poste de travail dans les grandes surfaces, des éboueurs qui ont continué de vider les poubelles, des personnels des hôpitaux plus que jamais mobilisés. Il n’a pas seulement fallu continuer. Il a fallu innover, et que des services aillent jusqu’aux gens.

En témoignent les photos spectaculaires, dans le monde, de dépistage mobile, de paquebot hôpital ou de TGV transformés en unités mobiles médicalisées. Ou de retour en vogue du drive, pour voir un film ou assister à des offices religieux sur les parkings : certes, les spectateurs et les fidèles se déplacent, mais les officiants ou les opérateurs font une partie du chemin jusqu’à eux.

Ces activités mobiles, on en a déjà vu les prémices dans le monde moderne, rappelle Mireille Apel-Muller, avec les « petites Curie », des véhicules dotés d’unités de radiologie qui allaient au front, au plus près des blessés, pendant la Première Guerre mondiale. On peut aussi penser au tri postal qui s’est longtemps effectué dans les trains et qui met en lumière une autre dimension : le temps de trajet est du temps utile. Mais qui rappelle aussi que les modèles économiques sont fragiles, l’automatisation du tri dans les centres ayant eu raison du service mobile… On peut aussi penser à autre chose que du temps de travail : du loisir ou de la formation. L’idée, pour l’IVM, c’est de voir tout ce qui peut faire du véhicule autre chose qu’un moyen de transport, que le temps de trajet ne soit pas un temps mort, et qu’en définitive le véhicule lui-même devienne une destination.

Une tradition va déjà dans ce sens, rassemblant, on l’a dit, forains et colporteurs, mais aussi artisans allant de client en client et ayant fait de leur véhicule un atelier roulant. A cette strate ancienne, est venue s’ajouter une nouveauté d’importance : le téléphone portable, ou plus généralement tous les outils modernes de connexion, qui font qu’on est à la fois ici et là-bas. Dernière nouveauté attendue : le véhicule autonome qui, s’il tient toutes ses promesses, avec la disparition à terme du poste de conduite, va inviter à redessiner l’espace du véhicule, à en faire une pièce roulante ou un atelier high-tech ambulant. Et, pour Mireille Apel-Muller, il pourrait bien se passer avec le véhicule autonome ce qu’on a connu avec le téléphone portable, dont la fonction de téléphone est rapidement devenue secondaire. Bref, on pourrait assister à un changement profond de notre rapport à la mobilité, qu’il n’est sans doute pas idiot d’anticiper.

Des transformations en cours et des prochaines métamorphoses, l’IVM-Vedecom en attend plusieurs choses. Qu’elles aident le transport public à se transformer. Un transport public qui trop souvent se contente de transporter sans apporter du service. Or les exemples pointés par l’IVM montrent que dans certains pays, où règne la débrouille, des compagnies de bus inventent des activités pour attirer les clients. Certes, on est loin du modèle du transport public européen, on est dans une concurrence dure entre entreprises privées, mais on aurait bien tort de se priver des bonnes idées. D’autant que le transport public a un rendez-vous historique : si le véhicule autonome, naturellement électrique, se développe avec une généralisation du covoiturage, les bus, cars ou trains auront fort à faire avec une nouvelle concurrence. Il n’y aura plus, d’un côté l’autosoliste à condamner, de l’autre le transport public à encourager. Entre les deux — et ce ne sont pas des vues de l’esprit, de nombreux exemples en témoignent, surtout à l’étranger —, prennent déjà place des véhicules moins publics que communautaires, qui peuvent être affrétés par un groupe de gens ayant une même destination. La réflexion de l’institut est partagée par des transporteurs conscients de leurs limites et des prochains enjeux, et l’on peut souligner le rôle de Yann Leriche, aujourd’hui directeur général de Getlink, mais au moment du lancement du programme de recherche de l’IVM, PDG Amérique du Nord de Transdev et responsable des systèmes de transport autonome.

Yann Leriche qui a écrit avec Jean-Pierre Orfeuil, pour l’IVM, un livre important sur le véhicule autonome (Piloter le véhicule autonome au service de la ville, 2019, Descartes & Cie). Transdev poursuit sa participation au programme, et une métropole où le groupe opère devrait prochainement se lancer dans un démonstrateur d’« hyperlieu mobile ». La RATP comme la SNCF sont attentives à ce que repèrent les radars de l’IVM. Un IVM qui, très proche dès sa naissance du monde automobile, ne peut que se réjouir de lui voir un avenir dans le monde autonome et connecté.

Un deuxième point, c’est le développement d’un urbanisme souple, réversible. Plutôt que de construire toujours, et de figer les lieux dans le béton, on peut inventer des véhicules qui « font lieu » là où ils s’arrêtent. On peut assurer de nouvelles centralités urbaines. Pour lesquelles on peut s’inspirer de pays d’Europe du Nord (solution pour des territoires peu denses), mais aussi de pays pauvres d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie. Jean-Pierre Orfeuil s’interroge : « l’injonction à sortir de l’automobilité bute sur l’absence fréquente d’alternatives crédibles, et sur l’absence d’activités dans de nombreux territoires résidentiels. Des réponses à ces questions s’esquissent avec une plus grande fluidité de l’occupation du bâti : développement de commerces éphémères, d’espaces de coworking, utilisation des écoles par des associations, etc. Et si la suite logique c’était une substitution de l’immobilier par le mobile, un usage de véhicules à d’autres usages que le déplacement ? ». Prudent, Orfeuil sait que la voie est étroite, mais juge de ce fait utile de l’explorer. Et Christine Chaubet, chef du projet Hyperlieux mobiles à l’IVM, regarde de près cet « urbanisme connecté, permettant de créer temporairement des centralités intenses ».

Enfin, on a bien en tête que la crise du COVID-19 risque de ne pas être une parenthèse vite refermée. Que d’autres crises sanitaires graves peuvent mettre à genoux la vie publique. Et que le réchauffement climatique va de plus en plus peser. Comment fait-on, quand il fait 40° ?, se demande Mireille Apel-Muller. Tout le monde va faire les courses à vélo ? Sans aller jusqu’aux situations extrêmes, on peut voir dans certaines solutions qui se mettent en place « une ressource au-delà de l’urgence », comme dit Christine Chaubet. De plus en plus, il faudra rendre des services à diverses personnes, à commencer par les plus âgés, dont le destin n’est pas toujours l’Ehpad. Repenser le transport, développer un urbanisme provisoire, apporter les services.

Autant de questions générales, mais dont les réponses seront sans doute dans une multitude d’initiatives particulières, de sur-mesure qu’il s’agit de favoriser, de pérenniser, de cadrer, certaines des activités s’effectuant dans des zones floues du droit et de la réglementation.

En définitive, souligne-t-on à l’IVM, s’ouvrent deux perspectives diamétralement opposées : soit, à la faveur du véhicule autonome, le véhicule individuel connaît un nouvel essor. Comme on transporte avec soi son programme de travail, d’échanges, d’activités, on n’a plus besoin de prendre le transport public, et tout cela peut déboucher sur une perspective apocalyptique d’étalement urbain. Soit le transport, notamment public, se réinvente et on fait en sorte que les innovations technologiques concourent au bien commun…

F. D.

Dans hyperlieu mobile, ça va sans le dire mais ça va mieux en le disant, il y a déjà hyperlieu (que l’on peut écrire aussi hyper-lieu). Le géographe Michel Lussault y a consacré un livre, Hyper-lieux, les nouvelles géographies politiques de la mondialisation (Seuil, 2017). Certains lieux sont pour lui des concentrés de mondialisation dans lesquels « le lieu fonctionne à toutes les échelles en même temps ». L’idéal-type de l’hyperlieu est Times Square, à New York. L’IVM se réfère aux travaux de Lussault mais aussi à ceux de François Ascher (1946-2009), qui fut le président de son conseil scientifique. François Ascher s’étant intéressé aux hyperlieux, comme des hubs dans lesquelles viennent s’hybrider diverses fonctions, aéroports ou gares par exemple. Les techniques nouvelles de communication, surtout le téléphone portable, ont changé de plus le rapport du proche et du lointain. L’IVM, qui avait déjà beaucoup travaillé sur les aides à domicile et sur la mobilité des personnes s’occupant des malades, en est venu naturellement et conformément à ce que promet son nom («la ville en mouvement») à une recherche sur les Hyperlieux mobiles, puisque les techniques de connexion ont déjà transformé en lieux multiscalaires les outils de la mobilité.

Pour étudier les hyperlieux mobiles, l’IVM s’appuie sur ses chaires au Brésil, en Amérique latine et en Chine, et sur ses partenaires, Transdev, Michelin, Valeo, La Poste, l’IFSTTAR, Telecom ParisTech, l’université Gustave Eiffel, 6-t, UPC-Etsav Barcelone. Un comité de pilotage rassemble des spécialistes du transport ou de l’urbanisme comme Laetitia Dablanc, spécialiste de la logistique (voir son article dans ce numéro page 106), Andrés Borthagaray, architecte, directeur de l’IVM pour l’Amérique latine, ou Carlos Llop, architecte, professeur à l’Université polytechnique de Catalogne.

Si l’IVM voit dans le véhicule autonome le couronnement à venir des « hyperlieux mobiles », il va falloir patienter. En témoigne le règlement international pour les véhicules autonomes de niveau 3 (dans lequel il doit y avoir un conducteur à bord, l’usage du système de conduite autonome étant conditionné aux circonstances). Préparé par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, il a été adopté fin juin par 53 pays, dont les pays de l’UE, la Corée du Sud et le Japon. Les normes internationales pour le développement de ces véhicules « jouent la carte de la retenue », comme dit diplomatiquement Autonews, ajoutant que le règlement « ne fait pas de cadeau aux développeurs ». Le système ne peut être activé que si le conducteur est au volant, ceinture de sécurité attachée. Il sera interdit sur les routes où les piétons et les cyclistes côtoient les voitures. Interdit aussi quand il n’y a pas de séparation physique entre les deux sens de circulation. L’usage sera limité à une vitesse maximale de 60 km/h.

Vélo. En Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, des cyclistes, avec leurs vélos munis de panneaux solaires, apportent l’électricité et le wifi dans les villages. Une place publique se crée autour du vélo.

Bikebus. Service de bus de Boston offrant des vélos d’appartement sur lesquels on peut s’installer et pédaler pendant le trajet.

Matatus. A Nairobi, au Kenya, les bus en concurrence sur des lignes régulières offrent des services comme la diffusion de musique ou de vidéo, l’accès au wifi.

Salle de classe mobile. Le bus emmenant les enfants à l’école, au Pérou, est transformé en salle de classe pour apprendre la sécurité routière pendant le temps de déplacement.

TIMM santé. Une unité mobile de l’hôpital de Lannemezan sillonne les routes pour apporter le service de Télé imagerie médicale mobile (échographie, radiologie, consultation médicale à bord avec un médecin connecté). Version pointue du camion médical existant dans le monde et allant à la rencontre des patients.

Une flotte de ballons chargés d’énergie solaire a été lancée au Kenya. A 20 km d’altitude, pour déployer un réseau internet à haut débit dans le centre du pays rural et montagneux afin de favoriser le télétravail des salariés et les cours à domicile pour les écoliers.

Pancadões. A São Paulo notamment ont lieu des rave parties spontanées, illicites, reposant sur l’installation de murs de son provisoires.

Bibliobus wifi. Dans l’Etat de New York, des bibliobus servent diffusent pendant la crise le wifi dans des quartiers sous-équipés pour permettre (entre autres), aux élèves de suivre leurs cours en ligne.

Véhicules autonomes. En Chine, où on expérimente des véhicules autonomes, ces technologies ont été utilisées pour faire de la surveillance ou de la désinfection de la voirie autour des hôpitaux.

Les chemins de fer russes (RZD) testent actuellement 36 pièces conçues par Siemens pour être montées sur les poignées de porte des trains, afin d’en permettre l’ouverture avec le coude ou l’avant-bras plutôt qu’avec avec la main. L’objectif est de « réduire la propagation des germes ou d’un virus tel que Covid-19 ». Siemens a installé les prototypes de ces sur-poignées dans plusieurs rames Desiro exploitées par les RZD dans l’agglomération de Moscou. Ces pièces sont fabriquées en impression 3D et peuvent être livrées sur demande, Siemens ayant récemment acheté deux imprimantes 3D Stratasys, installées à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour la maintenance du parc des RZD, qui comprend également les trains à grande vitesse Velaro. De ce fait, un déploiement de ces sur-poignées sur d’autres types de trains que les rames Desiro de Moscou est envisageable.

Patrick Laval

Pour les décisions, il faudra encore attendre. En clôturant le 13 décembre les Assises de la mobilité qu’elle avait lancées trois mois plus tôt, Elisabeth Borne a expliqué qu’était venu le temps de « peser chacune des propositions, chacune des idées avant de présenter début février une stratégie globale pour une nouvelle politique des mobilités dont le socle législatif sera la loi d’orientation des mobilités ». 400 réunions de groupes de travail ont été organisées et plus de 2 500 propositions ont été présentées au cours de ces trois mois de consultation, a précisé la ministre qui attend maintenant d’ici à la fin janvier la contribution de Jean-Cyril Spinetta sur le système ferroviaire et les conclusions du conseil d’orientation des infrastructures.

Philippe Duron, qui préside ce conseil, a rappelé que la mission du groupe de travail consistait à hiérarchiser les projets de développement et de modernisation selon une double temporalité : une vision sur le long terme (15 ou 20 ans) et une loi de programmation sur cinq ans. « Ce qui nous rapprochera de deux pays, la Suisse et l’Allemagne, qui disposent de ce type d’outil permettant d’avoir de la visibilité », a souligné l’ancien député socialiste du Calvados.

Pour financer les projets, Elisabeth Borne a promis de nouvelles ressources, en s’inspirant des propositions de l’atelier sur les mobilités plus soutenables. Noël de Saint-Pulgent, son président, plaide notamment pour l’instauration de péages urbains à l’instar de Stockholm, Londres ou Milan, pour la mise en place d’une taxe foncière (quand un TGV arrive dans une ville et fait bondir le coût de l’immobilier par exemple), ainsi que pour la possibilité d’instaurer des péages sans recourir à la concession pour tout type de voirie.

Interrogée sur le péage urbain, la ministre a estimé que la disposition législative permettant d’instaurer le péage urbain en France est assez dissuasive, puisqu’il ne peut être mis en œuvre que dans le cas d’une expérimentation de trois ans. Quelle collectivité voudrait investir dans un dispositif pour seulement trois ans ? se demande Elisabeth Borne qui indique que les conditions de mise en œuvre seront modifiées.

Le gouvernement va aussi porter un plan de désenclavement complet du territoire en dix ans. La ministre juge en effet inadmissible que 80 % du territoire ne soit pas couvert par une autorité organisatrice des mobilités. « Nous allons réfléchir, sans doute au niveau des régions, pour voir comment les communautés de communes peuvent s’unir. L’idée, c’est d’aller vers des contrats de différents niveaux entre collectivités », précise-t-elle. L’enjeu est crucial : « Si on continue à avoir des petites villes mal desservies, les entreprises partiront et on créera de la détresse », poursuit-elle.

Enfin, faciliter la mobilité passera aussi par le vélo qui n’est « pas juste pour les bobos ». Un plan pour le développer sera lancé et bénéficiera d’une partie de l’enveloppe de 100 millions d’euros prévus chaque année pendant cinq ans pour soutenir les projets innovants sur les territoires. La ministre a rappelé que la prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique avait été rétablie et qu’un travail sur la prime kilométrique vélo allait être mené. Une sensibilisation à la pratique du vélo est aussi envisagée en lien avec l’Education nationale.

Pour réguler le stationnement sur la voie publique des vélos, en plein développement avec l’apparition en France des vélos en libre service et sans station (free floating), des textes devraient être adoptés, pour permettre aux collectivités qui le souhaitent d’octroyer des licences aux nouveaux opérateurs de VLS en free floating.

Voilà pour les grands principes qui ont été rappelés, on attendra février pour entrer dans le vif du sujet.

M.-H. P.

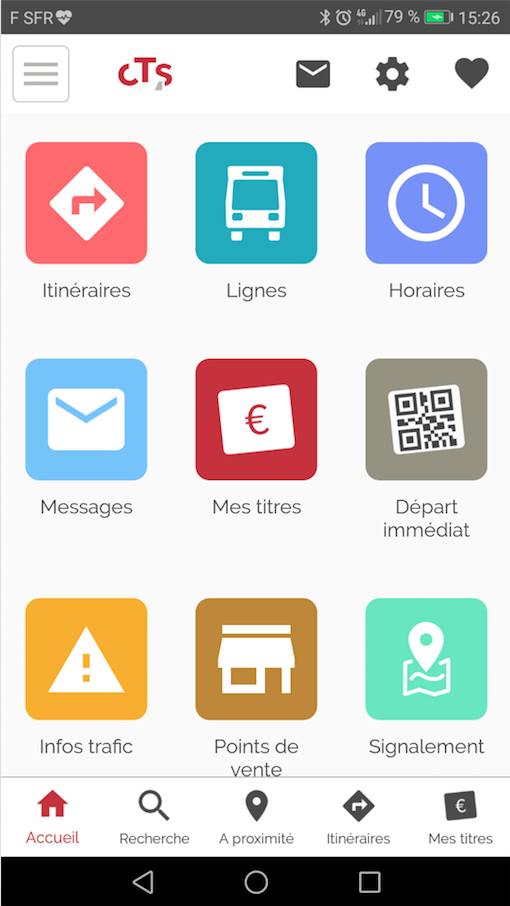

A l’issue d’un test Bêta de plusieurs mois auprès de 1 000 utilisateurs, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) a lancé, le 23 novembre, une nouvelle application, qui concentre toutes les fonctions dont a besoin un voyageur pour se déplacer, c’est-à-dire préparer son déplacement, le payer et pouvoir le valider. Cette appli est téléchargeable sur smartphones Android et IOS. Cet assistant de mobilité, basé sur la technologie NFC permet aussi de chercher un itinéraire, de visualiser les horaires, d’être informé en temps réel sur le trafic ou encore de visualiser les places disponibles dans les parkings-relais ou bien le nombre de vélos en libre service disponibles dans les stations Vélhop. A partir du 31 mars prochain, tous les smartphones pourront accéder à l’achat de tickets format QR code. De nouvelles fonctionnalités seront intégrées progressivement. Par exemple dès janvier, il sera possible aux utilisateurs de signaler des anomalies constatées sur le réseau.

Installé dans l’Isère, le fabricant de télécabines Sigma réalise actuellement la plate-forme panoramique du premier téléphérique vertical au monde… … Baptisée i360, la plate-forme panoramique du premier téléphérique vertical sera installée dans la station balnéaire de Brighton, au sud de l’Angleterre où elle sera hissée le long d’un mât de 162 mètres.

Entièrement vitrée, elle offrira une vue à 360 degrès.

Elle accueillera 200 personnes par voyage, pour une durée de 20 minutes, dont 5 minutes et 20 secondes d’ascension jusqu’au sommet de la tour.

La plus haute plate-forme ascensionnelle du monde est le fruit d’un partenariat entre le cabinet d’architectes londonien Marks & Barfield, pour la conception et le français Sigma, pour la réalisation. Les 2 entreprises ont déjà travaillé ensemble pour les 32 capsules du London Eye, surnommée Millennium Wheel, la grande roue de Londres. Prévu initialement pour être démonté après le passage à l’an 2000, le London Eye est aujourd’hui l’attraction touristique payante la plus visitée en Angleterre, avec ses 4 millions de visiteurs / an.

L’ouverture du téléphérique est prévue à l’été 2016.

Dans les rues de Dubaï, la société immobilière Emaar vient de lancer son « Street Trolley Tram », sans aucun lien avec le tram de Dubaï ouvert il y a quelques mois, si ce n’est qu’il est également dépourvu de ligne aérienne de contact. La ressemblance s’arrête là, car le tram d’Emaar … ne met pas en œuvre l’APS d’Alstom, mais une pile à combustible. Dix ans après les essais sur les bus, les trams exploitent à leur tour cette solution qui tire de l’énergie électrique de la réaction chimique entre l’hydrogène (stocké) et l’oxygène (de l’air). A Dubaï, les médias soulignent que c’est une première mondiale. Au même moment en Chine, CSR Sifang annonce également que son tram pour Qingdao est le premier à avoir une pile à combustible. Toutefois, des essais ont déjà eu lieu en Espagne il y a quatre ans (sur un ancien tram vicinal belge) et depuis, le tram touristique à pile à combustible d’Oranjestad (Aruba, Antilles néerlandaises) est entré en service.

Si l’alimentation du tram d’Emaar est à la pointe de la modernité, son look est volontairement aussi rétro que celui d’une motrice britannique d’il y a un siècle, avec plateformes et impériale ouvertes. Dans un premier temps, son parcours se limite à une boucle d’un kilomètre desservant le Burj Khalifa (la plus haute tour du monde) et le centre commercial de Dubaï (le plus fréquenté du monde), deux réalisations signées… Emaar. Trois stations ont également été établies au pied d’hôtels de prestige. Cette ligne de tram à vocation touristique doit être prolongée ultérieurement pour former un parcours de 7 km desservant l’essentiel du « centre-ville » de Dubaï.