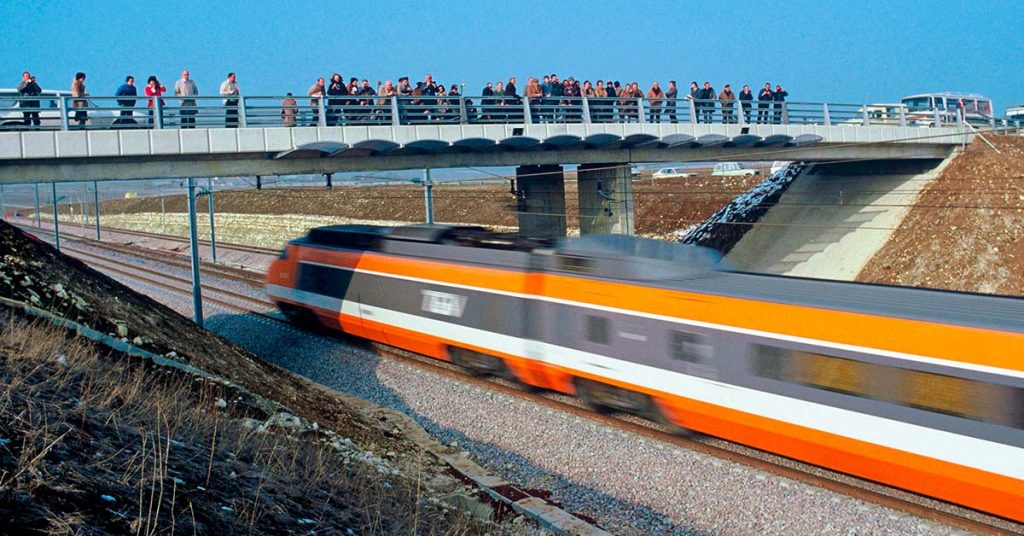

Le 2 mars dernier, nous avons lancé un référendum auprès de nos lecteurs pour savoir ce qu’ils pensent de l’idée de repeindre en orange la rame TGV 16 du premier record, qui a fini sa carrière en carmillon. C’est ce que réclame un collectif d’une quarantaine d’agents de tous corps de métiers. Selon ce collectif, il faudrait être prêt en septembre lorsque seront célébrés les 40 ans de la mise en service du TGV.

En une dizaine de jours, vous avez été plus de 600 à nous répondre, essentiellement par mail, mais aussi par courrier. Vous êtes, à une écrasante majorité (plus de 91 %), en faveur du oui. Nous publions ci-dessous un best-of des commentaires que vous nous avez adressés vos justifier vos positions.

Et maintenant qu’en pense la SNCF?

LordRégio : Elle mérite amplement d’être revêtue de la superbe livrée orange comme à l’ancienne, livrée qui, personnellement, m’a fait aimer le TGV !

CC72186 : Excellent projet qui ravira tout le monde, avec une bonne communication sur l’événement il y a moyen d’intéresser une grande partie des Français notamment en organisant des tournées dans toute la France en s’arrêtant une journée dans les villes. Pourquoi ne pas transformer la rame à bord en train exposition sur l’histoire de la grande vitesse et du TGV en France comme cela avait été réalisé avec Patrick mais cette fois-ci totalement de fond en comble.

Gauthier : Réaliser une cagnotte avec pourquoi pas des petites contreparties sympas à certains paliers.

Yvan : A l’instar de plusieurs pays, repeindre la rame en livrée d’origine permettrait de valoriser ce patrimoine ayant pu faire la fierté de la France dans les secteurs du transport et de la technologie. Cette opération toucherait un public allant plus loin que celui des passionnés puisqu’elle permettrait d’afficher un véritable bout de l’histoire française.

Rochereau Gilles : Ce n’est pas qu’une dépense de communication. N’y a-t-il pas un budget alloué au Patrimoine comme au sein des CFF suisses ou FS italien ?

Corentin Morin : L’opération « Au revoir Patrick » a été un succès, stoppé trop tôt par la crise. Reprendre avec la rame 16 serait un signe fort, et permettrait de réunir de nouveau les amoureux du ferroviaire, et les curieux, et créer des vocations.

Patrick Bernardi : Sur les coms du sujet, ne pas hésiter à ajouter les hastag #40ansTGV, #PatrimoineSNCF, #la16enorange. Cela donnera des arguments à la Direction du Patrimoine et à la Communication pour trouver un financement.

Hervé : Il serait possible de la repeindre sans désaccoupler les motrices (tant pis si la peinture ne sera pas parfaite).

Manolo : C’est une évidence qu’il faut la remettre en orange. Quant au coût, le désaccouplement – accouplement doit être fait je suppose dans un technicentre SNCF. Pourquoi une opération réalisée quasi quotidiennement coûterait aussi cher ? Et pourquoi déjà faut-il qu’il y ait une facture ? Encore un magnifique résultat de la séparation en activités ?

Cede : La SNCF n’a jamais réussi à généraliser une livrée sur tous ses matériels, et dépense régulièrement de l’argent à repeindre ses voitures, locomotives, rames en fonction de nouvelles humeurs. Elle peut bien consacrer un peu d’argent à remettre cette rame 16 en état d’origine, c’est un beau geste pour le patrimoine (et de la peinture, de la vraie, pas un adhésif)

Joshua Teoz : Un reconditionnement en rame d’affrètement serait envisageable

TGVdu45 : Au-delà du symbole qu’il représente, savoir concilier image de marque et patrimoine fait aussi aujourd’hui la force d’une entreprise. On ne peut décemment pas prétendre au développement sans considérer et tenir compte d’un héritage technique, culturel et humain. L’histoire du TGV n’a été qu’un apprentissage permanent, et le TGV de demain n’est autre que le descendant direct des générations de TGV passées avant lui. Cet ancêtre commun se retrouve aussi techniquement dans bon nombre de trains « du quotidien », qu’il a permis de développer et concevoir. Tantôt banc d’essais, laboratoire, c’est aussi un témoin social et sociétal. C’est tout cela qu’il y a derrière le « Patrimoine » que représente ce train, orange. Cette rame serait ainsi non seulement un témoin historique, mais aussi une marque de la capacité, et de l’intelligence, à continuer à aller de l’avant, tout en gardant en tête d’où on vient. Ce train est un vecteur de l’apprentissage et des révolutions qu’il a permis depuis 40 ans. SNCF pourrait ainsi l’utiliser comme rame spéciale, pour des voyages occasionnels ou commémoratifs, permettre sa location pour des tournages d’époque, qui financeraient en partie son entretien, ainsi que sa mise à disposition pour des événements, ou opérations de communication. Pas ringard, ce train permettrait au contraire de mettre encore plus en valeur les avancées réalisées depuis, et de garder cette descendance non seulement esthétique, mais aussi technique, tel un véritable marqueur sociétal.

Simon : Ce serait une véritable vitrine, une ambassadrice de groupe SNCF, de son histoire, de son savoir-faire, de ses métiers.

Yohann : Évidemment qu’il le faut, et évidemment qu’il faut que la SNCF paye ! Je rappelle si c’est nécessaire que depuis des décennies, la SNCF et la France font le minimum pour la préservation de leur patrimoine ferroviaire et industriel, au point d’en être ridicules par rapport aux pays voisins où faire rouler un train historique est possible, bien plus facile, voire même régulier : en Allemagne on a vu un train régulier ayant sa locomotive en panne dépannée au pied levé par une machine historique disponible sur place. En Suisse des trains réguliers sont tractés régulièrement par des machines historiques maintenues en état de marche. Bien sûr qu’en termes de capital image, repeindre la rame en orange serait une opération de communication à l’impact considérable tant la couleur est « vintage » et que les années 80 sont à la mode chez les jeunes, et tant les générations actuelles n’ont même pas idée de l’ancienneté du système TGV et de son avant-gardisme à l’époque. Ce serait également bénéfique et capitalisable pour des locations de tournages cinéma ou pour des opérations de communication. Enfin, est-ce utile aussi de rappeler que la SNCF confie ses vieux matériels, pour ne pas dire ses épaves, à des associations qui se chargent de les restaurer et de les valoriser bénévolement et au prix d’un énorme travail, mais que ces machines et matériels roulants restent la propriété de la SNCF qui peut les récupérer à tout moment et peut donc récupérer au moindre coût et au moindre effort ce matériel ? Il ne serait donc que justice que la SNCF mette la main à la poche de temps en temps pour son patrimoine, surtout pour le TGV, qui fut un choix fort de l’entreprise et du gouvernement (et fort discutable puisqu’en parallèle tout à été mis dans ce nouveau train, pour l’image et l’innovation technologique, tandis que les petites lignes ont été progressivement abandonnées) : si la SNCF a défendu le train à grande vitesse par une politique d’investissement, de communication et de records, autant qu’elle soit cohérente en défendant l’histoire et le patrimoine du TGV, bref, en défendant ses choix stratégiques passés et actuels.

Paul Heilbrunn : Vous pourriez faire un défilé de tous les types de TGV aux environ de Paris…

Octopusrail : Avec financement public car cette rame a représenté la France.

Jean : Orange est la couleur flashie qui a marqué l’entrée de la grande vitesse en France. On ne change pas une équipe qui gagne. La rame 16 a battu le record en étant orange, elle doit rester tel quel pour perpétuer l’atmosphère de ce record.

STV : Le faire circuler sur une ligne touristique. En faire un restaurant 5 étoiles sur rails.

Benoît : Regroupez toutes vos machines par exemplaire unique dans un lieu qui pourrait se visiter. Merci.

Vivi le Cheminot : Il faut que cette rame tourne, comme une rame classique ! Il faut qu’elle aille à la rencontre de son public. Il faudrait faire de même avec Patrick comme ça, elles pourraient circuler en UM (unité multiple) ce qui aurait plus de logique que d’avoir deux livrées différentes.

Perceval : Oui oui oui. Le souvenir pour avancer.

Lauritz : Je suis un cheminot allemand et j’adore le TGV, un symbole de la France et de l’histoire des trains. Il FAUT conserver la rame 16 en livrée originale, et non seulement un pelliculage, mais une peinture exacte et détaillée. Voir les Italiens (Fondazione FS), ils ont beaucoup de succès avec les projets de restauration ! Rétro c’est hip et il y a beaucoup de raisons pour la peinture orange. Chaque personne en France va être surprise quand un TGV orange passe !!! Alors n’hésitez pas svp !!! Amitiés, Lauritz (Düsseldorf)

Bertrand Martin : La peinture, c’est bien. Mais une remise en l’état d’origine des intérieurs, c’est encore mieux !

Coulon Olivier 21 : Effectuer un Tour de France ferroviaire.

Philippe G : Un record de vitesse ce n’est quand même pas rien, et il serait tout à fait justifié que cette rame reprenne ses couleurs d’origine. J’irais même plus loin : pourquoi ne pas repeindre un TGV en service en orange ? Certaines compagnies aériennes (British Airways et même Air France) ont repeint un de leurs avions modernes avec des livrées « vintage », aux anciennes couleurs historiques de la compagnie et cela a beaucoup de succès (cherchez par exemple sur Google Images « A320 retro livery »).

Florent : Excellent projet que je souhaite voir aboutir. En effet, le patrimoine ferroviaire est aussi important que le patrimoine et la sauvegarde des monuments etc. Espérons que la SNCF dise oui. Repeindre la rame 16 en orange aurait plus d’impact sur les gens à mon sens, et de plus, la couleur orange fait partie de l’histoire du TGV, de son identité. Je tiens quand même à remercier tout le collectif qui sans lui rien ne serait possible.

Oehmgen Jacqueline : Nous pouvons vous aider à réduire les coûts étant spécialiste en peinture. Je me suis spécialisé dans le rail OEM et MRO en France et Europe. N’hésitez pas de revenir vers nous 3M.

Chanat : Confié à une association pour organiser des évènements et des voyages pour des passionnés mais également promouvoir le train et la SNCF. (si elle existe encore aujourd’hui……)

Jac : Elle devrait être repeinte, sans qu’on se pose la question… C’était tellement important comme changement quand elle a circulé… le TGV a révolutionné les déplacements et l’aménagement du territoire.

Arthus : Une livrée historique pour une rame historique. De plus la livrée actuelle des TGV est triste, sombre et je ne n’aime pas du tout comme la majorité des Français.

Ils disent non !

Chtitsoeur : Pour moi sa couleur n’a pas d’importance pour le 40e anniversaire de sa mise en place mais son Histoire en a. A faire découvrir aux personnes qui ne l’ont pas vécu en leur rappelant qu’il était orange.

David : Après un plan d’économies sans précédent à la SNCF, des augmentations de salaires gelées et des primes non versées aux salariés de ses filiales pourtant les plus rentables, dépenser 500 000 euros au nom de la « nostalgie » semble complètement incongru.

Moi : Si c’est pour qu’elle pourrisse dans un coin parce qu’elle coûtera trop cher en entretien pour la faire circuler occasionnellement ce n’est pas la peine autant la ferrailler tout de suite.

Audrey : Vu le prix que cela coûterait, si SNCF est prête à dépenser une somme de 500 000 €, il serait préférable de la donner à des associations humanitaires et environnementales ou à l’investir dans des projets de recherche pour préserver notre planète. Utilisez les films d’archives existant.

Chris : Peinture non nécessaire = pollution non nécessaire

CyclAbel : Quitte à conforter une image passéiste des cheminots, autant la peindre en machine à vapeur !

Thomas Lézé : La rame historique n’existe plus ? Si elle existe encore pourquoi ne pas la remettre en service ? Inutile de repeindre la rame… SNCF a d’autres problèmes bien plus importants.

Julio : Je ne suis pas sûr qu’avec l’état des finances SNCF cela soit le bienvenu.

Et pour lire toutes les réponses, vous pouvez consulter ce pdf : Réponses questionnaire rame TGV 1er record