Pour Yves Crozet, économiste, administrateur de RFF, l’idée de créer en France une holding à l’allemande est une fausse piste. Contre le rêve de reconstitution de l’opérateur historique, il invite le groupe SNCF à poursuivre sa mue pour mieux affronter la concurrence.

Par Yves Crozet, professeur à l’Université de Lyon (IEP) et directeur du Laboratoire d’économie des transports (LET) Avec les Assises, l’heure est en France à l’introspection ferroviaire. Car le système ferroviaire français n’est pas en bonne santé. Sa productivité, sa compétitivité mais aussi sa qualité et ses coûts sont interpellés. Cela d’autant plus que nous sommes en période de crise des finances publiques et que le ferroviaire est gourmand en subventions de tous ordres. Cette question des subventions est importante car elle est une caractéristique du secteur. Il n’y a pas en Europe d’activité ferroviaire qui puisse vivre sans subvention. Même dans les cas rares où l’exploitation réussit à couvrir ses coûts par les recettes, il est le plus souvent nécessaire de subventionner l’infrastructure, parfois largement. C’est le cas en France du réseau LGV, qui ne peut se développer sans financement public de l’infrastructure, ou des trains de fret, qui paient un péage très éloigné du coût complet.

Or, de façon surprenante, au lieu de se concentrer sur la question des coûts de production, le débat actuel se polarise sur la question organisationnelle. La faible efficience du système ferroviaire ne proviendrait-elle pas de la réforme de 1997, qui a conduit à séparer le gestionnaire d’infrastructure (GI) de l’entreprise ferroviaire (EF) ? Il est devenu courant de pointer du doigt les coûts de transaction qui ont résulté de cette séparation. N’assiste-t-on pas à certains doublons de part et d’autre de la frontière entre les deux Epic ? Et de façon plus générale, n’y a-t-il pas une perte d’information et de compétence avec la dé-intégration des entreprises ferroviaires historiques ?

Ces questions interrogent directement les principes de la déréglementation du secteur instaurée par les directives européennes depuis 20 ans. Plus précisément, elles interpellent sur la façon dont nous les avons mises en œuvre en France, en refusant le « modèle » anglais de l’éclatement de l’opérateur historique, mais en nous éloignant aussi du « modèle » allemand de dé-intégration à l’intérieur d’une seule holding ferroviaire publique.

Pour éclairer les débats sur l’organisation institutionnelle nous souhaitons souligner ici qu’une holding ferroviaire « à la française » ne résoudrait que marginalement les coûts de transaction tout en ne posant pas la question de fond sur les coûts de production. De ce fait, il est nécessaire d’envisager un autre scénario pour éviter de se laisser séduire par des sirènes dont le chant exprime essentiellement la nostalgie du monopole.

Dé-intégration et coûts de transaction

Les Allemands ne sont pas les seuls à avoir choisi la dé-intégration à l’intérieur d’une même société mère publique. Les Italiens et les Espagnols ont fait de même et c’est aussi le cas en Belgique et en Suisse. Parmi les pays qui ont choisi la mise en place d’un GI totalement séparé de l’EF, nous avons la Suède ou les Pays-Bas. Mais dans ces pays le GI est un GI à part entière, il n’y a pas de Gestionnaire d’infrastructure délégué (GID) comme l’est la SNCF. Le duo SNCF-RFF est donc un système hybride, boiteux diront les plus critiques, où une claire séparation institutionnelle se double d’un maintien de la tâche concrète de GID dans les mains de l’EF. Ne devrait-on pas sortir de cette ambiguïté et répartir plus clairement les missions ?

Une « claire séparation institutionnelle » se définit d’abord par rapport aux critiques qui s’adressent au système actuel. Elles tournent largement autour d’un déficit de clarté : est-ce le GI ou le GID qui est responsable de la difficulté à satisfaire la demande de sillon, de manquer de réactivité pour gérer les conséquences d’un accident et des réparations qui s’ensuivent, de mal programmer les travaux de rénovation en regard des impératifs de la circulation des trains, etc. ? Au cas par cas, on peut désigner le « vrai » responsable ou identifier la force majeure qui a provoqué le mal mais, d’une manière générale, la perception largement partagée est celle d’un système relativement opaque qui responsabilise mal les acteurs.

A ce stade de la réflexion, la première question qui se pose n’est donc pas celle de la holding, mais celle de l’achèvement de la réforme de 1997. On pourrait ainsi envisager un transfert dans le giron de RFF des entités que sont la direction des circulations ferroviaires (DCF), SNCF Infrastructures et Gares & connexions. En toute logique c’est cette option qui serait en ligne avec les directives européennes et l’orientation des choix de 1997. Mais cela ressemblerait à un démantèlement d’une SNCF déjà durement marquée par le dramatique recul du fret ferroviaire. Transférer à RFF près de la moitié des effectifs de la SNCF pose donc des questions sociales mais aussi industrielles et commerciales. L’existence d’une filière industrielle ferroviaire est sans doute mieux assurée si, par exemple à l’exportation, les firmes françaises ont un savoir-faire qui combine exploitation des trains et gestion de l’infrastructure.

C’est pourquoi la solution de la holding séduit. On ferait les mêmes rapprochements que ci-dessus, mais dans le cadre d’une seule société mère, qui pourrait éventuellement changer de nom. Nous aurions alors, comme en Allemagne une société mère que nous appellerons « Rail France », laquelle serait la holding d’autres entités qui auraient pour nom « Rail Infrastructures », « Circulations ferroviaires », « TER », « Grandes lignes », Gares et connexions, Fret, etc. Ces entités seraient indépendantes du point de vue comptable et même plus que cela, elles seraient des filiales de la société mère. Mais notons que cela ne supprime pas les coûts de transaction. Ainsi l’entité « Circulation ferroviaire » étant en contact avec les concurrents de l’opérateur historique, il faudrait, comme en Allemagne, créer autour de cette entité une « muraille de Chine » dont l’étanchéité serait régulièrement auditée. L’attribution des sillons et le choix du niveau des péages devraient en tout état de cause relever d’une entité indépendante, qui ressemblerait furieusement à ce qu’est RFF aujourd’hui. Bref, les coûts de transaction existent pour la simple raison que nous ne sommes plus à l’époque des monopoles ferroviaires intégrés. Même si l’avantage de la holding est de donner à la société mère le maximum d’informations nécessaires pour assurer la sécurité d’ensemble du système, l’interopérabilité, la cohérence des choix technologiques, la ré-intégration ne réglerait pas, loin s’en faut, le problème clé, celui des coûts de production.

Ré-intégration et coûts de production

La « solution » de la holding, spécialement en France, pose de nombreuses questions liées au fonctionnement passé et présent du système ferroviaire. Pour le comprendre, plaçons-nous d’abord du point de vue de Bruxelles.

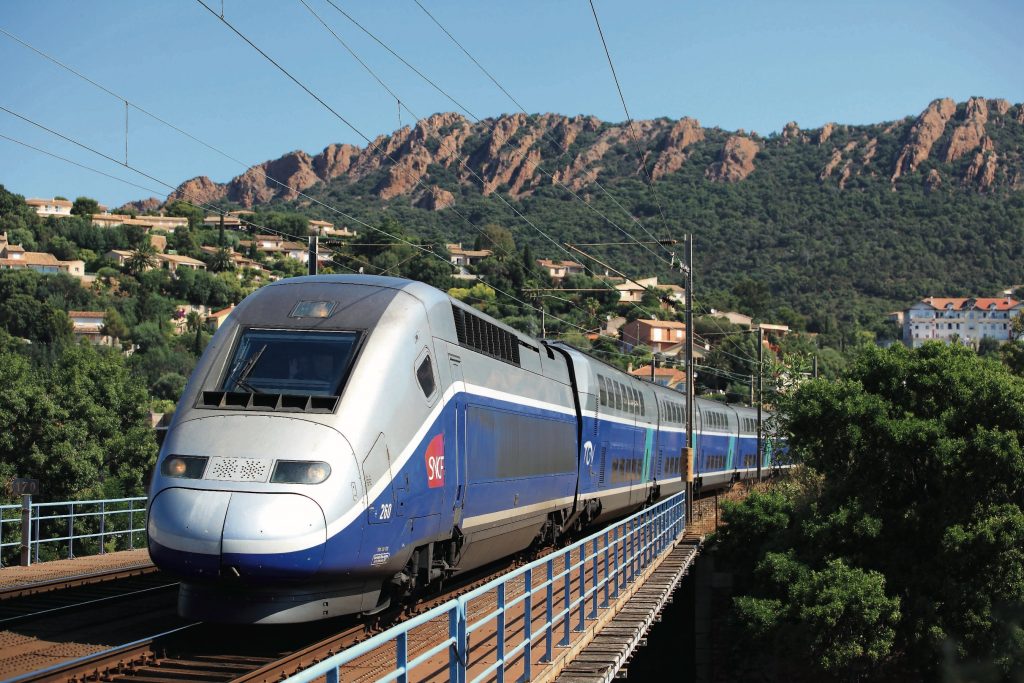

Il est évident qu’une holding « à la française » serait vue comme la reconstitution du monopole de l’opérateur historique dans un pays où la concurrence n’a été instaurée (non sans mal) que pour le Fret(1). Or le monopole, outre son caractère euro-incompatible, a montré ses limites. Ce dont souffre le système ferroviaire français aujourd’hui n’est pas tant d’une coordination imparfaite entre RFF et SNCF que de ce que l’on appelle pudiquement l’inflation ferroviaire, fruit d’une progression beaucoup trop faible de la productivité tant du côté de l’infrastructure que de l’exploitation des trains. La conséquence est que le coût pour les finances publiques est très élevé. En Allemagne ou en Suisse, les coûts sont aussi élevés, mais la spécificité française est que chez nous les subventions progressent alors même que le nombre de trains qui circulent ne cesse de diminuer malgré les succès du TGV et, localement, du TER. Le principal problème que nous devons aborder est donc celui de notre incapacité à faire du ferroviaire une activité à productivité croissante et donc à coûts de production décroissants.

Or il est maintenant connaissance commune que le ferroviaire géré « à la française » n’est pas capable d’atteindre un tel objectif.

– On l’a vu dans le fret où la réponse à l’arrivée des concurrents s’est traduite par un repli sur des objectifs de trafic qui se réduisent comme peau de chagrin, alors que des subventions substantielles ont été versées.

– On l’a vu pour les TER où les dotations publiques ont progressé plus que les trafics !

– On l’a vu pour les trains d’équilibre du territoire où la négociation a conduit à la mise en place d’une nouvelle subvention.

– On le voit dans la maintenance et le renouvellement de l’infrastructure où sévit une inflation ferroviaire très supérieure à la hausse des indices de prix de référence.

– On le voit même pour le TGV où la question du niveau des péages, qui est en elle-même légitime, devrait conduire à s’interroger sur les gains de productivité potentiels de cette activité. Les demandes de subvention pour l’exploitation de certains TGV se profilent à l’horizon !

Ces exemples sont significatifs d’une logique d’économie administrée et non d’une logique d’entreprise. Notons bien que SNCF et RFF ne sont pas les seuls à vivre des subventions et à en demander toujours plus. Une grande partie de ces demandes résulte des stratégies d’autres acteurs du système ferroviaire qui s’inscrivent encore plus explicitement dans une logique d’économie administrée. Cette dernière se caractérise par le réflexe d’une demande de subvention dès lors que le financement est problématique. Ainsi, les syndicats mais aussi les clients, les élus régionaux et nationaux, qu’il s’agisse des TER ou des projets de TGV, ne sont d’accord que sur une chose : l’Etat doit payer ! Quand un problème se pose, il faut accroître les subventions !

C’est essentiellement pour cela qu’une holding à la française serait une mauvaise solution. On éviterait (peut-être) quelques coûts de transaction, mais on renforcerait ce qui fait la caractéristique principale du ferroviaire français : la capture de la tutelle publique par les autres acteurs du système qui arrivent à convaincre que leurs intérêts particuliers relèvent de l’intérêt général.

Le problème clé : la capture de la tutelle publique

Le principal problème de gouvernance du ferroviaire français ne réside pas dans la coupure entre RFF et la SNCF, il se trouve dans l’incapacité de la puissance publique à imposer des objectifs raisonnables au système. Car tous les autres acteurs poussent dans le sens contraire.

Qu’on en juge :

– le projet de Snit et ses dizaines de milliards de projets de lignes TGV est-il quelque chose de raisonnable ? Alors même que les finances publiques sont dans la situation que l’on sait ! Chacun convient que cela n’est pas possible, mais personne ne veut abandonner son propre projet : un exemple typique de jeu d’acteurs qui pousse la puissance publique à faire des promesses inconsidérées.

– Est-il raisonnable de voir les ministres successifs fixer des objectifs ambitieux au fret ferroviaire alors que la réalité vient, année après année, leur imposer un cruel démenti ?

– Est-il raisonnable de maintenir en activité certaines lignes ferroviaires quand les trafics sont faibles et n’ont aucune raison de progresser puisque dans le même temps on améliore le réseau routier et la performance des automobiles ? Certains projets de réouverture de lignes suscitent les mêmes questions.

– Symétriquement, est-il raisonnable d’arrêter le trafic fret de certaines lignes ferroviaires locales alors que des opérateurs ferroviaires de proximité (OFP) pourraient y développer une activité performante.

– Est-il raisonnable de se plaindre des coûts des TER SNCF tout en se montrant d’une excessive pusillanimité devant l’idée même d’expérimenter localement l’ouverture à la concurrence pour ce marché ?

– Est-il raisonnable de se satisfaire en France de gains de productivité très faibles dans le ferroviaire à comparer de ce que réalisent nos voisins ?

– Est-il raisonnable qu’une entreprise publique qui représente moins de 1 % de l’ensemble des salariés de France, dont les salariés sont protégés par leur statut, cumule à elle seule chaque année entre 20 et 30 % du total des journées de travail perdues en France pour fait de grève ?

– Le lecteur peut allonger cette liste !

C’est donc sur ces blocages que s’arrête le parallèle avec l’Allemagne et la Suisse. Dans ce dernier pays, le maintien de l’unité des CFF a été compensé par une diminution forte des effectifs, de presque 40 000 dans les années 1980 à 28 000 personnes aujourd’hui (-30 %), alors même que le trafic a progressé très sensiblement. Le même mouvement a été observé en Allemagne. En d’autres termes, dans ces pays, la promotion d’une holding ferroviaire s’est accompagnée d’une contrepartie importante en termes d’efficacité et donc de maîtrise des subventions publiques.

La mise en place d’une holding ferroviaire à l’allemande exigerait rappelons-le :

– la création de sociétés anonymes et de filiales et l’abandon du statut d’Epic ;

– la fin du statut pour tous les nouveaux recrutés du système, accompagnée d’objectifs explicites de réduction tendancielle des effectifs du fait des gains de productivité attendus ;

– le transfert de la dette ferroviaire à la collectivité, faute de quoi la nouvelle entité ré-intégrée se verrait lestée d’une dette insoutenable de plus de 35 milliards d’euros ;

– une programmation raisonnable des financements publics et donc l’abandon de nombreux projets non réalistes dans l’état de nos finances publiques ;

– le recours explicite à la concurrence pour les trafics voyageurs, afin de mettre sous tension l’opérateur historique ;

– un encadrement rigoureux du droit de grève(2)…

Chacun comprend bien qu’un tel big bang ferroviaire est hors d’atteinte pour de multiples raisons. Il tombe sous le sens qu’en France, la reconstitution du monopole ferroviaire renforcerait encore plus la capture. L’inflation ferroviaire s’accélérerait et les subventions se multiplieraient pour la plupart des entités de la holding. On comprend bien dès lors pourquoi certains poussent en avant cette solution. Le point commun qu’ils défendent est simple : renforcer le caractère administré de la production ferroviaire ce qui a l’avantage de rendre l’Etat coupable de tous les maux !

Redonner des marges de manœuvre à la collectivité en échappant à la tyrannie du statu quo ?

Le lecteur aura compris que tel n’est pas notre objectif. L’intérêt général commande que le secteur ferroviaire en France soit capable de fournir des gains de productivité dont profitera le plus grand nombre au lieu d’attirer à lui des subventions toujours plus importantes. Mais comment faire dans un monde où dominent les mécanismes de capture ? Est-il possible d’échapper à la tyrannie du statu quo ? Sachant qu’il est inutile de rêver d’un Grand Soir qui placerait la tutelle publique en position de force pour imposer des objectifs clairs de gains de productivité, Il faut les rechercher par plusieurs moyens indirects. Tous pouvant se résumer à une idée simple : faire la démonstration que l’on peut faire mieux et moins cher.

Pour éclairer les choix à venir, regardons d’abord la situation actuelle car des éléments de pression en faveur de l’efficacité du système ferroviaire existent déjà. On peut en citer trois.

– La création et le développement (non anticipé) de RFF sont un de ces leviers indirects. Car RFF ne s’est pas contenté d’être une structure de défaisance de la dette ferroviaire. Le GI a pris son rôle au sérieux et la tutelle publique a fait de même. En donnant à RFF dans son contrat de performance (2008) un objectif de couverture des coûts complets, l’autorité publique a indirectement mis le système ferroviaire et la SNCF sous tension. Même s’il est évident que l’on ne pourra augmenter indéfiniment les péages, il faut conserver cette pression et le rôle croissant de RFF sur la définition des processus de maintenance et renouvellement. La démarche prend du temps, mais les résultats sont indéniables. L’expertise ferroviaire ne relève plus d’un seul acteur.

– La régionalisation des TER est un autre exemple de remise en cause du monopole d’expertise. L’ouverture à la concurrence va devenir l’étape suivante de la régionalisation. La concurrence sur le marché a montré ses limites et aussi les limites de Fret SNCF. Il faut en tirer les conséquences (voir ci-dessous). Mais comme on l’a vu dans les pays voisins, la concurrence pour le marché (TER), sera une source importante de benchmarking. Les régions ont besoin de références pour sortir de leur pusillanimité à l’égard de la SNCF. Et la SNCF elle-même a besoin de cette tension extérieure qui peut l’aider à progresser en interne car ses capacités de réaction sont importantes.

– Le développement du rôle de l’Araf représente une autre source de pression sur le système. Là aussi, nous avons un gisement potentiel de transparence et donc d’incitations. Là encore le monopole de l’expertise se transforme en pluralisme en même temps que se multiplient les entreprises agissant dans le ferroviaire.

Pour ne pas s’en tenir au statu quo, faisons, une bonne fois pour toutes, le deuil de l’intégration et distinguons ce qui relève du monopole d’une part et d’autre part de firmes plurielles. Car ce qui fonde les directives européennes c’est qu’il y a deux types d’activités distincts dans le champ du ferroviaire.

– Il y a d’abord ce qui relève du monopole public de l’infrastructure. Ce que nous devons faire est donc de préciser le rôle de ce monopole symbolisé par RFF. Un élargissement de périmètre de RFF est inscrit dans les évolutions en cours. La gestion des circulations est logiquement en train de se rapprocher du GI. Cette évolution est en marche, mais il faut encore préciser les fonctions qui relèvent en propre de RFF. Sur ces bases, un calendrier pourrait être envisagé. Mais ce transfert ne signifie pas que d’autres activités comme Gares & connexions ou SNCF infrastructures doivent suivre le même chemin car ces dernières sont plus assimilables à des activités d’entreprises cherchant à se valoriser sur des marchés.

– Il y a ensuite dans le monde du ferroviaire ce qui relève de la compétence d’entreprises diversifiées. La SNCF en est le meilleur exemple, qui a développé en France et à l’étranger de multiples filiales dans ses domaines de compétences. Ce qui est devant nous n’est pas la reconstitution de l’opérateur historique, mais la poursuite de la mue de la SNCF et de son groupe, dont les composantes vont de plus en plus s’autonomiser car elles seront, chacune dans son activité, confrontées à la concurrence. Prenons quelques exemples :

– le secteur du fret par son imbrication avec Geodis et ses multiples filiales, développe de plus en plus une logique liée aux intérêts propres de la firme et qui n’ont plus rien à voir avec l’intérêt général. Il faut en tirer les conséquences…

– L’activité SNCF infrastructures doit aussi être pensée en relation avec les filiales du groupe et le fait que l’entretien de l’infrastructure ne relève pas du périmètre du monopole. Il est tout à fait possible de laisser la SNCF développer ses capacités dans ce secteur sans les intégrer à RFF. Mais RFF doit aussi pouvoir à terme choisir ses sous-traitants. L’exemple suédois nous montre ce qu’est une externalisation systématique de la maintenance et de la rénovation.

– Gare & connexions représente un cas particulier compte tenu du rôle important des régions et des collectivités locales dans la question des gares, mais aussi du rôle des gares dans la perspective de l’ouverture à la concurrence. Comme vient de le rappeler l’Araf, cette entité doit voir progresser son autonomie par rapport à la SNCF.

– Les activités TER et Grandes lignes doivent aussi se positionner comme des composantes relativement indépendantes, faisant face à des marchés assez différents.

Ce chemin est raisonnable car il répond aux deux enjeux clés du système ferroviaire français, la compétitivité industrielle et la soutenabilité financière :

– la compétitivité car la tendance n’est pas, en France comme en Europe, à une reconstitution des monopoles ferroviaires, mais à la poursuite d’une logique d’entreprise pour une firme, la SNCF, qui se trouve de fait confrontée à un nombre croissant de nouveaux acteurs dans tous ses champs d’activité. La promotion de sa capacité industrielle et commerciale, en France et à l’étranger, ne passe pas par le repli mais par la définition d’une stratégie résolue d’affronter la concurrence ;

– la soutenabilité financière car l’autre enjeu concerne les finances publiques. L’existence des péages et l’objectif de coût complet donné à RFF ont le mérite considérable de requérir des subventions « en aval », au niveau des services de transport et donc très visibles dans les comptes publics. La puissance publique sait alors ce qu’elle finance : l’Etat qui assure un maintien des TET, les régions qui assurent l’offre de TER, etc. Les services offerts peuvent se révéler déficitaires, plutôt que de paraître équilibrés à la faveur de subventions croisées ! Il appartient alors à la puissance publique de décider ou non de l’achat du service au prix de ce déficit, voire d’explorer les productions alternatives de service que peuvent proposer d’autres modes ou d’autres opérateurs.

Alors que la dette publique atteint des sommets, il est inutile de rêver à une disparition de RFF qui augmenterait de près de 30 milliards la dette « maastrichienne ». Il est plus sage et plus sain de choisir le chemin de la raison, celui qui protège les finances publiques, elles en ont plus que jamais besoin !

-1024x626.jpg)