Ewa

Le train usine Boa à l’oeuvre sur la ligne R de Transilien

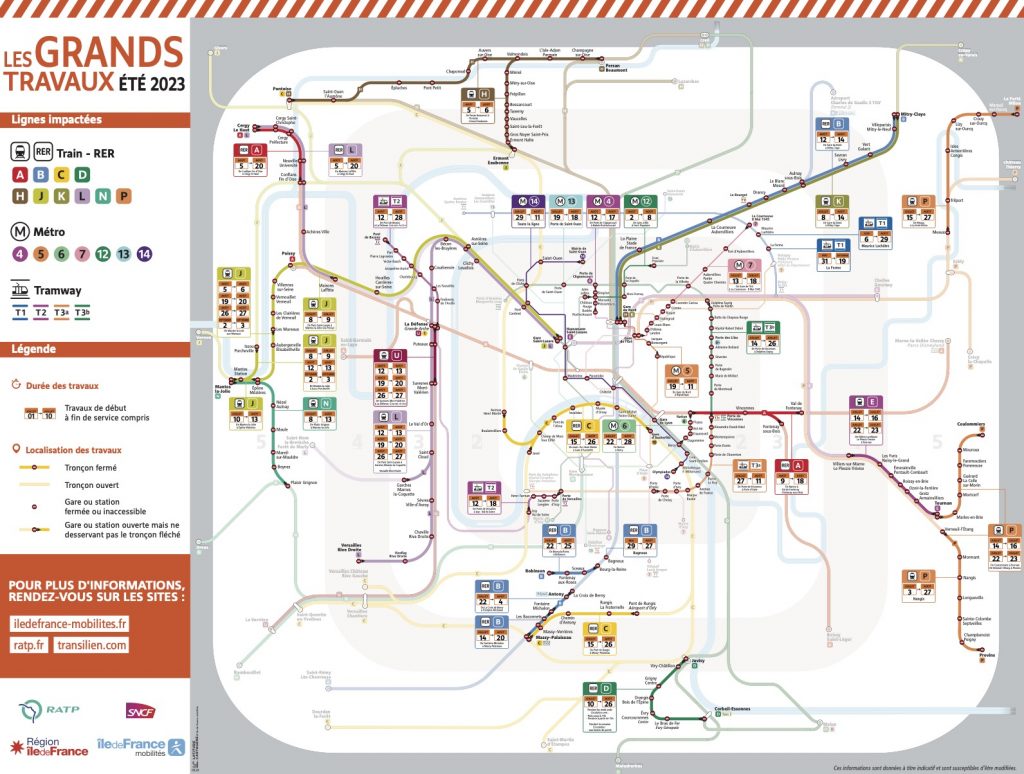

L’annonce du programme des grands travaux à entreprendre sur les réseaux de transport d’Île-de-France de juin à la fin août est un signe du retour de l’été… et 2023 ne fera pas exception. Contrairement à l’été 2024, année olympique, durant lequel aucun chantier ne sera entrepris au cours des mois de juillet et août, habituellement réputés les plus calmes. Autant dire que le programme 2023 sera chargé, même si le montant des travaux n’est pas plus élevé que les étés précédents, avec un total avoisinant les 4,2 milliards d’euros, dont près de 2 pour la SNCF et près de 2,2 pour la RATP, cette dernière mobilisant plus de 2 000 personnes et plus de 70 entreprises.

Au programme de l’été 2023 figurent une fois de plus des opérations d’entretien, de modernisation, de développement et de connexion de projets structurants (en particulier dans le cadre de plusieurs chantiers d’interconnexion du Grand Paris Express ou l’arrivée de nouveaux trains MI20 sur le RER B ou MP89 rénovés sur la ligne 6), nécessitant des interruptions temporaires de trafic sur tous les réseaux ferrés sous la responsabilité d’Île-de-France Mobilités (IDFM) : les 5 lignes de RER, 7 lignes Transilien SNCF (H, J, K, L, P, N et U), 9 lignes de métro (4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 et 14) et 4 lignes de tramway (T1, T2, T3a et T3b). Sans compter le poursuite des travaux et essais sur les lignes qui ne sont pas encore ouvertes au public (prolongement ouest d’Eole, mais aussi essais dynamiques sur le tram T12, avant marches à blanc, en vue de sa mise en service en décembre).

C’est pourquoi la RATP et la SNCF, en coordination avec IDFM, ont plus que jamais mis l’accent sur l’information en amont, afin de proposer aux usagers habituels et aux riverains, dès le mois d’avril, des plans de transport alternatifs adaptés, par tous les moyens, y compris les réseaux sociaux. Et lors des travaux proprement dits, davantage d’agents SNCF (« gilets rouges ») et RATP seront mobilisés pour informer les voyageurs, souvent occasionnels en plein été, et faciliter leurs déplacements en bus de substitution ou sur d’autres itinéraires.

Quels points forts cet été ? « Comme d’habitude », la traversée parisienne du RER C sera interrompue, cette fois entre l’Avenue Henri Martin, Javel et la Gare d’Austerlitz, du 15 juillet au 26 août. Les autres lignes de RER sont plutôt interrompues hors du centre, avec en particulier la coupure du RER B nord du 12 au 14 août. Et sur la partie sud des RER B et C se déroulera le « chantier XXL » du millésime estival 2023 : le remplacement des ponts de Chartres (ligne B) et de Gallardon (ligne C) au moyen d’une des plus grandes grues d’Europe (84 mètres de long et 1 670 tonnes), le 19 juillet et le 8 août. De ce fait, le tronçon entre Fontaine-Michalon et Massy-Palaiseau, sur le RER B, sera fermé du 14 juillet au 20 août inclus. D’autres fermetures plus ponctuelles auront également lieu sur le RER B sud.

Il est de la plus haute importance que les chantiers de l’été 2023 soient achevés dans les temps, vu que l’année prochaine, il n’y aura de travaux qu’à la marge, jusqu’au début juillet. En revanche, le programme 2025 devrait être des plus denses.

P. L.

Le pont Philippe de Girard qui enjambe l’ensemble des voies à la sortie de Paris-Est va faire l’objet d’importants travaux de réfection, le week-end du 15 et 16 janvier, entraînant une interruption totale du trafic de la gare de l’Est pendant 50 heures. Ces travaux nécessaires au maintien de la sécurité ferroviaire étaient programmés depuis quatre ans.

Datant de 1868, le pont a été reconstruit en 1930 pour répondre à l’agrandissement de la gare de l’Est. Il est alors équipé de hourdis, des voûtes en béton servant à protéger la structure de l’ouvrage des gaz et des fumées s’échappant des locomotives.

Mais SNCF Réseau a constaté une dégradation de deux de ces hourdis. Face au risque qu’ils présentent pour les circulations ferroviaires, il est devenu indispensable de les changer.

Pour exécuter ces travaux, il est prévu d’installer un échafaudage sur la plateforme, mais également de poser des filets de protection sous l’ouvrage, et des protections au sol au niveau des voies. Ces mesures doivent permettre d’évacuer les gravats tout en protégeant les infrastructures. De plus, les agents travaillant au-dessus des voies et à proximité de la caténaire, il est indispensable de couper l’alimentation électrique durant toute la durée des travaux.

Les TGV vers l’Est de la France, vers l’Allemagne et le Luxembourg seront exceptionnellement assurés en gare de Paris Nord. Les TER Vallée de la Marne (Strasbourg – Châlons – Paris) partiront et arriveront à Paris gare de Lyon. Et des cars de substitution seront mis en place pour la ligne 4 (Paris- Troyes – Belfort – Mulhouse).

Malgré les incertitudes qui planent avec la cinquième vague due au variant Omicron, l’année 2022 s’annonce déjà riche en événements ferroviaires. Tour d’horizon.

Centenaire de l’UIC… et cinquantenaire d’InterRail

L’année 2022 sera marquée par un double anniversaire : les 100 ans de l’UIC (Union internationale des Chemins de fer) et les 50 ans de la carte InterRail. L’UIC s’est donné la mission de développer la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et de promouvoir ce mode de transport. L’organisme cherche notamment à faciliter la circulation des trains d’un pays à l’autre grâce à l’adoption de normes techniques favorisant l’interopérabilité ferroviaire – plus de huit décennies avant que ce terme ne soit inventé !

En 1972, l’UIC avait célébré son cinquantenaire par une opération visant à promouvoir le rail comme moyen de transport pour les jeunes à travers l’Europe, avec le lancement de la carte InterRail. Très populaire à ses débuts, cette carte fortement concurrencée par les vols low cost au début du XXIe siècle a toutes les chances de redevenir un classique, désormais pour tous les âges, mais à condition que l’épidémie actuelle disparaisse, permettant la réouverture des frontières. Un souhait pour le nouvel an !

Cap au sud pour la ligne 4 du métro parisien

Presque neuf ans après son premier prolongement au sud du périphérique parisien, vers la Mairie de Montrouge, la ligne 4 devait être prolongée le 13 janvier vers la commune de Bagneux. Desservant deux stations, Barbara et Lucie Aubrac (qui sera en correspondance avec la future ligne 15), ce prolongement comprend un centre de dépannage à son extrémité. Son ouverture intervient avant l’automatisation de la ligne 4, dont les rames MP14 automatiques seront progressivement mises en service à partir de la mi-2022, pour une automatisation complète fin 2023.

Crossrail, enfin ?

Longtemps prévue pour la fin 2018, la date d’ouverture du tunnel sous le centre de Londres de l’Elizabeth Line, première ligne du RER londonien Crossrail, a été repoussée pendant l’été 2020 au premier semestre 2022. Aux dernières nouvelles, tout sera fait pour que la mise en service ait bien lieu « entre février et juin 2022 », alors qu’une date non-officielle, le 6 mars, circule sur internet. En tout cas, les marches à blanc ont déjà commencé.

Outre les multiples problèmes techniques, les incertitudes liées au Covid-19 ne sont pas étrangères aux derniers retards de la mise en service de la traversée souterraine de Londres, entre la gare de Paddington (ouest) et Abbey Wood (est).

Prolongement de la ligne 12 du métro parisien à Aubervilliers

La deuxième phase du prolongement de la ligne 12 à Aubervilliers est programmée « au printemps 2022 », soit près de dix ans après la première phase. Cette phase, qui comprend la mise en service de deux stations supplémentaires dans cette commune au nord-est de Paris, Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers, ouvrent enfin, après trois reports : aux problèmes techniques (géologie locale) se sont ajoutés le Covid-19…

Ouigo Espagne s’étend

Affichant un beau succès, Ouigo Espagne, qui travaille à l’homologation des trains sur la route Madrid-Valence, doit ouvrir cette nouvelle relation au printemps 2022. La filiale de la SNCF devrait par la suite lancer la liaison Madrid-Alicante.

Deuxième génération des trains Acela aux Etats-Unis

La mise en service des Avelia Liberty d’Alstom, deuxième génération des trains à grande vitesse Acela sur le corridor nord-est des États-Unis (Boston – New York – Philadelphie – Washington), n’a pas pu avoir lieu en 2021, année qui marquait le cinquantenaire d’Amtrak. Des modifications plus conséquentes ont dû être faites pour adapter ces rames à la voie et aux caténaires du corridor nord-est, ainsi qu’aux courbes de faible rayon. Avec un an de retard, la mise en service des nouvelles rames est annoncée au printemps 2022.

Ouigo lance ses Paris – Lyon et Paris – Nantes « vitesse classique »

Assurés en France depuis avril 2013 par des rames TGV de grande capacité en livrée bleue, puis depuis mai dernier en Espagne, toujours en TGV (blancs cette fois – avec une voiture bar !), les trains à bas coût Ouigo de la SNCF se diversifient au printemps 2022 avec le lancement de trains « Ouigo Vitesse Classique » assurés avec des rames tractées Corail en livrée rose.

C’est via des itinéraires empruntant le réseau classique que deux allers-retours seront proposés entre Paris et Lyon, ainsi que trois allers-retours entre Paris et Nantes. Au départ de Paris Bercy, les premiers desserviront Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon Ville, Chalon-sur-Saône, Mâcon Ville et Lyon Perrache. Les Paris – Nantes seront répartis entre deux « branches ». Avec son itinéraire via la Grande Ceinture et Le Mans, la Branche nord (Paris Austerlitz – Juvisy – Massy-Palaiseau – Versailles Chantiers – Chartres – Le Mans – Angers Saint-Laud – Nantes) sera desservie une fois par jour. Alors que deux allers-retours quotidiens emprunteront la Branche sud, via la vallée de la Loire (Paris Austerlitz – Juvisy – Les Aubrais – Blois-Chambord – Saint- Pierre-des-Corps – Saumur- Angers Saint-Laud – Nantes).

Ouverture du procès du déraillement de Brétigny

Le procès du déraillement de Brétigny-sur-Orge (Essonne) devrait se tenir du 25 avril au 17 juin devant le tribunal correctionnel d’Évry. La SNCF, SNCF Réseau et un cadre dirigeant de proximité des voies du secteur de Brétigny-sur-Orge, sont poursuivis pour homicides involontaires et blessures involontaires. Les magistrats instructeurs, qui ont suivi les réquisitions du parquet estiment que des « organes ou représentants » de l’entreprise ont été « défaillants dans l’organisation, le contrôle et la réalisation des opérations de maintenance ».

Rappelons que 7 personnes ont perdu la vie lors du déraillement du train Paris – Limoges, le 12 juillet 2013, au cours duquel 70 personnes ont aussi été blessées, dont 9 grièvement.

Signature du contrat de performance Etat-SNCF Réseau

C’est aussi d’ici la fin avril que devrait être signé le contrat de performance Etat-SNCF Réseau. Très attendu, ce document doit inscrire, jusqu’à 2030, l’effort d’investissement dans la rénovation du réseau à un niveau tournant autour de 2,8 milliards d’euros par an.

Mise en service de la ligne B de Rennes

La mise en service de la ligne B du métro de Rennes est désormais attendue « entre fin avril et fin mai ». Ici encore, le retard s’explique en partie par la crise sanitaire, qui a mis le chantier du métro à l’arrêt du 20 mars au 4 mai 2020. S’y sont ajoutées les difficultés qu’ont rencontrées les experts pour se déplacer lors de la mise au point le matériel roulant automatique Cityval de Siemens, dont le réseau rennais est le tout premier utilisateur.

Cinq allers-retours Paris – Lyon par Trenitalia

Après le lancement par Trenitalia de deux allers-retours par jour en Frecciarossa 1000 entre Paris et Milan le 18 décembre dernier, trois allers-retours supplémentaires entre Paris Gare de Lyon et Lyon Perrache (via Lyon Part-Dieu) devraient compléter l’offre « prochainement ». Si la date n’est pas encore précisée, on sait déjà que le niveau de desserte actuel est prévu jusqu’au 13 mai au moins…

Le MP 14 sur la ligne 11 du métro parisien

Attendu pour 2023, le prolongement de la ligne 11 du métro parisien à Romainville, Montreuil et Rosny-sous-Bois a été mis à profit pour remplacer les actuelles rames sur pneus MP59, presque sexagénaires et ne comptant que quatre voitures, par des rames MP14 de cinq voitures. Outre par leur composition, les MP14 de la ligne 11 se distingueront des nouvelles rames de six caisses pour la ligne 4 par la présence de cabines de conduite à leurs extrémités, les rames de la ligne 4 étant à conduite automatique.

Désignation de l’exploitant des premières lignes ferroviaires ouvertes à la concurrence en Ile-de-France

Après le lancement l’année dernière du premier appel d’offres pour ouvrir à la concurrence l’exploitation des lignes de trams-trains T4 et T11, ainsi que la branche Esbly-Crécy de la ligne P, le nouvel exploitant devrait être désigné mi-2022 par Ile-de-France Mobilités . Il en prendra effectivement les commandes en décembre 2023.

Auparavant, début 2022, IDFM devrait avoir lancé un appel d’offres pour l’exploitation des futurs trams-trains T12 et T13, actuellement en construction. La désignation du vainqueur est attendue en 2023 et son arrivée en décembre 2024. Suivront les lignes J et L de la banlieue Saint-Lazare, avec les premiers trains de la concurrence en décembre 2025, puis les N et U du faisceau Montparnasse un an plus tard.

Congrès mondial de la recherche ferroviaire

Organisé par le RSSB et l’Université de Birmingham, avec l’UIC, la treizième conférence mondiale de la recherche ferroviaire (WCRR) se tiendra du 6 au 10 juin à l’International Convention Centre de Birmingham (Royaume-Uni). Ce sommet mondial aura un thème d’actualité : Reshaping our railways post-pandemic: Research with an impact, soit « Remodeler nos chemins de fer après la pandémie : la recherche et ses effets »…

European Mobility Expo

Jadis connu sous l’appellation Transports Publics, le salon biennal organisé en alternance avec les RNTP (Rencontres national du transport public) par le GIE Objectif transport public (GART et UTP) à Paris-Expo (Porte de Versailles) doit faire son retour en présenciel. Plus de 11 000 visiteurs sont attendus à cet événement qui se tiendra cette année du 7 au 9 juin.

UIC Highspeed

Reprogrammée deux ans après la date initialement prévue, la onzième édition du congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire se tiendra à Pékin du 28 juin au 1er juillet. Plus de 3 000 participants sont attendus pour cette édition, la première depuis la crise sanitaire.

Retour estival du train de nuit entre Paris et la Côte basque

Pendant les mois de juillet et août, le train de nuit Paris – Lourdes relancé en décembre 2021 doit être prolongé vers Hendaye, à la frontière espagnole, via Pau, Orthez, Dax, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.

Début du retour des trains de voyageurs sur la rive droite du Rhône

Annoncée comme une priorité lors des États généraux du Rail et de l’Intermodalité de la région Occitanie en 2016, la réouverture aux trains de voyageurs de la ligne de la rive droite du Rhône (82 km et 1 heure 20 de trajet entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit) devrait débuter au cours de l’été 2022.

Dans un premier temps, il s’agira d’une réouverture partielle portant sur la desserte quotidienne des gares de Pont-Saint-Esprit et Bagnols-sur-Cèze, et celle, saisonnière et exceptionnelle, de Remoulins.

Mise en service du T13

L’été prochain devrait voir la mise en service de la première phase du tram-train T13, entre la gare RER de Saint-Germain-en-Laye, à l’ouest de Paris, et Saint-Cyr, à l’ouest de Versailles.

Après un parcours à travers le centre-ville de Saint-Germain, la ligne réemploiera pour l’essentiel le tracé de la Grande Ceinture ouest (GCO), qui avait été partiellement rénové en 2004. Mise sous tension en décembre 2021, la section sur le tracé de la GCO est actuellement parcourue par les premiers trams-trains Citadis Dualis qui lui sont destinés. Dans une deuxième phase, actuellement prévue en 2026, la ligne T13 doit être prolongée au nord vers Achères, via Poissy.

iryo, un nouveau concurrent à grande vitesse en Espagne

C’est « au deuxième semestre 2022 », sous la marque commerciale iryo, qu’Ilsa, filiale de Trenitalia et d’Air Nostrum et « premier opérateur privé espagnol de trains à grande vitesse », devrait mettre en service ses premières rames Frecciarossa 1000 sur Madrid – Saragosse – Barcelone, Madrid – Cordoue – Séville / Malaga et Madrid – Cuenca – Valence / Alicante.

InnoTrans 2022

Après un premier changement de date pour cause de pandémie, la treizième édition du principal salon ferroviaire mondial a finalement été reportée de deux ans (la précédente édition de cet événement biennal s’étant tenue en septembre 2018). C’est donc du 20 au 23 septembre prochains que le parc des expositions de Berlin (Messe Berlin) devrait accueillir ses visiteurs dans 41 halls, ainsi que le long de ses 3,5 km de voies extérieures destinés à la présentation du matériel roulant le plus récent.

Paris – Troyes : phase 1 de l’électrification confirmée pour l’automne 2022

L’électrification de Gretz-Armainvilliers à Longueville, première phase de l’électrification de Paris – Troyes, est bien prévue pour octobre 2022, a confirmé le ministre délégué, chargé des Transports, le 21 décembre aux élus de la métropole de Troyes, du département de l’Aube et de la région Grand Est.

Pour la phase 2 de l’électrification de cet axe, entre Longueville et Troyes, le président de SNCF Réseau, Luc Lallemand s’est engagé à lancer immédiatement une étude pour réduire sensiblement la durée de la phase travaux.

Jean-Baptiste Djebbari a demandé la réunion du comité de pilotage du projet, en février prochain, une fois connus les résultats de cette étude afin de valider les coûts définitifs de la phase 1 et des études de la phase 2, de signer les engagements financiers nécessaires et de permettre l’enchaînement des étapes de l’opération sans délai.

Essais à Velim et en France des deux premières rames TGV M

Après des essais en poste fixe, la première rame de présérie de la prochaine génération du TGV devrait partir pour des essais dynamiques sur l’anneau de vitesse du centre d’essais de Velim jusqu’à la fin 2022. Parallèlement, la deuxième rame devrait effectuer des essais sur le réseau ferré national à partir de septembre.

Mise en service du RER E entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre

Le deuxième week-end de décembre est traditionnellement celui des changements d’horaires les plus importants, avec le passage au service annuel de l’année suivante.

Parmi les nouveautés les plus attendues de décembre 2022 figure la mise en service du premier prolongement vers l’ouest de la ligne E du RER francilien, alias projet Eole.

Aux dernières nouvelles, c’est toujours à la fin de l’année que les trains sont attendus entre Haussmann Saint-Lazare, au cœur de Paris, et Nanterre-La Folie, via une nouvelle gare établie sous le Cnit à La Défense.

La mise en service de la deuxième phase, qui comprend le raccordement sur la ligne vers Mantes-la-Jolie, doit intervenir fin 2024.

Patrick Laval

Malgré la crise sanitaire, le programme des chantiers de régénération du réseau a été exécuté sans encombre en 2021, selon Matthieu Chabanel. Le directeur général délégué chargé des Projets, de la Maintenance, et de l’Exploitation à SNCF Réseau dresse un bilan sur l’année passée et esquisse les projets pour 2022, alors que le contrat de performance élaboré avec l’Etat est en cours de consultation.

Ville, Rail & Transports. Que retenir de 2021 ?

Matthieu Chabanel. Après une année 2020 perturbée par la crise du Covid-19, 2021 a été une année réussie pour SNCF Réseau. Cette année, en matière de régénération, nous sommes revenus à un rythme conforme à ce qui était prévu dans le budget. C’est une vraie satisfaction puisque la crise sanitaire avait impacté notre production en 2020. Le budget de régénération s’élève à 2,820 milliards d’euros, rapporté à un budget d’investissement total de 5 milliards d’euros.

Les investissements sont stables, avec naturellement des petits écarts d’une spécialité à l’autre : un peu plus de voies et un peu moins d’ouvrages d’art, par exemple, mais dans des proportions relativement faibles.

Le budget pour la régénération atteindra même 2,850 milliards d’euros en 2022 – un budget sans commune mesure avec celui d’il y a 15 ans, quand nous tournions autour de 1 milliard d’euros.

VRT. Les retards liés au Covid se font-ils toujours ressentir ?

M. C. Nous avons rattrapé rapidement les écarts causés par la crise l’année dernière. Certaines mises en service de projets spécifiques, décalées l’année dernière du fait de la crise sanitaire, ont pu se réaliser cette année. C’est notamment le cas pour la ligne Serqueux – Gisors, opérationnelle depuis le printemps dernier.

En parallèle, la régénération du réseau a été comme chaque année un chantier permanent. Ces travaux se déroulent sur le réseau exploité et ils doivent être programmés longtemps à l’avance pour limiter leurs conséquences sur la circulation des trains. En 2021, nous avons dû non seulement réaliser le programme annuel planifié mais aussi des reliquats d’opérations initialement programmées en 2020.

VRT. Quelles ont été les principales entreprises partenaires qui ont travaillé avec vous en 2021 ?

M. C. Notre panel de fournisseurs de travaux regroupe près de 400 entreprises. Certains font des travaux très précis. Pour les chantiers de plus gros volume, nous pouvons citer Colas Rail, Eiffage rail, ETF ou TSO. Concernant les marchés de suites rapides, Transalp Renouvellement est également à pied d’œuvre à nos côtés.

En réalité, SNCF Réseau travaille avec un tissu d’entreprises diversifié, aussi bien des gros groupes que des PME ou des ETI. Notre objectif est d’ailleurs d’animer un écosystème industriel complet et synchrone qui ne se limite pas aux grands groupes. En complément des activités sur les voies, un gros travail de signalisation est réalisé par des entreprises comme Alstom, Thalès, Hitachi et Siemens.

VRT. Quelles sont les difficultés rencontrées ?

M. C. Plus de 1 500 chantiers sont réalisés chaque année sur l’ensemble du territoire par les équipes de SNCF Réseau. Je tiens à souligner le travail remarquable de nos collaborateurs, qui résolvent chaque jour de multiples problématiques techniques dans le cadre de la régénération du réseau. C’est un défi industriel du quotidien, d’autant que ces travaux ont lieu en plein air, la plupart du temps de nuit, dans des conditions météorologiques parfois extrêmes. Ces chantiers doivent, qui plus est, s’intégrer parmi les circulations qui se poursuivent sur le réseau ferroviaire. L’un de nos enjeux à l’heure actuelle est de réaliser des travaux les moins perturbants possible pour la circulation des trains de nos clients.

Un autre enjeu majeur pour SNCF Réseau et ses partenaires industriels est le recrutement, et notamment le « sourcing » de personnel formé dans un certain nombre de spécialités techniques. Le groupe SNCF mène une politique très active autour du recrutement et de la formation mais le sujet demeure.

Le contrat de performance qui va être signé entre SNCF Réseau et l’Etat va contribuer à le résoudre car il donnera de la visibilité à nos partenaires industriels sur leur chiffre d’affaires des années suivantes, et leur permettra donc d’investir en recrutement et en formation. Dans une approche gagnant-gagnant, ils s’appuieront sur la visibilité que nous aurons nous-mêmes.

VRT. Quelles sont les dernières innovations technologiques ?

M. C. SNCF Réseau a réalisé cette année de gros efforts pour le renouvellement des installations caténaires, concrètement des armements et des poteaux, au nombre de 600 000 le long du réseau. Nous avons créé, avec nos partenaires, des trains-usines caténaires, à l’image de ce qui est mis en œuvre sur les chantiers de modernisation de la voie ; c’est inédit en Europe. Côté renouvellement de voie, le développement de trains spécifiques pour des zones denses, comme l’Ile-de-France, nous a fait gagner en efficacité.

Nous avons aussi sensiblement progressé dans l’organisation des chantiers. Certains process nous permettent par exemple de gagner du temps dans l’installation des travaux.

VRT. Qu’est-ce qui changera avec le futur contrat de performance que vous allez signer avec l’Etat ?

M. C. Ce contrat de performance inscrira dans la durée, jusqu’à 2030, l’effort d’investissement dans la rénovation du réseau à un niveau élevé et stable. C’est-à-dire un montant d’au moins 2,8 milliards d’euros par an pour renouveler le réseau, pour nous donner de la visibilité et nous permettre de mobiliser les moyens adéquats.

Le gestionnaire d’infrastructures que nous sommes a besoin de planifier très en amont sa stratégie industrielle et donc d’inscrire les actions associées dans la durée, ce contrat avec l’Etat nous le permet.

VRT. Dans combien de temps les efforts de régénération pourront-ils faire baisser l’âge moyen du réseau ferré français ?

M. C. Notre réseau ferré français est très particulier : il s’agit du 2e réseau européen en taille et son âge moyen est élevé, entre 29 et 30 ans pour la voie.

Malgré cela, son niveau de sécurité figure parmi les meilleurs standards européens et nous disposons d’un taux de défaillance de l’actif relativement faible. C’est grâce aux efforts de régénération permis par le contrat de performance mais aussi à l’importance accordée à l’entretien du réseau au quotidien par les équipes de SNCF Réseau.

Propos recueillis par Antoine Irrien

Retrouvez cette interview et notre dossier spécial sur les grands projets de rénovation du réseau ferré français dans le numéro de janvier de Ville, Rail & Transports.

En décidant de se passer du glyphosate, la SNCF a dû repenser toute sa politique de contrôle de la végétation sur ses emprises, avec une attitude différente selon qu’il s’agit des voies, des pistes adjacentes, ou des abords. Pour parvenir à se passer du puissant herbicide, SNCF Réseau attend beaucoup de ses nouveaux trains désherbeurs. Et teste différentes techniques qui peuvent se substituer en partie aux glyphosates.

A la fin de l’année dernière, la SNCF s’est engagée à ne plus utiliser de glyphosate sur ses voies, avant même d’y être légalement obligée. Soit une consommation annuelle de 40 tonnes, qui ne représente que 0,5 % des 8 000 tonnes employées annuellement en France, tous utilisateurs confondus.

Depuis plusieurs années, SNCF Réseau a anticipé l’abandon de l’herbicide à la très mauvaise réputation, en réduisant ses achats de produits phytosanitaires (pas seulement de glyphosate) de 60 % depuis 2008. Le volume de tous les produits phytosanitaires utilisés par SNCF Réseau a ainsi été divisé par quatre en 20 ans, passant de 245 tonnes en 1998 à 64 tonnes en 2018.

Mais comment se passer de glyphosate, alors qu’il participe à la sécurité des circulations ? Sur les voies, elles-mêmes, et les pistes adjacentes, il est indispensable de supprimer la végétation car elle pourrait empêcher les systèmes de détection automatique des trains de bien fonctionner, en omettant de repérer leur présence en ligne ou aux passages à niveau. Elle pourrait également masquer ou endommager les installations de signalisation et les équipements de sécurité et perturber la surveillance des voies, soit en masquant les anomalies, soit en brouillant les lasers optiques de surveillance automatisés embarqués sur les trains. La végétation pourrait aussi gêner l’intervention des agents de maintenance. Enfin, à plus long terme, en s’installant dans le ballast, la végétation pourrait entraver le drainage nécessaire de la plateforme.

Les pistes de cheminement, le long des voies, doivent aussi être libres de toute végétation. Ces pistes servent principalement aux agents de la maintenance. Mais aussi, en cas d’incident, aux conducteurs pour la visite du train, et éventuellement, aux secours pour accéder aux voitures, effectuer un transbordement ou évacuer les voyageurs.

A défaut d’utiliser du glyphosate, SNCF Réseau s’est lancé dans une recherche active de solutions alternatives viables. Parmi elles, l’acquisition et la mise en service de nouveaux trains désherbeurs capables de traiter la végétation par tâche, c’est-à-dire sur la végétation présente, et non plus « en plein » sur la totalité du périmètre voie et pistes à traiter. À l’aide de caméras spécifiques, installées à bord, ils détecteront la présence de végétaux sur les voies et les pistes et pourront les éliminer grâce à un système de pulvérisation plus précis et adapté aux nouveaux produits herbicides de biocontrôle.

Les trains désherbeurs seront aussi équipés d’un système d’asservissement du désherbage pour intégrer les nouvelles zones de non-traitement (ZNT) définies par le décret EGalim (voir encadré). Le système d’information géographique dédié à la maîtrise de la végétation (SIGMA) cartographie les périmètres géographiques réglementés, aux abords de cours d’eau par exemple, ou d’habitations. La cartographie est tenue à jour grâce à une veille réalisée par SNCF Réseau. Elle est envoyée vers les systèmes de positionnement GPS équipant les engins désherbeurs. À l’approche d’une ZNT où l’épandage est interdit, les opérateurs à bord des trains désherbeurs sont prévenus par une alerte visuelle. Et, une fois dans la zone réglementée, le système émet à nouveau une alerte, puis coupe automatiquement la pulvérisation. Elle reprendra à la sortie de la zone de non-traitement.

Le remplacement des trains désherbeurs devrait permettre de réduire de moitié les surfaces pulvérisées grâce à la détection de la végétation présente. Il permettra aussi de se mettre en conformité avec la réglementation et de renforcer la protection des opérateurs.

En complément de ces nouveaux trains désherbeurs, un second programme a été lancé. Axé sur la recherche, le développement et l’innovation, il n’a pas vocation à sélectionner une solution unique mais une combinaison de solutions adaptées à des périmètres et des cas d’usage différents. Parmi eux, un nouveau produit a montré une efficacité se rapprochant du glyphosate sur une végétation peu développée. Il s’agit d’un mélange de biocontrôle – un composé de micro-organismes ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. Les produits de biocontrôle peuvent être utilisés en agriculture biologique – associé une sulfonylurée. Utilisé seul, le biocontrôle n’agit que par contact en brûlant les parties touchées des feuilles, avec une efficacité de quelques semaines. Des tests ont été effectués, en 2019, dans les différentes zones climatiques et pédologiques de France, sur une longueur cumulée de 85 km.

Une autre solution consiste à couvrir les pistes de geotextiles. Ils empêchent la pousse des plantes présentes dans le sol et stoppent la croissance des graines déposées par voie aérienne. Recouverts de deux à trois centimètres de sable ou de gravillons pour assurer leur pérennité dans le temps, ces géotextiles en matériaux synthétiques sont posés en soubassement lors des réfections de pistes qui peuvent accompagner les renouvellements de voies et ballast (RVB). L’intérêt de cette technique est d’éviter le traitement des pistes entre deux RVB. L’objectif est d’intégrer la pose de géotextiles dans toutes les opérations de réfection de pistes, soit quelques dizaines de kilomètres chaque année.

Des robots de fauche autonomes sont aussi testés. Guidés par GPS, ils sont capables de travailler sans grande intervention ni présence humaine. L’adaptation de ces robots à l’environnement ferroviaire est expérimentée depuis 2018 sur une ligne à grande vitesse, car cette solution n’est envisageable que sur des lignes clôturées et homogènes.

Pourquoi ne pas contrer le développement de plantes par d’autres plantes ? C’est la méthode de l’ensemencement développée avec des étudiants de 3e cycle, qui vise à développer une végétation basse limitant la pousse d’autres végétaux plus envahissants. Cette solution fait actuellement l’objet d’une thèse scientifique, après avoir été testée sur des voies de services au triage de Villeneuve Saint-Georges notamment. Elle suppose l’adoption de nouveaux standards vis-à-vis de la végétation acceptant un

couvert végétal, faible mais présent, sur certaines voies peu usitées et empruntées à faible vitesse. Il faut se souvenir qu’à l’époque de la vapeur, et des risques d’incendie liés aux escarbilles de charbon, l’intégralité des emprises SNCF était fauchée chaque année et les déchets de coupe évacués avant le 15 juillet. Cette exigence a fortement diminué avec les motorisations diesel et électriques, et une végétation multiple, faite de broussailles et même d’arbres, s’est progressivement installée aux abords des voies.

Pour ces abords, notamment les plus difficiles d’accès, la SNCF a recours à l’écopaturage. Une solution écologique, qui consiste à faire pâturer des moutons, des chèvres ou même des poneys shetland, comme récemment à la gare de Magalas dans l’Hérault, pendant quelques semaines. Cette méthode, outre son aspect écologique est aussi plus économique que le débroussaillage mécanique.

Car la lutte contre la végétation représente un coût important pour la SNCF. L’entreprise consacre aujourd’hui 30 millions par an au traitement de la végétation. À court terme, le programme associé à la mise en œuvre de la loi EGalim et de la sortie du glyphosate dans nos procédés devrait entraîner un surcoût d’environ 110 millions d’euros par an : 50 millions pour sortir du glyphosate, et 50 à

60 millions pour suivre les évolutions réglementaires liées à l’usage des produits.

Mais certaines techniques peuvent révéler un bilan environnemental très lourd. C’est le cas du traitement thermique sur toute la surface des pistes. Il a été étudié, dans le cadre de recherche et développement en collaboration avec des réseaux européens. Le désherbage sélectif par vapeur sous pression, expérimenté avec nos voisins suisses représenterait, s’il était employé sur toute la surface des pistes de notre réseau, une consommation annuelle de

550 millions de litres d’eau – l’équivalent de la consommation d’une ville de 10 000 habitants, et de 3 millions de litres de gasoil. Cette technique ne pourrait être utilisée qu’en appoint, d’autant qu’elle est susceptible d’endommager certains équipements.

Yann Goubin

Pour se conformer à la loi EGalim, mais aussi pour établir une relation de dialogue et d’échange constructifs vis-à-vis des riverains et des territoires traversés par les voies, SNCF Réseau a lancé, à l’automne, une concertation ouverte à tous qui vise à élaborer une charte d’engagements relative à l’utilisation des produits phytosanitaires.

La première phase de concertation qui s’est déroulée entre le 22 septembre et le 27 octobre, a réuni près de 300 personnes, sur l’ensemble du territoire français, à travers 18 ateliers participatifs, autour d’élus locaux, représentants d’associations environnementales, usagers et consommateurs issus de 8 000 communes traversées par le réseau ferré national. Les contributions des différentes parties-prenantes ont permis de rédiger un projet de charte qui a été soumis lui aussi à la concertation entre le 23 novembre 2020 et le 20 janvier.

A l’issue de cette dernière étape de concertation, SNCF Réseau finalisera sa charte d’engagements en l’enrichissant des contributions du grand public, pour la proposer ensuite à l’approbation des préfets de département.

Y. G.

Pour sa première inauguration d’une gare -à Chambéry- depuis sa nomination à la présidence de la SNCF, Jean-Pierre Farandou s’est retrouvé en terre connue : la ville faisait partie de sa zone d’action lorsqu’il était directeur régional Rhône-Alpes de la SNCF il y a une quinzaine d’années. C’est donc en connaissance de cause que le PDG de la SNCF a pu vanter combien la réalisation architecturale donnait « une nouvelle identité forte au nouveau quartier de la gare » et constituait « une référence » de ce que peut proposer SNCF Gares et Connexions.

Un ensemble moderne et ouvert

A Chambéry, l’AREP, l’agence d’architecture filiale de G&C, et l’agence B+M Architecture ont ainsi créé une vaste halle lumineuse de 12 mètres de haut sur une superficie de 1500 m2 de verre et métal avec des mezzanines en planchers boisés. Exit l’ancien bâtiment opaque, place à un ensemble moderne et fonctionnel ouvert sur les paysages des Bauges et Le Nivolet: la nouvelle halle avec sa longue façade transparente veut s’inscrire dans l’histoire contemporaine et l’imaginaire ferroviaire local habité par la grande halle sur voies et la halle des Messageries, respectivement détruite en 1972 et en 2005.

Autre élément d’identité remarquable, une passerelle cyclo-piétonne traverse le hall dans sa largeur pour se terminer en balcon urbain et signaler l’entrée de la gare. « Cette rue suspendue relie le quartier de la Cassine au centre-ville et permet de supprimer la barrière ferroviaire tout en desservant les quais » expliquent ses concepteurs. La gare dotée de tous les commerces et services du quotidien est fréquentée par plus de 3,5 millions de personnes par an, ce qui en fait la quatrième gare régionale. Les circulations voyageurs ont été entièrement repensées avec des espaces départs/arrivées et thématiques (famille, business, détente). Les mezzanines devraient également s’adapter aux flux saisonniers, particulièrement lors des vacances d’hiver.

Un pôle d’échange multimodal

La gare promue Pôle d’échanges multimodal comporte une Vélostation de 600 vélos en location, une consigne de 500 places, un pôle de bureaux de 2000m2, ainsi que 5 lignes de bus de chaque côté du bâtiment et un nouveau parking Cassine de 500 places de parking avec accès cars TER, dépose minute, etc. Le parvis végétalisé sur 700 m2 est planté de 28 arbres et 390 arbustes. Au delà de sa vocation multimodale urbaine, la gare de Chambéry veut affirmer sa nouvelle ambition ferroviaire au cœur d’un réseau amélioré, comme l’a souligné Xavier Dullin, président du Grand Chambéry, principal financeur de la nouvelle gare *: « A l’échelle régionale, les trains du quotidien cadencés permettront la desserte pendulaire tel un véritable RER urbain de la Combe de Chambéry, ou grâce au doublement partiel de la ligne Annecy/Aix les Bains et à l’électrification de la ligne Giers/Montmélian ». Au plan national, Xavier Dullin a interpelé le président de la SNCF sur l’amélioration des dessertes TGV avec Paris en moins de 2h40, en se félicitant du maintien des trains le matin et en réclamant le rétablissement des TGV de fin d’après-midi.

Claude Ferrero

*coût total : 24,9 millions d’euros, dont Grand Chambéry (50%), Région (21%), SNCF (18%), Etat et ville de Chambéry (5% chacun/e), département Savoie (1%).

A peine trois mois après l’arrêt des trains sur la Grande Ceinture Ouest, les rails ont commencé à être posés fin octobre sur le tram-train T13. Englobée dans un nouveau tram-train de Saint-Cyr à Saint-Germain-en-Laye, l’ancienne branche GCO de la ligne L de Noisy-le-Roi à Saint-Germain-Grande-Ceinture peinait à dépasser les 400 voyageurs par jour. Sa conversion en tram-train avec prolongement à ses extrémités, au sud vers Saint-Cyr à la rencontre du RER C et des Transiliens N et U et au nord vers la gare du RER A de Saint-Germain-en-Laye, devrait lui permettre d’atteindre les 21 000 voyageurs par jour. L’une des particularités de ce nouveau tram-train est de recréer un lien ferré (déposé en 1939) entre les deux gares de Saint-Germain-en-Laye, aux pieds du château et sur la Grande Ceinture. Pour autant la nouvelle ligne ne reprend pas l’ancien tracé, remontant plus au nord vers le camp des Loges. C’est dans ce secteur, le long de l’avenue des Loges et du Président Kennedy que les premiers coupons de rails sont posés.

un calendrier serré

Le calendrier est serré puisque la mise en service doit intervenir dès la fin 2021. Aux pieds du château de Saint-Germain, les engins de terrassement réalisent le futur terminus du T13. Etabli au côté des voies de garage du RER A, il sera sans arrière station, les échanges se faisant en amont grâce à une communication croisée. Difficulté supplémentaire, le tramway ne doit pas apparaître dans la perspective du château et des jardins Le Nôtre classés monument historique. Le site s’inscrit donc en léger contrebas, ce qui facilitera les échanges avec le couloir de correspondance vers le RER A en cours d’établissement. A la mise en service du T13, un tapis roulant permettra aux voyageurs de franchir plus rapidement les 200 m qui séparent les deux lignes.

Le T13 d’un coût de 306 M€ permettra de parcourir les 18,8 km entre Saint-Cyr et Saint-Germain en une demi-heure, avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe. La première rame Alstom Dualis est attendue au centre de maintenance de Versailles-Matelots en mai 2020, quelques semaines avant les premiers essais en ligne. A l’horizon 2026, le T13 sera prolongé vers la gare d’Achères depuis Saint-Germain-Grande-Ceinture.

Cliquez sur la carte ci-dessous pour la voir en plus grand :

Philippe-Enrico Attal

Le trafic n’a pas pu reprendre le 4 novembre, comme l’espérait la SNCF, sur la ligne Montpellier – Perpignan après les dégâts provoqués par les très fortes pluies qui se sont abattues les 22 et 23 octobre dans le Languedoc-Roussillon. Les travaux de remise en état des voies sont trop importants et devraient durer pas loin d’un mois de plus pour la partie Agde – Béziers la plus touchée.

La reprise des circulations est prévue au mieux le 25 novembre mais seulement sur une seule voie, la 2 (dans le sens Béziers – Sète – Montpellier). Toutefois, les trains venant de Montpellier pourront emprunter cette voie à contresens, pendant quelques jours, les installations le permettant à cet endroit de la ligne.

Pendant ce temps-là, les travaux se poursuivront sur la voie 1 (sens Montpellier – Béziers) qui sera rendue à la circulation le 2 décembre. Les deux premiers jours, la vitesse sera limitée à 40 km/h. Puis toutes les circulations, fret et voyageurs, pourront reprendre normalement. En moyenne, une centaine de trains empruntent chaque jour la portion de ligne Béziers – Montpellier dans les deux sens.

Si des dégâts ont été constatés dans tout le Languedoc, c’est dans la commune de Villeneuve-les-Béziers, (PK 436) à l’est de Béziers, en direction d’Agde, que l’ensemble du talus sous la voie a été emporté sur 400 m. À cet endroit, les rails et leurs traverses flottent dans l’air, enjambant des ravines profondes de 5 m. Il faudra donc reconstruire totalement la voie sur 1 kilomètre.

« C’est la sous-couche qui a été touchée, c’est-à-dire les fondations de la voie. Il faut donc déposer les voies, c’est-à-dire retirer le ballast, retirer les traverses et retirer les rails, et refaire une sous-couche », a détaillé la SNCF. 25 000 tonnes de remblai seront nécessaires. Une centaine d’hommes sont mobilisés pour refaire la voie, dont la moitié d’agents SNCF, qui travailleront en 3X8.

Ailleurs dans la région, la remise en état devrait être plus rapide. La SNCF annonçait une reprise du trafic TER entre Agde et Sète dès le 31 octobre, et entre Béziers – Neussargues, le 2 novembre.

Yann Goubin

Lundi 21 octobre, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a autorisé la réouverture de la ligne Perpignan – Villefranche-de-Conflent (Pyrénées Orientales), deux ans après la collision entre un TER et un bus scolaire au passage à niveau de Millas qui avait coûté la vie à 6 collégiens. Depuis des semaines, des usagers réclamaient que les trains puissent rouler à nouveau, alors que la ligne était sous scellés pour les besoins de l’enquête. « Cette autorisation permet aujourd’hui d’envisager les travaux nécessaires à sa réouverture », a indiqué Carole Delga, président de la Région Occitanie qui a voté le 11 octobre une enveloppe d’un million d’euros pour cela. « Ce train est vital et incontournable, avait affirmé Enric Ballaguer, président de l’association Train en Têt lors de la marche du 22 septembre pour la réouverture de la ligne. Avec des rotations plus importantes et adaptées, il apporterait une alternative aux déplacements en voitures ou en bus, plus coûteux, plus polluants et beaucoup plus longs ». Carole Delga a demandé à SNCF Mobilités « de revoir et de retravailler les horaires de circulation des TER » sur cette ligne.

Catherine Stern