Cela fait longtemps que SNCF Transilien le dit : la ligne D du RER est trop compliquée. La structure de la ligne, avec toutes ses branches, ne peut qu’engendrer de l’irrégularité. Le message est passé et le Stif a décidé, le 11 janvier, du principe d’une refonte de l’exploitation.

Si la décision de principe a été prise, les modalités ne seront arrêtées qu’à l’automne pour une mise en œuvre en décembre 2018. La SNCF souhaite agir au plus vite, pour faire face à une forte croissance des voyageurs. Déjà la régularité n’était que de 85,6 % en 2016, ce qui est très insuffisant, et s’inscrit de nouveau à la baisse, après une amélioration du fait d’un changement des horaires en 2014. Et encore, ce sont les chiffres de la SNCF repris par le Stif. Pour l’association des usagers SaDur, qui a mis au point son propre outil de mesure, c’est bien pire encore, puisque l’on en serait à… 45,6 % d’irrégularité. Et, en moyenne, 39 trains supprimés par jour sur l’ensemble de la ligne au lieu de 30,5 en décembre 2015.

Certes, le RER 2N NG va venir à la rescousse. Mais les rames qui viennent d’être commandées vont arriver entre 2021 et 2026 et la nouvelle signalisation, Nexteo, n’est prévue sur la ligne qu’à partir de 2025. Autant dire que les effets de cette modernisation ne sont pas pour tout de suite.

Aux grands maux les grands remèdes. La SNCF veut amputer au plus vite les branches les plus lointaines pour arrêter la gangrène sur toute la ligne. Au nord, le RER D est simple puisqu’il n’a qu’une branche. Mais, au sud, on se trouve avec une fourche à quatre branches. L’idée est qu’il n’y en ait plus que deux, l’une vers Melun ; l’autre n’allant pas plus loin que Corbeil-Essonnes. Sur cette seconde branche, les gares de Juvisy, Viry-Châtillon, et Corbeil-Essonnes deviendraient de vraies gares de correspondance. A Juvisy et Viry-Châtillon, elles se feront de quai à quai ; selon le projet de la SNCF. Correspondances qui se feraient pour une bonne part avec du matériel moderne, des Regio 2N semblant adaptées à ces missions, pour la desserte de Malesherbes. L'itinéraire par la vallée de la Seine serait quant à lui assuré sous forme de navette.

Matériel moderne, meilleure exploitabilité, sur le papier le projet est solide.

Mais, la refonte n’enthousiasme pas tous les usagers. L’association SaDur est réticente et, sur son site, elle a organisé une consultation des voyageurs. Pas gagné, bien sûr, car ceux qui vont devoir pratiquer chaque jour une correspondance ne sont pas chauds.

L’Association des usagers des transports d’Ile-de-France (à laquelle adhère SaDur) est elle aussi réservée. Comme nous le dit Marc Pélissier, son président, « l'intégration de la totalité de la ligne de Malesherbes au RER D a probablement été une erreur, mais revenir en arrière serait très mal perçu par les usagers de cette branche, une correspondance étant toujours génératrice de pénibilité pour ceux-ci. »

Pour Marc Pélissier si le débranchement est décidé, « la correspondance doit dans tous les cas s'opérer quai à quai ». De plus, la mise en service de rames neuves sur la ligne de Malesherbes doit « permettre de retendre les marches pour que le gain de temps en ligne compense au moins la perte de temps lors de la correspondance ». Plus généralement, l’opération « ne peut se justifier que par une nette amélioration du service pour les autres usagers du RER D ». La SNCF le promet. Mais, poursuit Marc Pélissier, un peu échaudé, « le SA2014 et ses investissements avaient été vendus comme améliorant la régularité, ce qui n'a pas été le cas (sauf au nord du fait de l'effet métro en passant de 8 à 12 trains/h). » Enfin relève-t-il « le schéma directeur de 2009 prévoyait de rajouter une mission sur la branche Corbeil vers Paris pour limiter la surcharge des trains. On est en 2017 et rien n'est vraiment décidé en matière d'investissement dans cet objectif. Or il est indispensable de donner des perspectives d'amélioration au-delà de 2019 ».

Qui plus est, selon les usagers, le projet n’a pas l’air encore très robuste. Et d’un mot « tout cela n'est pas à la hauteur d'une ligne qui transporte 600 000 voyageurs/jour ». D’ailleurs les services du Stif ont multiplié les réserves dans la délibération du 11 janvier.

Autrement dit l’accord sur Stif sur le principe ne vaut pas quitus. La SNCF va affiner sa proposition et le Stif a demandé de nombreux éclaircissements pour février. On n’est pas au bout de la « coconstruction » des horaires de plus en plus souhaitée par le Stif et l’opérateur.

F. D.

Author Archives: ling jun jie

Ewa

Dijon essuie les plâtres de l’offre globale de mobilité

La DSP de Dijon nouvellement signée pour six ans avec Keolis, huit jours avant sa prise d’effet au 1er janvier et après une procédure d'un an et demi émaillée de recours, pose une nouvelle fois la question de la concurrence lors des appels d’offres. Car pendant que les groupes s’étripent à Lille, Dijon – tout comme en 2009, déjà – n’avait reçu qu’une seule réponse, celle de son sortant Keolis. Raison principale ? « Un cahier des charges conçu presque sur mesure pour le sortant », s’étrangle-t-on dans l’opposition du Grand Dijon présidé par François Rebsamen (PS). Keolis n’a pas manqué de le souligner : c’est le premier contrat de délégation de service public (DSP) français englobant toute l’offre de mobilité.

Il comprend en effet les TC, les vélos (location et VLS autrefois gérés par Clear Channel), les parkings, le stationnement sur voirie, et la fourrière, pour un chiffre d’affaires cumulé de 435 millions d’euros. Pour gérer cette offre globale de mobilité d’un territoire de 255 000 habitants (24 communes), le groupe s’appuie sur ses filiales : Cykleo pour les vélos, Effia pour le stationnement et EGS (fourrière). « Ce projet entend effacer l’opposition fréquente entre utilisateurs de la voiture et usagers des transports collectifs et autres modes alternatifs, afin de privilégier la gestion partagée de l’espace public », explique Keolis dans son communiqué. Projet louable. Comme le souligne le président de la Fnaut, Bruno Gazeau, « on ne peut pas réclamer un passage du transport à la mobilité sans penser que les autorités organisatrices de la mobilité vont grouper les marchés liés à la mobilité ».

La DSP aurait pourtant pu être découpée en deux lots, ce qui aurait évité à la collectivité un recours contentieux de trois opérateurs de parking. Lesquels auraient tout aussi bien pu s’allier à un groupe de transport dans une offre conjointe. Il n’en a rien été. Transdev a bien retiré un dossier, sans donner suite. Au final, le Grand Dijon s’appuie sur le savoir-faire du groupe SNCF. Un allotissement l’aurait contraint à s’en charger lui-même. C’est par un souci de simplification pour l’usager que l’AO explique son choix. « Pour bien répondre aux enjeux de mobilité, il faut proposer un service global aux citoyens et leur simplifier la vie, notamment les moyens de paiements, sinon ils vont chez Blablacar », plaide André Gervais, vice-président Mobilité, Transports, TCSP, Voirie et Stationnement à la communauté urbaine du Grand Dijon.

Mais pour le président du groupe Alliance et projets pour le Grand Dijon, Emmanuel Bichot, il reste un principe : « De manière générale, il n’est pas souhaitable de négocier avec un seul interlocuteur en position de force pour dicter ses conditions. » Pourtant, André Gervais, qui aurait certes préféré « avoir plusieurs offres », assure « avoir réussi une très bonne négociation ». Même, « en avoir plus pour le même prix » : la contribution forfaire de 2016 était de 49,3 millions d’euros, la charge du nouveau contrat sera de 49,2 millions cette année.

L’élu d’opposition garde cependant en travers de la gorge le déroulement du précédent contrat : « Keolis s’est trompé dans ses estimations de recettes à l’arrivée du tramway fin 2012. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, il n’en a pas supporté les conséquences : les tarifs ont augmenté via la signature d’avenants : +25 % les abonnements, +30 % le ticket ! » En 2010, Keolis ambitionnait de « passer de 150 000 à 220 000 voyages par jour d’ici à 2016 ». Or en 2014, ce chiffre était toujours de 150 000. André Gervais pour sa part justifie les hausses par l’augmentation de la TVA. « Un ticket à 1,30 euro reste parmi les moins chers de France alors que nous sommes les deuxième pour l’offre kilomètres par habitant », argue-t-il. On remarque tout de même que le taux de couverture, à 27,6 % en 2015, place l’agglo à la 20e position sur 25.

Si le conseil d’Etat a sauvé la mise du Grand Dijon fin septembre, estimant en référé, contrairement au tribunal administratif, que la communauté urbaine avait tout à fait le droit de joindre dans un seul contrat des activités différentes et créant ainsi un précédent, le débat n’est probablement pas clos. Les Dijonnais s’inquiètent des futurs tarifs de leurs parkings… Et les opérateurs du secteur en ont fait une question de principe. L’avocat de Q-Park, plaignant aux côtés de d’Indigo et de SGAS, a bien souligné un risque d’atteinte à la concurrence. Même si l’AO assure avoir « agi en fonction du contexte local » et « ne pas être un modèle », le risque d’un verrouillage du marché existe, si d’autres collectivités décidaient de passer à la même formule de contrat. Ce qui n’est pas impossible.

C. N.

Ewa

Bientôt un challenge pour les navettes autonomes entre Strasbourg et Kehl

Nouvelle épreuve du feu pour les navettes autonomes. Les ITS au-delà des frontières, ce sera le thème du prochain congrès annuel de l’association européenne Ertico, 12e du genre, qui se déroulera à Strasbourg du 19 au 22 juin. A cette occasion, un partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg, la ville de Kehl, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, et le ministère des transports du Land de Bade-Wurtemberg permettra de lancer le challenge international trans-Rhin de navettes autonomes. Les partenaires lanceront un appel à manifestation d’intérêt le 3 février, à destination des inventeurs et constructeurs, qui auront jusqu’au 28 pour se faire connaître. Un territoire idéal pour cette épreuve car Strasbourg, qui avait accueilli « la première expérimentation de navette autonome » comme l’a rappelé Catherine Trautmann, vice-présidente de l’Eurométropole, « a toujours eu d’emblée une vision internationale de la mobilité ».

Concrètement, il s’agira pour les véhicules 100 % électriques et autonomes de passer une épreuve identique sur un trajet de moins de 2 km entre les deux territoires et en enjambant le Rhin par l’un des ouvrages existants (le choix n’a pas encore été arrêté). Un cahier des charges commun pour le transport de congressistes, mais aussi de la population locale, des écoliers et étudiants doit permettre une évaluation. Des trophées seront décernés en fonction des réactions du public et du relevé des éventuelles défaillances au regard de ce cahier des charges.

« Au moment où des villes comme Singapour ou Montréal s’intéressent aux véhicules autonomes, il est important de connaître le plus rapidement possible les attentes et les réactions du public, a ajouté celle qui est à l’origine du retour du tramway à Strasbourg. Il s’agira aussi de comparer les différents prototypes, de vérifier la fiabilité et la sécurité des systèmes au sein d’une libre-circulation et pas dans un espace fermé comme c’est le cas aujourd’hui dans le cadre des expérimentations. Mais aussi de démontrer le potentiel des navettes et de confronter les approches réglementaires ».

La démarche a reçu le soutien actif du ministère de l’Environnement et du secrétariat d’État aux Transports. Le directeur de la DGITM, François Poupard, est venu préciser les objectifs côté ministère : « depuis le congrès mondial des ITS a Bordeaux qui a provoqué un basculement [la présentation de la première navette autonome, ndlr], j’ai mis la pression sur les opérateurs de transport en France comme la RATP pour qu’ils testent ces véhicules. Un autre intérêt est d’éprouver le modèle économique et de passer en revue les questions de sécurité qui sont redoutables, il y a toujours des situations auxquelles on n’aura pas pensé. C’est donc à la fois une opportunité formidable et beaucoup de risque…» Qui la saisira ?

C. N.

Ewa

A Metz, Indigo se prépare à gérer le stationnement de voirie à la mode madrilène

Dans l’optique de la dépénalisation au 1er janvier 2018, l’agglomération de Metz a récemment confié la gestion de son stationnement à Indigo dans le cadre d’une DSP de sept ans qui a démarré le 1er janvier dernier. Un contrat qui fait suite à celui que Suresnes a signé avec Urbis Park. Celui de Metz est bâti sur un modèle différent de celui de la ville des Hauts-de-Seine et jugé « plus complet » par Sébastien Fraisse, le directeur général adjoint d’Indigo et directeur France .

Les grandes métropoles sont mobilisées dans la mise en œuvre de cette réforme majeure du stationnement sur voirie. En témoignent les appels d’offres lancés par Bordeaux et Paris, cette dernière ayant prévu de faire trois lots de chacun 40 000 à 50 000 places et annoncé qu’elle souhaitait choisir au moins deux délégataires différents. Elle vient parallèlement de communiquer au grand public le montant envisagé pour le forfait de post-stationnement (FPS). « Les grandes métropoles sont très engagées dans le soutien de la réforme et seront prêtes pour l’appliquer », a d’ailleurs assuré le président du Gart, Louis Nègre, lors de ses vœux le 11 janvier. « A cet égard, le travail accompli par Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Metz et de nombreuses autres villes est remarquable ».

Mais si Paris a prévu de déléguer le contrôle et la verbalisation, à Metz, Indigo aura la main sur toute la chaîne. Avec dès aujourd’hui, la responsabilité de la collecte et de la maintenance des horodateurs (qui était jusqu’alors déléguée à Urbis Park), ainsi que des opérations de contrôle et de verbalisation après le 1er janvier 2018. L’opérateur se charge également des recours administratifs préalables obligatoires, c’est-à-dire des réclamations éventuelles d’automobilistes contestant le forfait de post-stationnement à 30 euros (divisé par deux en cas de paiement dans les 72 heures).

Pour le contrôle, il a prévu d’utiliser une caméra avec système de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (Lapi) comme il le fait déjà à Madrid depuis une dizaine d’années, installé sur des voitures ou des scooters. Dans la capitale espagnole, les vérifications dans chaque artère sont faites tous les quarts d’heure permettant de contrôler 1 500 véhicules à l’heure ! Les agents de contrôle sont ensuite dépêchés dans les zones où un maximum de contrevenants ont été détectés. Leur matériel moderne portatif – le même que celui des villes disposant d’un PV électronique – leur garantit à eux aussi une belle efficacité avec 150 voitures contrôlées chaque heure. « Grâce à ce système, le taux de rotation est optimisé et le taux de respect est de 85 %, assure Sébastien Fraisse. Il ne reste que les distraits ou les plus courageux pour ne pas payer ! »

Le marché européen, plus mature qu’en France, a permis à Indigo de se positionner depuis une petite vingtaine d’années également à Bruxelles et Londres. De plus, indépendamment de la dépénalisation, le groupe exploite les horodateurs de 90 villes françaises (environ 10 % de son chiffre d’affaires). « La dépénalisation est l’occasion d’ajouter de nouvelles contributions à nos offres », poursuit Sébastien Fraisse. Les investissements restent légers : un million d’euros par exemple pour le développement de la solution logicielle du Lapi. Pour la France, Indigo a installé, fin 2015, un pilote à Boulogne-Billancourt, qui lui sert de vitrine.

Parmi les innovations vendues à Metz : de multiples moyens de paiement, notamment mobiles, ainsi qu’un éventail de services à la mobilité tels qu’abris vélos et bornes de recharge électrique. « Il faut faciliter la vie des automobilistes et non pas la compliquer », continue-t-il. Le partenariat de 2016 avec la start-up OPnGO permettra aussi de proposer un paiement automatisé au printemps 2017 dans les parcs en ouvrage : une fois le client enregistré, sa plaque est reconnue, son compte débité automatiquement. Mais aussi un service de guidage vers les zones où se garer. « Via une appli mobile un code couleur classique rouge, orange et vert, identifie les rues où l’on a le plus de chances de trouver une place », explique le directeur France.

A noter enfin que le modèle de la DSP, choisi par Metz, n’est pas banal. Les villes de Paris et de Bordeaux, dans lesquelles Indigo a été candidat, ont opté pour des marchés de prestations de services. « Dans le modèle DSP, nous portons des investissements importants dans les horodateurs et nous prenons le risque sur le trafic : si les recettes sont plus faibles que prévu, nous assumons les conséquences et pouvons perdre de l’argent… ». Quelle que soit la formule juridique retenue, l’ex-filiale de Vinci espère que sa part de marché sur le terrain du stationnement dépénalisé restera du même ordre que ce qu’il affirme détenir à ce jour sur le marché du parking. Soit 50 %.

cecile.nangeroni@laviedurail.com

Ewa

Trenitalia prend pied sur le réseau ferré britannique

C’est dans la banlieue est de Londres, au nord de la Tamise, que l’entreprise ferroviaire historique italienne débarque sur le réseau britannique. C’est en effet à Trenitalia que le groupe britannique National Express a vendu l’exploitation de la franchise c2c, au départ de la gare londonienne de Fenchurch-Street. National Express disparaît ainsi de la scène ferroviaire d’outre-Manche, où le club des filiales des entreprises historiques continentales – Abellio pour les NS, Arriva pour la DB et Keolis pour la SNCF – va accueillir Trenitalia comme nouveau membre.

Ewa

Les pastilles Crit’Air entrent en vigueur à Paris

4 millions de vignettes Crit’Air ont d’ores et déjà été commandées à ce jour en France. Obligatoires pour circuler dans Paris à partir du 16 janvier (hors périphérique), ces vignettes sont un outil concret pour améliorer la qualité de l’air : elles permettront de distinguer les véhicules en cas de pic de pollution, a expliqué l’Hôtel de Ville.

Ewa

SNCF. Benoit Licour nommé secrétaire général TER France

Benoit Licour est nommé secrétaire général à la direction générale TER France de la SNCF, auprès de Franck Lacroix, patron des TER basé à Lyon. Benoit Licour, 50 ans, diplômé en droit public (Lyon et Lille) et de Sciences-Po Paris, était depuis 2010 secrétaire général et directeur des relations institutionnelles du groupe immobilier lyonnais Maïa. Il a également occupé des fonctions de relations extérieures, notamment auprès des régions, chez SFR et Orange, et de directeur de cabinet du Médiateur de la République. Une expérience auprès des collectivités utile pour mener à bien le plan « Cap TER 2020 » décidé par la SNCF.

Ewa

Lyon teste le « couloir de bus dynamique », une première en France

La Métropole de Lyon et le Sytral expérimentent pendant trois mois, jusqu’à fin mars, un « couloir de bus dynamique » mis en place sur l’avenue Lacassagne, un axe de circulation – très – urbain stratégique entre la Part-Dieu et l’Est lyonnais. Le principe : une voie temporaire (à droite) est créée et réservée aux bus sur les deux voies de circulation générale, la voie de gauche restant affectée aux voitures. Si l’objectif est bien de fluidifier la circulation en partageant la voirie, la difficulté reste d’anticiper l’arrivée des bus, et d’organiser le rabattement des véhicules tout au long du secteur concerné sur 400 mètres et doté de quatre feux de signalisation. Le système embarqué conçu par Egis et Eiffage Energie* permet ainsi aux chauffeurs de bus de prévenir de leur approche grâce à deux panneaux de signalisation implantés à environ 100 mètres de distance en bordure de chaussée : le premier panneau s’allume pour avertir les usagers (véhicules particuliers/livraison, cyclistes) de se rabattre à gauche, le second (clignotant) pour indiquer l’arrivée imminente et la voie réservée au bus. Celle-ci est renforcée par un marquage lumineux au sol. Ce système a été préféré à un site propre en raison du caractère urbain contraint et du fort trafic à la limite de la saturation (900 véhicules/h aux heures de pointe), des conditions correspondant à une quinzaine de sites lyonnais. L’évaluation portera sur l’impact sur la vitesse commerciale des TC, sur les flux automobiles et sur la réplicabilité du dispositif qui, le cas échéant, pourrait entraîner une modification du code de la route.

Claude Ferrero

*avec le Licit, l’Ifsttar et l’ENTPE.

Ewa

Strasbourg teste le GTL, substitut du gazole

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) vient de tester pendant cinq mois un carburant issu du gaz naturel, le GTL (Gas to liquids), utilisé sur dix véhicules Agora (Euro III) comme substitut du gazole.

Réputé plus propre que le diesel, le GTL n'a nécessité aucune transformation des moteurs, ni adaptation des infrastructures de la CTS. Depuis le début de l'expérimentation, les véhicules n'ont pas connu de panne ni de défaut lié à ce carburant. L'espacement des entretiens aurait même été sensiblement rallongé. « Le GTL élimine tous les produits qui peuvent être considérés comme des résidus du gazole. On constate un encrassement moindre des filtres à particules », rapporte Jean-Philippe Lally, directeur général de la CTS. Autres bénéfices immédiats : l'élimination des odeurs et la réduction des émissions d'oxyde d'azote (NOx), en baisse de 15 % en moyenne selon une étude réalisée par Shell.

« Le surcoût de 5 % sur le prix du carburant livré peut être récupéré par un entretien allégé », calcule Jean-Philippe Lally, qui souhaite poursuivre et élargir l'expérimentation. La CTS s'est engagée depuis plusieurs années à remplacer ses autocars diesels par des motorisations moins polluantes, au rythme d'une dizaine de véhicules par an. 62 % de la flotte (247 véhicules) fonctionne au GNV. « Nous serions prêts à utiliser le GTL sur la totalité du parc diesel restant », promet Jean-Philippe Lally. Problème : la fiscalité ne le permet pas. Le carburant alternatif proposé par Shell n'est pas éligible à la récupération de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE). « Cela représenterait un manque à gagner de 200 000 euros pour la CTS », calcule Jean-Philippe Lally. « Nous avons besoin du soutien des élus locaux pour pousser le gouvernement à valoriser les avantages du GTL dans le cadre de sa politique de transition énergétique. Nous avons déposé des amendements et proposé une réduction de taxes dans le cadre du projet de loi de finances. Malheureusement, ils ont été rejetés », regrette Vincent Baril, président de Shell France.

Olivier Mirguet

Ewa

Le premier train Boa à deux niveaux

Un entretien avec Benoît Stéphan, vice-président commercial et marketing d’Alstom en France. Ville, Rail & Transports. Comment se présente le nouveau train ?

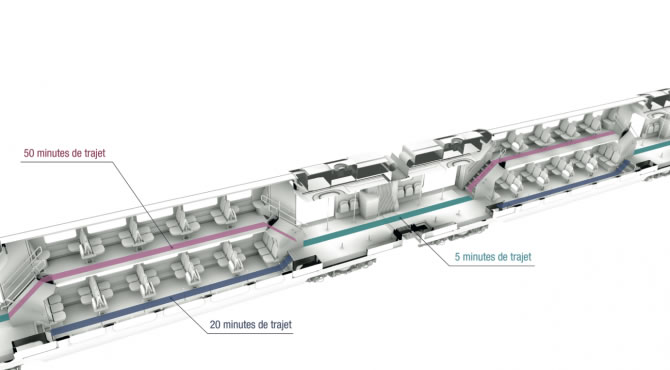

Benoît Stéphan. Partons de l’expérience passagers. Nous savons qu’il y a dans les RER des passagers qui montent à bord et restent 5 minutes, d’autres 20 minutes, d’autres une cinquantaine. Nous avons créé trois espaces voyageurs différenciés selon ces types de voyages. On accède au train par une plateforme centrale, dans une zone à un niveau, où se fait l’intercirculation entre deux voitures. Cette vaste plateforme offre un confort debout.

Dans l’espace à deux niveaux, on trouve une zone basse mixte destinée aux voyageurs qui restent à bord une vingtaine de minutes. On trouve là un confort urbain, avec des sièges relevables, un éclairage un peu « peps », un mélange de confort assis et debout, de grands écrans d’information pour les voyageurs. En haut, une zone offrant un confort régional, avec une lumière plus chaude et adoucie, pour un voyage au long cours. Nous avons beaucoup travaillé sur la lumière pour accueillir les voyageurs et différencier les espaces. J’ajoute, à propos du confort, que les trains seront climatisés.

VR&T. Quelle capacité ?

B. S. L’X’Trapolis Cityduplex offrira 1 563 places en configuration six voitures, 1 861 avec sept voitures. C’est très important, compte tenu de normes modernes de confort.

VR&T. Comment accède-t-on au train ?

B. S. Deux portes larges donnent accès à chaque zone à un niveau. Du fait des différences de hauteurs de quai, nous équipons les voitures de dispositifs d’emmarchement mobile. Les voitures à un niveau pourront accueillir les personnes se déplaçant en fauteuil roulant de plain-pied.

VR&T. Quelles performances ?

B. S. Nous offrons des performances d’accélération extrêmement élevées, avec, dans la configuration à six voitures, huit bogies moteurs sur 12 bogies. Ces performances sont requises par le système Nexteo, pour que les trains puissent quitter les quais rapidement. Nous pouvons garantir à la fois une forte diminution de la consommation d’énergie, une récupération de l’énergie de freinage électrodynamique, ce qui diminue aussi les émissions de particules, et une réinjection du courant sur le réseau. Nous offrons 25 % d’économie d’énergie par rapport à un train circulant aujourd’hui sur le réseau.

VR&T. Quels autres efforts sur les coûts ?

B. S. Nous avons aussi beaucoup progressé sur le coût de maintenance, en travaillant dès la conception sur la maintenabilité du train, sur les pas de maintenance. Les deux voitures d’extrémité sont des voitures à un niveau dans lesquelles nous avons concentré tous les équipements techniques en toiture, ce qui permet une très bonne maintenabilité. En tout, nous arrivons à une réduction de 20 % par rapport aux coûts de maintenance d’un train connu sur le réseau.

Je souligne aussi que 85 % du train sera recyclable.

Propos recueillis par F. D.