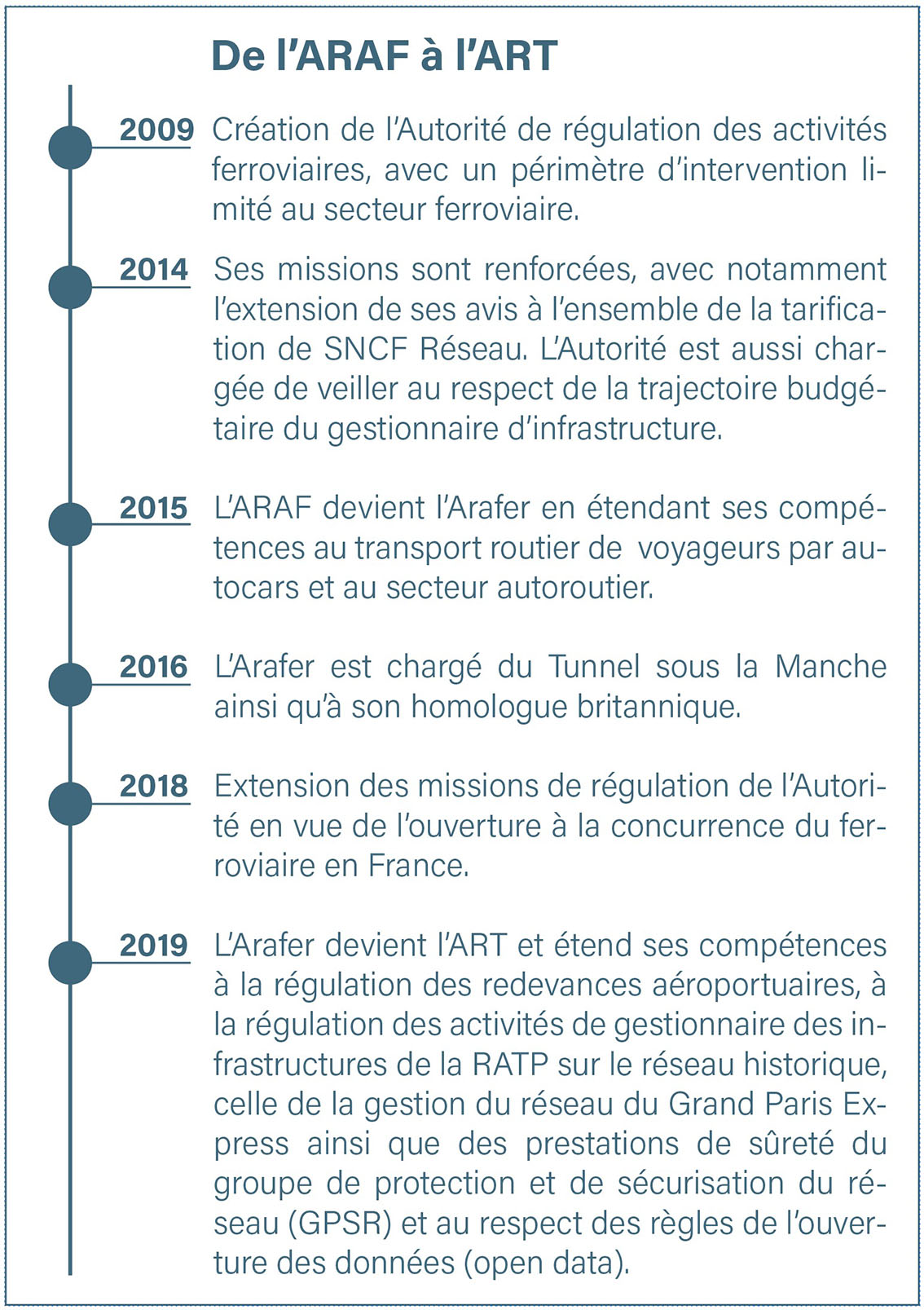

Bernard Roman a pris en 2016 les rênes de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), rebaptisée depuis Autorité de régulation des transports (ART). Sous l’impulsion de son prédécesseur Pierre Cardo, puis sous son influence, l’Autorité de régulation a vu ses compétences s’élargir considérablement. Celles-ci vont désormais du contrôle du secteur aéroportuaire à celui de la mise à disposition des données, en passant par le transport terrestre. A l’avenir, le gendarme des transports sera chargé de la régulation du futur réseau du Grand Paris. Fin observateur de la vie économique des grandes entreprises du secteur, l’ART est donc devenu un régulateur de transport multimodal. « Une absolue nécessité, permettant de considérer la mobilité dans sa globalité », a expliqué l’ancien député socialiste lors de son intervention le 7 juillet dernier au Club VRT.

L’ouverture à la concurrence est un long apprentissage pour le secteur public. Pour Bernard Roman, le président de l’Autorité de régulation des transports (ART), c’est aussi clairement une voie d’amélioration du service rendu aux clients.

Pour appuyer ses propos, l’ancien député socialiste rappelle les grandes étapes qui, dans les années quatre-vingt, ont mis fin à de grands monopoles publics en France, comme EDF ou France Telecom.

Le ferroviaire a entamé sa mue plus tardivement et il a fallu attendre 2009 pour que soit créée l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). Avec l’objectif d’assurer un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire.

Le fret était alors ouvert à la concurrence depuis 2006 en France. Il a été suivi, en 2010, par le transport international de voyageurs. Depuis décembre 2020, la concurrence est possible sur les liaisons commerciales domestiques, et depuis décembre 2019 sur les TER.

Pourtant, jusqu’à présent, nul n’a vraiment osé venir affronter la SNCF sur ses grandes lignes, regrette Bernard Roman, tout en reconnaissant que la crise sanitaire a retardé les projets des uns et des autres. Le président de l’ART évoque toutefois l’expérience de la compagnie italienne Thello qui a exploité des trains de voyageurs entre la France et l’Italie de 2011 à 2021, avant de suspendre son service. Mais qui prépare son retour sur le marché français.

Bernard Roman en est convaincu : la concurrence permet d’améliorer le service offert aux clients, comme cela a été le cas pour les télécommunications ou l’énergie. En 2018, le gendarme des transports a réalisé une enquête démontrant les bénéfices de la concurrence en Europe : la concurrence a permis une progression de l’offre et de la demande, liée à une diminution du coût du transport ferroviaire, observe cette étude.

« L’ouverture à la concurrence a boosté le transport ferroviaire dans tous les pays où elle a été réalisée », affirme Bernard Roman.

Guillaume Pepy, l’ancien président de la SNCF, le reconnaissait aussi. Il lui avait confié, raconte Bernard Roman, que l’ouverture à la concurrence est un bienfait, car elle oblige l’entreprise à se remettre en cause pour être plus performante et plus productive. « La SNCF qui réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, sait qu’on peut être plus productif ailleurs qu’en France. Tout simplement parce qu’un monopole ne pousse pas à se remettre en cause », souligne Bernard Roman.

Un marché français très convoité

Avec 28 000 km de voies, 49 000 km de lignes dont 70 % électrifiées, le réseau ferré français est le deuxième réseau en Europe après le réseau allemand, et le deuxième, après le réseau espagnol pour les lignes à grande vitesse.

Selon Bernard Roman, tous les grands opérateurs ont des vues sur ce marché attrayant. Toutefois, tempère-t-il, « acheter du matériel pour se lancer dans notre pays où, pour le moment, il n’existe pas de Rosco pour en louer, est un frein à l’entrée. Quand on investit des millions dans du matériel, il faut être sûr de son modèle économique ».

Selon le patron de l’Autorité, des concurrents pourraient arriver très vite en France sur des lignes comme Paris – Lyon ou Paris – Strasbourg. La Renfe, qui a déjà annoncé son intention de faire rouler des trains en France, a reporté son arrivée, en raison d’un problème de compatibilité du matériel pour la transmission d’information, explique-t-il.

« ACHETER DU MATÉRIEL POUR SE LANCER EN FRANCE, OÙ IL N’Y A PAS DE ROSCO POUR EN LOUER, EST UN FREIN À L’ENTRÉE DES GRANDS OPÉRATEURS FERROVIAIRE «

En France, les systèmes de communication sont une barrière technique à l’entrée et l’agrément des matériels une procédure compliquée. La Renfe a décidé de commencer à s’attaquer à un autre marché en Europe, avant de s’intéresser au marché français. Ce pourrait être en 2023 ou en 2024.

En plus de nouveaux opérateurs, on devrait aussi voir apparaître de nouveaux services très innovants dans les trains.

Ainsi, dévoile Bernard Roman, un opérateur, dont il tait le nom, devrait proposer des trains offrant quatre classes : une classe « super luxe », une première, une seconde et une classe à bas coûts sur le modèle de Ouigo.

Du côté des TER, les grands opérateurs nationaux, Transdev, RATP Dev et autres Keolis, se montrent intéressés. Quelques Européens le sont aussi ou s’informent.

L’ART veille aussi à ce que les cars Macron ne menacent pas l’équilibre économique des TER financés par les régions. Le rôle de l’ART, explique Bernard Roman, est de s’assurer que les autorités organisatrices des mobilités (AOM) ont les informations pour élaborer des appels d’offres bien dimensionnés et attractifs, d’engager un processus d’amélioration continue des services conventionnés et de prévoir des conditions tarifaires d’accès adaptées à la phase de montée en puissance des nouveaux entrants.

Efficacité et économies

L’ancien député socialiste ne veut pas que l’ART soit considérée comme le « grand méchant loup des transports ». Il assure avoir essayé, depuis sa prise de fonction, d’insuffler le dialogue. « Pour ne plus être uniquement vus comme ceux qui sanctionnent, il faut discuter et être pragmatique. Savoir faire des compromis pour avancer et coconstruire. »

Lorsque l’Europe a ouvert les marchés, elle a introduit une notion de gestionnaire d’infrastructure efficace.

« On demande aux régulateurs de veiller à ce que les modes de production des réseaux soient efficaces avec des réductions de coûts. Cela a été le cas pour l’énergie et la communication, mais cela n’a pas été spécifié clairement pour le transport. Comme les directives sont le résultat d’un compromis entre chefs d’Etat européens, des concessions ont été faites sur cette notion d’efficacité. C’est pourquoi, depuis cinq ans, nous ne cessons de nous battre pour faire avancer cette idée au niveau européen, mais aussi français. »

Un exemple : la SNCF qui a 2000 postes d’aiguillages pourrait abaisser le nombre à 20. « On pourrait lui intimer l’ordre de réduire ces postes en quelques années parce que cela coûterait moins cher. Mais pour le moment cette notion d’efficacité n’existe pas », regrette le président de l’ART.

Extension du domaine de compétences

Au fil du temps, les missions de l’Autorité de régulation ont été élargies. Le 5 octobre 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron, a transformé l’Araf en Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) avec pour mission de réguler également le nouveau marché des transports réguliers interurbains en autocars, de suivre l’économie des concessions autoroutières et de contrôler les contrats de concession et les conditions de passation des marchés.

Depuis 2016, l’Arafer corégule aussi les conditions d’accès au tunnel sous la Manche, avec son homologue britannique. La loi d’orientation des mobilités (LOM) lui a ensuite confié toute une panoplie de nouvelles missions : la régulation des activités de gestionnaire des infrastructures de la RATP sur le réseau historique, celle de la gestion du réseau du Grand Paris Express ainsi que des prestations de sûreté du groupe de protection et de sécurisation du réseau (GPSR). S’y ajoute le rôle de veiller au respect des règles de l’ouverture des données (open data), une mission délicate, tant du point de vue juridique, économique que technique, impliquant de savoir démêler stratégies de politique publique, d’opérateurs de transports et de géants du Net. Du coup, l’Arafer a été rebaptisée, en devenant l’Autorité de régulation des transports (ART).

Une restriction toutefois : Bernard Roman a indiqué qu’il ne souhaitait pas assurer la mission de contrôle sur le transfert de personnel des bus en cas de changement d’opérateur après mise en concurrence. « Nous n’avons aucune compétence sur le transport urbain. Nous disposons de cette compétence pour le ferroviaire, ce qui nous a déjà pris neuf mois d’instruction. C’est une charge considérable. C’est pourquoi nous ne souhaitions pas cette nouvelle mission. »

Malgré cet élargissement de ses compétences, la régulation du secteur ferroviaire mobilise toujours 50 % du travail et des décisions de l’ART.

Le président de l’ART se félicite de cette évolution législative donnant au régulateur le pouvoir de collecter des données et d’exiger de tous les opérateurs de transport la transmission d’informations. Ce qui lui permet de dresser un tableau de l’économie du transport autoroutier, ferroviaire ou par car. Toutefois, Bernard Roman ne comprend pas pourquoi le gouvernement a récemment refusé de lui permettre de collecter des données sur les aéroports accueillant plus de cinq millions de passagers annuels. Le gendarme des transports dispose déjà d’un droit de collecte ponctuelle pour l’instruction de la tarification des aéroports. Il réclame un droit de collecte régulière. Bernard Roman rappelle que la collecte régulière de données permet de publier des rapports « qui éclairent les pouvoirs publics ».

Arme nucléaire

L’Autorité rend des avis conformes, juridiquement contraignants pour les tarifs d’accès au réseau et les installations de service, ou encore la nomination des dirigeants de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.

Ses avis simples, juridiquement non contraignants, concernent les conditions d’accès technique au réseau et aux gares, contrat de performance Etat/SNCF Réseau.

» C’EST UNE ARME NUCLÉAIRE, SUFFISAMMENT DISSUASIVE. LORSQU’ON MET UNE ENTREPRISE EN DEMEURE DE SE CONFORMER À UN TEXTE RÉGLEMENTAIRE LÉGISLATIF OU EUROPÉEN, ELLE SAIT LE RISQUE Q’UELLE ENCOURT «

Pour régler les différends pouvant naître entre les acteurs du secteur ferroviaire, le régulateur dispose d’agents assermentés, qui ont le pouvoir d’enquêtes, de perquisitions, de contrôles et de saisies et ses décisions s’imposent. Mais il est possible de faire appel auprès de la Cour d’appel. En cas de manquement aux règles, l’ART peut déclencher une procédure de sanction, menée par une commission comprenant un juge de la Cour de cassation, un juge de la Cour des comptes et un juge du Conseil d’Etat, tous nommés par le gouvernement. Ils peuvent, en fonction de la nature et de la gravité du manquement, prononcer une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an, mais aussi une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’à 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, porté à 5 % en cas de récidive. « C’est une arme nucléaire, suffisamment dissuasive pour que je n’aie jamais eu à la saisir. Lorsqu’on met une entreprise en demeure de se conformer à un texte réglementaire législatif ou européen, elle sait le risque qu’elle encourt », constate Bernard Roman.

Totale indépendance

Les présidents de l’ART sont nommés par le Président, leur mandat de six ans est irrévocable. « Nous n’avons pas à recevoir d’ordre d’un ministre ou d’un président. » D’où la posture très claire de Bernard Roman : le mandat de président de l’ART ne doit pas être renouvelable. C’est une condition fondamentale pour pouvoir être totalement indépendant, explique-t-il. L’ancien élu quittera donc son poste en août 2022. « Accepter un renouvellement peut conduire à subir des pressions. L’indépendance est une force de l’ART et cela lui a permis d’imposer ses analyses et ses conclusions », justifie-t-il.

Pour maintenir cette indépendance, l’ART doit aussi en avoir les moyens. Jusqu’alors, ses moyens dépendaient de subventions et de taxes. Ils ont été transformés en dotations budgétaires. Il s’agit de couvrir principalement de la « matière grise », puisque 80 % des coûts de fonctionnement sont représentés par des salaires, l’ART ayant besoin d’un personnel très qualifié.

Avec l’extension de ses compétences, le gendarme des transports a doublé ses effectifs en cinq ans pour atteindre 101 salariés, « tous des experts, à part trois assistantes », précise Bernard Roman. Selon lui, les différents ministres du Budget ont toujours répondu à ses demandes de hausse de moyens humains. Mais la question des moyens financiers se pose désormais. « Depuis 2015, notre dotation n’a pas évolué. Elle est de 11 millions d’euros. » Cette stagnation s’explique par le fait que lors des premières années d’exercice, le régulateur dépensait moins que ce que les taxes lui rapportaient. « On nous a demandé de puiser dans notre cagnotte avant d’augmenter la dotation. Mais nous avons désormais besoin de 18 millions de budget pour fonctionner », assure Bernard Roman.

Plaidoyer pour une tarification à l’emport

« Nous avons en France les péages les plus élevés d’Europe au train/km, mais nous sommes dans la moyenne pour la taxe au passager/km », indique l’ancien élu. « Le nombre de passagers par train y est supérieur à la moyenne européenne. Les TGV ont des taux de remplissage de l’ordre de 62 %, mais la moyenne d’emport par train conventionné est de 25 %, y compris pour les Transilien. Si nous sommes le pays où les trains sont les plus remplis d’Europe, c’est parce que nous sommes aussi celui qui en a le moins qui circulent, avec 40 trains par jour au km de voie, soit quatre fois moins qu’aux Pays-Bas, deux fois moins qu’en Allemagne », poursuit-il.

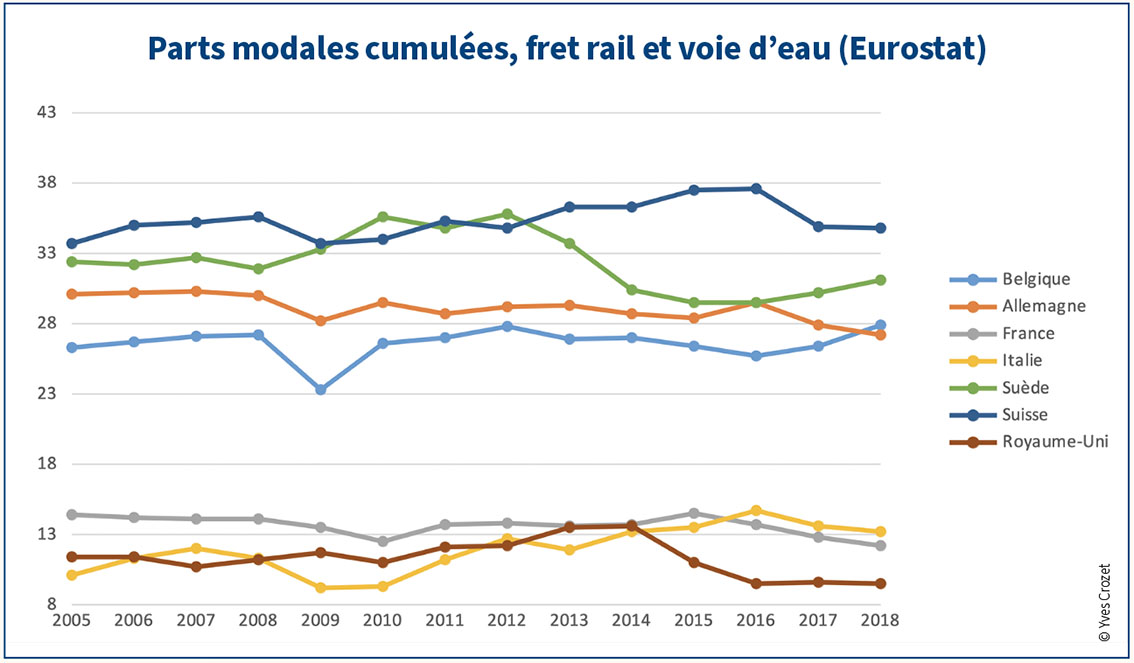

Et il rappelle d’autres caractéristiques très parlantes : en France, 1 000 milliards de km sont effectués chaque année, dont 10 % réalisés en train et 80 % en voiture. La part du ferroviaire y est la meilleure d’Europe, mais elle stagne depuis des années, tandis qu’elle a progressé de 5 à 9 % ailleurs, rappelle Bernard Roman. Selon lui, l’enjeu de la mise en concurrence est donc de faire progresser la part du ferroviaire. Et pour cela, affirme-t-il, « il faut sortir de la politique malthusienne ».

» SI NOUS SOMMES LE PAYS OÙ LES TRAINS SONT LES PLUS REMPLIS D’EUROPE, C’EST PARCE QUE NOUS SOMMES AUSSI CELUI QUI EN A LE MOINS QUI CIRCULENT, AVEC 40 TRAINS AU KM DE VOIE «

Pour faciliter l’arrivée de nouveaux entrants dont le manque de notoriété peut être un handicap, l’ART souhaite mettre en place une tarification à l’emport, c’est-à-dire payée en fonction du remplissage. « C’est un signal économique. Cela permettrait à un nouvel entrant de prendre le risque d’investir en ayant la possibilité d’amortir son matériel, parce qu’il payera moins cher les péages quand ses trains seront peu remplis, au début. » SNCF Réseau y gagnera à terme, assure le président de l’ART qui en veut pour preuve ce qui s’est passé en Italie. « Quand la concurrence a été ouverte, les péages ont baissé de 30 % pour tous, et malgré cela, le gestionnaire du réseau a aujourd’hui, plus de ressources qu’avant parce qu’il y a davantage de trains et de demande. »

Eclairer le débat

Le président de l’ART s’interroge sur l’intérêt de poursuivre l’électrification des lignes en France, sachant qu’il existe des trains bimodes et que l’hydrogène va arriver. « Poursuivre l’électrification nécessite des travaux coûteux avec parfois des aberrations que nous avons dénoncées. » C’est le cas d’une région, qu’il ne nomme pas, mais qui a électrifié 25 km de lignes pour un montant de 30 millions d’euros pour seulement sept passagers par semaine.

S’agissant des gares et de leur fréquentation (la Cour des comptes a révélé que plusieurs centaines des 2 820 petites gares, accueillaient moins de cinq passagers par jour), Bernard Roman estime leur maintien, avec la présence d’un cheminot, relève de la démagogie. « Même si remettre un guichet pourrait permettre d’augmenter un peu le trafic, cela nécessiterait quatre équivalents temps plein, payés par de l’argent public. » Il rappelle qu’en moyenne seulement 25 % du coût des petites lignes est payé par l’usager.

« Dans notre pays, la poule aux œufs d’or pour la SNCF, ce sont les TGV qui ont un remplissage de 60 % et des prix des billets assez élevés. Sur le TER et les Transilien, les usagers ne payent que 25 % du prix du billet. Et les régions payent le reste, soit quatre milliards d’euros par an. » Il ajoute que les abonnés du TER, ne payent que 6 % du coût du transport. Un record en Europe ! Il souligne qu’il n’y a pas de réseau ferroviaire en Europe qui ne soit pas financé par des fonds publics.

Le Japon a fait un choix différent. Les entreprises ferroviaires sont propriétaires du réseau et gagnent beaucoup d’argent, mais les billets y sont quatre fois plus chers qu’en France.

Interrogé sur ce qu’il convient de faire des petites lignes, le président de l’ART botte en touche. « Ce sont des décisions politiques. » Tout est envisageable. Travailler à les améliorer, s’il y a un potentiel, ou s’orienter vers du matériel plus léger, de type tram-train, ou en faire des voies routières, par navettes électriques ou autobus…

Bernard Roman se souvient que, lorsqu’il était vice-président de la communauté urbaine de Lille, Pierre Mauroy avait remplacé certaines lignes rurales peu fréquentées, par des taxis. Ce qui avait permis à la région de réaliser de substantielles économies, tout en rendant un service apprécié des usagers. « Pour certaines petites lignes de train, cela coûterait moins cher de faire de même », plaide-t-il, avant de répéter : « ce n’est pas à l’ART de choisir, ce sont les prérogatives des régions. »

L’ART est là pour s’assurer qu’on leur fournit des informations pour décider de manière éclairée. « Cela permet de constater des choses étonnantes, comme le fait qu’il y a dans certaines régions, deux fois plus de personnel pour faire rouler deux fois moins de trains. Pourquoi ? Cela n’est pas à nous d’y répondre, mais c’est à nous de le dire. Cela peut parfois s’expliquer, mais il faut avoir les données pour le comprendre. »

Souvent accusé d’être sévère avec le ferroviaire et inquiet pour l’avenir de SNCF Réseau, Bernard Roman corrige : « Je ne suis pas sévère et je crois au train. La SNCF est une belle maison qui a inventé le train le plus moderne du monde, et qui est citée en exemple dans de nombreux pays. Mais il y a des lacunes et une culture du monopole qui concerne bien d’autres secteurs. J’essaye d’être lucide sur les défis à relever afin que le ferroviaire ait sa juste place dans notre pays. Je suis quelquefois plus sévère avec le gouvernement ou avec d’autres décideurs, qu’avec la SNCF, même si je pense qu’il faut qu’on l’accompagne ainsi que SNCF Réseau pour être le plus performant possible. Mon objectif n’est pas de dire à Réseau qu’il lui faut moins de ressources, mais de lui faire comprendre qu’avec des péages moins chers, il pourrait y avoir plus de ressources. »

Son objectif, conclut-il, c’est qu’il y ait « plus de trains et une meilleure qualité de service pour donner envie de prendre le train », et une hausse du fret ferroviaire, qui devrait passer de 10 à 17 % de part modale. « Je porte une ambition pour le ferroviaire. Le fait que l’Etat ait annoncé il y a quatre ans qu’il allait reprendre la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards pour offrir une perspective de rééquilibrage du budget réseau et un cash-flow négatif en 2024, rend les choses possibles. Ce gouvernement est au diapason de l’ambition pour le ferroviaire. Malgré la crise passée, il a lancé un plan de relance en réaffectant plus de quatre milliards à Réseau. Bien sûr, on pourrait faire plus, mais 35 milliards de reprises de dette, dont 25 déjà effectivement repris, ce n’est pas rien. J’ai appartenu à des majorités qui estimaient qu’il valait mieux que ce soit Réseau qui paye les intérêts de la dette. Le gouvernement actuel est à l’écoute des besoins du ferroviaire. Le seul bémol que je mettrais à ce satisfecit, c’est que si ce gouvernement était cohérent sur la nécessité d’alimenter en permanence le débat public sur la collecte de données, ce serait beaucoup mieux. »

Valérie Chrzavez

Les cars Macron se sont imposés

La libéralisation des transports routiers de voyageurs par car a été un succès aux yeux de Bernard Roman. Ainsi, en 2019, avant la crise Covid, les cars Macron transportaient 10 millions de passagers, assuraient 2 381 liaisons, permettaient de relier 320 villes difficiles à rejoindre en train et avaient créé près de 3 000 emplois. « L’Autorité a pour mission de réguler ces cars, de veiller au respect de conditions d’accès transparentes, objectives et équitables aux gares routières et de prendre garde à ce que les lignes ne soient pas en concurrence avec des lignes financées par les collectivités », précise Bernard Roman.

Mise au point

Bernard Roman profite de son passage au club VRT pour corriger une déclaration du président de la SNCF. Jean-Pierre Farandou, qui a récemment affirmé à la presse que « l’ART a déjà enlevé à la SNCF des créneaux horaires sur Paris – Lyon », raconte le régulateur. « Ce n’est absolument pas comme cela que cela va se passer. Il appartient à SNCF Réseau d’attribuer des créneaux horaires aux candidats. Il est probable que tous voudront des créneaux aux heures de pointe, pour pouvoir remplir leurs trains. Ce sera à Réseau de les attribuer. Si les entreprises jugent que la procédure n’a pas été transparente ou équitable, les entreprises pourront saisir l’ART. Ce n’est pas l’ART qui enlève ou attribue des réseaux. Nous n’intervenons que s’il y a des différends. »