Transport ? Mobilité ? ça ne compte pas beaucoup dans la campagne présidentielle. Ce n’est pas la mauvaise surprise du millésime 2017, c’est une constante. On a beau ajouter… l’urbanisme, le développement durable, l’aménagement du territoire ou la politique de la ville, les candidats regardent ailleurs, persuadés que les électeurs ne les attendent pas là. Pourtant, quand on interroge les équipes de campagne, il y a des pistes, des réflexions, des options. Mais elles figurent plutôt dans des volets complémentaires des programmes. Et le think tank TDIE, qui a organisé le 22 mars à Paris, avec notre confrère Mobilettre un grand débat sur la présidentielle, n’a pas eu l’honneur de recevoir en personne les cinq principaux candidats. Qui ne s’étaient pas fait représenter par des poids lourds. A une exception près. C’est Dominique Bussereau qui a parlé au nom du candidat de la droite et du centre… après avoir rappelé qu’il avait démissionné de ses fonctions auprès de François Fillon. « Je dépanne », a-t-il expliqué.

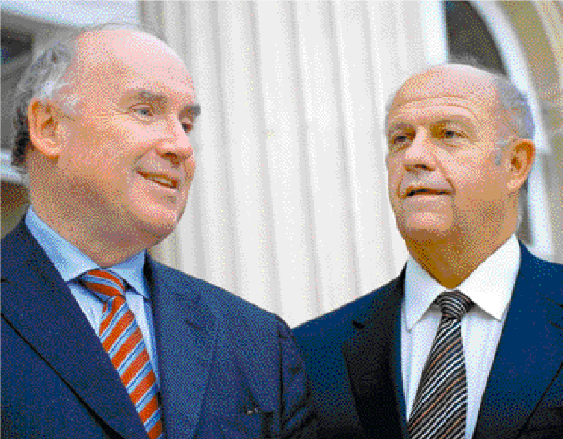

A cette méconnaissance constante du sujet vient s’ajouter une campagne branquignolesque. Prenons pour commencer Fillon. Dans le domaine, ce n’est pas le pire des cas. Il y a même dans son camp abondance de biens, le candidat ayant récupéré après sa victoire à la primaire les compétences d’équipes animées par Louis Nègre pour Nicolas Sarkozy et par Dominique Bussereau pour Alain Juppé, sans oublier la sienne propre, avec Cyrille du Peloux, ancien patron de Veolia Transport et, aux commandes politiques, Serge Grouard, ancien maire d’Orléans. Pas simple de faire ensuite équipe commune, d’autant que les affaires ont fait vaciller la campagne. Mais, dans ce camp, on voit bien que les options libérales sont largement partagées, et qu’on a entre grands spécialistes des différences d’appréciation plus que des désaccords de fond. Et qu’on a longtemps travaillé, se plaçant dans la perspective d’une élection imperdable…

A gauche, c’est une autre affaire. Le candidat de la Belle alliance populaire, Benoît Hamon, n’a pas eu l’équivalent des forces rassemblées cinq ans plus tôt autour de François Hollande. Il y avait alors toute une équipe transport, de 45 spécialistes autour de Roland Ries, le maire de Strasbourg. Cinq ans plus tard, l’appareil du PS boude l’ancien frondeur, son futur désirable et une campagne que la plupart considèrent perdue d’avance. L’accord négocié avec Yannick Jadot a donné de plus un rôle important à Pierre Serne : un élu EELV, ancien VP Transports d’Ile-de-France, compétent, habitué à travailler avec le PS, mais loin d’être un simple compagnon de route… Quant à Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, députée européenne PS, ancienne administratrice du Stif, elle connaît surtout les transports par le biais du parlement de Strasbourg ou de la commission de Bruxelles.

En revanche, à gauche, certains spécialistes ont rejoint En Marche ! A l’heure où nous bouclons, ils n’apparaissent pas publiquement. Pas simple, pour les élus socialistes de s’afficher avec celui qui veut en finir avec la césure gauche droite. Dans le même camp, venue du centre droit, on relève la présence d’Anne-Marie Idrac, ancienne ministre des Transports, ancienne présidente de la RATP puis de la SNCF. Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement a, aussi, rejoint En Marche !, mais elles ne semblent pas être directement aux manettes sur cet aspect du programme.

Pour répondre à nos questions l’équipe de campagne de Marine Le Pen a désigné Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, grand connaisseur du chemin de fer. Jean-Luc Mélenchon, lui, a pu compter sur les compétences de Laurent Courtois, cheminot syndiqué à Sud. Un « ferroviphile » d’un côté, un cheminot de l’autre. Et des positions sur le fond souvent comparables.

Sur le fond, justement, les clivages sont bien là. Pas partout. Mais, s’agissant de la SNCF, c’est assez clair et même exemplaire. La droite a son projet. « Ne jetez pas les cartes de visite RFF », plaisantait Bussereau au moment de la réforme ferroviaire de 2014. « Elles resserviront ! » Les solutions techniques sont à l’étude, mais sur le principe, la droite veut séparer SNCF Réseau de SNCF Mobilités, qui deviendrait une S.A. Et mettre en place la concurrence sans tarder. François Fillon voulant de plus mettre fin aux régimes spéciaux, la tendance serait à l’alignement des conditions de travail de la SNCF sur celles du privé. Benoît Hamon au contraire n’a pas envie de se presser sur la concurrence et ne propose pas de revenir sur la réforme. Macron à notre connaissance ne touche pas trop à la réforme, ce qui n’est pas étonnant au vu des noms des conseillers qui circulent. Mais, dans le cadre de ce système, il franchit le pas et passe à la concurrence. L’extrême droite ou la gauche mélenchonienne partagent au contraire une même vision étatique, en faveur d’une SNCF puissante, et refusent la concurrence ou en restreignent l’application.

Si les clivages sont ici très nets, au contraire, la modernisation du réseau ferroviaire fait l’unanimité. Brétigny est passé par là, mais aussi les audits de l’EPFL de Lausanne ou les travaux de la commission Mobilité 21 présidée par Philippe Duron. Jusqu’à présent, de grands projets s’imposaient. C’était l’avenir du pays, c’était la grandeur de la France. Le programme TGV était une réserve où l’on pouvait puiser. En 2017, des divergences sont toujours là : Fillon poursuit le tunnel Lyon – Turin alors que Mélenchon met fin à cette « gabegie ». Mais ces divergences passent presque au second plan du fait de l’urgence du renouvellement. Sur la dette ferroviaire aussi un consensus se dégage. Avec Macron l’Etat reprend la dette historique de SNCF Réseau. Idem avec Mélenchon ou Hamon. Et, dans le camp de Fillon, on reconnaît que la dette n’est pas soutenable et qu’il va falloir faire quelque chose. Mais la hauteur du geste n’est pas encore arrêtée.

Enfin, Ségolène Royal fait l’unanimité. Contre elle. Le renoncement à l’écotaxe est jugé impardonnable. Voire scandaleux. Il l’est d’autant plus que, pour la remplacer, les candidats donnent l’impression de devoir quasiment repartir de zéro, désemparés par la disparition d’une recette fléchée, nécessaire et tant espérée.

François Fillon

Copie revue sur le versement transport

Là où le candidat a dû tout de suite revoir sa copie, c’est, tout comme sur les dépenses de santé, sur le versement transport. Fillon, à la recherche de baisses de charges pour les entreprises, s’apprêtait à le supprimer. Le patronat en était d’accord mais Louis Nègre et Dominique Bussereau ont su faire entendre la voix des collectivités et des professionnels. Et, nous dit Cyrille du Peloux, « tout le monde est maintenant convaincu qu’il faut maintenir ce dispositif ».

Les grands projets au second plan

La priorité, c’est la modernisation des réseaux. Ferroviaire avant tout, mais c’est aussi routier. Pour le reste, une loi de programmation au début d’un quinquennat Fillon pourrait arrêter la liste de ce qu’on veut réaliser. Dominique Bussereau penche pour Bordeaux – Toulouse. Il est partisan du canal Seine-Nord, dans lequel il refuse de voir un aspirateur pour les ports du Range, pour peu que Le Havre et Rouen se mettent en ordre de marche pour relever le défi. Louis Nègre sait qu’on s’interroge sur Lyon – Turin. Mais, rappelle-t-il, le projet est financé à 40 % par l’Union européenne et ce serait bien étonnant que 130 millions de Français et d’Italiens n’arrivent pas à financer leur part d’un grand tunnel utile à tous quand huit millions de Suisses ont réussi à en faire deux.

Où trouver l’argent nécessaire à l’Afitf ?

Il y avait bien la piste de l’écotaxe, mais son installation a donné lieu à la foirade que l’on sait. Il faut des ressources fléchées. Cyrille du Peloux s’en tient à cet impératif. Mais rien n’est arrêté encore. Bussereau reste favorable à l’écotaxe et regarde avec envie les quelque 4,5 milliards que rapporte chaque année à l’Allemagne la LKW Maut. Mais on pense à des recettes issues de la TICPE et, Louis Nègre, jugeant difficile le retour de l’écotaxe après la foirade initiale, regarde avec intérêt la vignette.

Réforme de la SNCF. Feu sur l’Epic de tête !

LR veut réformer la récente loi ferroviaire, pour rouvrir le système et rendre possible la concurrence. Deux solutions techniques s’offrent. Supprimer l’Epic de tête, ou le réduire à une holding considérablement allégée. SNCF Mobilités deviendrait une SA. Et Gares & Connexions deviendrait une filiale de SNCF Réseau.

Le système réformé sera-t-il désendetté ? « Nous savons que la dette n’est pas tenable et qu’il faudra faire quelque chose », dit Cyrille du Peloux. A quelle hauteur ? Ce n’est pas aujourd’hui fixé dans la maquette financière du candidat.

Sujets qui fâchent

Mais comme le dit Louis Nègre, nous sommes de droite, et nous voulons logiquement économiser sur le fonctionnement pour mettre le maximum sur l’investissement.

Le candidat Fillon devrait donc aborder les sujets qui fâchent. La fin des régimes spéciaux de retraite est annoncée. Les cheminots ne devraient pas faire exception. Il est envisagé aussi de ne plus embaucher au statut. Quant au droit de grève, il s’agit de renforcer le dispositif actuel du service minimum et de l’étendre (à l’aérien par exemple).

Pour faire baisser les coûts d’exploitation du ferroviaire, une nouvelle majorité présidentielle devrait s’emparer rapidement du sujet de la concurrence dans le TER en adoptant une loi de type délégation de service public. S’agissant du fret, Les Républicains savent bien qu’on a beaucoup tenté, sans résoudre la question. Le salut pourrait provenir de la concentration du fret sur certains corridors, concernant aussi les ports.

Au nom de la santé publique, il faut assurer le développement des transports publics et de la mobilité électrique. L’affichage sur le diesel est assez prudent, avec l’option d’un alignement progressif de la fiscalité du diesel sur celle de l’essence. Le candidat Fillon souhaite aussi investir massivement dans les nouvelles technologies. Qui ne le voudrait pas ? Mais, répond son camp, lui, il s’en donne les moyens.

F. D.

Benoît Hamon

Priorité à la transition énergétique

Le programme de Benoît Hamon, déjà très vert avant l’arrivée des écologistes, est passé au vert foncé après les longues négociations avec Yannick Jadot qui ont abouti à son ralliement au candidat de la Belle alliance populaire.

Parmi les points d’accord, la sortie du diesel pour les véhicules légers est fixée à 2025. La fiscalité de ce carburant serait réformée et une taxe carbone affectée à la transition énergétique.

Pour Benoît Hamon, la transition énergétique est « la » priorité, « c’est ce qui a structuré toutes nos propositions », a expliqué à VR&T Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, députée européenne PS (Ile-de-France) qui planche depuis la fin février sur les transports dans l’équipe Hamon, épaulée par Pierre Serne, conseiller régional EELV (Ile-de-France), qui l’a rejoint début mars.

« Il faut accompagner les propriétaires de véhicules diesel en leur accordant une prime à l’achat d’un véhicule plus propre, principalement électrique ou hybride. Nous voulons aussi accompagner les constructeurs dans leurs efforts de recherche-développement », indique Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy.

Priorité au ferroviaire et à l’existant

La priorité va à la rénovation du réseau ferroviaire existant. L’Etat doit retrouver un rôle de stratège pour planifier l’avenir. Une loi de programmation est envisageable si elle est préparée dans une commission comparable à celle de Mobilité 21 qui avait priorisé les projets d’infrastructures sous la houlette du député Philippe Duron.

Pour décider de la suite à donner aux grands chantiers engagés, Benoît Hamon s’est engagé auprès des écologistes à lancer « une conférence du consensus » réunissant experts, élus et associations : le sort du projet canal Seine-Nord est loin d’être scellé, tandis que l’avenir du projet de liaison ferroviaire Lyon - Turin semble plus incertain et celui l’aéroport Notre-Dame-des-Landes nettement plus menacé.

Le retour de l’écotaxe… version régionale

Pour abonder le budget de l’Agence de financement des infrastructures de France (Afitf), on évoque l’émission d’obligations d’Etat. Et au niveau régional, Benoît Hamon propose de relancer l’écotaxe. « Les régions auront intérêt à la mettre en place, mais peut-être pas sur tous les axes routiers », commente Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, qui évoque aussi l’idée d’une écotaxe payée par les automobilistes et pas seulement par les poids lourds.

En revanche, Benoît Hamon n’est pas favorable à la mise en place de péages urbains tant que les transports publics ne seront pas plus performants.

Oui à la concurrence… sous protection

Le quatrième paquet ferroviaire adopté en décembre permet d’ouvrir à la concurrence le transport ferroviaire. « J’ai voté le volet technique mais pas le volet politique en raison des incertitudes qui pèsent sur le transfert de personnels », rappelle l’élue. Benoît Hamon est prêt à transposer ce texte, mais avec des mesures de protection des personnels et du service public.

Reprise de la dette SNCF…

La Belle alliance populaire est favorable à une reprise par l’Etat de la dette historique de la SNCF. Mais, cela ne deviendra pas de la dette de Maastricht, explique Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy : auparavant, il faudra faire accepter par Bruxelles l’idée qu’il s’agit d’un investissement pour le service public et que cela entre dans le « plan Juncker ». Plan Juncker qu’il faut porter, selon elle, « jusqu’à 1 000 milliards de d’euros, en l’axant sur le développement durable ».

… mais pas touche aux retraites ni au droit de grève

La députée socialiste indique qu’il n’est pas question de toucher aux régimes spéciaux de retraite, ni au droit de grève, ni au droit de retrait. Mais elle répond : oui à une TVA à 5,5 % et oui à un ministère à part entière sur les mobilités.

Marie-Hélène POINGT

Marine Le Pen

Réseau ferroviaire classique d’abord

« L’urgentissime », c’est de pérenniser le réseau classique. En ce qui concerne les LGV, « le principal a été fait ». Une LGV Poitiers - Limoges, « cela n’a pas de sens ». Il faut s’arrêter une fois que les « coups partis » auront été réalisés. Des exceptions ? Il faudra réaliser Montpellier - Perpignan, qui n’est plus qu’un chaînon manquant. Sans doute une ligne nouvelle Côte d’Azur, du fait de la saturation de la ligne existante. S’agissant de Bordeaux - Toulouse, l’élu de l’Aisne est plus réservé, étant attaché au rôle structurant de l’axe Paris - Orléans - Limoges - Toulouse.

Le représentant frontiste n’est pas partisan du Canal Seine-Nord, qui « répond surtout aux intérêts des ports du Benelux… » Doutes aussi pour Lyon - Turin, car « les bonnes idées qui n’ont pas été réalisées tout de suite soit moins bonnes ». Compte tenu des nouveaux tunnels de base suisses et autrichien et des transports massifs nord - sud qu’ils autorisent, il faut, avant de poursuivre un projet colossal, s’assurer des flux de marchandises sur l’axe est - ouest.

Un opérateur ferroviaire puissant

Avec RFF, regrette Franck Briffaut, « on a perdu de vue le système intégré ». La réunification reste « plus formelle que réelle : dans l’opérationnel, les entraves à l’unité ferroviaire sont toujours là ». Il faut une SNCF « garante du système ferroviaire dans son intégralité ». Et ce sera un atout dans la politique industrielle. Les précédents glorieux d’Airbus, du TGV ou du Minitel, montrent que l’Etat stratège doit être épaulé par « un opérateur puissant ».

Concurrence, mais sans excès

Cela dit, pourquoi pas d’autres opérateurs ? Par exemple sur « certains nœuds bien identifiés ». Il faut aussi « en certains cas simplifier les conditions d’exploitation, en toute sécurité. » La concurrence, pourquoi pas, mais, avec « égalité de concurrence entre l’opérateur historique et ceux qui prétendent entrer, y compris des privés ». Une égalité qui si on comprend bien ne devrait pas mettre à mal les conditions de travail des cheminots. Prudence sur les retraites. « On a mis en péril le système de retraite à la SNCF en la forçant à dégraisser brutalement ». Même si les conditions de travail ont changé « il ne faut pas perdre de vue les spécificités des métiers des conducteurs ou d’autres métiers stressants » qui justifient des régimes spéciaux. Le FN demande que les régimes de retraites soient négociés par branche avec les OS : pas de système unique.

Quant au droit de grève, « nous n’y touchons pas mais il faut que soit assurée la continuité du service public, et le monde cheminot doit l’admettre ».

Dédiabolisation du diesel

Le diesel, « c’était le mode en vogue et maintenant, on lui trouve tous les défauts ». Certes, il faut être très attentif « à l’utilisation urbaine et périurbaine », mais pas de mesures autoritaires. L’élu FN se méfie aussi, pour les transports publics, des déclarations hâtives de bannissement du diesel qui ne tiennent pas compte de la durée de vie des matériels.

Ecotaxe aux frontières

Le représentant du FN se montre réservé sur le versement transport, « qui pèse sur les entreprises ». Très déterminé en revanche sur une écotaxe instaurée aux frontières. Elle permet de « lutter contre le dumping social des routiers d’Europe de l’est », protège le pavillon national et rééquilibre conditions de concurrence entre route et rail. Tout en réaffirmant l’un des points majeurs de Marine Le Pen : le retour des frontières.

F. D.

Emmanuel Macron

Pas de loi faux-cul pour les TER

Inutile d’en passer par l’expérimentation pour la concurrence dans les TER. « Ce serait une loi de faux-cul puisqu’il n’y aura pas de retour en arrière », s’est écrié Arnaud Leroy, député du groupe Socialiste, écologiste et républicain, soutien d’Emmanuel Macron, venu s’exprimer au Grand Débat Transport de TDIE le 22 mars. Même s’il reconnaît qu’il faut l’organiser sans précipitation, ne serait-ce que parce qu’il ajoute être « favorable au transfert des personnels sous-statut ». Conclusion : « Allons-y à un rythme de sénateur »… Chez Macron, on prône aussi une mobilité sociale « en tant que lutte contre l’assignation à résidence ». Bien dans le prolongement de sa réforme sur les cars longue distance, désormais connus sous le vocable de « cars Macron ». Une ouverture, qui a permis de transporter « un million de personnes qui n’auraient pas eu accès au voyage sinon », rappelle-t-on à l’envi.

Grands projets : redonnons le pouvoir au parlement

Trois axes principaux structurent le discours : les investissements, les usages et services, la transition écologique. Sur 50 milliards d’investissements promis tous azimuts, on en consacrerait cinq aux infrastructures de transport, « en plus du fil de l’eau ». Mais un investissement se focalisant davantage sur la rénovation que sur les grands projets, deux-tiers des sommes allant à la route, un tiers au ferroviaire. Sans oublier les nœuds et l’intermodalité : gares routières et parcs-relais devront gagner en efficacité. Quant aux grands projets, rendons-le pouvoir au parlement, clame l’équipe d’EM !. Le vote, dès le début du quinquennat, d’une loi d’orientation pluriannuelle – sur cinq ans – et financée sera à l’ordre du jour. Traduction : « On fait ce qu’on veut dès qu’on a les finances. En réservant une enveloppe dédiée à la régénération. » La loi sera faite « sur la base des préconisations de la commission Mobilité 21, permettant de budgétiser et d’établir un calendrier », a précisé Arnaud Leroy.

Macron reprend la dette ferroviaire

Principe de choix pour les projets : le bon investissement, au bon endroit, au bon moment. Exemple donné par Emmanuel Macron sur RTL, Toulouse – Paris, déjà desservi par une navette Air France : « Est-ce que ma priorité en termes d’infrastructures de transport est de redéployer énormément d’argent pour venir par le train là où il existe quelque chose par l’avion ? Je ne veux pas le trancher aujourd’hui pour ne pas faire d’électoralisme. » Et pour ne pas alourdir d’avance la dette ferroviaire alors que, Arnaud Leroy l’a annoncé pour TDIE, Emmanuel Macron élu reprendrait la dette historique de SNCF Réseau, « parce que c’est une dette d’Etat, pas une dette d’entreprise ».

On verdit le parc automobile sans se presser

Concernant la transition énergétique enfin, un verdissement du parc est promis… à petite vitesse. Il s’agira de commencer par une convergence « à moyen terme » des fiscalités du gazole et de l’essence. Aux détenteurs de modèles antérieurs à 2001, une aide de 1 000 euros à l’achat d’un véhicule moins polluant neuf ou d’occasion est annoncée. Le présidentiable, qui évalue l’enveloppe nécessaire à trois milliards d’euros, envisage qu’il n’y ait plus une seule vente de moteurs thermiques en 2040. 250 millions d’euros seront consacrés à créer un réseau de bornes de recharge électrique rapide. « Il faut qu’on négocie avec l’UE, prévient aussi Arnaud Leroy. Qu’on pousse le véhicule 2 l, qu’on se donne les moyens de vérifier les cycles d’émissions, car c’est la question de la crédibilité de la parole publique qui est en jeu. »

Cécile NANGERONI

Jean-Luc Mélenchon

Une SNCF insoumise

Jean-Luc Mélenchon promet une SNCF insoumise à l’application des successifs paquets ferroviaires européens ficelés par Bruxelles. Il entend « bloquer l’ouverture à la concurrence du trafic intérieur de voyageurs prévue en 2023 ». Au niveau national, « une nouvelle loi de réforme du système ferroviaire » s’impose « pour unifier le rail en un seul pôle public ». Et d’insister sur le fait que la fusion RFF-SNCF n’a notamment pas « apuré la dette de 44 milliards d’euros, résultat du financement du réseau des lignes à grande vitesse ». Or cette dette, développe Laurent Courtois, constitue aujourd’hui « un des moyens de pression de la direction de la SNCF pour faire fonctionner cet établissement public comme une entreprise commerciale privée, pour supprimer des lignes et pour diminuer les effectifs tout en payant des intérêts juteux aux banques privées ».

Des bâtons dans les roues des cars Macron

Autre loi du gouvernement précédent dans le collimateur : la loi Macron. Il faudra mettre des bâtons dans les roues des autocars privés lancés par un de ses adversaires dans la course à l’Elysée. Pour desservir efficacement le territoire pas besoin de ces cars sur la route. Il faut « mettre en œuvre un plan de transports desservant efficacement l’ensemble des liaisons » : TER Intercités, trams trains, TGV. Et pas besoin non plus, pour ces TGV, de lignes nouvelles. « La priorité doit être portée sur la rénovation » des lignes classiques, souligne le cheminot de l’Infra Laurent Courtois, très au fait de l’état du réseau. Avec une attention particulière à ces « lignes capillaires laissées à l’abandon dans de nombreuses régions ». Un réseau fin à réveiller. Ce qui rejoint les préoccupations économico-écologistes de Jean-Luc Mélenchon : « la remise en état de ce réseau est une condition sine qua non pour relocaliser les productions » et « développer les circuits courts » chers au candidat.

Décourager le recours au transport routier

Côté fret, il faut donc décourager le recours au routier : « une contribution carbone sera mise en place sur le transport routier de marchandises ainsi qu’une taxe kilométrique aux frontières. Selon quel mode de calcul ? La taxe dépendra de la distance parcourue sur le territoire national », précise-t-il. Champion du rail, certes, mais le projet d’autoroute ferroviaire Lyon - Turin n’en passe pas moins à la trappe. Il appartient à ces « grands projets inutiles ». Au même titre que Notre-Dame-des-Landes. Et au profit du fluvial qui devra être renfloué. Avec là aussi un plan de remise en état, la « création sur tout le territoire de bases adaptées » et permettant l’accès aux ports. Le tout s’inscrit dans « un schéma national logistique multimodal ». Au nom d’une indispensable réduction de la pollution.

Cette lutte passe aussi par la sortie du diesel pour les véhicules routiers ? « Un impératif. » Tout de suite ? « Non progressivement sur dix ans en tenant compte des aspects sociaux » du problème. En revanche, « une des premières mesures sera de supprimer progressivement l’avantage fiscal pour les flottes de voitures d’entreprise ». Il faut développer « les solutions alternatives : autopartage, covoiturage, modes actifs ». Autrement dit la marche et le vélo. Et d’ailleurs soutenir « les formules combinant le vélo et le TER, essentielles dans le cadre des déplacements domicile - travail ». Laurent Courtois commente : « Dans les régions qui ont fait ce choix, le succès est synonyme de fortes quantités de CO2 évitées. » Et de plaider du même coup pour une baisse de la TVA sur les transports qui « font partie des biens essentiels ».

Touche pas à mon statut

Des transports qui pourtant au quotidien, on le constate, ne fonctionnent pas toujours très bien ? Et connaissent trop de grèves disent les usagers ? Pour le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon les deux sont liés : « l’Instauration d’un ”vrai” [il insiste sur ”vrai”] dialogue social et l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises de transport public sont seuls garants d’un service optimum. » Quant au droit de retrait : « c’est une procédure inscrite dans le code du travail ». Pas question donc de le remettre en cause. Pas plus qu’on ne doit toucher au statut des cheminots et des agents RATP et à leur régime de retraites qui « répondent aux spécificités reconnues de ce secteur d’activité ». Et qui sont « le résultat de luttes sociales », conclut le porte-parole du candidat insoumis.

Chantal BLANDIN

Retrouvez l'intégralité des propositions des candidats dans le prochain Ville, Rail & Transports (numéro d'avril)