La Commission européenne, qui est en train de clôturer les programmes européens mis en oeuvre entre 2014 et 2020, prépare la nouvelle programmation pour la période 2021-2027. A la clé des financements (1074 milliards d’euros pour les programmes et 750 milliards d’euros au titre de la relance) pour soutenir des projets d’infrastructures, de développement territorial, d’innovation ou de recherche dans tous les domaines économiques et sociaux. Le transport et la mobilité y sont centraux, notamment dans le cadre de la transition verte, grande priorité des fonds. Explications avec Lorraine de Bouchony, fondatrice et présidente du cabinet spécialisé en financements européens Welcomeurope.

Ville, Rail & Transports. Comment s’y retrouver dans la « jungle » des financements européens ?

Lorraine de Bouchony. Les fonds européens sont déployés au sein de programmes proposés par la Commission et adoptés par le Parlement et le Conseil. Il en existe des centaines. Pour chacun de ces programmes, une littérature est disponible pour comprendre les règles sur l’éligibilité des projets, les taux de financement, les critères d’attribution…

Par exemple le Feder (Fonds européen de développement régional) est déployé à travers des programmes régionaux ou nationaux dans tous les Etats membres. En France, chaque Région dispose de son propre programme opérationnel dans lequel les objectifs et les actions éligibles sont renseignés.

On peut aussi citer le programme de soutien à la recherche-développement directement géré par la Commission, Horizon Europe, qui est doté pour la période 2021-2027 d’environ 95,5 milliards d’euros. Ce programme organisé en plus de 40 « sous-programmes » sectoriels ou transversaux bénéficient chacun d’une guidance spécifique pour y accéder (guide du candidat).

Tous ces budgets s’étendent sur sept ans. La programmation 2014-2020 est en phase de clôture, certains appels à projets étant encore ouverts début 2021. La nouvelle programmation, pour la période 2021-2027, va être rapidement lancée. C’est donc le bon moment pour se préparer.

VRT. Qui précisément gère ces programmes ?

L. B. Ces programmes sont financés par le budget européen mais pas forcément gérés par l’institution centrale elle-même.

Certains programmes sont centralisés au niveau de la Commission européenne et donc gérés directement par ses services et agences.

D’autres sont décentralisés et confiés aux Etats et aux régions, qui les gèrent de façon autonome, toujours sous le contrôle des institutions communautaires. On connaît donc, pour chaque programme, l’autorité gestionnaire du fonds, qui est l’interlocutrice directe des porteurs de projets.

VRT. Qu’est-ce qui distingue ces deux catégories de programmes ?

L. B. En résumé, on peut dire que les fonds centralisés permettent de décupler les capacités d’innovation européennes et les services communs quels qu’ils soient (on est alors dans la recherche de solutions européennes et de la compétitivité européenne), tandis que les fonds décentralisés se font à l’échelle du territoire pour corriger les déséquilibres régionaux et favoriser leur attractivité.

VRT. Qui peut solliciter des fonds européens et comment ?

L. B. C’est toute la complexité notamment des fonds décentralisés, appelés fonds européens structurels et d’investissement (Fesi) majoritairement déployés à travers les programmes Feder et FSE+ : il faut trouver la porte d’entrée !

Tout le monde peut solliciter ces fonds (il n’y a pas à la base de restrictions réglementaires), mais ce n’est pas ouvert aux individus, hormis pour les programmes de bourses individuelles. C’est également peu accessible aux petites entreprises qui viennent de se créer, à l’exception des programmes spécifiquement conçus pour elles (EIC Accelerator pour les start-up par exemple).

Hormis ces cas très particuliers, les fonds s’adressent à toutes les organisations : grandes entreprises, ETI ou PME, associations, collectivités, organismes de recherche ou universitaires… Les fonds s’intéressent plus au cœur du projet qu’au statut de celui qui le porte et la liste des organisations éligibles est généralement très étendue.

Il faut toutefois savoir qu’il vaut mieux avoir les reins solides et donc avoir suffisamment de trésorerie quand on sollicite les fonds structurels car ils opèrent en remboursements de dépenses acquittées.

Par exemple, nous avons accompagné le Club Med pour un projet Feder en Guadeloupe ou encore la start-up Seven qui a obtenu 4,4 millions d’euros pour financer 13 stations de BioGNV dans le cadre du programme MIE-Transport.

VRT. Peut-on bénéficier de plusieurs fonds européens sur une même opération ?

L. B. Il y a une règle d’or : on ne peut jamais financer une même activité avec deux fonds européens. Le cumul n’est donc pas possible.

Toutefois, les fonds structurels en faveur du développement des territoires peuvent être combinés avec d’autres aides de tous types, régionales, nationales, privées… Une seule règle s’impose toujours : il faut respecter la réglementation sur les aides d’Etat conditionnant certains taux d’aides à certains types de projets. C’est aussi un des facteurs de complication. Il faut trouver le bon régime d’aide. Mais nous sommes là pour sécuriser nos clients.

Citons une autre complexité : les calendriers des financeurs ne sont pas toujours alignés. Ainsi, jusqu’à récemment, dans ses appels à projets, l’Ademe pouvait conditionner certains de ses financements au fait que le projet soit déjà validé pour un soutien Feder. Heureusement, de plus en plus, une coopération se met en place et les fonds français se calent sur le formalisme européen.

VRT. Quel bilan dresser sur la programmation 2014-2021 ?

L. B. Cette programmation, en passe d’être clôturée, a pour la première fois fixé des critères plus exigeants qu’auparavant.

En effet, les fonds structurels fonctionnaient un peu comme des guichets ouverts : les collectivités par exemple pouvaient facilement faire financer des ronds-points ou des salles polyvalentes avec des fonds européens.

Depuis 2014, la Commission se montre plus ambitieuse pour les fonds régionaux, à l’image des programmes qu’elle gère en direct. Les objectifs se fixent désormais sur l’impact tangible attendu des projets en termes d’attractivité et de dynamisme des territoires.

En revanche, ce qui ne change pas et n’est pas près de changer, c’est la complexité des process, notamment sur le reporting et le contrôle. Du coup, de nombreuses régions redoutent des surcontrôles et cela peut les freiner dans l’analyse des demandes.

VRT. Perçoit-on de nouvelles tendances dans la nouvelle programmation 2021-2027 ?

L. B. La grande nouveauté, c’est le focus sur le green deal (pacte vert en français), donc tout ce qui touche à la transition écologique sera valorisé.

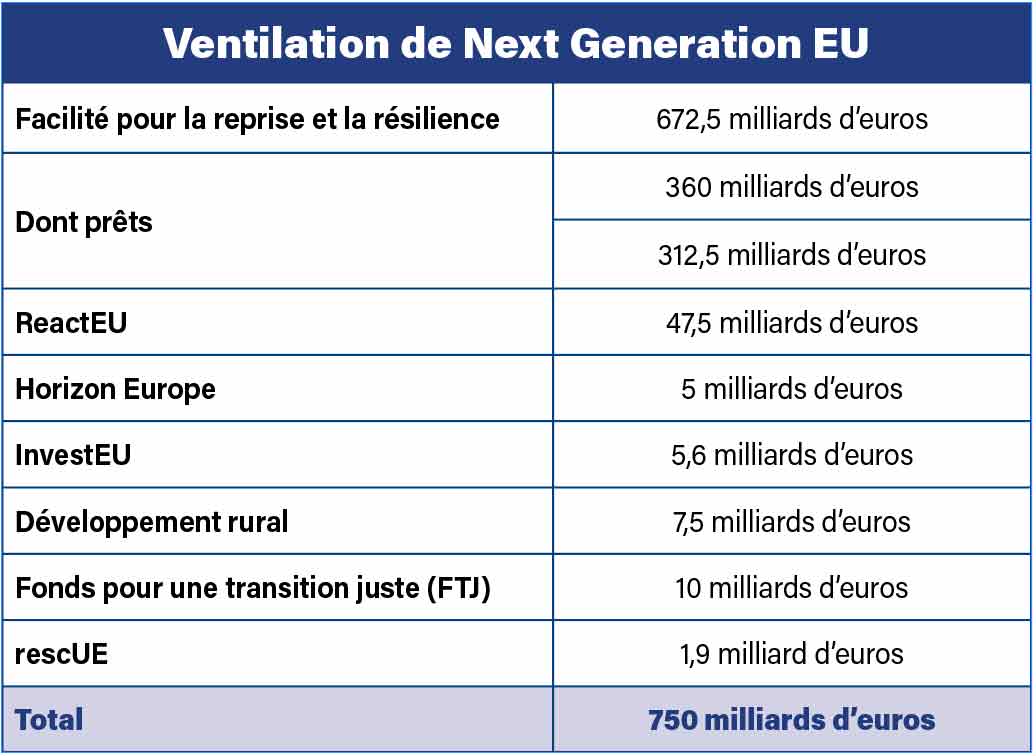

La question de l’emploi et de la réponse sociale est aussi au cœur des préoccupations. En effet, s’est ajouté ce qui n’était pas anticipé : la réponse à la crise sanitaire avec l’adoption d’un nouveau budget dédié de relance de 750 milliards d’euros.

Avec ce plan de relance, Bruxelles ouvre les vannes et l’Union européenne va s’endetter. De ce fait avec le temps, les programmes pourraient être partiellement transformés en instruments financiers : ils seront moins subventionnés et mixeront subventions et emprunts. C’est d’ailleurs déjà le cas avec le MIE (mécanisme pour l’interconnexion en Europe), directement géré par la Commission européenne et dont l’objectif est de favoriser le maillage européen par les corridors, que ce soit par mer, fleuve, fer ou route pour interconnecter les territoires européens, favoriser les connexions frontalières et lutter contre les goulets d’étranglement.

Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt

Retrouvez nos dossiers sur les financements européens chaque mois dans Ville, Rail & Transports.

Lire le dossier complet

-e1647883022931-1024x535.jpg)