Ewa

Cœur de Flandres Agglo lance un nouveau réseau de bus gratuit pour « gommer les zones blanches »

Incroyable! Selon nos informations, Alstom a décidé de jeter l’éponge et de renoncer à équiper la ligne de RER Eole d’un système de supervision automatique des trains (ATS). Plusieurs hauts dirigeants de SNCF Réseau nous ont confirmé le désengagement d’Alstom. Frédéric Wiscart, le président d’Alstom France que nous avons interrogé, a de son côté évoqué une « suspension » du contrat. Une autre source interne affirme également que « SNCF Réseau a aussi fait évoluer son besoin par rapport au cahier des charges initial« .

Des négociations « confidentielles », pour reprendre leurs termes, sont en cours entre les deux cocontractants pour évaluer le préjudice subi par SNCF Réseau du fait de ce dédit d’Alstom.

La raison de ce désengagement viendrait, selon plusieurs sources, du retard pris par Alstom pour rendre mâture la technologie et pour en équiper l’ouest de la ligne à Mantes-la-Jolie.

C’est ce qui a conduit SNCF Réseau à indiquer le 29 novembre dernier que l’extension de la ligne Eole (ou RER E) jusqu’à Mantes-la-Jolie dans l’ouest francilien, ne serait pas prête comme attendu fin 2026. Il faudrait attendre la fin 2029 pour un lancement complet, avait alors précisé le gestionnaire des infrastructures, maître d’ouvrage du projet. L’annonce avait provoqué la colère de Valérie Pécresse, la présidente d’Ile-de-France Mobilités, à la perspective de ces nouveaux retards.

A l’époque, SNCF Réseau avait pudiquement expliqué que « le nouveau système de digitalisation de la signalisation rencontre des problèmes ». Et ajouté que « son développement et son déploiement sur le secteur de Mantes, très exigeant du fait de la densité du trafic local, ne sont pas suffisamment avancés à ce stade « .

Selon plusieurs de ses hauts dirigeants, SNCF Réseau pourra pallier ce retrait en équipant l’ouest de la ligne uniquement avec son système de commande/contrôle centralisé de gestion de la circulation ferroviaire dénommé Mistral NG, nouvelle génération qu’il lui faudra tout de même adapter.

D’après le gestionnaire d’infrastructure, seul le tronçon central de la ligne E du RER et le reste de la ligne côté Est doivent absolument être équipés du système ATS+ afin de permettre le passage plus fréquent de trains. Sur cette partie, c’est Siemens Mobility qui a été retenu pour installer ATS+. Ce dispositif doit aussi être en place pour pouvoir ensuite installer le système d’exploitation NExTEO, qui permettra de réduire l’espacement entre les trains.

La volte-face d’Alstom représente donc un nouveau coup dur pour Eole qui cumule retards, problèmes techniques et surcoûts. Rappelons qu’en mars, la SNCF avait demandé à Alstom de suspendre ses livraisons de RER NG afin que le constructeur règle les trop nombreux problèmes techniques affectant ses rames, livraisons finalement reprises fin mai. Quant au coût d’Eole, il atteint désormais 5,4 milliards d’euros alors qu’il était initialement estimé à 3,7 milliards. .

SNCF Réseau est de ce fait en train de recaler les plannings. Selon nos informations, le gestionnaire des infrastructures devrait annoncer en septembre un nouveau calendrier plus précis et essaye de tout faire pour pouvoir annoncer une mise en service avant 2029.

SNCF Réseau, RATP Infrastructures, la Fédération des Industries Ferroviaires, le SETVF et Syntec-Ingénierie ont annoncé le 24 juin, lors du Salon Sifer, le lancement de l’Alliance de l’industrie et de l’ingénierie des réseaux ferroviaires. Objectif, « renforcer la coopération et la performance collective pour faire avancer toujours plus loin les réseaux ferroviaires en France« , écrivent les partenaires dans un communiqué.

Il est par exemple prévu qu’un groupe de travail« Transition écologique » planche cette année sur un guide sur l’éco- conception des projets ferroviaires, ainsi que sur la généralisation des standards de réduction des consommations d’eau sur les bases logistiques de chantiers, qu’un autre groupe de travail « Attractivité » soutienne la création d’une formation BUT « signalisation ferroviaire » ou qu’un autre encore, baptisé « Sécurité » participe à la définition de standards de sécurité communs.

L’Alliance sera dirigée par un conseil d’administration composé de dix membres, avec une présidence tournante tous les deux ans, avec pour premier président Kian Gavtache, directeur général adjoint Ingénierie et industriel chez SNCF Réseau.

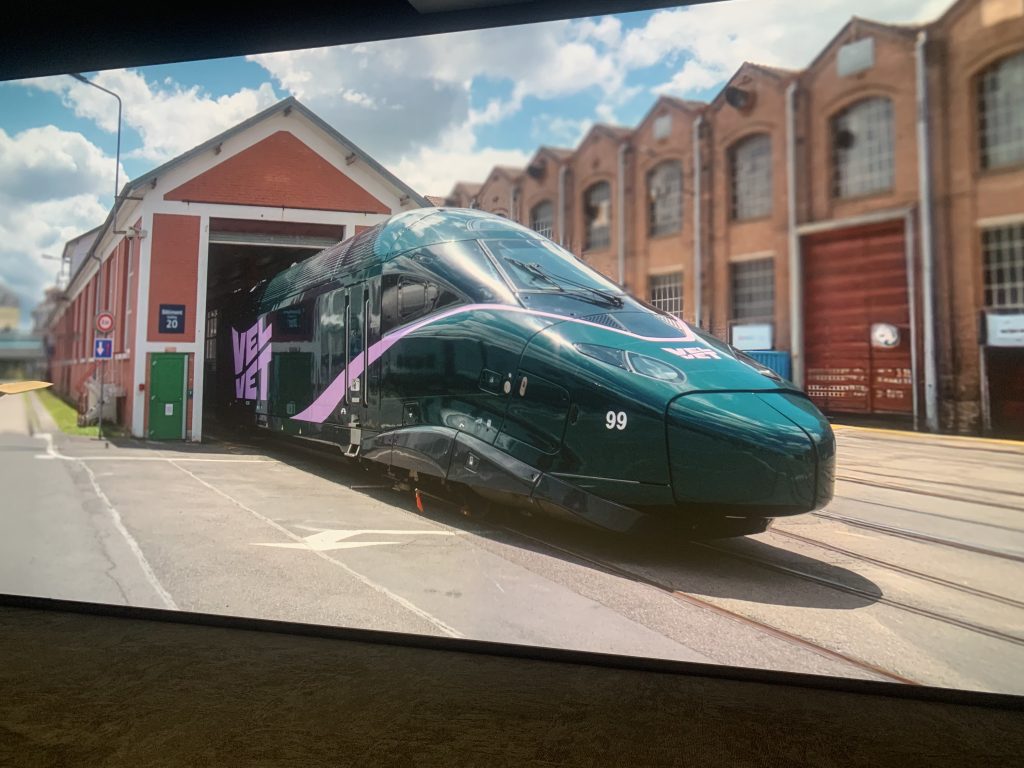

Proxima, le nom de code du projet de compagnie ferroviaire que veut lancer l’ancienne patronne de SNCF Voyageurs, c’est fini! Place à Velvet, le nouveau nom de la compagnie privée 100 % française dévoilé le 1er juillet par Rachel Picard au côté de son associé, Tim Jackson, ancien directeur exécutif d’Alpha Trains et ex-PDG de la BU RATP Dev en Grande-Bretagne et en Irlande.

Le projet avance vite. Les deux associés ont aussi présenté, au siège d’Alstom à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), la première rame de la compagnie. La motrice est déjà en place sur le site de Belfort où Alstom a commencé la production. « Nous en sommes maintenant à la production des caisses (les chaudrons dans le jargon ferroviaire). Il y aura la mise en peinture cet été« , a précisé Frédéric Wiscart, le président d’Alstom France.

Le premier train commencera les essais l’an prochain. Il arborera une couleur vert foncé avec des touches de blanc, ceinturé d’un ruban rose tout au long des voitures. L’idée, c’est d’être visible et reconnaissable au premier coup d’oeil dans les gares, a expliqué Rachel Picard.

12 trains Avelia Horizon, la nouvelle génération de TGV d’Alstom (similaires au TGV M commandés par la SNCF) ont été commandées. La livraison commencera en 2028, au rythme d’une livraison par mois.

La compagnie prévoit en effet de se lancer en 2028, d’abord sur la liaison Paris-Bordeaux, une fois qu’elle aura réceptionné quatre rames. Elle ajoutera par la suite deux autres lignes à son catalogue, Nantes-Angers-Paris et Rennes-Paris. « Nous offrirons dix millions de places sur les trois lignes« , souligne Rachel Picard. En insistant sur le fait que Velvet contribuera à hauteur de 200 millions d’euros à l’entretien du réseau via les péages qu’elle versera.

L’entreprise a également noué un contrat de maintenance pendant 15 ans avec Alstom. L’entretien s’effectuera dans le futur centre de maintenance de Marcheprime, près de Bordeaux, que Lisea (groupe Vinci), le concessionnaire privé de la ligne Tours-Bordeaux, est en train de construire.

L’histoire de Velvet s’écrit donc rapidement puisqu’elle a commencé il y a trois ans lors d’une rencontre entre les deux fondateurs, raconte Rachel Picard. « Nous avons partagé des constats communs : la demande en transport carboné n’a jamais été aussi forte. Mais l’offre ferroviaire à grande vitesse est insuffisante. Il y a une crise historique de capacité en France« , raconte la dirigeante, en estimant que 15 % de personnes qui voudraient voyager restent aujourd’hui à quai par manque de places dans les trains. Ils seront même 25 % dans ce cas en 2030, ajoute-t-elle.

Les deux associés lèvent en juin 2024 un milliard d’euros pour lancer leur projet auprès de Antin Infrastructure Partners et d’un pool de banques françaises. Puis ils lancent un appel d’offres européen et retiennent finalement Alstom et ses trains à double niveau Avelia Horizon pouvant rouler à plus de 300 km/h. « Notre choix s’explique par deux raisons : il pourra y avoir un excellent service à bord et ce train est efficace économiquement et écologiquement« , commente Tim Jackson. Une rame peut en effet emporter 20 % de passagers en plus comparé à la génération précédente et consomme 20 % d’énergie en moins. Elle est également recyclable à 95 %, affirme Alstom. Enfin, ses coûts de maintenance devraient également être abaissés 30 % de coûts.

Pour la suite, Velvet parie sur la simplicité pour sa distribution, qui passera notamment par des partenariats. « Nous sommes partis d’une page blanche. Nous avons étudié les habitudes, les irritants, nous nous sommes nourris des expériences d’ailleurs, y compris dans l’aérien, l’hôtellerie, le digital… « , raconte Rachel Picard avant de formuler ses trois conclusions : « il faut donner un vrai choix avec de la nouveauté, le plaisir du voyage et de la simplicité tant pour l’accès que pour la tarification« .

Une flotte complète en 2029

Les rames devraient arriver chez VelVet au rythme d’une par mois à partir de 2028. « La flotte sera complète en 2029« , affirment ses fondateurs. Pour y arriver alors que les retards s’accumulent pour le constructeur, Alstom a décidé d’investir plus de 150 millions d’euros afin d’augmenter la capacité de production de ses sites en France. La SNCF attend en effet aussi depuis 2023 les premières des 115 rames du TGV M nouvelle génération qu’elle a commandées et qui sont désormais espérées pour le début 2026. Le Maroc a confirmé récemment une commande de 18 rames au constructeur français.

Il est ainsi prévu que trois lignes de production pour les TGV fonctionnent à terme contre seulement une aujourd’hui. Ce qui doit permettre de produire 30 rames par an contre dix actuellement.

V comme velours et vitesse

Le nom de la compagnie a été validé après des tests menés durant un an auprès de voyageurs potentiels dans les villes qui seront desservies par la compagnie. « Il y a la lettre V comme vitesse, comme velours (velvet en anglais, ndlr). C’est un mot court, un mélange de technologie et de douceur« , a résumé Rachel Picard, en professionnelle du marketing.

Les incidents qui touchent le réseau ferroviaire ne font pas de distinction : Transdev en a fait l’amère expérience le 29 juin, date du lancement de ses premiers trains sur la ligne Marseille-Nice. Un véhicule qui s’est retrouvé sur la voie ferrée vers Juan-les-Pins a perturbé la circulation des trains, dont ceux de l’opérateur privé qui a subi des retards dès l’après-midi. L’inauguration a eu lieu le lendemain.

Reste que la concurrence devient un peu plus tangible pour le grand public et que le symbole est fort : c’est la première ligne de TER exploitée par une compagnie autre que la SNCF après appel d’offres. Transdev, qui est depuis passé sous pavillon allemand, en avait remporté la concession il y a quatre ans.

Pour l’occasion, la région a commandé des nouveaux trains à Alstom. La première rame Omneo Premium a été officiellement réceptionnée en mai dernier. Transdev va recevoir progressivement les 16 nouvelles rames Omneo Premium achetées pour 250 millions d’euros. Elles remplaceront d’anciens trains Corail âgés de près de 45 ans. Mais du fait du retard pris par Alstom dans ses livraisons, Transdev a été obligé de louer des rames à trois régions pour pouvoir lancer le service.

La filiale de Transdev, Rail Sud Inter-Métropoles (RSI), qui exploite le nouveau service ferroviaire, emploie 215 salariés dont 44 conducteurs et 77 contrôleurs. Sur l’ensemble des salariés, seuls 31 viennent de la SNCF après s’être portés volontaires (dont sept conducteurs) dans le cadre d’un transfert entre les deux entreprises. L’entreprise parie sur une organisation très décentralisée et sur la flexibilité des métiers pour tenir ses engagements et notamment un taux de régularité de 97,5 %.

La nouvelle compagnie ferroviaire va également bénéficier d’un centre de maintenance flambant neuf à Nice, construit par NGE, partenaire de Transdev, et qui a été inauguré le 19 juin. Tout cela doit permettre d’augmenter la fiabilité et l’offre de transport à coûts constants, avec une quinzaine d’allers-retours quotidiens. Soit un doublement des circulations par rapport à la situation qui prévalait jusqu’alors, sur une ligne qui représente un peu moins de 10 % du réseau ferroviaire régional.

Le contrat passé avec la région Sud représente 800 millions d’euros sur dix ans. De son côté, la SNCF a remporté la desserte d’un autre axe après appel d’offres, l’Etoile de Nice (23 % du réseau régional), dont l’exploitation a commencé en décembre dernier par une de ses sociétés dédiées, SNCF Voyageurs Sud Azur et qui prévoit une hausse de 75 % de l’offre de TER.

Le député Mathieu Lefèvre a déposé mi-juin une proposition de loi pour lutter contre les préavis de grève dormants et les grèves de très courte durée (59 mn). Sa proposition intervient alors que Sud Rail a déposé un préavis de grève courant du 12 juin au 1er septembre. Le député (Ensemble pour La République) du Val-de-Marne a expliqué à VRT ses objectifs.

Ville, Rail & Transports. Pourquoi vous être intéressé à ce sujet du droit de grève dans les transports publics?

Mathieu Lefèvre. J’ai échangé avec des salariés du secteur des transports publics, des usagers et également avec mon ancien collègue Jean-Marc Zulesi qui avait lui-même beaucoup travaillé sur le sujet. J’ai constaté qu’il y a un dévoiement manifeste dans les préavis de grève. Il y a une quantité de préavis dormants de longue durée qui peuvent totalement désorganiser les entreprises. Je veux améliorer la prédictibilité et les conditions d’exercer le droit de grève dans les transports. Ma position est pragmatique : je ne restreins pas le droit de grève mais je cherche à faire cesser son dévoiement.

VRT. En avez-vous parlé avec les entreprises elles-mêmes et les organisations syndicales?

M. L. Nous le ferons lors des auditions et mènerons un travail contradictoire. Le rapport qui en découlera explicitera les dispositions de cette proposition de loi et pourquoi elle est importante.

VRT. Quelle est la différence entre votre proposition de loi et celle de Philippe Tabarot qui voulait également lutter contre les abus mais aussi neutraliser certaines périodes pendant lesquelles les grèves seraient interdites?

M. L. Ma proposition s’inscrit à droit constitutionnel constant, elle est complémentaire de celle du Ministre Tabarot que je soutiens pleinement. Je poursuis trois objectifs : améliorer le quotidien des usagers, améliorer les relations avec les organisations syndicales et in fine agir en faveur des transports décarbonés

Le pôle d’échanges multimodal de la gare de Bernay (Eure) a été inauguré le 26 juin. Le parvis de la gare a ainsi été aménagé, un passage pour les personnes à mobilité réduite a été rendu accessible, une zone de dépose-minute pour les taxis réalisée ou encore un abri sécurisé pour les vélos mis en place.

Le chantier a nécessité un investissement de plus de 4,3 millions d’euros. Il s’inscrit dans un projet visant à rendre la gare où transitent 616 300 voyageurs (chiffre 2023) et ses alentours plus sécurisés et attractifs.

Le constat est désolant : chaque jour, plus de 15 agents SNCF Voyageurs sont victimes de violences sous toutes ses formes (neuf font l’objet d’injures, quatre de menaces et deux de violences volontaires). « Les agents les plus ciblés sont les chefs de bord à hauteur de 65% et les agents en gare pour 35% », indique dans un communique SNCF Voyageurs en dénonçant ces multiples atteintes envers ses agents, atteintes qui sont « devenues une des premières causes d’accidentalité au travail ».

L’entreprise a ainsi recensé, l’année dernière, près de 6 000 actes d’atteintes physiques ou verbales, dont 850 ont fait l’objet d’un accident du travail. D’où une campagne et des actions de sensibilisation lancées à l’approche de la saison estivale.

La campagne de communication, conçue par l’agence Rosa Paris, reprend un message « simple » et « choc » qui a déjà « fait ses preuves », estime SNCF Voyageurs, Elle prévoit une diffusion sur les affichages digitaux dans les principales grandes gares et sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public.

SNCF Voyageurs publie également sur les réseaux sociaux un contenu pédagogique détaillant les sanctions encourues en cas d’atteinte physique ou verbale : https://www.sncf-voyageurs.com/fr/voyagez-avec-nous/en-france/actualites/campagne-outrages-2025/

Le gouvernement a annoncé le 27 août, lors du comité interministériel pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, un plan de 520 millions d’euros pour moderniser les infrastructures ferroviaires et routières dans les Alpes du Sud.

Ce plan comprend notamment le lancement d’un chantier de modernisation de la ligne des Alpes permettant, à partir de 2030, la circulation de deux allers-retours express en 3h40 entre Marseille et Briançon qui s’ajouteront aux trains omnibus qui desservent les 16 gares de la ligne, explique la région Sud dans un communiqué.

Côté route, il est prévu de sécuriser quatre grands axes routiers, la Rocade de Gap, les axes Gap – Briançon, Tallard – La Bâtie Neuve, la liaison Briançon – Grenoble et la Traversée de la Roche-de-Rame.

La région va aussi, de son côté, créer notamment un pôle d’échanges multimodal à Briançon et à Manosque.

Dunkerque-Port a choisi le groupe Modalis, à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, pour gérer son futur terminal de ferroutage actuellement en construction sur le port ouest et dont l’ouverture est prévue en mars 2026. Doté d’une capacité de traitement pouvant atteindre jusqu’à quatre trains de 750 mètres par jour, le futur terminal, situé au carrefour stratégique des terminaux rouliers Grande-Bretagne / Irlande, doit faciliter le transport combiné rail-route. Il doit permettra de retirer jusqu’à 50 000 unités de transport intermodal de la route chaque année ce qui représente 70 000 tonnes de CO₂ évitées.

Modalis, via sa filiale de transport combiné Delta Rail, s’apprête à lancer en mars prochain une liaison régulière entre le nord de l’Italie et Dunkerque. Le terminal sera ouvert à d’autres opérateurs.